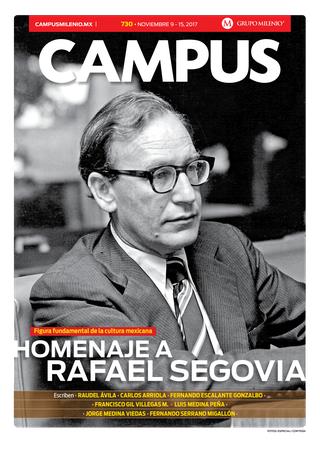

Hace tiempo, demasiado tiempo, don Rafael Segovia, primo hermano del poeta Tomás Segovia, profesor entrañable pero sobre todo implacable en la antigua Casa de España en México, que luego se convertiría en el actual Colegio de México, reunía a su alrededor, luego de su cátedra de Historia de Europa, a un grupo de temblorosos muchachos. No era para menos: don Rafa era del decano de los decanos de El Colegio de México. Esto hoy es inaceptable, no en aquel entonces: su palabra sí que era la ley. Y su juicio, mediante un brutal cañonazo gestual, casi silente, podía acabar con el orgullo y la autoestima de más de un alumno o una alumna que, por el solo hecho de pertenecer al claustro de El Colegio, sentían que eran la versión más reciente de lo que un célebre novelista estadounidense llamó: los Masters of the Universe.

Las víctimas propiciatorias eran aquellas que se acercaban al Profe Segovia recitando estadísticas, teorías sociológicas de obtusos miembros de la academia cuyo prestigio residía en las glorias de uno o dos papers publicados, ay dios, en revistas especializadas de las ciencias políticas y sociales. Un gesto, por ejemplo levantar una ceja, por parte del Profe Segovia, bastaba para indicarles a los insensatos el camino al desfiladero.

No estoy hablando de los seminarios académicos y coloquios de especialistas de hueso colorado, en los cuales don Rafa Segovia también prodigaba desaires si la ocasión lo ameritaba —es decir, siempre, casi siempre.

Me refiero a los veinte o treinta minutos que nos dedicaba a algunos envalentonados, o inconscientes, sigo sin saberlo, al terminar su clase. Lo abordábamos justo al salir del salón de clases. Ya no era joven, pero se mantenía entero, siempre impecablemente trajeado, mantenía la vertical ante los impertinentes curiosos que lo retacábamos de preguntas.

Las únicas que le interesaban en verdad, ahí estuve yo, nadie me lo cuenta, eran las cuestiones donde la literatura y la política se conectaban a partir de infinitas intersecciones para arrojar el tipo de luz que las lecturas estrictamente académicas de su curso no alcanzaban a iluminar. Buenos tiempos: la verdadera cátedra con el Profe Segovia comenzaba, a destiempo, en un pasillo de El Colegio de México, y él se mostraba pletórico cuando algunos de sus estudiantes, así lo decía, no se limitaban a leer el triste y obligatorio temario.

Las memorias de ultratumba, de Chateaubriand, eran el primer sello a ser estampado en el pasaporte. Vale recordar que en esos años no existía la excelente y muy accesible edición de El Acantilado. Unos leíamos en francés, livre de poche a punto de desintegrarse, otros en lo que el buen dios les permitiera. Oiga profesor Segovia, pero es que este hombre, quien fue más o menos como Talleyrand, le dio la vuelta completa al círculo, de romántico a infame y vuelta. Respondía, Rafa Segovia, lacónico: pues miren, por eso hay que leerlo, aunque ya nadie lo lea.

Lo mismo vale decir acerca de esa otra obra majestuosa, Fouché, de Stefan Zweig, también por primera vez leída en una edición deplorable, ahora accesible —la he vuelto a leer en días recientes— vía El Acantilado. Decía mi profesor, don Rafael Segovia: las opiniones cambian, todo se va al demonio, cuidado con esos policías infelices que, siendo abominables, se levantan en nombre de la moral, sean políticos, sean plumíferos (gran expresión, peyorativa, que se perdió a su muerte). Esos, decía, esos son los verdaderos verdugos, los policías y los plumíferos que no descansarán hasta imponer su escueta, parcial, moralina y patética verdad.

Era en la conversación, en los idas y venidas del detalle, del dato, de la opinión razonada, me lo ha platicado Juan Villoro refiriéndose a la época en que el gran amigo de mi profesor, Alejandro Rossi, a la sazón director de la agencia mexicana de noticias y quien tenía a don Rafa Segovia como colaborador de asuntos políticos, donde el ágrafo parecía encontrarse realmente a sus anchas.

Otra sesión al término de la clase. Oiga Profe Segovia: ¿y los Diarios de guerra de Ernst Jünger? Respuesta, como empuñando un rifle en tiempos de la Guerra Civil Española, tema caro al profesor: ese sátrapa -decía como un susurro- me cuesta trabajo, bien lo sabéis ustedes, pero no cualquiera es capaz de escribir, cuando su mundo, el mundo, se le viene abajo, algo así como: “se marchitan las campanitas de nieve y los crocos, pero a cambio florecen las anémonas y los narcisos amarillos.” Tomé nota y me llevó varias semanas dar con la entrada del 24 de marzo de 1945 del Kapitän en retiro, Ernst Jünger.

No lo sé, estoy dialogando con un muerto, de hecho con dos, tres o más, con mi memoria y con el recuerdo de varios libros, pero tengo para mí que mi profesor reverenciaba y odiaba a Jünger de manera simultánea.

Años antes de su fallecimiento, viudo y enfermo, yo solía visitar al profe Segovia en su muy agradable casa de Polanco. Conversábamos de futbol, su principal distracción en ese entonces. Con muchas dificultades descendía a la primera planta de su casa.

Imposible explicar que se sentía la vez solo y acompañado. Le seguían encantando las provocaciones.

Esta por ejemplo, que resultó ser una especie de giro adivinatorio: un día discutimos un librito póstumo de Jünger, o más bien dicho, una serie de entrevistas hechas al centenario escritor por A. Agnoli y F. Volpi, titulado Los titanes venideros. Don Rafa, siempre incrédulo, siempre orillado a la esquina de los cínicos —había leído y sabía de historia como nadie: es decir, como lo contrario a un moralino—, reformuló lo dicho por el veterano alemán: olvide usted, me dijo, a la izquierda y la derecha, sufrientes de apoplejía. El problema vendrá entre quienes sostienen una moral más alta que sus adversarios, eso, vaya, que sí es serio.

Y lo fue. Y lo ha sido. Asómense a las redes sociales.

Su voz era y no era la de un profeta, pues no aspiraba a a tan ridícula categoría. Segovia, como Álvaro Mutis, había leído a Louis-Ferdinand Céline, a Pierre Drieu La Rochelle, al impresentable y por los mismo, eterno, Paul Léautaud.

Hoy, no nada más en el campo político, sino en el intelectual, hay quienes no sólo no han leído a estos autores, sino que además se erigen en guardianes de la buena y correcta moral por el sólo hecho de presentarse como intelectuales, escritores y, en algunos extremos, pensadores.

Son los mismos que, incluso habiendo leído a Platón, a Sócrates por la mediada voz de aquel, dicen y perjuran poseer las llaves al reino de la armonía, de lo perfecto, de lo no contradictorio, de lo feliz y congruente y más allá de lo humano: de la nueva y revigorizada perfección de la idiotez, de lo tonto.

Exagero: casi ninguno de esos personajes dados a pontificar ha leído ni a Platón, ni a Maquiavelo (olvídense de El príncipe, hablo de Los discursos de la primera década de Tito Livio, ni a Thomas Hobbes, ni a Goethe, ni a quien sabe quién más. Ni hablar de los Anales de Tácito, ni de las Tusculanas de Cicerón, es mucho pedir. Estamos, están, parados en la loma más yerma y pelona.

Lo único que queda claro es que, frente a asuntos como las madrizas inhumanas que la policía propina a migrantes en la frontera sur de México al día de hoy, o las romanas grescas afuera de la Asamblea Legislativa donde un granadero le parte la nariz a una mujer (no importa si se trata de una Alcaldesa o de una vecina del Centro Histórico), hay mucho «plumífero» moralino que guarda un conveniente silencio: hablan de otras cosas, las más inocuas e irrelevantes, tanto mejor. ¿De plano son temas que, en su alta e impoluta moral, no les atañen? Imposible, por favor, tomarlos en serio más allá de su propio, pequeño y asfixiante redil.

La literatura es cosa sucia, trata acerca de cosas que salieron mal, trenes que se descarrilaron, sueños que estallaron, pesadillas que se volvieron, de una u otra manera, realidad. Lean ustedes el relato «Tandy», de Sherwood Anderson, a John Fante, a Ambrose Bierce; lean, entre nosotros, cualquier cosa de Nicolás Gómez Dávila, de Fernando Vallejo, de Horacio Castellanos Moya, de Yolanda Segura, de Ariana Harwicz, de Fabián Casas: lean con ánimo de no caer en la condescendencia de auto-proclamarse popes ni papas.

La moralina, política, intelectual, literaria, tan bien dispuesta poner levantar la voz ante asuntos de su propio y exclusivo interés, es ciega ante las atrocidades cotidianas que ocurren todos los días en este revuelto mundo.