La lectura, una actividad cómplice

Con estas páginas me acerco una vez más a la obra de José Jiménez Lozano desde una perspectiva distinta: como lector. Como es fácil de imaginar, se abre un campo amplísimo. ¿Qué leyó José Jiménez Lozano? y ¿qué le lecturas o autores tienen más peso en su escritura? Son preguntas cuyas respuestas exceden lo que puedo abordar en este momento. La primera pregunta solo la puedo empezar a responder a través de una selección de sus numerosas lecturas. Estoy segura de que habrá estudios posteriores que estudiarán su biblioteca, recogerán sus críticas de libros esparcidas en libros, artículos, prólogos… y descubrirán más detalles de la vastedad de sus lecturas. La segunda pregunta, en cambio, me lleva a hacer una pequeña reflexión sobre lo que en los dos últimos siglos se ha dicho sobre la influencia y el valor que tiene una escritura en otra. O lo que es lo mismo el carácter de palimpsesto de la obra literaria. José Jiménez Lozano ha conseguido superar, no sé si por elevación, pero desde luego gracias a su libertad de ánimo, la polémica sobre el valor de una escritura basada mecánicamente en la influencia de otros escritores; como también ha superado la pretensión de que la lectura sea tanto más fiable cuanto más realiza un análisis exhaustivo y, añadiría, pretendidamente aséptico. Me refiero a que ha tomado posición, desde su experiencia lectora y con la libertad que le caracterizaba, por un lado, respecto a las teorías que defendían el valor de un texto por la influencia de otro autor en su escritura; por otro, a los métodos de análisis “científicos” que arbitran los mecanismos de influencias de un texto en otro.

La cosa que establecían los defensores de la influencia era más o menos así: un escritor queda sancionado por la crítica en cuanto que su obra responde a un modelo refrendado por la tradición o el canon. Que un escritor haya leído a otros, haya escuchado otras voces, haya mirado con otros ojos es una cuestión innegable. Casi da vergüenza referirse a ella, por estar señalando algo que parece obvio. No hay escritor que no haya leído a otros escritores, como no hay niño que aprenda a hablar si no ha tenido personas que se hallan dirigido a él con palabras. Con palabras verdaderas, palabras carnales, como diría Charles Pèguy, es decir, palabras para nombrar el mundo, para admirar que las cosas sean, para pedir lo que le atrae o para rechazar lo que es feo. En definitiva, no hay escritor que no haya leído, como no hay niño que no hable si no ha oído hablar primero. Otra cosa es confundir esta relación libre con una lógica de la influencia mecánica (decía Harold Bloom que creaba ansiedad). Para el escritor de Langa resultaba inútil poner límites a lo que se lee y difícil reducir a fórmulas las influencias. Él era voraz y omnívoro en sus lecturas, por eso difícilmente se le puede encasillar en una única influencia y menos aún, hacer de ella una medida para juzgar la obra en la que influye. La obra literaria es siempre nueva y, en cierto modo, irreductible a los factores precedentes.

Por otro lado, y como reacción a esta dinámica, que podía convertirse en un mecanicismo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, en Europa y América, se desarrollaron meticulosas y complejas teorías que rebatieron la influencia como medida de lo literario, de hecho, desarrollan importantes aparatos críticos a lo largo del siglo XX. Gérard Genette llamó al arte de referirse a un texto anterior intertextualidad (toda escritura es un palimpsesto de una escritura previa), los estructuralistas y luego los comparatistas discutieron el término influencia y acuñaron nuevas nomenclaturas. Querían llegar a arbitrar un método infalible de descripción de los fenómenos literarios, es decir, de lo que hacía que una obra mereciese la pena. Como se verá más adelante, José Jiménez Lozano tampoco entró en estas dinámicas de la lectura y la crítica. En más de una ocasión le he oído reírse de los críticos (tal vez me advertía a mí) y de sus estudios, cuyos resultados le parecían más propios de un instituto anatómico forense, es decir, aquellos que analizan, eso sí “científicamente”, un cadáver, que, extendido sobre la camilla, no protesta, se deja diseccionar. En positivo, se podía adivinar que para él la obra literaria estaba viva. Al margen de ironías, es verdad que las corrientes críticas del XX tuvieron que hacer muchos equilibrios para justificar sus métodos: quitaron importancia a los sujetos que participaban en el hecho literario para hacer de sus descripciones algo más fiable, es decir apartaron al autor y al lector, y se quedaron con un solo punto de apoyo: el texto. Por un lado, se mata al autor; por otro, se elimina la subjetividad como parte fundamental de la apropiación de la historia que se lee. ¿Qué queda entonces? El texto como depósito o recipiente que adquiere una forma y que se analiza minuciosamente para llegar a lo que se consideraron resultados sólidos. En cierto modo, se esterilizaba y disecaba el proceso de la lectura, se convertía en un análisis y un ejercicio ímprobo por llegar a interpretar el texto a través de datos positivos incontestables. El problema es que el ejercicio loable y muy laborioso, a menudo dejaba fuera los elementos más delicados y estimulantes de la lectura. Se encapsulaba el texto y se censuraba la posibilidad de que la vida en la que nace lo permease o, al revés, fuese factor de modificación de la vida entorno. Entonces, ¿en qué se podía sustentar la innegable influencia de las lecturas de un escritor en otro? Se arbitró que la convención era un terreno seguro. Ahora bien, queda abierta la cuestión de si la convención es capaz de resultar estimulante para una cabeza pensante y un corazón inquieto. Cabe preguntarse, entonces si se le sustraía al lector lo más apasionante de la lectura.

Si prescindimos de esta aproximada y precipitada revisión de algunos de los corsés en los que se ha intentado insertar la lectura, llevados por la búsqueda de la seguridad en la interpretación, podemos coincidir en que hay una cosa muy razonable, y es que para que el proceso de lectura sea tal hay que atender, lo más seriamente posible, a la objetividad del texto, pero no por ello hay que dejar atrás al sujeto lector. Creo que no hay por qué tener miedo a la interpretación del sujeto porque en él existe un criterio de valoración y de juicio crítico que es objetivo y común (el horizonte de expectativas del que habló Hans Robert Jauss). De hecho, prescindir de él es truncar el proceso lector: se cercena la capacidad comunicativa del texto.

José Jiménez Lozano, que conocía bien estas vueltas y revueltas de la crítica, se mantuvo fiel a su experiencia lectora que fue, en primer y último término, el criterio a partir del que dar las razones de sus preferencias. Y, como resultado de esta experiencia, acuñó un término para denominar el tipo de relación que se establece entre un escritor y otro: la complicidad. Quiero aproximarse a esta idea de complicidad.

El término describe una relación particular y reservada entre dos o más personas. Se trata de una especie de vinculación que une a varios sujetos en torno a un asunto común. Puede ser un lazo que une porque se saben cosas que otros no conocen. Es también una participación en una acción común. Se puede ser cómplice de un delito o de una acción arriesgada en las que el cómplice conoce cosas que nadie más sabe sobre lo sucedido. La complicidad puede entenderse también como esa que establecen los niños con sus cosas, sus juegos y sus secretos, que se mantiene a resguardo del mundo de los mayores, es decir, consiste en una relación con las cosas entorno que crea espacios de fantasía y mundos propios de la imaginación. Se crea un espacio común: una cabaña en la copa de un árbol y a salvo de la entrada de intrusos, una cueva secreta, o un escondite que oculta un mundo al margen, al que solo los cómplices tienen acceso. Y, en fin, se puede ser cómplice, en cuanto, alguien descubre una afinidad con otro alguien en el que percibe un sentir, un mirar o un pensar que hermana. La complicidad entre varios se suele hacer al resguardo de un público general, tiene un componente secreto crea un territorio o una atmósfera reservada a los que se han entendido y colaboran en un sentir común.

Aplicado a la lectura, Jiménez Lozano habla de la complicidad como esa amistad secreta que se produce entre el lector y el texto que se lee y, a su vez, con la voz de ese alguien que pronuncia la historia. De ese modo, la obra literaria ofrece una especie de charla o conversación en diferido entre el lector y la obra. Según el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española), el término complicidad remite a la palabra solidaridad y esta palabra nos permite afinar la experiencia del José Jiménez Lozano lector. Porque así es: el lector encuentra en una obra elementos que lo leen y así se une al autor, se establece una especie de lazo que lo vincula a la experiencia literaria presentada; o, en un sentido semejante, identifica señales de camaradería entre lo que lee y su ánimo lector.

De ahí se deriva que José Jiménez Lozano considere a estos amigos secretos sus cómplices literarios. Con ellos comienza un viaje porque se inicia un proceso de espera a partir del momento en que el lector ha experimentado una afinidad o una capacidad descubridora a través de una obra. Es el proceso normal del conocimiento: si alguien o algo ha despertado nuestro interés seguiremos lo encontrado para saber más sobre ello. Desde el momento en que un determinado escritor le ha ofrecido algo al lector que tiene un valor para él, el recibidor se siente ligado al dador. Se inicia la posibilidad de seguir el rastro o simplemente buscar la compañía del autor y de las sugerencias que éste despierta. Se sigue el aroma. Y uso este término de aroma por que como se sabe es el término que usa Azorín para señalar eso que queda después de una lectura que satisface.

Los dones recibidos a través de la lectura pueden ser muchos, distingo dos de ellos que me parecen fundamentales: el descubrimiento de algo nuevo en una historia, observación o emoción y, ligado a ese descubrimiento, una forma de contar. La complicidad es doble y tiene un origen común: la voz. No hay reducción a un solo aspecto de la obra literaria: las tradicionales distinciones entre forma y fondo pierden su autonomía para reunirse en la satisfacción o conmoción lectora que reconoce esa voz. Una voz con un timbre, una música y un tono determinados que, al mismo tiempo, dice ciertas cosas y no otras.

Hay además, en la complicidad, un proceso de selección: ¿por qué este escritor ha entrado en el ánimo del lector y otro no? La cosa no es fácil de averiguar y no sé si es ni siquiera posible. Por eso solo me acercaré a algunas de las preferencias tempranas del escritor que, a juzgar por cómo las comenta pasados los años, han dejado huella en él. Así es para el escritor: comienza un diálogo con ciertas voces que dura en el tiempo, a veces, este diálogo cambia o se hace problemático, se descubren matices diferentes, en cualquier caso se enriquece porque una obra literaria no se comprende de una vez por todas. Por eso es muy interesante seguir las huellas de una voz en otra voz, o en términos jimenezlozanianos, adentrarse en el territorio creado por una o varias complicidades. En esta ocasión, señalaré tres de ellas.

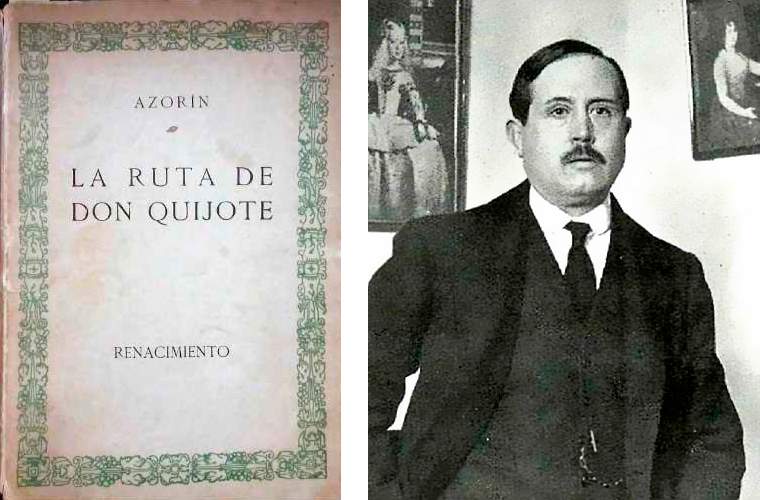

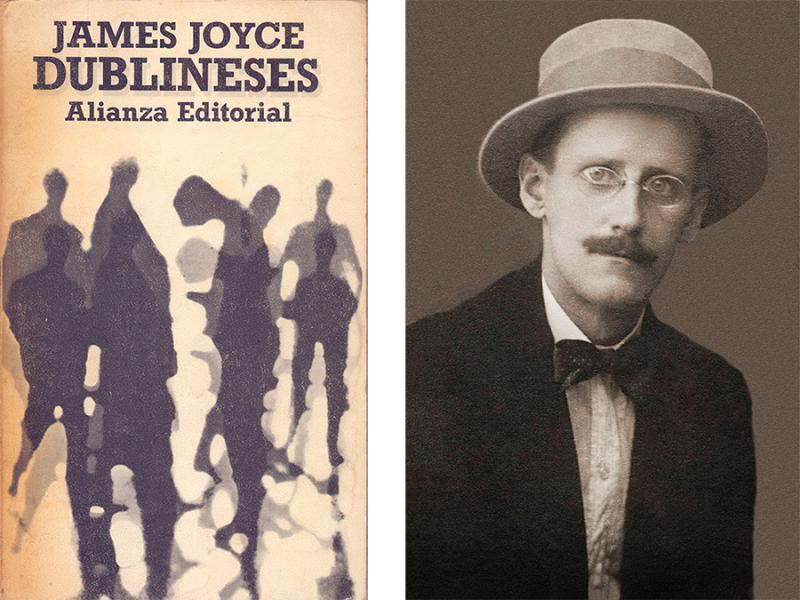

Las dos primeras están entre sus lecturas más tempranas: El correo del zar, o Miguel Strogoff, de Julio Verne, y La ruta de don Quijote, de José Martínez Ruiz, Azorín. Y una tercera, de cuya primera lectura no tengo constancia, se trata uno de los cuentos de la colección de Dublineses, de James Joyce, en concreto el titulado ‘Las hermanas’. Si no he llegado a identificar en qué año lo leyó, creo que no está entre sus lecturas adolescentes, como las otras dos. Sí sé que guarda relación con algunos de sus personajes más tempranos, al menos de dos que aparecen en su primera colección de cuentos –El santo de mayo– de 1976; y creo que se puede decir, que José Jiménez Lozano vio al padre Flynn, personaje de Joyce, de un modo parecido a como vio a los protagonistas de ‘El santo de mayo’, de ‘El escopetazo’ o de ‘El grano de maíz rojo’. Tres cuentos, protagonizados por personajes en los que se adivinan dudas y problemas de fe y/o una pobreza fundamental.

En lo que sí coinciden las tres complicidades es en que perviven en el alma lectora de José Jiménez Lozano. Parece que el escritor los acuna dentro o que los tiene como contertulios en sus procesos de maduración de la escritura, es decir, sigue pensando en estas lecturas más o menos tempranas y, pasados los años, vuelven a emerger en sus textos de escritor maduro.

Los dos primeros ejemplos son palmarios: José Jiménez Lozano lee Miguel Strogoff de adolescente y a los 87 años vuelve sobre su lectura. En la época juvenil es fácil la identificación con un héroe que vive aventuras y le descubre al lector un mundo nuevo; pero además esta obra le deja el aroma de lo que lo lejano tiene de respuesta al anhelo de aventura (un mundo desconocido se le acerca a través de la peripecia) y se abre al sentido terrible del mal, la guerra y la traición. Rusia y los escritores rusos serán desde entonces un referente de su escritura Y, en otro orden de cosas, la relectura le permite ser consciente también de algunas de las trampas del narrador que ya intuía el José Jiménez Lozano jovencillo en su primera y más inocente lectura.

Con Azorín descubre que la lectura no es sólo descubrimiento de lo lejano e intrépido, sino que procura la actitud fundamental para ser escritor: la atención de lo que se tiene ante los ojos. En Azorín, José Jiménez Lozano encuentra un narrador y caminante con el que aprender a mirar. Por eso la complicidad genera una mirada iluminadora. El escritor ve más después de haber mirado con los ojos de Azorín-viandante por Castilla y aprende a contar con el Azorín narrador de conversaciones y descubrimientos. La fecundidad de la mirada sobre Castilla aprendida con el escritor alicantino es notable: el escritor hace suyos los movimientos del cómplice: pisa, toca, mira las cosas para dárnoslas de nuevo y poder llegar a través de la excursión personal por Castilla a algo de su sentido y de su historia. En este recorrido es donde se unen Azorín y Américo Castro como dos cómplices diferentes que José Jiménez Lozano reúne en sus pesquisas y reflexiones.

Por fin, la lectura probablemente más tardía de las tres que propongo es el relato de Joyce, que consiste en una identificación con el narrador joven. Ese chico que mira el cadáver del pobretón padre Flynn a través de comentarios varios, los recuerdos de sus hermanas… y no llega a alcanzar el drama que vivió el personaje. Descubrimos en este relato la hermandad con numerosas historias de José Jiménez Lozano. Especialmente las protagonizadas por personajes silenciosos, de los que no llegamos a saber la irreductibilidad de su misterio, pero de los que podemos adivinar una riqueza que nos deja en vilo o aguardando llegar a saber más. Eso que Joyce llamó la epifanía, refiriéndose más al misterio que permanece que a lo que se llega a revelar.

Por otro lado, de los tres textos conservamos comentarios de la lectura personal de José Jiménez Lozano. De Azorín habla en sus cuadernos: habla de sus lecturas de adolescente con su compañero de aventuras literarias Jacinto Herrero. Sobre el correo del zar, escribe en 2017 un artículo largo (en un volumen especial sobre Julio Verne, a petición de Mario Conde); y sobre este cuento de Joyce escribe, en 2014, en un libro sobre la figura del sacerdote en la literatura española.

Como se ve en lo expuesto, las tres lecturas seleccionadas, casi escogidas a la buena de Dios, señalan no sólo el gusto por la aventura y el viaje –es el caso de Miguel Strogoff–, o la ruta descubridora de Azorín, o la presentación de un ser solitario y desgraciado como el padre Flynn, sino también la hondura de la huella que dejan en la escritura del autor. Como se ha dicho, él llamaba a esta huella aroma, y yo me atrevo a enmendarlo porque creo que las tres dejan un olor muy penetrante.

El viaje con correo del zar, de Julio Verne

Creo que es bien sabida la historia de este personaje, elegido por ser el mejor correo del zar, para viajar hasta la ciudad más oriental de Rusia y advertir al gran duque, de la traición y rebelión que se está organizando contra la Gran Rusia en Siberia. El viaje hasta la lejana Irkutsk describe las peripecias y peligros que padece Strogoff: tiene que atravesar ríos, lagos, montes, lagunas y, sobre todo, grandes extensiones de la estepa. Cosa que despertó en el José Jiménez Lozano niño un riquísimo mundo imaginario: “Siberia tuvo por sí misma, en los libros de mi adolescencia, una presencia muy singular, que comenzó por ser un sueño de blancura de nieve y trineos, y luego una exigencia en la escuela por el nombre y también por el imaginario que producían corrientes de agua tan ingentes como el Volga, el Obi, el Yeniséi, y el Leni, el Amur, el Angara, el Kolymá y el lago Baikal. Y después estaba la presencia del frío y sus rigores”.

Pero también fue el encuentro con el mal –presente en una naturaleza despiadada, en la crueldad de tártaros y en la venganza de los traidores–: “El frío de Siberia era como sátrapa, señor del planeta de nieve; que extendía su rigor por las estepas y la tundra en cuya inmensidad se encontraban huellas de guerra que empavorecían. Parecían oírse los cascos de los caballos y los gritos, como la presencia de las hordas del antiguo imperio de los tártaros y los kanes, que ponían escalofríos entre los siberianos, porque aquellas eran gentes bárbaras, rostros de ojos oblicuos que no conocían la piedad, vestían con abrigos y sombreros de seda y piel, aparecían con el estruendo de miles de centauros, refulgían sus espadas de plata como el relámpago y luego desparecían, empañadas de sangre, ya en la noche”.

Y en medio de este mundo donde parece no quedar resquicio para la piedad aparecen primero Nadia, una pobre muchacha, que busca a su padre desterrado, y el singular Nicolás Pigasoff. Así lo recuerda José Jiménez Lozano: “Y aún hay otro personaje en la novela, un campesino llamado Nicolás Pigassof, que pasa como el tiempo de un suspiro por ella, pero con tanta o mayor misericordia que la de las ‘pobres gentes’ o los mujiks desterrados en Siberia que abren a Dostoievski un mundo. Nicolás Pigassof incluso muere por ayudar a Miguel y a Nadia, pero tiene la esperanza de los más profundos personajes dostoyevskianos que esperan, y nos permiten esperar a todos, aunque sea en medio de lo oscuro. Había lugar para lo humano, en medio de lo peor”.

Podemos imaginar al joven lector descubriendo aspectos muy presentes en su obra: primero un horizonte más allá de su mundo cercano, es decir, la Rusia de la nieve, el frío y la gran Siberia; a la vez este mundo extraño lo podrá reconocer en cosa cercanas (recordemos el cuento titulado ‘La estepa’ de Los grandes relatos). Esta visión de la nieve da inicio a una serie de complicidades con Rusia que le acompañará hasta el final de sus días: León Tolstói (al que considera un magnífico contador de historias), Fiódor Dostoyevski (con el que ha pasado muchas horas), otros escritores (André Platónov, los Mandelstam…) y en el último diario vuelve con insistencia Aleksandr Solzhenitsyn y, especialmente, la singular Matriona de su novelita La casa de Matriona, que desafía al mundo –¡y la revolución! – con su sola presencia: “Solzhenitsyn publicó La casa de Matriona, que era una mujer anciana que sólo poseía una cabra y un gato cojo y era feliz, así que resultaba que no necesitaba la revolución para nada” (Evocaciones y presencias). En ella se condensan todos esos “seres de desgracia” de los que ha querido hacer memoria en su obra. La nieve es un símbolo en la obra de Jiménez Lozano todavía por estudiar.

Estando y mirando con Azorín

Y comienzo con sus palabras porque probablemente es él (junto con los narradores más o menos anónimos de la Biblia) uno de los grandes maestros de la escritura. Sus textos “iluminaban lo que oíamos y veíamos” (‘La reconstrucción del recuerdo’, 1990). Y es así, no hay escritura carnal y verdadera que no nazca de la mirada. Es de esa mirada atenta y curiosa de dónde nace la escritura. Dice en 2010, es decir, veinte años más tarde de la cita anterior: “Azorín ha sido el primer escritor que he leído y releído, y me ha enseñado a mirar ciertamente, lo que quizás yo nunca hubiera visto, y en gran parte me ha enseñado a escribir (…) Tiene una impresionante capacidad de evocación del pasado y para crear un clima; conoce de un modo asombroso la literatura española sobre todo y, cuando comenta un libro le lleva a uno a sus más escondidos y hermosos rincones, y a amigar con su autor. Yo ya sabía quién era Cervantes, por ejemplo, y hasta le conocía bastante por dentro, por Azorín” (‘El aroma del vaso’, 2010).

En estas palabras descubro al menos tres cosas que le aporta el autor alicantino. En primer lugar, esa concepción –nada obvia en nuestro tiempo– de que la obra literaria nace de la mirada. En segundo lugar, que mirando bien se llega a la historia y, por tanto, a una visión más aguda del presente. De este segundo aspecto, con la intersección de Américo Castro y, por supuesto de su personal y dolorido sentir sobre la “triste y espaciosa España”, nacen sus ensayos que intentan dar razones de lo que ha visto. De ahí derivan libros tan señeros como Guía espiritual de Castilla (en el que da fe de una convivencia en Castilla de tres leyes que se arruinó al someterse a criterios de poder) y Los cementerios civiles, fruto como se sabe de sus excursiones muy azorinianas: José Jiménez Lozano parece replicar el pisar, tocar, gustar y preguntar de Azorín en La ruta de don Quijote; José Jiménez Lozano recorre pesaroso esos enterramientos que sirvieron para la ignominia y la vergüenza de los españoles que pensaban, creían o sentían de manera diferente. Los dos ensayos nacen de esta mirada atenta y viajera por el espacio y por el tiempo. En los dos casos un viaje animado por el afán de libertad y la denuncia de cualquier forma de cortapisa a ésta.

La última frase, cuya densidad quiero resaltar, es la que se refiere a Cervantes. Dice: “Yo ya sabía quién era Cervantes, por ejemplo, y hasta le conocía bastante por dentro, por Azorín”. Y así, si volvemos la mirada sobre la novela Las gallinas del licenciado, que publica con motivo del quinto centenario de Cervantes, descubrimos una manera de acercamiento al personaje y escritor. Como Azorín se acercaba y ensimismaba con la Mancha, sus gentes y costumbres, para descubrir y entender mejor, pero sin manosear ni analizar, el universo cervantino; así José Jiménez Lozano se sitúa en Esquivias, pueblo natal de Catalina de Salazar y Palacios, para poder espiar a su personaje a cierta distancia. Y recrea con especial interés la despedida de Cervantes en el Persiles y Segismunda que tanto dice de él como escritor, que no se para ni en ingenios, ni en principados ni en baratijas, sino que prefiere buscar gracias, donaires y contentos más duraderos.

Los secretos de Joyce

Vayamos con la tercera lectura –‘Las hermanas’, de James Joyce–. Como se sabe es uno de los cuentos de la infancia de Dublineses, a mi modo de ver el libro mejor y más triste de Joyce. En ‘Las hermanas’ se narra el desgarro de un chaval que viene a conocer la noticia de la muerte de un cura que le enseña latín. Parafraseo algunos de los comentarios de José Jiménez Lozano sobre este relato.

En primer lugar, se identifica con un narrador que no sabe todo, que deja que viva su personaje con su misterio, sin necesidad de agotarlo y así dárselo al lector sin recortes artificiales.

“Y es admirable, porque, tal y como en la vida nos sucede, sabemos del personaje, del P. Flynn, unas cuantas cosas, todas ellas externas, que son las que pueden saberse, sin manipulaciones o sustitución de los adentros de los personajes por la conciencia del autor, ni por imposición de un psicologismo. Y aquellas cosas que sabemos nos asoman a un mundo dramático en un personaje que es un sacerdote y en el que el drama advenido se debe verdaderamente a su condición de sacerdote, pero nos ocurre como a quien nos lo cuenta: apenas sabemos nada, aunque sabemos lo esencial, la singularidad de este personaje que tiene un sentido muy serio y hasta temeroso de los deberes de su condición sacerdotal, y del que dice su hermana que todo el mundo podía ver que estaba desilusionado. Tenemos todos los elementos del drama, y de un drama religioso que quizás no tiene explicación lógica o racional alguna, pero que, en cualquier caso, no es asunto de la literatura el darla. Y de este modo nos queda el sentimiento, la perplejidad y el dolorido sentir de este personaje en su aflicción o quizás en su desvarío, y pesadumbres; y las otras estancias de la vividura de su condición de sacerdote”.

En relación con este sentido de esencialidad del personaje, se define el concepto de la epifanía que, lejos de mostrar una revelación completa, lo que deja tras de sí es el rastro iluminador de una presencia:

“una especie de relámpagos y ve como por una ventana, que es desde donde creo yo que el narrador ve todo y mucho más de lo que le hace falta; y lo que me importa ahora es subrayar que es precisamente esa acentuación del fulgor de la cosa misma revelada en un momento especial, un momento inmóvil del tiempo, lo que nos torna precisamente inquietante no ya todo el cuento, que es hermosísimo por lo demás, sino la figura del sacerdote hasta el punto que se diría que éste llena con su presencia no solamente una corta narración, ‘Las Hermanas’, sino que deja el rastro más potente en el libro, incluso mucho mayor que el del último de los cuentos del mismo volumen, titulado ‘Los muertos’, que es mucho más afamado y fue llevado al cine por John Houston en una gran película”.

Es decir, la epifanía revela, pero no lo hace a través de una luz cenital que ilumina todos los detalles, sino que lo hace a través de fulguraciones sobre objetos o momentos (de la vida del personaje) que acumulan tanto misterio que su “rastro” no termina con el final de la historia, sino que rompe los confines de la extensión breve propia del cuento. Así para el escritor la figura del padre Flynn se hace presente en el retrato de una ciudad de Dublín que, según esta interpretación de José Jiménez Lozano, no estaría aquejada de hemiplejia o parálisis, sino de hondo drama religioso.

Por eso, más que colección de “epifanías de lo vulgar”, que es como llamó Umberto Eco a este libro de Joyce, José Jiménez Lozano lo lee en una clave completamente diferente que le permite el símbolo del cáliz entre las manos del sacerdote muerto. Como todo símbolo, acumula significado, pero no de decadencia y vulgaridad sino de drama y vida. Así lo comenta José Jiménez Lozano:

“El padre Flynn, por el contrario, se ofrece a nuestros ojos sin justificar nada, y, si su vida, al menos desde un cierto momento quedó transformada por ‘el asunto del cáliz’, éste es, para nosotros, una epifanía de esa vida, pero no nos invita al juicio, sino a la amistosa compasión y comprensión, y a la humildad o realismo de nuestra propia vida. Así que, al contrario de lo que nos dice el narrador, el cáliz puesto sobre el pecho del P. Flynn y sostenido por sus flácidas o agarrotadas manos no es ciertamente inútil. Es un fulgor”.

Ese fulgor fue de tal intensidad que se refleja dos de los primeros y más turbadores cuentos de El santo de mayo. El primero homónimo, se titula ‘El santo de mayo’, nos cuenta el recuerdo de un narrador que era un mocete y un mocoso (en el presente de la narración tiene sesenta y tantos) cuando asistió a la muerte de un cura. Y así nos hace partícipes de la historia de un cura de pueblo tan pobre que ni siquiera fue enterrado en ataúd, ni en camposanto y, que ni siquiera nadie se acuerda de su nombre, pero vivió y no sin dramas tal y como se adivina por las habladurías. ‘El escopetazo’ es el relato de un médico que asistió la enfermedad y muerte de don Pablo, el cura del pueblo, cuando era joven.

Los tres narradores son jóvenes, tienen recuerdos sobre la muerte de curas, con un drama religioso, al que nos asomamos pero que no acabamos de conocer. Y en los tres a través de fulgores podemos acceder el rastro de “la amistosa compasión y comprensión, y a la humildad o realismo de nuestra propia vida”. [Podría estar también relacionado con ‘El grano de maíz rojo’, de 1989, ahora se trata de un pastor que, después de una vida sin fe, parece abrazarse a la cruz en un Viernes santo, ¿o suicidarse? En el mismo momento que Sirgulina encuentra un grano de maíz rojo].

Concluyo: las tres lecturas escogidas permiten tres trayectos de una de las cartografías literarias (y vitales) del escritor: el trayecto de la aventura hacia los mundos de más allá de sus territorios habituales; el trayecto familiar que permite la mirada descubridora sobre el mundo conocido; y, por fin, el trayecto, movido por la compasión, hacia el rescate de esos seres de desgracia sobre los que se inclinará siempre en su escritura. Lo hará de la mano de tres cómplices literarios: Verne, Azorín y Joyce.

Pero no quiero terminar sin decir, con las palabras del maestro, que muestran como otras muchas cartografías están por estudiar, como se ve en sus palabras de 1992:

“Desde niño has llorado porque José fue vendido por sus hermanos y te ha dado pena de que Ulises no se quedara con Nausica, que tenía los ojos glaucos, en vez de volver a la rutina de su casa. Has conocido Antígonas en la posguerra civil, y has sido Hamlet. Las muchachas te han parecido Ofelia, y has pasado veladas enteras con las Brontë en el presbiterio de Haworth; has estado en los monasterios rusos con Aliosha y has conocido Costancicas y Caballeros del Verde Gabán y hombres de cristal. O Voltaire y Swift te han acostumbrado al sarcasmo y a la ironía, a reírte de la comedia diaria” (‘Por qué se escribe’, 1992).

Sexta entrega de la serie dedicada al autor de la Guía espiritual de Castilla, con la publicación de algunas de las más valiosas ponencias presentadas en el encuentro José Jiménez Lozano o la libertad de la escritura, que bajo los auspicios del Centro Internacional Antonio Machado y la Fundación Duques de Soria, entre otras entidades, y bajo la dirección de Guadalupe Arbona, Antonio Martínez Illán y J. Á. González Sainz, se celebró en el Convento de la Merced de Soria el 19, 20 y 21 de julio de 2021.

La presencia de lo bíblico en la obra de José Jiménez Lozano, por Stuart Park.

El Dios de Jiménez Lozano: entre el Barroco y el Císter, por Rocío Solís Cobo.

José Jiménez Lozano y Simone Weil, por Carmen Herrando.

Una lectura de los Diarios de José Jiménez Lozano: su concepción del poder, por Ángeles Salgado Casas.

Poética de las novelas de José Jiménez Lozano como un modo de pensar en la historia de la humanidad, por Anna Fomicheva.