Mathilde no supo nunca con certeza qué fue lo que había convencido a Amín. En el mes de abril de 1968, él le anunció que se construiría la piscina. Después de excavar hubo que colocar un revestimiento de hormigón en las paredes e instalar un sistema de tuberías y de filtros. Amín supervisó las obras con gran autoridad. Ordenó instalar un bordillo de ladrillos de color ocre, y Mathilde tuvo que reconocer que le daban cierta elegancia al conjunto. Ambos asistieron al llenado. Mathilde se sentó sobre los ladrillos ardientes y observó cómo subía el nivel del agua, aguardando, con la impaciencia de una cría, que esta le mojara los tobillos desnudos.

Sí, Amín había cedido. En el fondo, él era el jefe, el patrón, el que daba de comer a los obreros de la finca, y ellos no tenían nada que opinar sobre su modo de vida. En el momento de la independencia, las mejores tierras seguían en manos de los franceses y la mayoría de los campesinos marroquíes vivían en la miseria. Desde el Protectorado, que había permitido realizar inmensos avances sanitarios, el crecimiento demográfico del país era galopante. En diez años de independencia, las tierras de los campesinos se habían ido parcelando hasta alcanzar unas superficies tan pequeñas que no podían vivir de sus cultivos. En 1962, Amín había comprado una parte de la propiedad de Mariani y las tierras de la viuda de Mercier, que se había mudado a la ciudad, a un piso sórdido cerca de la Place Poeymirau. Había adquirido también las máquinas, el ganado, las existencias en almacén, y, por un módico precio, alquilaba a algunas familias de obreros unas parcelas que regaban con agua de las acequias. En los alrededores, se comentaba que Amín era un patrón severo, obstinado, colérico, pero nadie ponía en duda su honradez y su sentido de la justicia. En 1964, disfrutó de importantes subvenciones de la Administración para regar una parte de su hacienda y comprar equipos modernos. Amín no dejaba de comentárselo a Mathilde: “Hassan II ha entendido que somos ante todo un país rural y que la agricultura es lo que requiere ayudas”.

Cuando la piscina estuvo lista, Mathilde organizó una fiesta con sus nuevos amigos del Rotary Club. Durante una semana, preparó lo que ella llamaba su garden party. Contrató a unos camareros y alquiló, a una empresa de Meknés que organizaba banquetes, unas bandejas de plata, vajilla de Limoges y copas de champán. Mandó disponer las mesas en el jardín y, sobre ellas, jarroncitos con flores silvestres de la finca. Amapolas, pensamientos, ranúnculos de prado que los obreros cortaron esa misma mañana. Los invitados la elogiaron mucho. Las damas no dejaban de decir que todo les parecía “encantador, sencillamente encantador”. Y los caballeros daban palmaditas en el hombro a Amín, admirando la piscina: “¡Qué éxito, Belhach, qué éxito!”. El mechui fue recibido con aplausos, y Mathilde insistió en que los invitados comieran con las manos, “al estilo marroquí”. Todos se lanzaron hacia el cordero asado, levantando la piel crujiente y hundiendo los dedos en la carne, arrancando trozos tiernos y grasientos que untaban en sal y comino.

La comida duró hasta media tarde. El alcohol, el calor, el dulce chapoteo del agua los habían distendido. Dragan movía ligeramente la cabeza, con los ojos entornados. Una nube de libélulas rojas sobrevolaba la superficie de la piscina.

“Esta casa es un auténtico paraíso”, comentó, alegre, Michel Cournaud. “Ahora bien, ten cuidado, querido Amín. Más vale que el rey no pase por aquí. ¿A que no sabéis lo que me han contado?”.

Cournaud tenía una barriga tan gruesa como la de una mujer embarazada, se sentaba con las piernas separadas y las manos sobre la tripa. Su rostro, colorado y congestionado, era muy expresivo, y sus pequeños ojos verdes habían conservado algo de la infancia: una picardía, una curiosidad que le daban un aspecto entrañable. Bajo el toldo naranja que Mathilde había mandado instalar, la piel de Cournaud parecía aún más encarnada, y Amín, que en esos momentos lo observaba, pensó que su nuevo amigo estaba a punto de explotar. Trabajaba en la Cámara de Comercio y conocía a mucha gente en el mundo de los negocios. Dividía el tiempo entre Meknés y la capital. En el Rotary Club lo apreciaban por su humor y por su talento para contar historias sobre la Corte y las intrigas que allí se gestaban. Repartía cotilleos como quien reparte golosinas a unos niños hambrientos. En Meknés nunca ocurría nada, o casi nada. La buena sociedad se sentía aislada del mundo, confinada en un modo de vida provinciano y aburrido. Ignoraba, en realidad, lo que se tramaba en las grandes ciudades de la costa, donde se decidía el futuro del país. Los meknesíes debían contentarse con los comunicados oficiales y los rumores que corrían sobre los complots, los motines, la desaparición de Mehdi Ben Barka en París o de otros opositores cuyos nombres jamás se pronunciaban en voz alta. La mayoría de ellos ni siquiera sabían que el país vivía desde hacía tres años bajo el estado de excepción, que el Parlamento había sido disuelto y que la Constitución no se aplicaba por el momento. Sin duda, nadie ignoraba que los inicios del reinado de Hassan II habían sido difíciles y que la oposición era cada vez más radical. ¿Pero quién podía afirmar estar en posesión de la verdad? El centro del poder era un lugar remoto y opaco que suscitaba a la vez temor y fascinación. A las mujeres, sobre todo, les gustaba escuchar las historias sobre el harén, donde se decía que el rey tenía encerradas cerca de treinta concubinas. Se imaginaban que en el recinto del mechuar se organizaban fiestas dignas de las mejores películas de romanos de Hollywood, y que el champán y el whisky corrían a raudales en el palacio del descendiente del Profeta. Ese era el tipo de historias que Cournaud servía a los invitados.

Intentó acercarse a la mesa y se puso a hablar en un tono conspirador. Los comensales lo escuchaban, salvo Dragan, que se había quedado dormido y los labios le vibraban suavemente. “No os lo creeréis. Hace unas semanas el rey pasó en coche delante de una finca con muy buena pinta. Creo que era en el Gharb. En fin, no sé dónde. Total, que le gustó. Pidió visitar la explotación agrícola, conocer al dueño. Y hete aquí que, en menos que canta un gallo, se la compró a un precio fijado por él. El pobre propietario no pudo decir ni mu”.

A diferencia de los demás que lo estaban escuchando, Amín no se rio. No le gustaba que difundieran cotilleos, que se hablara mal de este monarca que, desde su ascensión al trono en 1961, había convertido el desarrollo de la agricultura en la prioridad del país.

“—Son habladurías –dijo–. Rumores malintencionados, inventados de la nada por los envidiosos. La verdad es que el rey es el único que ha entendido que Marruecos se podía convertir en la nueva California. En lugar de soltar mentiras, esa gente debería alegrarse de la política de construcción de pantanos, del programa de riego que permitirá a los campesinos vivir de su trabajo.

—No te hagas ilusiones –lo interrumpió Cournaud–. Por lo que sé, este joven rey se dedica sobre todos a largas noches de zambras que organiza en el palacio y a sus partidas de golf. No quisiera decepcionarte, querido Amín, pero su amor por los fellahs es un engaño. Una ruin maniobra política para ganarse los favores de los infelices campesinos. Si fuera de buena fe, ya habría lanzado una verdadera reforma agraria, habría dado tierras a esos millones de campesinos que no tienen nada. En Rabat, saben muy bien que nunca habrá bastante tierra para todos.

—¿Qué te crees? –le dijo Amín, indignado–. ¿Que el poder iba a nacionalizar de golpe todas las tierras coloniales y arruinar al país? Si entendieras algo sobre mi trabajo, te darías cuenta de que el Palacio tiene razón en actuar poco a poco. ¿Que en Rabat lo saben muy bien? Claro que saben que nuestro potencial agrícola es inmenso. La producción de cereales no cesa de aumentar. Yo mismo exporto el doble de cítricos que hace diez años.

—Pues ándate con cuidado. Pronto vendrán a coger tus tierras para distribuirlas a los fellahs que no tienen.

—No me molesta que enriquezcan a los pobres. Pero que no lo hagan a costa de gente como yo, que ha construido explotaciones viables tras muchos años de trabajo. El rey lo sabe. Los campesinos son, y seguirán siendo, los mejores defensores del trono.

—¡Pues que Dios te oiga, como se suele decir! –continuó Cournaud–. Aunque, si quieres saber mi opinión, al rey solo le interesan los chanchullos. Deja la economía en manos de los grandes burgueses, que se enriquecen gracias a él y van diciendo por donde pasan que en Marruecos solo cuenta el rey”.

Amín se aclaró la garganta. Se quedó mirando unos instantes el rostro sofocado de Cournaud, sus manos cubiertas de vello, y le entraron ganas de abrocharle el primer botón de la camisa para verlo asfixiarse.

“Pues tú sí que deberías tener cuidado con lo que dices. Podrían expulsarte por hacer semejantes declaraciones”.

Cournaud estiró las piernas. Parecía a punto de resbalarse de la silla y derrumbarse en el suelo. Una sonrisa forzada se le había helado en el rostro.

“—No pretendía ofenderte –se disculpó.

—No me has ofendido. Te lo digo por tu bien. Dices una y otra vez que conoces este país, que este es tu hogar. Entonces deberías saber que aquí no se puede decir cualquier cosa”.

Al día siguiente, Amín colgó en una pared de su despacho una fotografía con un marco dorado. Una imagen en blanco y negro, donde Hassan II, en una actitud seria y vestido con un traje de paño, observa el horizonte. La colgó entre una lámina de agronomía sobre el podado de la viña y un artículo de una revista sobre su hacienda que describía a Amín como pionero del cultivo del olivo. Pensó que el retrato infundiría respeto a la hora de recibir a clientes y proveedores, o a sus obreros, cuando entraran a quejarse. Estos se pasaban el tiempo lamentándose, apoyando sus manos grasientas sobre el escritorio y con los rostros arrugados cubiertos de lágrimas. Se quejaban de la miseria. Miraban hacia fuera a través de la puerta acristalada, parecían insinuar que Amín, en cambio, era un afortunado. Él no podía comprender la condición de un simple obrero, de un pobre campesino, que solo cuenta con una parcela minúscula de tierra árida y dos gallinas para alimentar a su familia. Reclamaban un anticipo, un préstamo, una recomendación, y Amín se los negaba. Les decía que se calmaran, que tuvieran ánimo, igual que lo había tenido él en sus inicios con la explotación de la finca. “¿De dónde creéis que he sacado todo esto?”, les preguntaba, tendiendo el brazo. “¿Acaso os imagináis que ha sido la suerte? No, no ha sido la suerte”. Lanzó una mirada al retrato del monarca y consideró que el país esperaba demasiado del majzén [1] y de los pode- rosos. Lo que el rey quería eran trabajadores, cam- pesinos orgullosos, marroquíes satisfechos de su independencia con tanto esfuerzo lograda.

Su hacienda crecía, y se vio obligado a contratar a más obreros para trabajar en los invernaderos y en la cosecha de la aceituna. Envió a Murad a los adua- res cercanos e incluso hasta Azrú e Ifrán. El capataz regresó de allí con una cuadrilla de muchachos des- nutridos que solo habían conocido los campos de cebolla y no encontraban trabajo. Amín les pre- guntó qué sabían hacer. Les enseñó los invernade- ros, los cobertizos, les explicó el funcionamiento de la almazara. Los chicos lo seguían, silenciosos y dóciles. Lo único que preguntaron fue cuánto iban a cobrar. Dos de ellos querían anticipos, y los demás, envalentonados por esa iniciativa, dijeron que ellos también los necesitaban. Amín jamás se quejó del trabajo de esos jóvenes obreros que se presentaban al alba y se agotaban en las faenas del campo, bajo la lluvia o el sol ardiente. Pero, al cabo de unos meses, algunos no volvían. En cuanto cobraban su paga, ya no se los veía. No intentaban instalarse en la región, fundar una familia, ganarse el respeto del patrón para conseguir un aumento de sueldo. Solo tenían una idea en la cabeza: reunir un poco de dinero y huir del campo y de su miseria. Las chozas, el olor a excrementos de gallina, la angustia de los inviernos sin lluvia y las mujeres que morían de parto. Durante las jornadas que pasaban bajo los olivos, sacudiendo las ramas para que las aceitunas cayeran sobre las redes, murmuraban sus sueños de partir a Casablanca o a Rabat, a la periferia de esas ciudades, a los barrios de chabolas donde tenían todos algún tío, un primo o un hermano mayor que había salido de allí para hacer fortuna en la ciudad y que seguía sin dar noticias.

Amín los observaba. Notó en sus ojos una impaciencia, una rabia que jamás había visto, y se asustó. Esos chicos maldecían la tierra. Odiaban esas tareas a las que se sometían a su pesar. Amín pensó que su misión ya no era solo cultivar árboles y cosechar sus frutos, sino retener a esos hombres. Ahora, todos querían vivir en la ciudad. La ciudad, pensamiento abstracto e insistente, los obsesionaba; esa ciudad de la que a menudo no sabían nada. Esa ciudad que avanzaba, como un animal reptante, una amenaza. Cada semana parecía que se acercaba más y sus luces comían el campo. La ciudad estaba viva. Palpitaba, se aproximaba y acarreaba rumores y sueños maléficos. Amín a veces pensaba que un mundo, o, al menos, una forma de ver el mundo, estaba desapareciendo. Incluso los granjeros querían ser burgueses. Los nuevos terratenientes, nacidos de la independencia, hablaban de dinero como los empresarios industriales. No sabían nada del fango, de las heladas, de las madrugadas de color violeta en las que uno camina entre las hileras de almendros, y la alegría de vivir en medio de la naturaleza parece tan evidente como la propia respiración. No sabían nada de los desengaños que procura la meteorología ni de la tenacidad y el optimismo necesarios para seguir confiando en las estaciones. No, ellos se contentaban con recorrer en coche sus propiedades para enseñárselas a unos visitantes encantados, para presumir de ellas, sin enterarse de nada. Amín sentía desprecio hacia esos granjeros de pacotilla que contrataban a capataces y preferían vivir en la ciudad, tener relaciones sociales, codearse con gente importante. En este país que había vivido de la tierra y de la guerra durante siglos, ya solo se hablaba de la ciudad y del progreso.

Amín empezó a odiar la ciudad. Esas luces amarillas, esas aceras sucias, esas tiendas con olor a cerrado y esos grandes bulevares por donde los chicos caminaban sin objetivo alguno, con las manos en los bolsillos para disimular alguna erección. La ciudad y las fauces de sus cafés, que engullían la virtud de las jóvenes y la fuerza de trabajo de los hombres. La ciudad, donde se malgastaban las noches en bailes. ¿Desde cuándo los hombres tenían esa necesidad de bailar? ¿Acaso no era una tontería, una ridiculez, ese afán por la diversión que se había apoderado de todos?, se preguntaba Amín. En realidad, él no sabía nada de las grandes ciudades, y la última vez que había estado en Casablanca, los franceses aún dirigían el país. Tampoco entendía mucho de política y no perdía el tiempo leyendo la prensa. Lo que sabía se lo debía a su hermano Omar, que vivía ahora en aquella ciudad y trabajaba para los servicios de inteligencia. A veces iba a pasar el domingo a la finca, donde todos, tanto los empleados como Mathilde y Selim, lo temían. Había adelgazado mucho y estaba mal de salud. Tenía el rostro y los brazos cubiertos de placas. Y en el cuello, en su largo cuello descarnado, la nuez se le movía como si no lograra tragar saliva. Debido a sus problemas de visión, no conducía, y pedía a su chófer, Brahim, que lo dejara en la entrada de la hacienda. Los obreros se lanzaban entonces sobre el lujoso automóvil, y Brahim se veía obligado a espantarlos a gritos. Omar ocupaba un puesto importante sobre el cual no se detenía en dar detalles. No decía nada sobre sus misiones y solo en una ocasión comentó a su hermano que colaboraba con el Mossad y que había estado en Israel, “donde las plantaciones de naranjos no tienen nada que envidiar a las nuestras”. Respondía con vaguedades a las preguntas de Amín. Sí, había impedido algunos complots contra el rey y procedido a muchas detenciones. Sí, en este país, los barrios de chabolas, las universidades, las populosas medinas acogían a una multitud de descerebrados y de asesinos que llamaban a la revolución. “Marx o Nitcha”, mascullaba, refiriéndose a Nietzsche y al padre del comunismo. Evocaba con nostalgia los tiempos de la lucha por la independencia, cuando todos estaban unidos por un mismo ideal y por un nacionalismo que, según él, debería reactivarse. Omar acabó convenciendo a Amín. Las ciudades eran peligrosas y estaban llenas de mala gente. El rey tenía razón en preferir a los campesinos antes que a los proletarios.

En mayo de 1968, Amín escuchaba todas las noches en la radio las noticias sobre los acontecimientos que ocurrían en Francia. Estaba preocupado por su hija, a la que hacía más de cuatro años que no veía, pues estudiaba Medicina en Estrasburgo. No pensaba que pudiera dejarse influir por sus compañeros, porque ella se parecía a él, era perseverante y callada, y se centraría exclusivamente en los estudios. Sin embargo, temía por su niña, su pequeña, su orgullo y su alegría, perdida allí en medio del caos. No se lo contaba a nadie: si había aceptado construir la piscina había sido por Aicha. Para que se sintiera orgullosa de él, para que no se avergonzara, ella, la futura doctora, de invitar algún día a sus amigos a la finca. No alardeaba de los éxitos de su hija. A Mathilde le decía secamente: “No te imaginas hasta dónde llega la envidia de las personas. Estarían dispuestos a volverse tuertos con tal de que nosotros fuéramos ciegos”. Por su hija, por su niña, él se convertía en otra persona. Ella lo elevaba, lo arrancaba de la miseria, de la mediocridad. Cuando pensaba en ella, lo embargaba una intensa emoción, como una quemadura en el pecho que le obligaba a abrir mucho la boca e inspirar hondo. Era la primera de su familia en estudiar una carrera universitaria. Por muy atrás que se remontara en el árbol genealógico, no encontraba a nadie que supiera tanto como ella. Todos habían vivido en la ignorancia, en una especie de oscuridad y de sumisión a los otros o al destino. No habían conocido más que una vida de inmediatez, una vida donde únicamente podías constatar y padecer los hechos. Se habían arrodillado ante reyes e imanes, ante patrones y coroneles del ejército. Amín sentía, que desde que existían los Belhach, desde sus remotos orígenes, sus vidas se habían sucedido sin ninguna trascendencia, unas vidas en las que se transmitían conocimientos toscos o verdades de sentido común, nada que pudiera encontrarse en los libros que leía su hija. En el otoño de sus vidas, todo lo que habían aprendido procedía de la experiencia práctica del mundo.

Pidió a Mathilde que escribiera a Aicha para que regresara a casa lo antes posible. Los exámenes habían sido aplazados y ella no pintaba nada en aquel país donde todo se estaba derrumbando. Su niña regresaría pronto y caminaría con ella por los campos de melocotoneros y las hileras de almendros. De pequeña, ella era capaz de designar, sin equivocarse nunca, aquel árbol que daba frutos amargos. Él siempre se había negado a cortar esos árboles, a librarse de ellos. Decía que había que darles una oportunidad, esperar otra floración, mantener la esperanza. La niña de antaño, la niña de melena crespa, se había convertido en una doctora. Tenía un pasaporte, hablaba inglés, y, pasara lo que pasara, llevaría una vida mejor que la de su madre y no se la pasaría mendigando. Aicha construiría piscinas para sus hijos. Ella sí que sabría lo que es el dinero que tanto cuesta ganar.

NOTAS

[1] Derivado del verbo jazana, que significa “acumular, almacenar, mantener en secreto”, majzén designa, en el lenguaje popular, al Estado y a sus agentes, y, más específicamente, al rey y a su entorno. (N. de la A.)

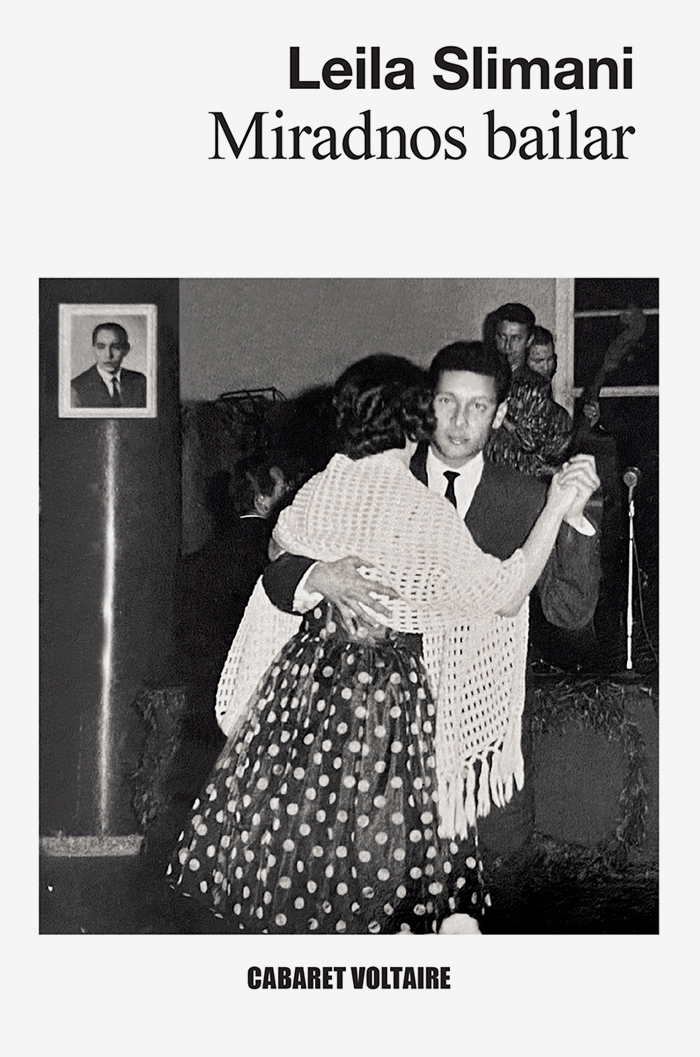

Este texto corresponde al segundo volumen de El país de los otros que, con traducción de Malika Embarek López, acaba de publicar Cabaret Voltaire.