La noche se abate rápido sobre Madrid, pero el hormiguero humano no deja de buscar acomodo vital en todas direcciones, como si cada alma tuviera un propósito y la metrópolis fuera el gran teatro del mundo. El granito de la realidad y el cuarzo del deseo chocan y hacen brotar la chispa que ilumina el asfalto y el cemento. Parece textura blanda, senda, río.

Entro en el Museo Nacional de Antropología como si tuviera una cita clandestina de la que no he dado cuenta ni a la Estación Estambul ni a nadie. Apenas quedan tres días para que eche el cierre Una nueva historia. Yeni Bir Tarih, acaso el viaje más lejano y estremecido que jamás ha emprendido la fotógrafa Isabel Muñoz, y no porque los yacimientos de Göbekli Tepe y Karahan Tepen, en la actual Anatolia turca, la llevaran y nos lleven a un territorio esculpido hace más de 10.000 años, sino por las antorchas que prendió para que las imágenes cobraran vida en una oscuridad tan táctil y tan turbadora como la de ahora. La que experimentamos en medio de un derroche de luz que no ilumina, sino que nos deslumbra.

Por si hubiera alguna duda al respecto, sobre una cama de oro, en la primera solapa del catálogo, Isabel invita a Carl Jung a que pronuncie las primeras palabras: “No se puede ver la luz sin sombra, no se puede percibir el silencio sin ruido, no se puede alcanzar la sabiduría sin locura”. Antes de partir hacia el Museo de Altamira, antes de que las fotos se encierren en cajas contra los accidentes y el extravío, volví a recorrer solo las mismas estancias que visité con ella: para escuchar el magnesio primordial, el rumor del viento entre las piedras, las confidencias que la noche pinta sobre la tierra en un lugar tan lleno de preguntas como de silencio. Fotos nocturnas, teatro de sombras, tintas pigmentadas. Y ante la inmensidad del cielo nocturno, que nos insta a hacernos con un fervor inagotable las mismas preguntas que nos hacíamos en el cenador de la infancia.

Piedras como estelas, como espectadores impasibles, pero no por ello menos atentos, de algo que no vemos, que nos podemos imaginar. Leo en las paredes como si fuera ciego, como si las palabras estuvieran escritas en braille, como susurrando, como lo que escucha ese astrofísico ciego llamado Enrique Pérez Montero, que, en la senda de Patrick de Saint-Exupéry de Isabel Muñoz, trata de derribar el prejuicio de que solo podemos comprender el universo a través de nuestros ojos. Él cree, mientras le pone música al movimiento de los astros, al ballet vertiginoso de las galaxias, que el principal mecanismo para entender nuestro lugar en el universo no son nuestros sentidos sino nuestra mente. “No hay ruptura original entre el cielo y la tierra. Sobre esta tierra las palabras no se han fosilizado”, dice Isabel Muñoz, que lee con la lente fotográfica textos en una lengua universal, no diría que indescifrable, pero sí que ambigua y prometedora.

Voy amontonando piedras como si fuera a volver a encontrarme pronto con mis amigos turcos (con los que leí los poemas de Nazim Hikmet en Esmirna, periodistas que se atreven a decirle la verdad al sultán y eso a menudo les cuesta la libertad, tiempo de vida). Como si fuera a construir una casa junto a este yacimiento aislado, alejado de toda ciudad, como si fuera un espacio tan sagrado que no podía contaminarse con los efluvios que la vida cotidiana esparce. Estos enclaves excavados, esculpidos, serían catedrales talladas por canteros ancestrales, de un culto cuyo nombre buscan los arqueólogos con escobillas y brochas que hacen cosquillas a las piedras.

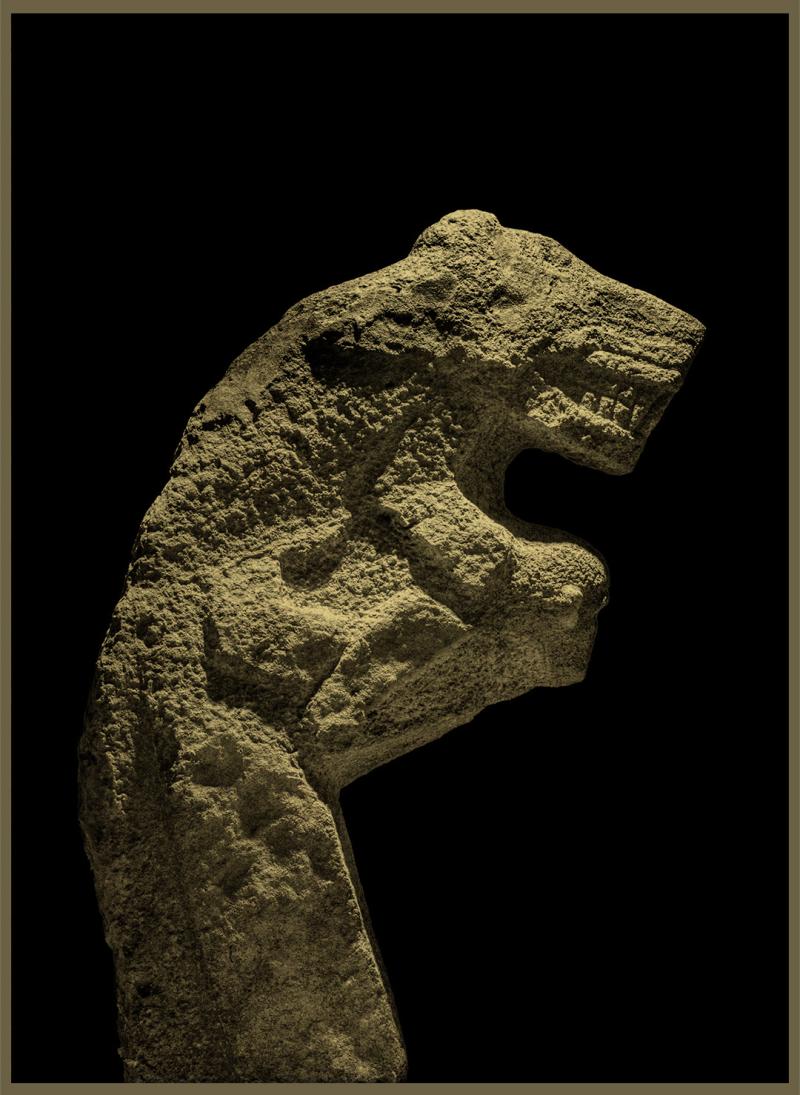

Leemos altos y bajo-relieves de animales en las piedras, como espectros, signos que son protopalabras, invocaciones de otra índole, sueños y deseos de un lenguaje pendiente de descifrar. ¿Qué lenguaje es más equívoco, el que se sustenta en una gramática que podemos reconstruir como el cauce de un río seco a través de los carpos y metacarpos de un delta, o el que proviene de esos artistas que antes eran sacerdotes, o al revés, y que al dibujar animales no solo estaban propiciando la caza, sino hermanándose con todo lo que existe?

Tótems, menhires, letras colosales, piezas de un mecano mental, llaves maestras que abrirían el cerebro de los que lo hicieron, o sus perplejidades, sus preguntas, sus miedos, sus no sé cuan esquivas certezas. Un muro de piedra seca trata de aprisionar una de esas T colosales, ciclópeas, amartilladas contra el silencio, atrapando una suerte de caballo enano o antílope recién dibujado por Dios que trata de salirse de la piedra, liberarse de ese tiempo congelado saltando libre ante nuestros ojos, como si pensar hacer una cabriola ante nuestro asombro antes de desaparecer en el páramo anatolio.

Agujeros ceremoniales, ojos, culos, sexos, bocas, sumideros, telescopios convertidos en microscopios, y viceversa. Para asomarse a lo desconocido, al misterio, y a lo que sabemos, pero no nos atrevemos a nombrar.

Perspectivas cambiantes en las piezas basta y primorosamente esculpidas, como hace unos días vimos en los dibujos de la gran exposición dedicada a Saul Steinberg. Cambiar de plano sobre la misma superficie, de punto de vista, para desconcertarnos, vernos bajo otro ángulo, insospechado, para hacernos dudar de nuestras creencias, de nuestra visión etnocéntrica del mundo. La relatividad, la física cuántica, la nutritiva perplejidad y la paradoja del espectador, y cómo su mirada altera lo observado, yacía en este yacimiento cuando estaba en plena floración religiosa y artística, acaso, entonces, un mismo oficio para conjurar y conjugar las tinieblas y la luz, el día y la noche, lo lleno y lo vacío, la carne y el espíritu, el viento y el silencio.

Megalitos: ¿Que nos dicen en voz baja estas piedras calientes que la noche va enfriando como una fotografía recién revelada, un pan recién cocido, una página de tinta china que se seca? Modificar el estado primigenio de las cosas. Alterar la realidad para que diga lo que oculta, y que luego venga el tiempo a cubrir los hallazgos con un manto de tierra hasta que llegue el momento de la revelación, el láser de los arqueólogos, la lámpara de los mineros, el berbiquí de los carpinteros.

“Registro encefalográfico de Isabel Muñoz durante su conversación con el arqueólogo Necmi Karul sobre la datación de los tres fragmentos de cráneo hallados en Karahan Tepe. Superponiendo la imagen sobre uno de los rostros antropomorfos del yacimiento la artista establece una conexión simbólica con nuestros lejanos antepasados a través de las emociones”. Hace años que conozco, quiero y admiro a Isabel Muñoz, pero nunca antes había entrado en el santuario de su cerebro como en esta exposición. Y no solo por estas retículas que florecen, se iluminan, como una navidad pagana. Una prodigiosa red multicelular que se esponja y nos permite intuir los paisajes cerebrales en ebullición ahora mismo ante esos visitantes que pasan mirando de frente o con el rabillo del ojo lo que existe, percibiendo mi calor, este centinela detenido en el quicio entre dos salas, umbral entre estancias, estaciones que han quedado vacías mientras el simulador sigue bombeando con guirnaldas de microbombillas luminosas esa ventana a lo desconocido que todos llevamos sobre nuestros hombros, acostumbrándonos como podemos a su incesante y chismoso chisporroteo.

No leemos la versión turca de los textos, pero reconforta y asombra ese cuidado, no haber caído en la necesidad de volcarlo todo al inglés, sino como gesto de gratitud a la simpatía y la franqueza de los turcos a la hora de abrir las puertas de este campo experimental de la historia de Anatolia que se sigue desvelando bajo la gran noche geopolítica contemporánea. Eterno retorno. Emociones y pensamientos que orientan la brújula de Isabel Muñoz hacia esas arquitecturas totémicas que limitan una pista de despegue hacia el azul cobalto.

El toro estilizado gira su testuz para que los cubistas tomen nota siglos después e Isabel Muñoz siga tratando de hacer fotografías tridimensionales, físicas, carnales, en las que sintamos el aire del tiempo. Un soplo que nos eriza el vello de la nuca, como si ella misma estuviera vertiendo limaduras de hierro para que le prenda fuego después la inteligencia. Pese a las apariencias, a las autopistas, los rascacielos, los puertos, los acuarios, estamos todavía en el mismo tiempo. El reloj de arena que mide la eternidad no tiene prisa en tamizar el peso de los astros.

Algunas de las cabezas de piedra erizadas de dientes me recuerdan al jako nigeriano que convertimos en la madre de Anne en Carmencita jugando. Volvemos al teatro, al rito, a invocar el misterio que algunas noches cristaliza en las salas donde un arte basado en la atención y el tiempo hace aparecer y desaparecer la emoción como por arte de birlibirloque. Una mano dobla el ángulo hiperrealista de la piedra y nos plantea siglos de preguntas sobre la perspectiva y el punto de vista. La mirada que ponemos en las cosas al doblar una esquina, mimetizarnos, aprehender la piel, derrotar por una vez a la muerte. Así entramos en una obra inmersiva a partir de imágenes de nebulosas proyectadas no en el cielo, sino en el suelo cedidas por la NASA, ESA, y the Hubble Herritage Team (STScI/AURA), para representar el caldo primordial del que surgió la vida en la Tierra. ¿De ahí el vértigo y el hastío premonitorio de Mafalda? ¿Eran las suyas ante la sopa una suerte de indisposiciones metafísicas tempranas? Los niños saben y luego al crecer olvidan. Olvidamos. Nos pasa a todos. Así empezamos a perdernos. Caminamos sobre el pavimento de la nebulosa gracias a que no hemos perdido fe en la fuerza de la gravedad, y ella sigue estando de nuestro lado. Y ese silencioso espectáculo se renueva sin cesar ante un tótem de fotografías en alto y bajo-relieves, retinas que no nos quitan ojo y nos miran inquietantes. Porque somos nosotros los que nos asomamos a un balcón vertiginoso.

“Caja de luz que simboliza el crepúsculo sobre el jardín de los falos de Karahan Tepe”. En la oscuridad aparece la realidad que vemos hoy. Al irse iluminando paulatinamente podríamos acercarnos como de puntillas a la visión que tendrían los que hicieron este mapamundi de enigmas. “Los arqueólogos han descubierto que la base de las columnas de este yacimiento estuvo en contacto con una sustancia líquida todavía no identificada”. ¿Y si fuera una suerte de lluvia lustral? ¿Que trata de decirnos la lluvia cuando insiste? Yacimiento equivale a noche. La noche a silencio. El silencio a más noche a la espera y más silencio sobre el horizonte de sucesos, sobre lo que pensamos y esperamos noche tras noche. Lluvia que arde, lluvia de estrellas. Lluvia que llena las piscinas rituales, sumerge los falos en líquido amniótico, vuelve al origen, se apaga el tiempo, hasta que la corriente fluye en dirección contraria y los falos como rostros vuelven a aflorar. La transformación ocurre ante nuestros ojos. Pero es preciso detenerse para ver. Tomarse el tiempo. Simone Weil siempre acaba apareciendo al volver la esquina, al prestar la atención que no prestamos.

Como una coda, un colofón, mientras el museo se va quedando vacío para que la noche tome posesión de los hallazgos y de la ciudad entera, la galería de los retratos (humanos, animalescos, antropomorfos, estilizados, caricaturescos, picassianos) entre dos dragones que inspiraron a Steven Spielberg sin él saberlo. De las catacumbas llega un rumor sordo, como si el museo fuera una gran nave que viaja por el mar del tiempo, la máquina que oxigena las estaciones, que mantiene la temperatura, que ventila nuestro cuerpo y nuestra mente, que son lo mismo, aunque veamos con Borges caminos que se bifurcan en la oscuridad. Cuando volvemos a la calle el vértigo es íntimo, gozoso, como si hubiéramos regresado de Anatolia atravesando un dintel invisible a los ojos, no al corazón.