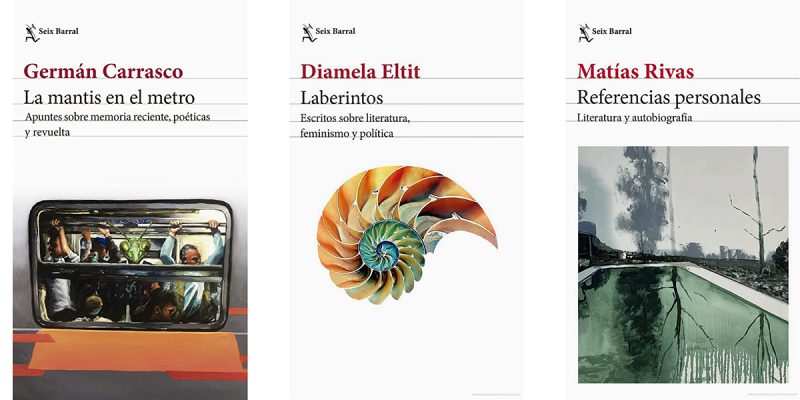

Quise tomarle el pulso al ensayo chileno del último lustro. La empresa se formó al paso, cuando después de haber leído los ensayos recientes de un chileno di con otros libros de ensayos, también de chilenos, en la librería a la que iba cada viernes, y me di cuenta que también quería leerlos. Vinieron en orden de publicación: primero La mantis en el metro. Apuntes sobre memoria reciente, poéticas y revuelta (Seix Barral, 2021), de Germán Carrasco; luego Laberintos. Escritos sobre literatura, feminismo y política (Seix Barral, 2024), de Diamela Eltit, y Referencias personales. Literatura y autobiografía (Seix Barral, 2024), de Matías Rivas. Como todo corpus es limitado; como todo juicio, el mío es provisional.

Germán Carrasco escribe desde el enojo, Matías Rivas desde la nostalgia y Diamela Eltit desde el tedio. Mención especial para Germán Carrasco, que está convencido de que todo lo que es privado es igual al demonio. En un capítulo, intitulado ‘Diálogo de dos estudiantes de medicina de una universidad privada’, relata –como enuncia en el título– la conversación entre futuros doctores de cierta universidad privada, con el único objetivo de exhibir su falta de empatía, disfrazando de insinuación su argumento: la falta de empatía de los estudiantes se debe a que son de universidades privadas. Como si en las universidades privadas no hubiera grandes mentes y mejores personas, y como si en las universidades públicas todos fueran cultísimos y volcados a servir al prójimo.

Su enojo con las instituciones educativas privadas llega a lo risible. Cuenta haber “visto a alumnos de privadas repetir como loros cosas escalofriantes”, y en otra parte califica a estos jóvenes como “mucho niño cuico tonto, mucha falta de calle”. Es claro que a Carrasco le hace falta mucha calle, pues si la tuviera sabría que hay alumnos repitiendo “cosas escalofriantes” en todas las escuelas, no solo en las privadas.

“Algo que siempre me ha parecido grave es que la mayoría de los escritores y poetas no conocen su ciudad”, asegura Carrasco en un tono similar. Supongo entonces que Carrasco pone a Kant y a Dickinson, que vivieron encerrados con sus libros, en el basurero de la historia. Me gustaría que elaborara: ¿qué significa conocer una ciudad? Él, tan reacio a la autoridad, ¿podría decirme a quién acudo para que dictamine si conozco Puebla? ¿Será él la autoridad que decide qué es conocer Santiago de Chile?

Germán Carrasco defiende a ultranza la visión de la literatura comprometida. O eso parece. Y decir a ultranza es un eufemismo. En realidad defiende su visión desde el enojo, un enojo profundo (no sé si por añejo o por explosivo) que lo hace asumir una lacrimosa postura de superioridad moral: “libros de quinientas páginas, aviones arrojando poemas, todas esas giladas”; “el poema debe estar conectado a los placeres, a la montaña, a los deportes náuticos, a la navegación real” (¿cuál es la navegación falsa?); “hay que saber jardinería, algún arte marcial, albañilería, creo yo. Hay gente que traduce a poetas anglosajones del siglo XII, eso es delirio. Pobre gente, y citan a Borges. Pobres”. Piensa que leer a Borges es un delirio. Su enojo lo ha llevado al punto de querer ver arder la parte de la cultura que no considera comprometida. Jura que no vale la pena traducir a poetas del siglo XII. ¡Tiren a la basura la poesía de Lezama Lima por no estar conectada a la construcción de una casa, quemen Guerra y paz por ser tan larga y proscriban Ana Karenina por hablar de historias de burgueses!, sería el canto perfecto del movimiento carrasquiano. Pobrecito.

No escribí en el párrafo anterior “o eso parece” ociosamente. Al mismo tiempo que solo quiere poemas que hablen de la montaña y “navegación real”, Carrasco se jacta: “jamás me autopubliqué y me parece que no hay que hacerlo”. Es deleznable que no tenga conciencia del privilegio que representa ser editado por cierta editorial (sobre todo en poesía) o ganar un premio, sin hablar del privilegio que representa poder postularse a premios (pensemos en la asimetría entre un escritor que vive en Santiago y otro que vive en Baquedano, al noreste de Antofagasta, cuando el envío tiene que ser en papel, y la asimetría entre un madrileño, con acceso a todos los premios de España, y un hondureño. ¿Cuántos premios literarios hay en Honduras?). Por otro lado, ¿sabrá que Vallejo pagó ciento cincuenta soles para imprimir doscientos ejemplares de Trilce en los Talleres de la Penitenciaría de Lima en 1922? La autopublicación no solo no es reprobable, sino que es fundamental en la historia de la literatura.

Carrasco arremete contra Anwandter más de una vez, por haber dicho, “en pleno estallido social”, en una revista, que “no hay que subrayar los libros”. Yo subrayo mis libros, claro, pero cada quién sus cubas. Carrasco, sin embargo, emite juicios como sentencias eternas. Como con los estudiantes de universidades privadas, su reduccionismo no se limita: “todas las manifestaciones de derecha tienen carteles impecablemente impresos que le pasan a la gente desde una camioneta”; “la aparición de Hahn hizo retroceder la literatura chilena de un plumazo a oscuridades de cepo”, ¿de verdad un solo autor puede hacer retroceder a toda la literatura chilena? Sobre sus preferencias en la apariencia de los libros: “detesto los libros objeto. Son incómodos, caros, tienen cosas que se pierden”. La preferencia de Carrasco es totalmente respetable, y hasta podría ser persuasiva. Gabriel Zaid, en un argumento análogo, dice que las obras de grandes autores deberían reeditarse como se publicaron por vez primera, en libros pequeños más accesibles. Es decir, no publicar en dos tomos enormes las seis novelas de Revueltas (como hizo Ediciones Era), sino volver a publicar, en ediciones bien cuidadas, Los errores y Los muros del agua, para hacerlas más atractivas, menos intimidantes para los nuevos lectores. El problema es el tono de Carrasco: “detesto los libros objeto”. Escucho a un papá iracundo que temes que en cualquier momento te golpee.

Dice que “a las fuerzas reactivas hay que despojarlas incluso de sus propios saberes […] No hay que dejarles nada”. Nuevamente, el problema es el tono, un Carrasco, poeta, inconsciente de las implicaciones de sus palabras. ¿No es despojo lo que han sufrido las sociedades colonizadas en todo el mundo? ¿No es despojo el producto de la opresión que siguen sufriendo miles hoy? ¿No es “no hay que dejarles nada” la frase del colonizador más vil? Entonces, ¿no es sumamente reactivo propugnar por el despojo? ¿O es que estoy entendiéndolo todo mal y lo que propone Carrasco es una venganza contra toda esa opresión? En ese caso ¿qué cosa más reactiva que la venganza?

A momentos Carrasco convierte el libro en un penoso desfile de narcicismo: “Rodrigo Rojas se los lleva a todos a trabajar a la UDP (Universidad Diego Portales), excepto a mí, que les había enseñado a varios autores”. No sé quién es Rodrigo Rojas –jamás había oído el nombre–, pero es deplorable el tufo de superioridad con el que Carrasco se jacta de haber ilustrado a ciertos colegas suyos. Producto, claro, del rencor, porque a él no lo invitaron a trabajar en la UDP. Después habla de uno de sus manuscritos: “luego las Ediciones Diego Portales rechazaron el libro [su libro], me imagino que por estar centrado en el anecdotario y no cachar mucho lo que leían”, porque, obvio, ese manuscrito era maravilloso, y si lo rechazaron fue porque ellos no entendían lo que estaba frente a sus ojos. Carrasco, el genio incomprendido. Perdóneme, de antemano, porque este libro del que hablo es también una obra maestra, solo que yo no estoy a la altura para “cachar mucho”.

Hacia el final del libro, hablando de lo difícil que es ver a un puma en la montaña, asegura que “todo tiene su impuesto”. Momento, ¿dónde quedó la animadversión al discurso económico? Desconcierta leer a alguien que propugna tanto por la provisión de servicios gratuitos (empezando por la educación) asegurando que todo tiene un costo, y aún más porque lo pone en términos de impuestos. Una vez más, Carrasco pone palabras sin cuidado.

De los tres ensayistas Carrasco es el único que utiliza lenguaje inclusivo: “les chiques”, “nómades”, “nerviosxos”, “muchachxs”. El lector esperaría bastante apertura de un poeta que no resiste sustituir la vocal por la equis, hasta que encuentra una barrabasada como “me cuesta hablar de la producción femenina porque sinceramente nunca sé cómo van a reaccionar, incluso ante un comentario positivo o un halago, lo que me parece una verdadera pena”, o “y por supuesto muchas otras poetas que no menciono porque jamás sé la reacción que van a tener”. Carrasco trata a las mujeres como una jauría impredecible, llevada por los instintos o alguna otra forma de irracionalidad. Demuestra que usar lenguaje inclusivo y ser machista no son mutuamente exclusivos. No, Carrasco, las escritoras no son una jauría que se enoja por cualquier cosa. No hay motivos para temer su reacción al hacer crítica de su obra, a menos que, por supuesto, digas algo sexista, justo como lo que escribiste.

Hay un párrafo que por peligroso merece que lo cite entero:

“No sé si un simpatizante del antiguo Sendero de Perú, un chico peruano universitario de clase media-alta, de esos que no saludan a la persona que le hace la comida y el aseo en la casa y que cholean a medio mundo, sería capaz de aguantar el ritmo laboral que venía adjunto con la implementación de un maoísmo en la dura. Tampoco sé si ese sistema de hormigas sea mejor o peor que la dictadura de un par de familias, como sucede en Chile”.

Repaso su argumento por in-creíble: un joven peruano de clase media-alta no aguantaría los ritmos de trabajo forzado impuestos durante la Gran Hambruna China, y por eso es despreciable. Me sumo a esos jóvenes: yo tampoco habría aguantado la dictadura de Mao, ni habría sobrevivido al “ritmo de trabajo” en Auschwitz, ni a los interrogatorios en la cárcel S-21. Sin pena declaro ser despreciable ante los ojos de Carrasco. ¿Ignorará que aquello que llama “ritmo laboral” de un “maoísmo en la dura” provocó la muerte de –al menos– quince millones de personas? Y todavía tiene la desfachatez de decir que no sabe si el sistema maoísta es peor que el sistema bajo el que viven los chilenos hoy. Ya no sé si es calle o lecturas de historia o sentido común lo que le falta. La estenosis mental de Carrasco es preocupante.

El enojo, sin embargo, también tiene sus brillos: “para quienes no somos creadores de grandes ilusiones y fantasías, la imaginación consiste en relacionar”, proposición iconoclasta frente a la idea del genio que crea cosas nuevas, eco de la velocidad de asociación por la que propugna Robert Bly en poesía. Contra la obsesión por evitar el cliché: “a quienes histéricamente huyen de los lugares comunes buscando fórmulas se les nota el esfuerzo, las caras como si estuvieran a punto de cagarse encima […] El arte, el poema, no es cosa de voluntad, hay que tomar aire”. Contra la coherencia: “la superstición de la coherencia es la pulsión más nefasta en poesía y narrativa”. Y hasta una definición de poesía: “concebí el poema como partitura mental silenciosa”. Desgraciadamente Carrasco nos deja con los elementos disparadores, no ahonda. Me quedo con ganas de saber de qué formas el lugar común puede resultar conmovedor, por qué la voluntad como motor puede ser dañina para el creador, de leer ejemplos donde la coherencia resulta devastadora para el cuento, y de escuchar más sobre el poema como “partitura mental silenciosa”. Ojalá –de verdad– que Carrasco, ya con los ánimos templados, se anime a ensayar estos temas.

Del enojo de Carrasco salto al cansancio de Eltit por tanto texto escrito a fuerzas. El agotamiento se hace patente en la repetición tediosa de conferencia en conferencia, de discurso en discurso de aceptación de un premio. Es, en cierta medida, una crítica a su obra, pero aún más una crítica al género. ¿Por qué hay que dar palabras cada que se recibe un premio, en lugar de solo agradecer? Al fin y al cabo, el premio se da por la obra ya hecha. El discurso obligatorio hace sentir que el galardonado aún tiene otra obligación antes de merecer el reconocimiento.

Y vaya cosa que piden. Que el escritor trabaje más, escriba más, solo para aquellos que le reconocen. Imaginemos a Usain Bolt después de ganar los cien metros. Llega con los jueces y le dicen “pero échate otra vueltita más corriendo, solo para nosotros, y ya te damos la medalla”. Ridículo, desde luego. La situación es tanto más risible cuanto que al conceder un premio de ficción, o de poesía, se le pide al novelista (o poeta) que escriba un ensayo. Es cierto que muchos novelistas y poetas son grandes ensayistas, pero no todos, y no hay razón para esperar que el cuentista escriba ensayos, de la misma manera que no le pedimos al pintor que haga una escultura cuando le dan un premio, a pesar de que probablemente podría hacer una buena escultura.

Sumémosle el aburrimiento de la reproducción, como la patética tradición en ciertas casas de que todos “den unas palabras” en la cena de navidad y/o año nuevo. Un tío toma la batuta y de ahí a la derecha: todos acaban duplicando lo que dijo la persona anterior, y la vez lo que dijeron el año pasado, y el año antes de ese, ad infinitum. El hastío luctuoso que convoca la cita sin cesar de frases manidas. Leer conceptos montados en una rueda de la fortuna a la que no se le acaba la pila, como “revolución tecnológica”, “necesidad de desbiologizar la letra”, “el engranaje neoliberal”, los nombres de Jacques Ranciere y Elena Caffarena, dejan claro que Eltit estaba tan fastidiada al escribir esos discursos como el lector antes de terminar su libro. La idea de un premio, un discurso atiende a la lógica de producir por producir, decir por decir, aunque no se tenga nada que decir. Es una forma de proceder contraria al arte, que se mueve en la esfera de la cavilación aquietada, sin prisas. A lo mejor los escritores deberían resistir esa imposición: a Cuarón no le piden que entregue una nueva película como parte de la recepción del Óscar, porque, claro, es muchísimo trabajo, ¿y escribir una nueva obra –llamada discurso– para recibir un premio no lo es?

Matizo. La repetición no es mala. Hoy tenemos una obsesión malsana con lo nuevo. De hecho, la repetición es una constante en la creación, lo vemos lo mismo en varios poemas del mismo autor con el mismo título que en la música más reciente, donde los cantantes usan versos muy similares en uno y otro álbum. Bien leída, la obra de cualquier artista es la exploración infatigable de dos o tres conceptos. Pero una cosa es ver decenas de Turners, abordando siempre el paisaje, pero siempre con planteamientos deslumbrantes, y otra muy distinta repetir el concepto paisaje decenas de veces: insulso.

Los discursos tampoco son necesariamente malos. Como cualquier ejercicio, de vez en cuando puede originar joyas. Hay discursos grandiosos. No voy a dar nombres, porque corro el riesgo de convertir ese nombre en estándar de lo que debe ser un discurso, y las maneras de crear buenos discursos son múltiples. Hay, por ejemplo, discursos de premios nobeles en economía que, al obligar a los premiados a tomarse un momento para reflexionar sobre el camino recorrido, han resultado en excelentes síntesis de su pensamiento, sus descubrimientos, y en general del recorrido intelectual económico de una generación. Fungen maravillosamente como lecturas introductorias para los noveles en la materia, pero también para los especialistas que quieren recordar el porqué de su trabajo y ganar fuerzas en forma de inspiración.

El escritor puede, pero no está obligado a contarnos su camino por el mundo de los libros y delinear las preocupaciones de su obra. Bien puede –y se agradece– tomar el discurso como pretexto y hablar de cualquier cosa que le interese en ese momento. A lo mejor hablar de jardinería o de la remodelación de un hogar. Eso requiere ingenio y disposición. Los discursos de Eltit, lamentablemente, carecen de ese ingenio (si es consecuencia o no de la falta de disposición no puedo opinar).

Tomo como ejemplo uno, El cuerpo de la letra (discurso de aceptación del Premio Internacional Carlos Fuentes 2022, pronunciado en Guadalajara), porque la maniobra se repite. Eltit abre hablando nostálgicamente de México y sus amistades mexicanas. Todo en orden. Agradece a los jurados, los elogia, e inmediatamente pasa a Carlos Fuentes. En ese momento pensé que devendría en una exploración de las influencias fuentianas en su obra, o de los cruces entre ambas (para no establecer relación filial). Aclaro, no porque eso sea lo que debe hacer, sino porque, entendiendo el discurso como un género que cuenta una historia, requiere un hilo que lo mantenga, y ese es uno de los posibles hilos que se muestran obvios en el contexto de lo que ella está diciendo. Pero no. Eltit brinca de un párrafo elogiando vagamente a Fuentes a su novela Aura, de la que dice cosas decepcionantes, dado cuánto ha sido leída y la altura de Eltit: “el espacio cerrado de la casa se emparenta a un convento de clausura”, “Aura es la novela de la penumbra o una novela en penumbras, o es la penumbra de la novela”. Unos pálidos párrafos en los que intenta resumir la trama de Aura y cambia la dirección para mencionar la opresión del Estado, la biopolítica, la lucha feminista y la “democratización real de la escritura”. Digo mencionar porque Eltit no explora ninguno de esos temas, ¿y cómo va a hacerlo en seis párrafos? Arroja los conceptos como si su aura fuera suficiente para hacernos pensar. Al rematar quiere regresar a hablar de literatura y a hacerlo poéticamente: “una letra que nos lleva a un espacio material y simbólico misterioso. Iluminador. Siempre poético”. Es demasiado tarde: el platillo no se vuelve una ambrosía porque el chef lo describe así en la carta.

Una escritora como Eltit puede estar inmersa en la escritura de una novela de la que no quiere hablar con el público, puede no estar escribiendo, no tiene algo que decir o puede que sí tenga cosas que decir, pero siente la apatía frente a la obligación de escribir que le impone cierto jurado. Y está bien, el discurso debería ser una opción, no un impuesto para la premiada. No critico a Eltit bajo la premisa de que ella aceptó el premio o aceptó dar la conferencia, pues los escritores difícilmente viven de su obra. Enfrentada a decidir entre escribir un discurso y recibir cierta cantidad que le permitirá seguir escribiendo o trabajar en otro oficio desconectado de la literatura (si la opción siquiera existe) hay poco que pensar.

En el discurso de aceptación del Premio Carlos Fuentes Eltit dice que “las actuales tecnologías de las comunicaciones han mundializado la enfermedad”, insinuando que las pandemias –o en todo caso la globalización– es algo reciente. Pero se contradice en un texto del 2021, leído en España, Salto y vacío, donde dice que la pandemia por coronavirus “opera de manera medieval”, reconociendo que, si hay una diferencia en la propagación, es de grado.

A pesar de que el subtítulo vende el libro como “escritos sobre literatura, feminismo y política”, solo hay escritos sobre los dos últimos temas. Eltit, tristemente, se olvidó de la literatura. Incluso cuando parece hablar de literatura, como en el obituario de Malú Urriola, prefiere concentrarse en las anécdotas biográficas y dejar de lado aquello por lo que Urriola trascendió: su poesía.

Hay otros yerros en los ensayos de Eltit. Otra vez sobre la pandemia, dice que “el miedo a la muerte copó los imaginarios y la disciplina (sanitaria) se instaló como mecanismo de sobrevivencia y, de esa manera, los cuerpos entraron en una fase que requería del encierro y de la no convivencia”. Es sorprendente que, después de arremeter una y otra vez contra el libre mercado, de pedir a gritos más regulación gubernamental, Eltit juzgue el encierro como una imposición tiránica e insinúe que fue un mero instrumento biopolítico. Por un lado, la insinuación es peligrosa por el sutil guiño a teorías conspiratorias sobre la invención de la pandemia, pero lo que más resalta es la cercanía del argumento de Eltit con el argumento libertario más radical (aquel con el que supuestamente ella no tiene que ver), según el cual el encierro fue un acto despótico, pretexto de los gobiernos para adquirir poder totalitario.

Además de Ranciere, uno de los franceses a los que Eltit cita a menudo es Foucault. Es lamentable que admirando tanto a Foucault ella caiga en la falacia de esgrimir una posición de poder en el conocimiento para validar una conclusión: “la puesta en marcha del sistema que nos rige se originó mediante una masiva represión que garantizó la expansión de todas y cada una de las instancias que, según los especialistas, nos consolidaron como el perfecto ‘laboratorio neoliberal’”. ¿Qué diría Foucault, que dedicó buena parte de su carrera a enseñarnos cómo la ciencia (lo que llamamos ciencia hoy) y el discurso de los expertos y especialistas no es más que otra construcción del poder para legitimar sus aseveraciones, qué diría él, que con vehemencia escribió una obra antídoto contra la nueva fe en los científicos, de un argumento que se basa en “según los especialistas”? El texto lo leyó en mayo de 2021 a manera de inicio del año escolar a los estudiantes de la Universidad de Chile. Ahí donde debía inspirarse el cuestionamiento una prestigiosa escritora defiende el ciego seguimiento a los “especialistas”. ¿Quiénes son esos especialistas? ¿Por qué no los cita? ¿Por qué debemos creerles a ellos? ¿Qué significa ser especialista? Decepcionante leer a Eltit argumentando tan falazmente.

Hay destellos en el libro. Pocos, pero los hay, afortunadamente. Por ejemplo, la crítica al boom latinoamericano como “una ‘producción’ literaria, una selección, un mapa posible, una síntesis literaria de una Latinoamérica que carecía de escritoras”. Al señalar que “la escritura, al igual que parte importante de la superficie social, acata las normativas, las actúa en el universo literario y ofician como constructoras de los imaginarios”, que las mujeres “internalizan como verdad en sus imaginarios la sombra feroz del peso de cada uno de los estereotipos que las oprimen”. Cuando, al pensar las categorías inclusivas, advierte que “la llamada literatura de mujeres amplía el gueto” y que buscar refugio en las siglas LGBTQIA+ “implica ingresar a una zona panóptica, foucaultiana, marcada por el control y la vigilancia”. Ella aboga por un campo literario “donde la autoría ingrese como mero dato, pero no como centro clasificatorio”, y explica que para romper binarismos encarnados en el imaginario es precisa “una reescritura de los géneros en el interior de los géneros mismos”.

Eltit, lamentablemente, no se decide a bucear en ninguna de esas ideas. No nos presenta a las autoras que hicieron el boom (u otra cara del boom), no nos enseña cómo la literatura acata las normas, quiénes intentan romper el gueto de la literatura de mujeres o cómo podría intentarse la reescritura dentro de los géneros mismos. Las ideas de Eltit quedan como posibles piedras preciosas sin pulir aventadas en un terreno baldío.

El libro de Eltit debió ser el tomo sexto de sus Obras completas, e intitularse ‘Conferencias, discursos y otros textos dispersos’. Ideal para los lectores obsesionadísimos con su obra, que después de haber terminado con toda su ficción quieren más, pero sobre todo para el investigador que prepara un artículo, quien podría extraer algunas citas extras. Verbigracia, sobre su relación con México (Eltit declara que por su tiempo en el exilio adquirió una “molécula mexicana” y aún la conserva), sobre su relación con las artes visuales o su postura frente a conflictos armados actuales. Pero venderlo como un libro de ensayos es un despropósito que actúa en desprestigio de la autora.

Matías Rivas es el único que no está obsesionado con la palabra neoliberalismo, aunque sus afinidades políticas con Carrasco y Eltit son patentes. Arremete contra la productividad sin pausas: “la siesta en muchos lugares es vista como una actividad propia de vagos […] Declarar que necesitamos recuperar el aliento y el contacto con la interioridad por unas horas significa que medimos el devenir existencial con otra densidad”. Critica el ideal del estímulo incesante: “Está prohibido aburrirse. Los niños actuales no lo hacen. No lo tienen permitido. Es más: deben tener jornadas organizadas de tal manera que el tedio no se filtre en sus vidas”. Habla del desencanto en nuestra sociedad: “sentirse derrotado por el destino es inherente a la condición moderna”, y de las tristes maneras en que lo abordamos: “lo que está de moda es el sacrificio: subir y bajar cerros, colgarse de cuerdas para trasladarse de un árbol a otro, es decir, tener experiencias límite. Y, sobre todo, viajar, viajar, viajar”. Vuelve a Benjamin para diagnosticar que “el tiempo para digerir y asimilar la existencia escasea”, seguido de la cita de Experiencia y pobreza, que más tarde le ayuda a contar: “la mayoría de los hombres que conozco no tienen recuerdos porque no ejercitan la memoria y se les atrofia”. Deja clara su admiración por Mark Fisher: “si de algo estoy seguro cuando leo a Mark Fisher es que su escritura tiene ímpetu, agudeza”. Por eso me sorprende que diga que le “cuesta entender que en nombre de la religión, la salud o el Estado, se prohíban o pongan advertencias sobre productos, placeres, comidas y prácticas que eventualmente podrían hacer daño”, un alegato en favor de menos intervencionismo, cuando pareciera –en general– que comparte el credo del Estado benefactor como solución a nuestros problemas.

Rivas es el más nostálgico de los tres, y no logra desmarcar nostalgia de reacción política: “las personas cada vez tienen menos margen para transitar por zonas misteriosas. Los que quieren pertenecer y ser reconocidos están obligados a explicarse, a diluir su imprecisión”; como escritor, afirma que “ganar dinero para vivir se ha vuelto cada vez más difícil, sobre todo en el ámbito cultural”; y de sus amigos dice que “son devoradores de bibliotecas y conversan sobre sus obsesiones sin piedad. Siento que van quedando pocos con la intensidad vital que veo en ellos”. No puedo menos que recordar la anécdota de Arthur Miller. En sus días de estudiante los profesores les dicen que antes los estudiantes sí eran buenos, a diferencia de ellos (entre los que se encuentra Miller) que no están interesados en el arte y la literatura. Cuando regresa consagrado a su alma máter, la Universidad de Michigan, encuentra a algunos de sus profesores, que le repiten la cantaleta: los estudiantes ya no son como antes, ahora no les interesa el arte y la lectura. El chiste se cuenta solo. Aún escucho la voz de mi abuela diciendo que los valores se están perdiendo y las cosas cada vez están peor, porque ya no son como antes.

Empero, el tono de Rivas no es el de juez dictando sentencia, sino de quien escribe sus preocupaciones en la silla al lado de su cama, un martes, antes de dormir. Aun al escribir en clave reaccionaria dispara una pregunta memorable: ¿por qué tenemos que explicarnos? ¿Por qué no repensamos el valor de la imprecisión en el arte?

Hay otros planteamientos notables. Aconseja cómo sobreponerse a los libros intimidantes: “abrir un libro en cualquier página y leer un par de párrafos o versos. Ese contacto, breve e intenso, es suficiente para percibir el estilo de una obra, vislumbrar su tono y temple”. Rivas habla con cariño de Elisabeth, la institutriz que le enseñó inglés, pero un inglés decimonónico, “que causaba risas”. Sin explicitarlo, sutilmente, induce la pregunta de si vale la pena recuperar un lenguaje en desuso, qué puede aportar al hoy, y, si lo estiramos, nos lleva hasta Agamben diciendo que la llave para entrar al presente tiene la forma de una arqueología.

Cuando habla del amor confiesa su desconocimiento de los hilos que mantienen la pareja, y lo hace de una manera que aviva el misterio y anima a cultivarlo: “si el hombre o la mujer llegan a vislumbrar la razón que subyace a esa unión, esta se desgrana”. Enfatiza la importancia del aburrimiento en la formación del artista: “para qué decir la cantidad de tardes que estuve observando el techo sumergido en fantasías. Ya que aburrirse era parte de la educación sentimental”. Desata la conversación sobre cuán paralizante puede resultar la multiplicidad de interpretaciones: “sobrevivir al vendaval de apreciaciones sobre la realidad es a veces más difícil que soportar los hechos mismos, aquilatarlos”, y le pone palabras a un sentimiento común, lo mismo entre los profesores sometidos al publish or perish que entre los amantes: “el deseo por recorrer es más fuerte que el de intimar”.

Los cohetes de Rivas adolecen de lo mismo que los de Carrasco y Eltit: prenden la mecha, pero no despegan. Pero los de Rivas –a diferencia de los de sus colegas– no quieren aparentar que lo hacen. Son referencias personales, como dice el título, y él explica el método en la nota inicial: lo que hizo fue “separar párrafos esenciales de sus textos acumulados, para evitarle al lector el relleno insustancial […] Extraje pedazos de mis diarios, columnas y ensayos, y los convertí en anotaciones”. Con esas anotaciones quiere “mostrar ciertas filiaciones y reticencias que me definen, narrar episodios biográficos con la finalidad de señalar desde donde hablo”. Lo logró, y hasta un poquito más. Rivas dice que “la pasión contagia, entusiasma, es energía”, y él, hablando de sus filiaciones con pasión, contagia y entusiasma a continuar los caminos que señaló.

El único diálogo explícito entre los tres es el de Carrasco con Rivas, a quien Carrasco elogia en un cameo, de pasadita, porque “tiene audacia. Publica cosas que varios quisieran ausentes”, aunque le recrimina que “tiene esa prepotencia chilena apreciable en Zurita”.

Los diálogos implícitos, sin embargo, se mueven en torno al desencanto. Eltit y Carrasco dialogan sobre el desencanto alrededor de lo que ven como su causa, el neoliberalismo y su posible solución (en Chile), el estallido social de 2019. Una palabra tan arrastrada, tantas veces usada de trapeador, como neoliberalismo, requiere ciertas explicaciones antes usarse. Carrasco y Eltit la emplean como si escribieran galleta. Nadie va a cuestionarme qué quiero decir cuando digo galleta, pero ¿neoliberalismo? La cantidad de tomos escritos para delinear el concepto atestigua que puede adjetivar cualquier gobierno, política pública o forma de organización social que desagrade. Un escudo para no justificar la conclusión.

Como la definición de neoliberalismo es tan diáfana para ellos deberían compartirla, si no para ilustrarnos al menos para poder seguir sus textos. Que no lo hagan me hace pensar que probablemente ellos tampoco tienen claro qué quieren decir cuando ponen “neoliberalismo”, es decir, que penosamente usan el adjetivo como escudo para su falta de argumentos económicos. Muy triste que dos personas dedicadas a pensar opten, en este caso, por el camino de la etiqueta como lona cubriendo el hueco de la ignorancia.

El 19 de octubre de 2019 los chilenos llenaron las calles para protestar, prendidos por el incremento en los precios del transporte público, pero con ganas de lograr cambios más allá. Este estallido social –como ahora se le conoce– marcó a Chile. A lo mejor la pandemia que acaeció pocos meses después disminuyó su efecto, pero de ninguna manera lo borró. He escuchado muchas veces en Santiago a personas hablando de las cosas antes y después del estallido: un parteaguas. Chile no lo ha dejado atrás, estamos por ver las consecuencias y la forma en que lo asimila la historia.

Carrasco y Eltit ejemplifican dos maneras de entender el estallido. Para Carrasco el estallido social es la panacea. Lo aprovecha para denostar el arte contemporáneo: “en cuanto a las performances en los museos, sucede que me da risa, como a los niños, y tengo que salir de la sala”, pues –según él– “la performance real fue el estallido social”. (Aunque entiendo el punto de que las protestas tenían cierto grado conmovedor de espontaneidad e improvisación, los ciudadanos chilenos tenían demandas claras y no buscaban interactuar con espectadores, porque no buscaban espectadores, querían que –idealmente– todos los ciudadanos se unieran para lograr los cambios deseados, algo muy distinto a un performance).

Carrasco lleva su entusiasmo tan lejos que quiere dotar al suceso de tintes mesiánicos: “Muchos se suicidaron o murieron antes del 18 de octubre de 2019 y no alcanzaron a ver esto. Una verdadera pena, porque la alegría los habría hecho volver a la vida”. Tal vez este optimismo desmesurado (el estallido como la revolución que traerá todo el bienestar esperado por los chilenos) se deba a la cercanía temporal del texto (es de 2021). Me gustaría saber si hoy, con más distancia, sigue pensando lo mismo.

Eltit, en cambio, es más cautelosa en su ponderación. Comparte con Carrasco la percepción de que fue “una revuelta de tal magnitud que conmocionó al país”, pero lejos de una revolución cuyos efectos devolverían los muertos a la vida, Eltit dice que, en esa revuelta “tan prolongada que parecía incontenible”, “hubo saqueos y actos vandálicos”, y peor aún, que lo que se veía como un momento de irrupción de “discursos mucho menos cautelosos que denunciaban la desigualdad y las problemáticas que recorrían los territorios”, donde la pluralidad “fue inesperada”, terminó en una derrota –así lo llama ella–, pues “se perdieron las mayorías en las cámaras y, aunque en la segunda vuelta ganó la presidencia Gabriel Boric, las condiciones para su gobierno fueron (y son) extremadamente desfavorables”. “Pero la ‘derrota’”, continúa Eltit, “aún no se consumaba en toda su extensa paradoja”: “el resultado del plebiscito [de 2022] para generar una nueva Constitución fue abismal. Se rompieron todos y cada uno de los pronósticos, el rechazo se transformó en una sede de hipótesis múltiples que están completamente vigentes”. La lección, dice, es entender la derrota “como un aprendizaje. La hegemonía mantiene su plena vigencia. Pero la tarea para la izquierda es comprender que sus épicas, y el horizonte de sus épicas, se articulan desde un nosotros democrático”.

En lo que Eltit concuerda con Carrasco es en que “la extensión de la revuelta estaba ligada a la ausencia de liderazgos que encauzaran el malestar”, característica que tanto admira Carrasco: “ese movimiento anónimo, sin líderes, nos dejó llenos de alegría”. Quizá, lamentablemente, esa falta de liderazgo que atrajo a tantos también contribuyó a la derrota posterior que refiere Eltit.

Rivas, a pesar de que su libro es de 2024, no se avienta el clavado en la coyuntura. En el espectro prefiere –como mostré antes– un diagnóstico más abstracto de las personas que vivieron el estallido: obsesión con producir y recibir estímulos, incapacidad para aburrirnos, sentimiento de derrota existencial y falta de tiempo, y los resultados de esos padecimientos: culto al sacrificio, a las experiencias límite, y una tendencia a evitar la intimidad.

El triunvirato de libros, asimismo, dialoga en su principal falla: no ensayan. Quiero decir, no prueban. No uso la palabra nuevo, porque no sé qué es lo nuevo y el culto a la innovación lo encuentro engañoso. Pienso –como Zaid– que estamos plagados de innovación por ignorancia. No, hablo de probar con los elementos a la mano, ver cuáles y cómo encajan, y luego acompañar el artefacto hasta el final. En los peores momentos –incluso cuando Carrasco es consciente de que la imaginación consiste en relacionar– los ensayos de estos libros no prueban, presentan asociaciones ya hechas, y las presentan una y otra y otra vez, sabiendo de antemano el inicio, el proceso y la meta, atrofiando el poder de la escritura como método de descubrimiento de aquello que está escribiéndose. El lector no descubre, porque el autor nunca lo hizo. El ensayo que no ensaya. En los momentos rescatables los ensayos prueban un poco, juegan con algunos conceptos (generalmente sin mucha conciencia del juego), y en ocasiones dan con arreglos que sacan chispas. Pero la ausencia de volición para estar en el juego hace que los autores dejen sus arreglos tirados ahí, justo cuando empezaban a brillar.

La imagen que quisiera del ensayo es la de un niño de visita en una casa sin juguetes. Primero explora, observa, luego toma objetos de aquí y allá. Primero un libro de un cuarto, una gorra en el vestidor, después una bola decorativa de ónix que estaba en la mesa de la sala, quizá una rama caída del aguacate en el jardín. Como no hay juguetes, el niño empieza a probar qué puede hacer con esos objetos, los junta en distintas posiciones, los aleja, los pone en el piso y da un paso atrás para pensar cómo pueden servirle. A lo mejor el libro con la gorra encima forma un barco que se enfrenta a un iceberg circular (la bola de ónix) a punto de arruinar su travesía; puede ser que la bola de ónix adherida a la contraportada del libro transforme el barco en un maravilloso coche del futuro. Las posibilidades son casi infinitas, pero, una vez que el niño decide sobre una, la sigue hasta el final, explora sus consecuencias.