Paz en la guerra (1936-1948)

El golpe de Estado del 17 de julio y el consiguiente inicio de la guerra le sorprenden durante su descanso estival. Después de tres meses de incertidumbre, toma la decisión de abandonar España. Aunque sospecha que ambos bandos tienen motivos para perseguirle (los sublevados por su defensa de la República, y los republicanos radicales, por su apoyo a Juan March), se trata de una creencia, si no infundada, sí al menos muy exagerada. Los motivos reales que provocan su salida son de naturaleza psicológica y responden a un miedo racional que nace de su incertidumbre ante una situación caótica y un porvenir imprevisible: “su temor a ser detenido; el temor a que su máxima, soledad y silencio, imprescindible para la creación, se vea truncada; el temor a no poder publicar”.

Al margen de esa comprensible inquietud por la seguridad personal y el bienestar de los suyos, en su determinación de salir del país pesa su toma de conciencia de las dificultades que va a encontrar, en ese contexto, para el desarrollo de su trabajo, de cuyos ingresos económicos depende su supervivencia. Lo que más le preocupa, en esos compases iniciales del conflicto, es saber si le va a resultar posible disfrutar de la paz y el sosiego –que él solo encuentra durante las madrugadas– necesarios para escribir en un Madrid que prevé alterado por el enfrentamiento bélico: “Sin silencio, con el que ha ido pacientemente pespunteando su obra, Azorín presiente que entrará en un período de esterilidad literaria. Privado del afán de leer y de velar con la pluma en la mano, ¿qué significado tendría su vida de acendrada vocación intelectual?”.

Según las memorias inéditas de su hermano Amancio, el levantamiento le pilla en San Sebastián, ciudad en la que veranea desde hace muchos años con su familia y con el servicio doméstico que los acompañaba. De allí pasa rápidamente a Francia, pero regresa a Madrid en agosto para resolver sus asuntos personales y preparar su salida “oficial” del país. Como a otros escritores e intelectuales, se le ofrece la posibilidad de pedir asilo diplomático en la embajada de Argentina en Madrid, pero declina el ofrecimiento. La resolución está tomada y es irreversible. El destino elegido es París, una ciudad que ya conoce de sus estancias anteriores: la primera, en 1905, cuando cubre el viaje de Alfonso XIII para el ABC; la segunda, en mayo de 1918, cuando ejerce como corresponsal del mismo periódico durante la Primera Guerra Mundial.

En medio de la confusión que reina en todo el territorio nacional, aprovecha sus contactos con el Gobierno, que le facilita una vía de escape por la zona republicana. Especialmente importante es el papel desempeñado por el diputado socialista Julio Álvarez del Vayo, a quien el también socialista Francisco Largo Caballero ha nombrado –el 4 de septiembre– ministro de Estado en el Gobierno que él mismo preside. Junto a él y a su esposa viajan varias personas más: por un lado, el doctor Teófilo Hernando, con su esposa Carmen de Avendaño y sus hijos, que le acompañan durante la primera parte del trayecto; por otro, el escritor Mariano Rodríguez de Rivas, futuro director del Museo del Romanticismo de Madrid. La presencia de este último no es en absoluto casual, pues él es quien se encarga de orquestar un pequeño montaje para camuflar la huida, presentándolo como un viaje “de trabajo” vinculado a su labor como miembro del PEN Club.

Una noche de octubre el grupo toma un tren en dirección a Valencia, desde donde viajan a Barcelona. De la ciudad condal salen con destino a París, pasando, previamente, por la localidad de Cerbère, en la zona limítrofe catalano-francesa. Según lo que él mismo cuenta, muchos años después, en algún punto de control, cerca de la frontera, es detenido por militantes de la Federación Anarquista Española (FAI), que le impiden el paso. Uno de los anarquistas extrae un paquete de documentos del equipaje de mano y le pregunta qué clase de papeles son aquellos. Este le responde que son cartas de su viejo amigo Blasco Ibáñez. Al escuchar el nombre del escritor valenciano, los anarquistas le permiten el paso, tomando las misivas como una especie de pasaporte:

“Aquello operó como un sortilegio. Los de la FAI suspendieron en el acto el registro, volvieron a colocar todas mis cosas con el mayor cuidado que pudieron y, abandonando su actitud hostil, me dijeron finalmente: ‘Puede usted seguir su camino… Feliz viaje’. El pobre Blasco Ibáñez ya llevaba enterrado ocho o diez años. Y aquella especie de taumaturgia, que había ejercido en su juventud sobre las masas, prolongada desde ultratumba, me salvó sin duda la vida”.

Ya en territorio francés, el tren llega a Toulouse, donde se apea la familia Hernando, que se separa del resto del grupo. Fatigados por lo dilatado del trayecto y desorientados por lo novedoso de la experiencia, una madrugada de finales de octubre de 1936 llegan a la que, sin saberlo en ese momento, será su ciudad durante los tres próximos años: “Otra vez en París. Pero esta vez de un modo penoso. El viaje ha sido largo y molestísimo. Un tren interminable, lento, que lleva cuatro o seis horas de retraso”.

Esa misma noche, los Martínez Ruiz pernoctan en el Terminus: un lujoso hotel, sito junto a la monumental estación de Orsay (hoy convertida en museo), en la que han desembarcado. Sus primeras horas son de angustia: al cansancio y a las emociones del viaje se añade el hecho de sentirse solos y desamparados, en un hotel enorme y en una ciudad donde no conocen a nadie. Tras hacer el correspondiente check in, el matrimonio toma un ascensor y recorre un largo pasillo que les conduce a su aposento: una habitación espaciosa y alfombrada, con chimenea de mármol blanco y cuarto de baño incorporado. Deshacen las maletas y colocan sus ropas, se sientan en la cama y proceden a recontar el dinero del que disponen para pasar esos primeros días, en una triste escena, narrada por el propio escritor: “Ha llegado un momento en que culmina nuestra desazón: Julia saca del seno una bolsita de seda y nos ponemos a contar nuestro caudal; van pasando los delgados billetes; no contamos con muchos; como este hotel es de lujo –de lujo hasta cierto punto–, no podremos permanecer mucho en él; nos veremos precisados a buscar otro más económico”.

Efectivamente, pocos días después de su llegada se trasladan al hotel Buckingham, en los números 45 y 47 de la rue des Mathurins, entre las de l’Arcade y Pasquier, al que define como “un hotelito de segundo orden, como hay infinitos en París, limpio, ordenado y silencioso”. Lo que más le llama la atención es que está situado al lado de un pequeño jardín, frente a la Capilla Expiatoria, una parte del cual fue el cementerio de la Madeleine, donde estuvieron enterrados Luis XVI y su mujer, María Antonieta de Austria, guillotinados en la cercana plaza de la Concorde.

De la habitación, situada en el entresuelo del establecimiento, le gustan una ventana que da al boulevard Haussmann y las vistas a ese jardín-cementerio, donde todavía se ven algunos sepulcros, cubiertos con losas blancas. También la comida que les sirven, fina, pero no abundante. A mediodía comen en el restaurante del hotel y “por la tarde, al anochecer, pedimos que nos suban al cuarto un ‘café completo’, como se dice, o sea con pan y mantequilla; con él hacemos nuestra cena, a más del aditamento de alguna lonja de jamón que hemos comprado o alguna confitura”. En comparación con la más lujosa del hotel Terminus, donde se oía el traqueteo de los trenes que llegaban a Orsay, esta nueva ubicación se les antoja un lugar apacible, con vecinos y transeúntes que acuden al jardín a descansar o a jugar con sus hijos. Pese a ser un barrio tranquilo, en la rue des Mathurins hay dos teatros; un hotel ocasional “donde se entra y se sale”; una tienda de antigüedades donde se venden todo tipo de trastos raros; un papelería en la que adquiere el papel que emplea para sus artículos; una farmacia que es, también, perfumería y en la que compran colonia y jabón; una tienda de artículos de pesca, y, por último, una sombrerería, llamada de Henry, en la que va renovando las boinas que usa para combatir el frío de París, cuando las lluvias van desluciéndolas.

Durante los primeros meses la adaptación a la ciudad resulta complicada, fundamentalmente porque, como él mismo admite en su libro de recuerdos parisinos, nunca llega a manejar la lengua francesa con la suficiente soltura: “En unas Memorias, he de decir la verdad: no hablo francés; tengo una incapacidad absoluta para aprender idiomas”. Sin embargo, poco a poco se va formando una rutina, invariable durante toda su estancia en la ciudad, que se caracteriza, básicamente, por la cantidad de horas del día que pasa solo, sin la compañía de nadie, como él mismo recuerda, muchos años después: “París ha sido, para mí, la soledad. La soledad en las iglesias; en el Museo del Louvre; en la Sorbona; en el Palacio de Justicia; en el Metro; en las librerías”.

Las mañanas las dedica a dar paseos solitarios por la ciudad y a tomar notas que, por la noche, le sirven como materia para sus artículos. Sus lugares de peregrinación preferidos son, naturalmente, las tiendas de libros y las paradas que los buquinistas tienen en las orillas del río Sena, oasis en medio del desierto que es, para él, el exilio: “Son incontables las librerías de París. Llegué a conocer casi todas las librerías de París, que ya es conocer. Daba mis preferencias a las librerías en que se vendían libros españoles ‘viejos’”. A veces visita el Louvre o el Barrio Latino, donde le gusta entrar en la iglesia de San Juan el Pobre o darse una vuelta por la Universidad de la Sorbona, a cuyas clases le place asistir (aunque no las entienda) como oyente. Al igual que hacía en Madrid, todos los días baja a una estación del metro y permanece sentado varias horas, en uno de sus bancos, viendo pasar a la gente. El suyo es un París diurno, pues al caer la noche regresa al hotel: “Existe un París nocturno irresistible; a ese París me he resistido. No he trasnochado ni una sola vez en tres años”.

La vida cotidiana es solitaria porque, mientras él vagabundea por la ciudad, Julia se queda en el hotel o hace sus propias salidas. El matrimonio experimenta, durante el primer año de destierro, uno de sus momentos más amargos, porque ni ella quiere que él se quede todo el día haciéndole compañía ni él quiere someterla a esa “tortura” que consiste en pasar el día visitando librerías. En su novela El enfermo describe a través de su alter ego, el personaje de Víctor, la zozobra que le produce saber que, mientras él está fuera, Julia (que aquí aparece representada con el nombre de Enriqueta) permanece en el hotel, triste por estar lejos de casa y aburrida por no saber cómo distraerse para calmar su aflicción.

Acostumbrados a una existencia regular y pautada, como la que llevan en Madrid (en la vida real) o en Petrel (el pueblo natal de la madre del escritor, en el que transcurre la citada novela), donde cada miembro de la pareja tiene perfectamente definida la función que desempeña en el hogar, la vida como exiliados les obliga a reconfigurar esos roles, lo que provoca un inevitable desconcierto en ambos. Frente a la imagen de feliz unidad que transmite el matrimonio, aparece, entonces, la obvia disparidad de gustos y caracteres entre sus componentes. Pese a hacerlo a través de dos trasuntos, la agria sinceridad con la que explica el desencuentro que se produce entre ambos no deja lugar a la duda:

La divergencia puede eludirse en Petrel, donde todo está ya pautado y amortiguado; no sucede tal cosa en un mundo nuevo, en el mundo de París. Si esa divergencia se limitara a lo interior, no sucedería nada; todo, en lo externo, continuaría como siempre; en París se viviría como en Petrel. Pero en París, morando en un hotel, donde el ama de casa, la casa de Petrel, no ha de ocuparse del ordenamiento cotidiano, la divergencia reviste caracteres graves. Víctor irá haciendo unas cosas a lo largo del día, según su contextura mental, y Enriqueta tendrá que ir haciendo otras. Y como la serie de cosas no es la misma, de aquí el desacuerdo. Padece Enriqueta con que Víctor se sujete a su pauta diaria, y padece Víctor con que Enrique haga las cosas que él hace. En último resultado, no es precisa la concordancia. Pero si Víctor vaca a sus predilecciones, prescindiendo de Enriqueta, ¿qué va a hacer Enriqueta sola? ¿Cómo dejar sola a Enriqueta, por una parte, y cómo llevarla horas y horas viendo cajones de libros a lo largo del Sena, o hacerle que visite un día y otro día, hasta doscientos o trescientos, el Museo del Louvre? La raíz de la divergencia está en que Enriqueta vive la vida diaria, mientras que Víctor vive la vida muerta, la vida de los libros. Enriqueta es el hecho y Víctor es el sueño. Enriqueta, algunas mañanas, ha brujuleado por los grandes almacenes; ha curioseado en diversas tiendas; ha visto los mercados. Víctor estaba lejos; recorría los museos o registraba libros. Y al volver al hotel sentía la tenue tristeza de Enriqueta. Tristeza mucho mayor si Enriqueta, sin saber en qué ocuparse, había permanecido reclusa en el cuarto del hotel.

Meses después de instalarse, la llegada a París de su cuñada, Gregoria, acompañada por el hijo de esta, Julio Rajal, sirve para acabar con la soledad de Julia, que desde ese momento pasa muchas horas con su hermana. También para distraerle a él, que ahora puede compartir alguno de sus paseos con su sobrino. Poco a poco sus idas y venidas dibujan una geografía sentimental de la ciudad, formada por aquellos rincones que, a fuerza de frecuentarlos, acaban resultándole familiares. Los jardines de Monceau (a los que acude por las mañanas) y de Luxemburgo (que prefiere para las tardes); la glorieta o square de la Capilla Expiatoria, la del Temple, la de San Germán de los Prados o la del Museo de Cluny; las iglesias de San Julián el Pobre, San Severino o la basílica del Sagrado Corazón, desde cuyo mirador le gusta contemplar la grandiosidad de la urbe; los cementerios de Père Lachaise, de Montmartre, de Montparnasse o el más pequeño de Passy. También las estaciones subterráneas del transporte público, donde gusta de analizar la forma de moverse de los parisienses: “El Metro es esencial en la vida de París. No puedo pasar sin permanecer todos los días dos horas, por lo menos, en el Metro. Se estudia en el Metro, como en el Palacio de Justicia –frecuentado por mí–, como en el Hotel de Ventas, como en las estaciones, la vida de los ciudadanos, el pergeño de los ciudadanos, el andar de los ciudadanos. Se induce por el gesto la vida; se imagina por la vida la novela de la vida”.

Todo ello sin olvidar, por supuesto, bibliotecas como la de Santa Genoveva y librerías como las de las calles Jacob o Soufflot. Si en Madrid es un habitual del Rastro y de las librerías de lance, en París esta querencia por los ejemplares raros y curiosos se torna en verdadera obsesión, a pesar de que su situación económica le impide adquirir todos los caprichos que se le antojan, como le cuenta a Américo Castro en una postal inédita (en cuyo reverso se ve una foto en blanco y negro de los buquinistas del Sena), fechada en junio 1937: “No me ocupo más que de libros. Y París para los libros ancianos es un encanto. Lo malo son los monises que escasean”.

El París del exilio es, igualmente, una ciudad de reencuentros con escritores e intelectuales españoles que, durante los tres largos años de la guerra, toman su mismo camino. Allí refuerza su amistad con los doctores Hernando y Marañón, que no solo le brindan su amistad sino que atienden la necesidad de un hombre con salud frágil y una insaciable curiosidad por todo lo relacionado con la medicina. Primero le detectan una nefritis, de la que logra restablecerse; después, una neurosis, derivada del estrés y la ansiedad que le produce su condición de desterrado. Aunque la relación de los Martínez Ruiz con los Hernando viene de antes, se intensifica durante aquel viaje de Madrid a Toulouse, en octubre de 1936. Cuando los primeros se trasladan al hotel Buckingham, realizan visitas a los Hernando, que se instalan en un piso amueblado de la rue Daubigny, cerca del boulevard de Malesherbes. En París dedica al galeno unas agradecidas palabras, a cuenta del cariño con el que trata a Julia de una lesión fortuita: “A casa estuvo Hernando viniendo todas las tardes, puntualmente, durante un mes, para curar a Julia una dolorosísima y peligrosa machacadura de un dedo. No he visto nunca tanta escrupulosidad y solicitud como las que el doctor ponía en estas curas”.

Lo mismo sucede con Marañón, quien en el contexto del París del exilio “se convirtió en el médico de cabecera de una parte significativa de los españoles establecidos allí y de sus respectivas familias”. Como en el caso de Hernando, su relación con Azorín, a quien incluso dedica su biografía El Conde-duque de Olivares: la pasión de mandar, publicada el mismo año de su huida, llega a su momento de mayor compromiso durante estos años, vividos lejos de casa. Otros exiliados a los que frecuenta son José Ortega y Gasset y su mujer, Rosa Spottorno, Ramón Pérez de Ayala, el escultor Sebastián Miranda (a quien anima y consuela cuando muere su esposa, Lucila) o su viejo amigo Pío Baroja, a quien visita en numerosas ocasiones en el Colegio de España de la Ciudad Universitaria (se conserva alguna foto de aquellos encuentros), donde el escritor vasco reside durante todo el período de la guerra.

Desde el momento de la llegada, el primer problema que se le plantea es el crematístico: urge encontrar un medio de trabajo, cuyos ingresos pecuniarios le permitan sobrevivir en una ciudad que no es, precisamente, barata. No siendo profesor universitario, como otros exiliados, sus posibilidades de dar clases o impartir conferencias son mínimas, limitadas a la invitación esporádica que le pueda cursar algún hispanista. Por suerte, le queda su colaboración en el diario La Prensa, a la que se agarra como un clavo ardiendo. No es casualidad que uno de los libros escritos durante el exilio, la antología de cuentos Españoles en París, esté dedicado a los directores del periódico, Alberto Gainza Paz y Ezequiel P. Paz, quienes, gracias a las espléndidamente remuneradas colaboraciones que le permiten publicar en su cabecera, le hacen “vividero París”, como él mismo reconoce en esa emotiva dedicatoria. La razón por la que La Prensa paga tan bien a sus colaboradores es que a estos se les exigen dos condiciones: primero, que sean artículos completamente inéditos (el diario incluye el reclamo “Especial para La Prensa”, encabezando todas las colaboraciones de sus firmas estrella); en segundo lugar, que, una vez publicados, no aparezcan en otros medios de la competencia.

Pese a que su vinculación con este rotativo porteño no se interrumpe durante todo el año 1936, es verdad que, al dejar de publicar en Ahora, donde firma su último artículo el 15 de julio, solo le queda La Prensa como fuente para ingresar los francos que necesita para subsistir y pagar las facturas. Con ellos y con los pocos ingresos derivados de los derechos de autor de los libros que ha editado en Buenos Aires (los de los publicados en España no llegan a París, por razones obvias) debe cuadrar sus cuentas mensuales. En varias de sus obras describe una situación económica casi desesperada, pero no lo debió de ser tanto.

De la relación de gastos que él mismo enumera en esos textos, se infiere que la vida de los Martínez Ruiz es de una relativa comodidad. Dentro de lo austero que es el matrimonio, se permiten comidas en varios restaurantes de la ciudad, así como algunos caprichos, ya sean libros, en su caso, o flores y otros artículos de los que Julia no puede prescindir –“aun en los más angustiosos ahogos”– en sus visitas a grandes almacenes como el Printemps, el Louvre o Le Bon Marché. En este sentido, es ella la encargada de administrar la economía doméstica, como cuenta en el capítulo ‘Julia en París’ de sus Memorias inmemoriales, donde él aparece camuflado bajo el anónimo personaje de ‘X’: “X tiene plena confianza en Julia; cuanto gana se lo entrega a Julia; con una mano lo recibe y con la otra se lo da a su mujer. Y Julia, sin que X pida cuentas, hace del dinero lo que le place”.

Mientras se adapta a su nueva vida en el exilio, en la España enfrentada se van sucediendo los hechos. En febrero de 1937 el diputado de la CEDA y cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, logra –con la ayuda de Marañón– escapar de Madrid y aparece en Salamanca, convertida en cuartel general de quien, a finales de septiembre de 1936, ha sido nombrado jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. El 19 de abril se publica el decreto, elaborado por el mismo Serrano Suñer, por el que Falange Española y los Requetés se unifican, bajo el mandato de Franco, en un único partido llamado FET y de las JONS: Falange Española Tradicionalista y de la Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Un mes después, el nuevo partido nombra responsable máximo de su propaganda al sacerdote navarro Fermín Yzurdiaga, fundador –en agosto del 1936, en Pamplona– del periódico Arriba España y de Jerarqvía: la revista negra de la Falange.

También en mayo de 1937 la Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, creada por decreto en enero, asume todas las competencias en materia de publicación y censura de libros, en un intento de controlar el aparato ideológico y propagandístico emanado desde el bando franquista. Aunque en un primer momento ocupa su dirección el economista Vicente Gay, pronto es sustituido por el ingeniero militar Manuel Arias-Paz, a quien, tras unos pocos meses en el cargo, reemplaza el también ingeniero militar Santiago Torres Enciso. Es Arias-Paz quien, contra el criterio de otros mandos, que no lo consideran oportuno, hace los primeros intentos de atraer a intelectuales de prestigio (Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Baroja o el propio Azorín) para que colaboren con sus artículos en los distintos medios de propaganda del bando sublevado.

En verano de 1937 recibe una sorpresa agradable: la estación de radio de la Torre Eiffel emite su obra de teatro Angelita, estrenada por primera vez en 1930. En otoño el matrimonio se convence de que la guerra va para largo y decide abandonar la vida de hotel, a la que ya se estaba acostumbrando. Del Buckingham se traslada a un edificio en el que se alquilan pisos amueblados, sito en la rue Tilsitt, entre las avenidas de Wagram y Hoche, al lado de la plaza de l’Étoile (hoy llamada de Charles de Gaulle), donde se emplaza el Arco del Triunfo. Allí consiguen arrendar un entresuelo que, sin ser lujoso, les resulta más acogedor que la habitación que, hasta ese momento, ocupaban: “el techo era bajo y en el salón, al que se pasaba tras un brevísimo recibimiento, había dos ventanas; estaba también alfombrado de rojo como los demás aposentos y los pasillos. Los muebles (consola, cómoda, sofá, sillones, sillas) eran blancos con filetes dorados. Parecía como la escena de un teatro. Y eso es lo que decía Pío Baroja, que nos visitaba de cuando en cuando”.

Esa apariencia teatral del apartamento no es un dato menor, pues el propio inquilino, que siempre tuvo una especial predilección por indagar en las casas en las que vivieron sus escritores preferidos, reflexiona sobre el asunto en un pasaje de París. Allí explica, a través de su ejemplo, que la morada en la que un autor da forma a su producción literaria influye, consciente o inconscientemente, en el contenido de dicha obra: “¿Y es que la casa no ha tenido su influencia sobre su morador transitorio? En los dos tomos de cuentos escritos en esta casa, ¿no habrá un poco de teatro, es decir, de artificio? Esos dos tomos son: Pensando en España y Sintiendo a España; están formados por artículos que yo iba enviando a La Prensa, de Buenos Aires, y que escribía, en la cama, de madrugada”.

Poco después de trasladarse a su nuevo hogar, se ve obligado a intervenir en un asunto muy delicado. El escritor republicano y azañista Antonio Espina permanece privado de libertad en Palma de Mallorca desde que, en julio de 1936, fuese apresado y encarcelado por los militares golpistas. Afligido por la situación de su amigo, el 19 de octubre escribe una carta a Marañón en la que le ruega que interceda por él:

“Mi querido doctor: la situación de Antonio Espina es angustiosísima. Preso en Palma de Mallorca desde julio del año anterior, posiblemente será condenado a la pena capital. Ha intentado suicidarse cortándose una vena. Estoy haciendo gestiones para que le pongan en libertad. Me dice su señora que las gestiones hechas por Francia serían contraproducentes. Hay que tocar la tecla de Inglaterra. Y hay que interesar también a algunos españoles de cuenta que puedan influir con Franco. ¿Puede hacer usted algo en este asunto? ¡Y cómo no ha de poder, teniendo tan buenos amigos y disponiendo de un tan generoso corazón!”.

El 28 de diciembre llama por teléfono a Pérez de Ayala, quien le informa de que, según una carta que ha recibido de la mujer de Espina, su situación es desesperada: un cáncer de lengua le impide hablar correctamente y solo confía, para su salvación, en que se le conceda un permiso domiciliario. Aunque piensa en telegrafiar a Franco para suplicarle piedad, no se atreve a hacerlo, por lo que vuelve a confiar en Marañón para que juegue sus cartas en Salamanca, donde cree que se puede lograr esa medida cautelar. Él mismo hace alguna gestión, a título personal, porque el 16 de marzo de 1938 vuelve a dirigirse por carta a Marañón para contarle que su iniciativa ha resultado en fracaso: “Acabo de recibir la respuesta categórica, terminante, absoluta, que le anuncié a usted. Y es esta: en noviembre pasado, el gobierno de la República propuso el canje de Espina por Honorio Riesgo, y no fue aceptado por Salamanca. Y ahora y antes se han propuesto otros canjeos, y tampoco han sido aceptados”.

Triste e impotente ante la situación, no ceja en su empeño y diez días después escribe al también escritor Juan José Domenchina para explicarle que, a pesar de todas las dificultades que encuentra, su intención es seguir intentándolo:

“si mis compañeros de letras me necesitan, aquí estaré para defenderles con las uñas y los dientes. Hablo de compañeros sin restricciones. Lo mismo da que me hayan ofendido o no me hayan ofendido. Eso es cosa pequeña. Hace seis meses que vengo gestionando incansablemente la liberación de Antonio Espina. El Ministro de Estado de la República lo sabe. ¡Y cuántos zarzales hirientes he encontrado en el camino!”.

Espina sobrevive, pero lo hace encerrado en prisión hasta el final de la contienda. En junio de 1940 es absuelto en un consejo de guerra, pero vuelve a ser juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que le impone una nueva condena. Una vez cumplida, se exilia en México y no regresa a España hasta 1960 (muere en Madrid, en 1972). Aunque solo conocemos este caso por haberse conservado las cartas, es muy probable que mediara en otros, pues una de las responsabilidades que asume, desde su llegada a París, es la de ayudar a compañeros de gremio que viven situaciones difíciles durante la guerra, independientemente de que formen parte de uno u otro bando. En este sentido, también pudo interceder en favor del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas, quien, en su intento de huida clandestina a Francia, desde Madrid, es detenido en Barcelona el 29 de noviembre de 1936. Allí permanece retenido, en el barco-prisión Uruguay, fondeado en el puerto de la ciudad condal, hasta su liberación el 24 de enero de 1939. Pese a que la mediación azoriniana no da sus frutos, por motivos que se desconocen, parece que, puesto en libertad, Sánchez Mazas tiene el detalle de agradecérselo personalmente.

En enero de 1938, como parte de la reorganización del nuevo Estado franquista, se crea –todavía dentro del organigrama del Ministerio del Interior– el Servicio Nacional de Propaganda, cuya función es ejercer la censura sobre todos los medios de comunicación, con la excepción de la prensa, que depende de un organismo específico. A finales de año una nueva remodelación del primer Gobierno de Franco, instalado en Burgos, trae consigo la creación del Ministerio de la Gobernación, que incluye, como novedad, una serie de subsecretarías, una de las cuales es la de Prensa y Propaganda, en cuyo poder recaen, ahora, las dos estructuras anteriores: la estatal y la del partido. De hecho, dicha fusión se ha realizado en febrero, cuando Serrano Suñer –que en diciembre deja de ser ministro de Interior para serlo de Gobernación– pasa a desempeñar el cargo de delegado nacional de Prensa y Propaganda. Desde ese momento encarga a la élite intelectual de Falange todas las tareas relacionadas con la prensa y la propaganda con el fin de “reconducir la tarea de adoctrinamiento ideológico, según pautas de ortodoxia falangista”. Así, la Jefatura Nacional de Prensa recae en el diplomático José Antonio Giménez-Arnau, mientras que la de Propaganda es asumida por el joven escritor Dionisio Ridruejo. Este, a su vez, nombra a otros falangistas para los cargos que dependen de él: el filólogo Antonio Tovar, como jefe de la Sección de Radiodifusión; el profesor Pedro Laín Entralgo, como encargado de la Sección de Ediciones y Publicaciones, y el jurista Juan Beneyto Pérez, como responsable de la Censura de libros.

El 9 de marzo de 1938 se aprueba el Fuero del Trabajo, una de las llamadas “Leyes fundamentales del Reyno”, inspirada en la ideología falangista en materia laboral y concebida siguiendo el modelo de la fascista Carta del Lavoro, aprobada por Mussolini en 1927. El 22 de abril se hace lo propio con la Ley de Prensa, redactada por Giménez-Arnau con la finalidad de convertir a la prensa en un instrumento más del Estado, pues en su articulado se establecía “una férrea censura y se procedía a la fiscalización de la actividad de la prensa a través de consignas y sanciones. Se regulaba el número y la extensión de las publicaciones. Se intervenía en la designación de los directores de los medios y se reglamentaba estrictamente la profesión”. Entre 1938 y 1941, Serrano Suñer es el encargado de controlar todo el flujo de información a través de la estructura creada en su ministerio. Aunque la ley, que consta de un prólogo y de veintitrés artículos, establece la censura con carácter transitorio, “consciente el autor de que la nación atravesaba un momento especial”, lo cierto es que se convierte en la orden legal que regula el ejercicio del periodismo en España nada menos que hasta el año 1966.

Casi dos años después de haberse instalado en París, los Martínez Ruiz obtienen su carte d’identité como residentes en Francia. Hasta ese momento han permanecido en la ciudad indocumentados. Angustiado por la posible visita a su casa de algún gendarme (ya le ha sucedido en alguna ocasión), el 17 de agosto envía una carta a Marañón para pedirle su mediación con el ministro del Interior, Albert Serraut, con quien ya se ha entrevistado un año antes en su domicilio particular, en el número 35 de la avenue Victor Hugo: “No tengo documentación de extranjero. Dejé pasar inadvertidamente el plazo para sacar la carta de identidad, y luego, caducado el pasaporte, ya no pude hacerlo, las medidas que se van a tomar con los extranjeros son muy rigurosas. Y yo puedo verme en apretado trance”. Marañón, de veraneo en el sur de Francia, acude a París y le concierta una cita con Serraut, en su despacho del ministerio, a la que acude con el periodista Miguel Pérez Ferrero para que le sirva como traductor del francés. La gestión da sus frutos y logra la tarjeta de residencia no solamente para él y para Julia, sino también para su cuñada y su sobrino: “Los papeles suyos y de su familia le fueron entregados a Azorín sin que hubiésemos salido del despacho del ministro. Mientras llegaban, este hizo al maestro, llamándole así, los máximos elogios a su literatura, sin dejar de repetir lo honrado que se consideraba por su visita”.

Del contenido de la misiva enviada a Marañón se infiere que el matrimonio quiere obtener el permiso porque su intención es seguir viviendo en París, pero sin la intranquilidad de no tener los papeles en regla. No obstante, es muy probable que también hiciese alguna gestión con altos mandos del Gobierno franquista en aras de obtener un salvoconducto que les permitiera volver a casa. Solo así se explica que, en su archivo personal, custodiado en su Casa-Museo, se conserve una especie de permiso (con el número 5172), con fecha del 28 de octubre de 1938, firmado por el Estado Mayor del Ejército del Norte. Dicho documento le autoriza a regresar a Burgos, desde Francia, cruzando por la frontera navarra, bajo el control militar de los sublevados. Aunque no se sabe quién pudo dar la orden para que se expidiese esa especie de pasaporte, Serrano Suñer cuenta en sus memorias que, por esas mismas fechas, trata de convencer –sin éxito– a Franco de las ventajas que ofrece el regreso de algunos intelectuales exiliados, entre ellos Marañón, Ortega o el propio Azorín. Lo intenta “haciéndole notar que, independientemente de otras consideraciones de tipo humano y de justicia, ello tendría un significado político favorable para el Régimen ante el mundo”. Pese a haber obtenido ese salvoconducto, decide –ignoro el motivo– no regresar a España en octubre de 1938, cuando, por primera vez desde el inicio de la guerra, tiene la posibilidad real de hacerlo.

La expansión de la Alemania de Adolf Hitler hace crecer la incertidumbre en Europa. En Francia, el Gobierno de Édouard Daladier decreta la movilización general del Ejército. París se pone en situación de alerta y ordena la evacuación de la Cité Universitaire, en el norte de la ciudad. Allí se encuentra el Colegio de España en el que reside, desde el inicio de su exilio, Pío Baroja. El 28 de septiembre, acude en su ayuda y lo lleva a su casa. Mientras Baroja hace las maletas, con el poco equipaje que le queda, le explica que, ante la situación que se avecina, Enrique Loncán, secretario de la Embajada de Argentina en París, ha tomado la iniciativa de organizar la evacuación a su país de los intelectuales españoles que aún viven allí (Marañón, Menéndez Pidal o ellos mismos), en el caso de que finalmente estalle la guerra mundial.

Por suerte, la firma de la Paz de Múnich la noche del 30 de septiembre hace que el plan de evacuación no se ejecute y que, al menos aparentemente, la situación se estabilice, lo que permite al escritor vasco y a otros huéspedes volver a su residencia habitual en la Ciudad Universitaria. Una vez reinstalados, los destinados a componer esa misión de evacuados, con él a la cabeza, tienen el detalle de celebrar, en señal de gratitud y reconocimiento a Loncán, un almuerzo en el café Voltaire de la plaza del Odeón al que, además de los exiliados (Gregorio Marañón, Pío Baroja, Ramón Teófilo Hernando, Xavier Zubiri y Sebastián Miranda), también acuden los delegados de los grandes periódicos de Buenos Aires en París, Fernando Ortiz Echagüe (La Nación) y Ricardo Sáenz Hayes (La Prensa), el secretario del Instituto de Estudios Hispánicos de la Sorbona, Aurelio Viñas, y periodistas como el argentino Arturo Méndez Calzada (redactor jefe de La Nación) o los españoles Emilio Herrero y Miguel Pérez Ferrero, quien deja constancia de la magnitud del evento al admitir que “desde hacía mucho tiempo, probablemente, no habían celebrado tantos españoles notorios una comida juntos”.

Pese al desasosiego que flota en el ambiente, durante el otoño de 1938 tiene un par de alegrías. La primera es la publicación, en el mes de octubre, de Trasuntos de España (páginas electas) (España Calpe Argentina): una antología de textos, elegidos de entre los capítulos que conforman Los pueblos y Castilla, que, ante la imposibilidad de ser publicada en España, es editada en Buenos Aires, dentro de la colección “Austral”, por la sede que la editorial Espasa Calpe tiene en Argentina. La segunda le llega cuando el dramaturgo francés Gaston Baty le invita a asistir al ensayo general de Dulcinea, una obra de teatro de tema quijotesco que tiene previsto estrenar en el Teatro Montparnasse, como así sucede el 29 de noviembre. Aunque en varios pasajes de sus memorias cuenta que, durante todo su exilio en París, jamás asiste a ninguna representación de teatro (ya he dicho que su vida parisina es exclusivamente diurna, porque nunca sale de casa por la noche), sí acude a ese ensayo e incluso se permite hacerle alguna observación al autor. En agradecimiento, Baty tiene el detalle de incluir un pasaje de La ruta de Don Quijote en el programa de mano del estreno.

A principios de 1939 percibe que el final de la guerra entre españoles se acerca y que, salvo giro inesperado, Franco va a alzarse con la victoria. Por ello, el 14 de enero envía una carta al Generalísimo en la que le propone que acepte un canje entre prisioneros de los dos bandos. Le explica que el Gobierno de la República está dispuesto a facilitar la salida a Francia de su colega y compañero en la Academia Ricardo León, refugiado con su familia en la Embajada de Cuba en Madrid, siempre y cuando el adversario se comprometa a hacer lo propio con el ya anciano doctor Enrique Diego-Madrazo, retenido en Santander por las tropas franquistas, en su condición de presidente del Bloque Republicano-Socialista en Cantabria.

Ese mismo día remite otra misiva a Marañón en la que le informa de que, como presidente del PEN Club español, ha enviado algunas cartas a Franco para expresarle su preocupación por la situación en la que quedarán los escritores exiliados. También le pide que se implique en las tareas para la liberación de presos del bando nacional y le anuncia que, llegado el momento de la reconciliación, cuenta con él para desempeñar un papel principal en las negociaciones: “Va llegando el momento de que usted ha de desempeñar en nuestra patria y ante el mundo papel histórico. […] Ha de procurar usted la reincorporación a España de la intelectualidad extrañada, sin reparar en tendencias, ha de trabajar usted porque se haga con los intelectuales lo contrario de lo que el duque de Lerma hizo, para desgracia de España, con los moriscos”.

Días después da un paso más allá y envía un memorial a Franco en el que le propone la celebración, en París, de una asamblea consultiva de intelectuales y científicos, procedentes tanto de la España nacional como de la republicana exiliada en Francia. Su argumento es que la nueva España que salga del conflicto no puede estar completa sin la “reintegración a la patria de la intelectualidad ausente”. Dicha conferencia, para cuya presidencia propone –sin habérselo consultado– a Marañón, hombre ecuánime y “de prestigio universal”, respetado por todos, debe servir para legitimar al nuevo régimen en el contexto internacional: “¿Qué mayor y más esplendorosa sanción podría darse para la España nueva, sanción a la vista del mundo, que ese retorno de los intelectuales españoles a sus hogares nativos?”.

Enterado de la iniciativa, Marañón no da crédito, pero disculpa la “ligereza” a su amigo y no le reprocha haber empleado su nombre sin su autorización, porque siente afecto por él y es buen “conocedor del alma humana”. Lo que no sabe el doctor es que las misivas enviadas por Azorín al Generalísimo no solo las lee este, sino que también pasan por el filtro de Serrano Suñer, que escribe a Marañón (quien le había ayudado a salir del Madrid republicano cuando quedó retenido en la Clínica España y luego se refugió en la Embajada de Argentina) para advertirle de que tenga cuidado con lo que hace su amigo.

Aunque Gómez-Santos fecha la carta el 7 de noviembre de 1939, “Año de la Victoria”, o hay un error en la transcripción de la fecha o pasa mucho tiempo entre el momento de su redacción y el de su envío, pues no tiene ningún sentido que Serrano Suñer explique a su interlocutor que Azorín quiere organizar una asamblea en París, en noviembre de 1939, cuando la guerra ya ha terminado y el escritor hace tres meses que ha regresado a España. Por el contenido de la advertencia –por no llamarla amenaza– que el cuñado de Franco traslada a Marañón, lo más probable es que la epístola fuese escrita pocos días después de que llegase a Burgos el comprometedor memorial enviado por Azorín desde París:

“Mi querido amigo: llegan con frecuencia al Generalísimo cartas de Azorín. Junto a consideraciones que yo comparto, hay puntos de vista y afirmaciones inaceptables. Habla en su última de una extraña Asamblea y da el nombre de usted para presidirla. La singularidad de su caso no resulta favorecida con esta complicación con gentes que se encuentran en otros, por fortuna para usted, bien distintos. Creo sabrá usted de qué manera yo le hago la justicia que usted merece, y el Generalísimo también. Creo interesa que usted se desentienda un poco de los otros, donde hay gentes que no pasan por un sincero arrepentimiento de sus errores políticos”.

En primavera se editan en Buenos Aires dos antologías con algunos de los cuentos o breves ensayos que ha publicado en La Prensa durante su exilio. La más importante de ellas, aparecida dentro de la colección “Austral” y dedicada a los directores del diario porteño en el que aparecieron los textos, Ezequiel P. Paz y Alberto Gainza Paz, es Españoles en París (Espasa Calpe Argentina), en cuyo prólogo explica cómo fue el viaje desde Madrid hasta París y cuáles fueron sus angustiosas primeras impresiones, una vez instalado en la capital francesa. La mayoría de los relatos que conforman el volumen, inequívocamente autobiográficos, están protagonizados por individuos exiliados que viven en París y expresan la dolorosa nostalgia que les provoca estar lejos de su patria, desangrada en una guerra entre españoles. La tristeza del drama que viven dichos personajes contrasta con la belleza con la que el escritor describe sus tragedias íntimas, creando, así, toda una ‘estética del destierro’”.

Así se aprecia, por ejemplo, en el cuento ‘La capilla desierta’, donde habla por boca de un personaje de ficción para expresar el sentimiento de orfandad y desamparo que le genera esa dislocación de su personalidad entre el hombre que está en un lugar, pero quiere estar en otro: “Estoy perdido en París. Perdido en todos los conceptos. No sé por dónde me ando. Como en el soneto de Góngora, doy pasos sin tino. El laberinto de los autobuses me parece inextricable, y no sé por dónde me ando porque mi espíritu está ausente de París. Me encuentro materialmente en París; pero mi espíritu está en Madrid”. La segunda de ellas, En torno a José Hernández (Editorial Sudamericana), dedicada –de nuevo– a Ezequiel P. Paz, es un breve volumen en el que agrupa artículos que insertó en La Prensa analizando la obra narrativa –aunque escrita en verso– del poeta José Hernández El gaucho Martín Fierro (1872), considerada la gran epopeya nacional sobre la identidad del pueblo argentino.

Tras casi mil días de conflicto y alrededor de 600.000 víctimas mortales, el 1 de abril de 1939 la radio emite el último parte oficial desde el cuartel general de Franco, poniendo fin, así, a la después llamada Guerra Civil española: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, nuestras tropas victoriosas han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. Sabedor de la noticia, le asaltan las dudas. No sabe si es el momento de regresar al hogar o si, por el contrario, lo más prudente es permanecer en el exilio a la espera de que se sucedan los acontecimientos y estos terminen conformando el contexto idóneo. Después de un par de meses valorando los pros y los contras, finalmente se decide e inicia los trámites burocráticos necesarios.

El 6 de julio obtiene el Certificado de Nacionalidad, firmado por el cónsul general de España en París, Bernardo Rolland. Es el requisito previo e indispensable para la concesión del pasaporte, que le es expedido ese mismo día. Según su propio testimonio, es el 23 de agosto cuando, merced a ese permiso, el matrimonio Martínez Ruiz pone fin a sus casi tres años de destierro: “Salimos de París el veintitrés de agosto de mil novecientos treinta y nueve, por la noche; llegamos a Hendaya, en el hotel Imaz, y al otro pasamos el Bidasoa y entramos, con honda emoción, en España”. Dos días después, el 25, acude a la Jefatura de los Servicios de Fronteras del Norte de España, donde se le expide un nuevo salvoconducto que le autoriza a cruzar la frontera por Irún para ir a Madrid, pasando por Burgos.

De vuelta en la capital, se plantea nuevos interrogantes: ¿Cómo será el recibimiento que le espera? ¿Cuál es el peaje que va a tener que pagar por su apoyo a la República? ¿Qué condiciones le va a exigir el nuevo régimen, salido de la guerra, para poder desarrollar su trabajo como escritor? ¿Le van a permitir seguir colaborando –y cobrando– en la prensa extranjera? Pronto obtiene la respuesta a esas preguntas, pero, antes de que cicatrice la herida abierta, se impone hacer un balance de lo que ha sido el exilio, para él y para Julia. A pesar de que, desde el mismo día de octubre de 1936 en que abandona España, en su cabeza se impone la idea de poder regresar a casa, una vez retornado, París se convierte en una referencia constante en las páginas autobiográficas de su obra. No en una experiencia traumática, que desee borrar de su memoria, sino en una evocación agridulce: la de una ciudad a la que llegó de forma involuntaria pero en la que pasó el que quizá fue, desde el punto de vista de su introspección personal, el período más intenso de su vida. Como expresa a través de uno de los personajes protagonistas de Españoles en París, el impacto que provocan la guerra y el exilio en su vida es de tal magnitud que su existencia queda partida en tres: “En mí hay tres hombres. He tenido tres vidas. No sé cuál de estos tres hombres es el verdadero. No sé cuál de estas tres vidas es la auténtica. No voy a molestarle a usted más que un minuto. Los tres hombres y las tres vidas de que le hablo corresponden a tres grandes períodos. Antes de la catástrofe, durante la catástrofe y después de la catástrofe”.

En alguno de los relatos incluido en otros dos libros –Pensando en España (1940) y Sintiendo a España (1942)– escritos en París, aborda temas sobre los que reflexiona durante sus años de exilio. En el primero de ellos da fe de un hallazgo, en el que insiste a menudo: ha tenido que salir del país para, desde fuera, poder observarlo mejor y entender, por primera vez, qué sentimientos le genera. A través de uno de los personajes, argumenta que, pese a haber dedicado su vida a intentar comprenderlo, solo ha sido entonces cuando lo ha logrado: “En París, al cabo de tres años de constante París, he acabado de ver yo a España –dice el otro caballero–. He procurado estudiar a España en la Historia, en los clásicos, en los paisajes, en los hombres. Pero solo cuando he estado fuera de España he sentido con toda intensidad a España”. En el segundo hace una preciosa reflexión sobre otro asunto que le ocupa y preocupa durante toda su vida de escritor, pero en el que repara, añadiendo los matices propios del caso, mientras transcurre su destierro. Me refiero a la extraordinaria dificultad que implica ejercer el oficio de escribir en un contexto en el que la obligación de cubrir necesidades más perentorias impide al escritor alcanzar ese mínimo nivel de concentración que exige su trabajo:

“El lector que no haya vivido en peligro unos días, unos meses o unos años, no podrá imaginar fácilmente cuál es el estado de la sensibilidad en este tiempo. La vida se hace más sutil. No pensamos en nada ajeno a la situación en la que nos hallamos. Ni podemos leer, ni podríamos escribir. Al menos no podríamos escribir sin hacer un esfuerzo penoso y sin que alguien nos dé una inyección de esperanza. El tiempo se transforma. Es más tenue el tiempo. En estas situaciones, un pormenor que antes no tenía importancia, la tiene considerable”.

Al llegar a Madrid, el matrimonio se instala en su domicilio –al que, ya antes de la guerra, se ha mudado desde la paralela calle de los Madrazo– del número 21 de la calle Zorrilla, detrás del edificio neoclásico del Palacio del Congreso. Cuando lo visita en 1953 para hacerle una entrevista, César González-Ruano la describe como una casa señorial y un poco aburrida, a tono con el lugar que ocupa en la ciudad (al lado del Parlamento) y con el carácter, no especialmente alegre, de su inquilino: “es toda ella como una casa parlamentaria, una casa alfonsina, tranquila, señora, un poco sosa, intencionadamente sosa y dormida en un espejo”. Al llegar, el propietario le saluda, como hace con el resto de sus visitantes, en una especie de recibidor aséptico, como de consulta médica, donde suelen terminar las visitas: “Es una salita sin el menor carácter, con un sofá y unos sillones de esos que tenían los fotógrafos medianos en sus estudios de primeros de siglo. Cuando el visitante tiene curiosidad por el ambiente de un visitado, a quien además admira, una habitación así oprime el alma. Ni un libro, ni un cuadro, ni un detalle en el que distraer la vista”. Por suerte para el admirador, logra pasar de esa habitación y consigue ver los salones, donde cuelga el famoso retrato del escritor pintado por Ignacio Zuloaga durante el exilio y regalado a su protagonista en 1941. Sin embargo, lo que más llama su atención es el despacho, al que dedica unas emocionadas palabras: “¡Qué maravilla esta pieza donde la intimidad se corta en el aire débilmente iluminado! Aquí está la butaca predilecta del maestro, la mesa-camilla sobre la que lee, sin anteojos por cierto; la maquinita de escribir a la que ha arrancado durante tantos años la canción de su prosa diaria, sus pensamientos y sus sentimientos, la disciplina de su inspiración hecha costumbre”.

Allí pasa toda la posguerra, en un exilio interior condicionado por las exigencias que impone el régimen, especialmente a los liberales que, como él, defendieron a la República y huyeron al exilio cuando tuvieron que posicionarse a favor de buenos o malos. Aunque el aparato de prensa del franquismo prohíbe la colaboración de los escritores con medios extranjeros, se le permite seguir publicando en La Prensa siempre y cuando respete las consignas del régimen y describa, con benevolencia, las condiciones de vida en la España salida de la guerra. Se le pide una adhesión total a los principios rectores del nuevo Estado, además de una labor de propaganda y adoctrinamiento, pues se le considera un superviviente –el único, junto con Baroja, de los grandes nombres del 98– para las nuevas generaciones de escritores falangistas, a los que debe enseñar los valores del credo nacionalcatólico, predicando con su ejemplo. En definitiva, que abdique de su talante de liberal burgués para convertirse en un intelectual orgánico, al servicio del poder establecido, con esa responsabilidad añadida de ejercer como modelo de lo que debe ser un viejo maestro, espejo en el que puedan mirarse los más jóvenes.

Como ya ha hecho con el sistema canovista de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera o la República, pronto se habitúa al nuevo statu quo, aunque, como sucede con esos otros regímenes, “que se adapte no quiere decir, ni mucho menos, que los acepte, y ahí radica uno de los misterios por los que un escritor puede vivir tranquilamente en una situación a pesar de estar en contra de ella”. El hecho de tener poco margen de maniobra no le libra, sin embargo, de las críticas por parte de quienes le acusan de ser un cobarde: de haber acatado, sin protesta, ese papel de comparsa al que ha quedado reducido.

Uno de los que más crítico se muestra con él es el escritor Ramón J. Sender, quien admite que le inspira pena por la situación en la que se encuentra, aunque le acusa de haber exhibido, una vez más, su proverbial falta de valentía. Según él, Azorín es un narcisista, sin maldad, que presume de independencia pero que, por el contrario, ha demostrado ser, a lo largo de su vida, un conformista y un chaquetero, vendido al poder. La última prueba de ello es su connivencia –“silencio escandaloso”– con el franquismo y el hecho de que, ya al final de su vida, aceptara –como el escritor gubernamental que era– los reconocimientos públicos con los que la dictadura le distinguió:

“No gustaba Azorín de la verdad. Falso en la crítica literaria y oportunista en la política […]. Él ama la sociedad. Una sociedad que no conoce ni frecuenta. Está Azorín de acuerdo con todas aquellas cosas que han alcanzado alguna aceptación oficial en el presente o el pasado. […] Azorín era ocasionalmente cursi por cobardía moral. Es estéril también por miedo a los riesgos de la fecundidad. Y ocasionalmente Azorín defiende su derecho a la esterilidad. Para él no ha habido ningún hecho político desde la liquidación de la constitución civil por Primo de Rivera en 1923. Tampoco ha habido guerra. Naturalmente, el millón de muertos caídos en su sangre le perturban con su silencio escandaloso. Los suprime de su memoria levantina. Nada de violencia. Ni la eucaristía ni la horca. Viendo lo que Azorín obtiene con tantos cuidados, precauciones y cobardías uno piensa que realmente no valía la pena una vida tan cautelosa. […] Seguía Azorín viviendo en sus ochenta y siete años sin haber sabido nunca lo que era una experiencia dramática. ¿Neutral? No. Recientemente le pusieron dos condecoraciones en el pecho. En su pobre pecho casi vacío ya, donde un corazón débil se agitaba como un pájaro asustado”.

Los reproches al personaje público no son los únicos que se vierten sobre este Azorín de la posguerra. También la persona, el individuo, se ve superado por las circunstancias y parece no estar a la altura de lo que se espera de él. Eso opinó su sobrino, el actor Luis Ciges, sobre el trato que los Martínez Ruiz tuvieron para con él y con sus hermanos: los hijos de Consuelo y del escritor Manuel Ciges Aparicio, fusilado por el bando sublevado al principio de la guerra, cuando era gobernador civil de Ávila. Al parecer, la familia pidió amparo a Azorín y a Julia para que ayudaran a sus sobrinos y evitaran su ingreso en un internado franquista, pero el matrimonio se negó. Aunque es probable que fuese Julia, hija de un militar y mujer de ideas muy conservadoras, la que más reticente se mostrara, lo cierto es que tanto ella como su marido se desentendieron de sus familiares. En su biografía del escritor, Valverde dice que este recibió y amparó, en París, a los hijos de Ciges Aparicio, pero se confunde de sobrinos, pues quien acompaña en el exilio al matrimonio es Julio Rajal, hijo no de una hermana de Azorín, sino de su mujer, Julia Guinda. Eso explica que en 1941 el citado Luis Ciges se tenga que marchar a combatir con los nazis en la Unión Soviética, “como un mercenario”, después de que le aseguraran que en la España de Franco “nunca tendría trabajo” y que, “si quería que mi madre tuviera algo que comer me tenía que ir a la División Azul”.

A finales de noviembre de 1939 publica su primer artículo en ABC después del retorno. Se titula ‘Elegía a José Antonio’ y es un intento de ganarse el favor del régimen. No lo consigue. De hecho, el falangista y ultracatólico Gabriel Arias-Salgado, gobernador civil de Salamanca y vicesecretario de Falange, presiona a los organismos censores para que le prohíban publicar en la prensa española, acusándole de ser un “tránsfuga”. Durante más de un año, hasta febrero de 1941, su firma desaparece de los periódicos nacionales. En sus memorias cuenta Serrano Suñer cómo se enfrenta a Arias-Salgado y consigue, finalmente, que se le permita volver a colaborar en los medios.

El 4 de febrero publica su primer artículo en Arriba: órgano de FET y de la JONS, el periódico fundado en 1935 como semanario por José Antonio Primo de Rivera, cuando sustituye a Fe como medio de expresión de Falange Española. En Arriba, que desde su reaparición en marzo de 1939 (había sido incautado por la República en 1936) forma parte de la prensa del Movimiento Nacional, publica una docena de artículos a lo largo de ese año, hasta que, a finales de 1941, regresa al ABC, cuya colaboración comparte con la que mantiene en La Prensa. A petición de su director, Dionisio Ridruejo, publica un par de ensayos en la revista Escorial, editada por la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda.

Especialmente fructífero es su contacto con el llamado “grupo de Burgos”, integrado por Ridruejo, Tovar y Laín Entralgo, entre otros. También con el grupo de catalanes –el novelista Ignacio Agustí, el periodista Juan Antonio Masoliver y el editor Josep Vergés, entre otros– que fundan Destino y que, a su vez, mantienen una conexión con sus colegas de Burgos. De hecho, es Vergés quien, tras adquirirlo, propone a Azorín que inicie su colaboración en el semanario fundado en 1937 por Xavier de Salas y José María Fontana i Tarrats, como órgano de expresión de la intelectualidad catalana refugiada en la zona sublevada durante la guerra. Allí publica ensayos de forma irregular pero sostenida durante varios años, hasta 1947. También en 1942 empieza a firmar textos en el semanario falangista El Español, fundado ese mismo año por el director general de Prensa Juan Aparicio. Sin embargo, se trata de colaboraciones puntuales, pues, al igual que ha sucedido durante los años del exilio en París, son sus artículos semanales en La Prensa los que se convierten, durante estos primeros años de la posguerra, en su primera y más importante fuente de ingresos.

La escritura es, como siempre en él, una vía de escape para una vida monótona e insípida en el Madrid gris de la posguerra. Recluido en su despacho de la calle Zorrilla, el 3 de enero de 1940 dirige una carta a Marañón en la que describe cómo es su vida diaria en aquel ambiente. Llama la atención, como apunta Sender en su crítica, su silencio absoluto con respecto a la guerra y sus consecuencias. Si no fuese por la fecha, nadie diría que son palabras escritas apenas unos meses después de finalizada la contienda:

“Pocas novedades puedo relatarte. No ocurre ninguna. La vida en Madrid es completamente normal. Y además yo, que he sido siempre propenso a la soledad, puedo dar lecciones de observancia de su regla al más silencioso cartujano. No veo a nadie, ni nadie me visita. Leo bastante y despacho mis trabajos literarios para América con toda tranquilidad. Lo que leo ahora, sea lo que sea, tiene para mí, en tal retraimiento, una intensidad y un sabor que no tenía antes”.

Recupera su costumbre de acudir a las librerías de lance madrileñas y asiste, de vez en cuando, a las veladas organizadas por el grupo de Escorial. Su vida social, ya de por sí limitada, se convierte ahora en testimonial, pues pasa la mayor parte del día en casa, leyendo o escribiendo. Como señala Julián Marías, el Azorín que vuelve del exilio se siente desubicado, “en un mundo roto, ajeno, en discontinuidad con el que había sido suyo”. Ante la imposibilidad de escapar, no tiene más remedio que reajustar su forma de vivir a esa nueva realidad, “situándose en esa manera de estar fuera –fuera de la vida activa, de la vida histórica– que es la vejez; desde ella volvió a vivir, a crear, por largos años, desde un esencial retiro, retirado de sí mismo, a sus recuerdos, a la memoria de sus proyectos”.

Durante los primeros años de la década de los cuarenta es cuando se produce su mayor acercamiento a los intelectuales de Falange. Acontece, entonces, una especie de simbiosis. Los jóvenes del grupo de Burgos pretenden atraerlo y ganárselo para su causa: le consideran un maestro y estiman que tanto él como Baroja (también Machado, antes de morir en el exilio) aún no han dicho su última palabra. Él pretende vivir tranquilo y que le dejen escribir, pero se deja querer, porque es consciente de que, si quiere seguir publicando artículos en la prensa y libros en las editoriales, no tiene más remedio que transigir. En esta primera posguerra se pone en marcha, por parte de la intelectualidad falangista, un intento de apropiación ideológica de la historia de la cultura española (incluida, por supuesto, la Generación del 98) con el inequívoco objetivo de establecer una “continuidad cultural hacia atrás capaz de conectar el pasado más inmediato con los siglos áureos de la tradición imperial”.

Azorín es una pieza codiciada, por lo que su nombre y su obra representan, aunque ofrece, también, una dificultad: los giros ideológicos que ha dado a lo largo de su vida hacen de él un escritor poliédrico, difícil de reducir a una única categoría. ¿Cómo se puede filtrar, para reinterpretarla, la extensa y heterogénea producción azoriniana? La respuesta es obvia: ponderando lo que interesa y silenciando lo que no, para hacerla encajar en el molde. Esa es la tarea de corta y pega, de cosmética y maquillaje, que asume el grupo de Burgos con la aquiescencia del interesado:

“se corrió un tupido velo sobre sus escritos de juventud, sobre su actuación política, sobre su actividad crítica, sobre su lucha intelectual en favor de la modernización de España, sobre su modernidad, etc., y se sentaron las bases, en cambio, para poder levantar la imagen del escritor puro, del estilista por antonomasia, preocupado por la perfección de la página, por el fluir temporal y por la evocación de España, índice todo ello, a la postre, de un patriotismo rancio, pero muy eficaz, sobre todo a la hora de mostrar su aval al nuevo régimen”.

En una de sus visitas a la redacción de Escorial en la calle Alfonso XII, junto al Retiro, el poeta Luis Rosales (subdirector de la publicación) le presenta al director, Dionisio Ridruejo, quien se confiesa fervoroso lector y admirador de su obra. Ridruejo forma parte de lo que él mismo denomina los intelectuales “comprensivos”, en oposición a los “excluyentes”. Los primeros, procedentes de Falange, son los que, terminada la guerra, se organizan en torno a Escorial. Además de los citados, figuran en ese grupo Pedro Laín Entralgo, Antonio Tovar, Eugenio Montes, Luis Felipe Vivanco o Gonzalo Torrente Ballester. Se diferencian de los “excluyentes» en que, mientras que estos pretenden hacer tabla rasa con el pasado, vetando la participación en las empresas culturales del nuevo Estado a quienes no forman parte de su generación o no apoyaron el golpe de Franco, ellos son más aperturistas. Su propósito es aunar esfuerzos e integrar en la aventura de Escorial a intelectuales liberales como Ortega y Gasset, Marañón, Pérez de Ayala, Menéndez Pidal o el propio Azorín, por citar a algunos de los que sí aceptan colaborar con la publicación. Con ello, piensan, la legitimidad del régimen no solo no se verá mermada, sino que, al contrario, saldrá reforzada.

El propio Ridruejo ha defendido aquella operación de rescate a través de la cual la revista que él dirigía quiso recuperar “todo valor genuino anterior”, incluidos aquellos a los que, al decir de los “excluyentes”, no se los consideraba integrables por haber fallecido, haber apoyado a la República o haber huido al exilio:

“Unos centenares de científicos, pensadores, médicos, técnicos, arquitectos, artistas, escritores, amenazados de prescripción, saben bien quién hizo posible su reintegración a la vida de trabajo y muchas veces a la vida académica. Y quien hizo posible que el nombre y la obra de muchos maestros, incluso los ausentes o muertos, de las generaciones anteriores no les fueran hurtados a los que entonces nacían a la vida intelectual”.

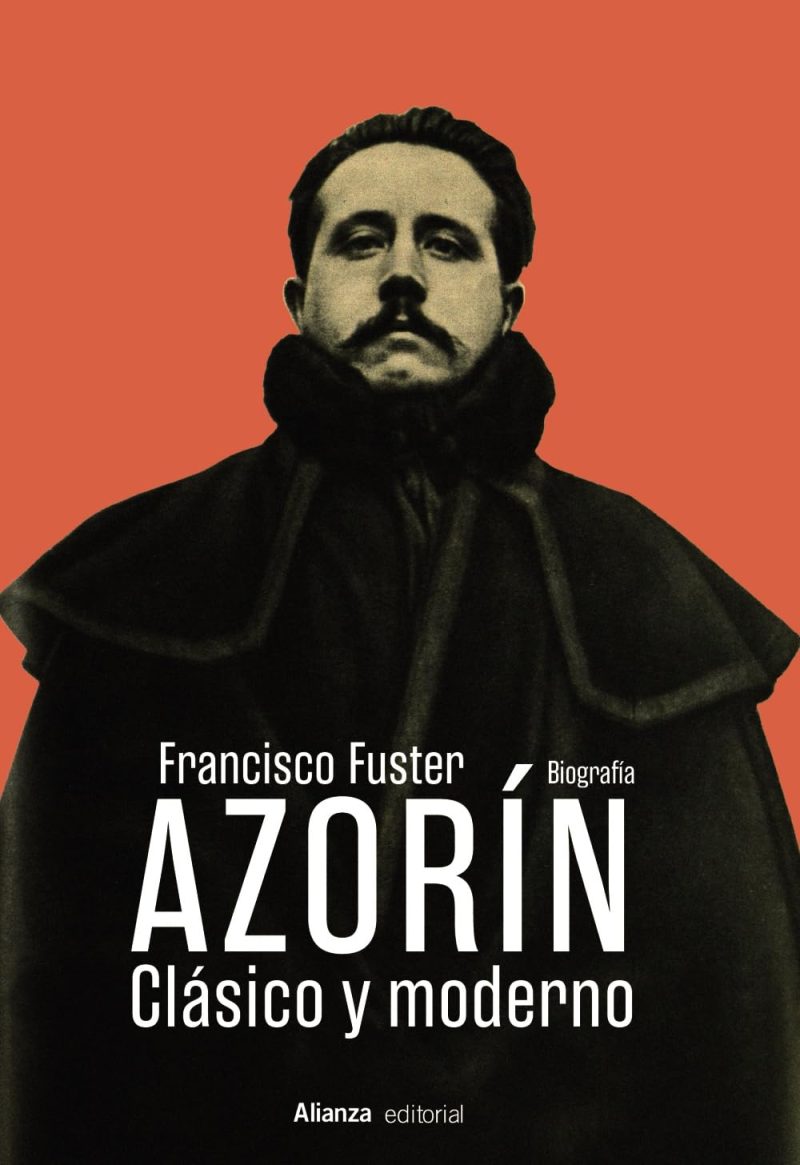

Este fragmento corresponde al libro del mismo título que ha publicado Alianza Editorial.