Dos profesores universitarios españoles, uno que trabaja en España, el otro en una universidad americana, se encuentran después de tiempo en un congreso de filología o literatura española.

—Joder, mira esta noticia. ¿Otra reunión sobre la crisis de las humanidades? Y en la capital de Estados Unidos, vaya. A propósito, es la primera vez que me entero de la existencia de esa Alianza Nacional de Humanidades que pretende “proteger el futuro de nuestras disciplinas”.

—Y otra vez la crisis. Si llevamos décadas en lo mismo. ¿Te acuerdas de What’s Happened to the Humanities, de hace más de quince años, donde el editor decía que los “cambios tectónicos que se han producido en la educación superior no han beneficiado precisamente el terreno de las artes en general y menos las humanidades” (5)? ¿O de ese famoso libro de treinta años antes, The Crisis in the Humanities, que dio tanto que hablar en 1964?

—Ya. El ensayo de Louis Menand en What’s Happened no está mal, por cierto: lo que dice sobre la pérdida de autoridad de la disciplina de los estudios literarios sigue siendo válido. Pero puestos a pensar, la idea de que las humanidades estén en crisis es mucho más antigua. ¿No has leído las alarmas que hacían sonar nuestros predecesores en los años 40 del siglo pasado? Como dice Wayne Bivens-Tatum, a estas alturas la crisis parece ya nuestro modo de ser natural: “ha habido una sensación de crisis en las humanidades” dice, “casi desde hace tanto tiempo como existen departamentos de humanidades”. Geoffrey Harpham decía algo similar en 2005, en un número temático de New Literary History dedicado a la crisis. Razón no les falta.

—Bueno, claro, pero por otro lado la verdad es que hoy, objetivamente, la cosa está peor que nunca, ¿no crees? Mira las supresiones de departamentos universitarios enteros, el cese de las subvenciones a lo humanístico en todo el mundo occidental con la excusa de la crisis económica, las últimas propuestas de los poderes políticos… ¿Te has enterado de que el gobernador de Florida, en Estados Unidos, ha propuesto bajar la matrícula para carreras “relevantes” como la ingeniería y subirla para las “irrelevantes”, es decir, las humanísticas? Te cito del New York Times: “El mensaje no puede ser más claro: queremos ingenieros, científicos, especialistas en salud y expertos en tecnología. No nos interesan tanto los historiadores, filósofos, antropólogos y filólogos en lengua inglesa”. Me parece que este nivel de desprecio de parte de la política es nuevo.

—De acuerdo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. La pregunta que se nos plantea es ésta: ¿Cuánto valen las humanidades? Y no es casual que, a estas alturas, no nos quede otra opción que interpretarla casi exclusivamente en términos económicos, como un regateo en el Rastro. Cosa que, me parece, refleja dos realidades. Primero, que en esta fase del capitalismo tardío ya no hay ninguna faceta de la vida social que quede a salvo de la lógica del mercado, de la idea de que no hay nada que no se pueda traducir a un valor monetario. Pero la segunda realidad es que la práctica, el estudio y la enseñanza profesionales de la literatura y las artes cuestan, sobre todo en nuestras sociedades alfabetizadas y cultas. Por más que rechacemos la mercantilización de todo, las humanidades no son gratis. Los salarios, las publicaciones, los salones de clase, por no decir nuestro seguro médico o nuestra jubilación, los tiene que financiar alguna instancia, sea estatal o privada. Lo cual, en tiempos de crisis, facilita los ataques de los hombres y mujeres con tijeras, o sea los empresarios y políticos.

—Claro, es lógico. Lo que da rabia es su total falta de comprensión acerca de la importancia de lo que hacemos. ¿Cómo nos defendemos ante ataques descarados como el de ese gobernador de Florida? ¿O de políticos conservadores que pretenden abolir toda subvención estatal a las artes y las humanidades?

—Mal. Quiero decir, nos estamos defendiendo muy mal. Ahí precisamente está el problema. Dices que los demás no entienden la importancia de lo que hacemos, pero a veces me pregunto si la entendemos nosotros mismos. En cualquier caso, si la entendemos no sabemos explicarla muy bien. ¡Y eso que se supone que lo que nos distingue son nuestras habilidades retóricas, la claridad de expresión y la capacidad de pensamiento crítico! No sé si me habré perdido algo, pero te aseguro que las defensas de las humanidades que he visto ni me convencen a mí, que creo en ellas. Ahí tenemos a Martha Nussbaum, esa filósofa prolífica de Chicago, que echa mano del viejo argumento de que la enseñanza de las humanidades produce mejores ciudadanos. Te leo un par de pasajes de las primeras páginas de Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities que salió en 2010:

“Las humanidades y las artes están recibiendo recortes en casi todos los países del globo. Las autoridades las ven como lujos inútiles justo cuando los estados consideran que deben acabar con todo lo que no sirva para ser competitivos en el Mercado mundial, y están por ello perdiendo terreno sin parar en los currícula, así como en las mentes y corazones de los padres y los estudiantes”.

Justo antes ha dicho: “Nos encontramos en medio de una crisis de proporciones masivas y enrome gravedad a escala global […] una crisis que puede ser en el largo plazo mucho más dañina para el futuro del autogobierno democrático: una crisis mundial de la educación”.

—Uy, qué salida más apocalíptica. Suena a Ortega. ¿Te acuerdas del primer párrafo de La rebelión de las masas?: “Europa sufre ahora la más grave crisis que los pueblos, naciones, culturas, pueden padecer”. Pero retórica aparte, no entiendo tu problema. ¿Nussbaum no afirma más o menos lo mismo que tú me acabas de explicar?

—Bueno, sí, hasta cierto punto. Pero en realidad desemboca en el viejo argumento de que la enseñanza de las humanidades produce mejores ciudadanos, lo cual es algo que cae por su propio peso: tú y yo conocemos cantidad de buenos lectores de novela que sin embargo son ciudadanos pésimos. Mi otro problema con Nussbaum es que, a pesar de oponerse al pensamiento economicista, presente un argumento utilitario. Quiere convencernos de que las humanidades sirven para algo. Me parece algo así como una concesión innecesaria al campo enemigo.

—Pero vamos a ver: ¿hay algún otro tipo de argumento posible? No me vas a decir que, para defendernos de los ataques del gobernador de Florida o del ministro de educación español Wert, planteemos que lo que hacemos se distingue de otros campos precisamente en que no sirve para nada. ¡Y tú acusas a Nussbaum de hacer concesiones al enemigo!

—En ese sentido tienes razón aparentemente. Pero deja que te intente explicar por qué me chirría ese utilitarismo. Mira, esa reunión en Washington, D.C. que acabamos de mencionar, de la Alianza Nacional de Humanidades. Ahí se citaba, en defensa de lo nuestro, el auge de los países asiáticos y suramericanos, que crean en Estados Unidos una necesidad nueva de pericia lingüística y cultural.

—No deja de ser verdad.

—Claro. Pero ese argumento ¿acaso no nos deja reducidos a instrumentos de comunicación y comprensión intercultural al servicio del éxito económico o la capacidad de autodefensa militar de una nación? Uno de los conferenciantes defendía la inversión en prácticas académicas no inmediatamente útiles alegando que “no siempre podemos anticipar los beneficios futuros de lo que estudiamos”, pero el único ejemplo que se le ocurría es la repentina necesidad de expertos sobre la cultura y la lengua árabes después de 11 de septiembre de 2001.

—Ya, te entiendo mejor. Sin embargo, no me parece que se pueda igualar ese tipo de argumento utilitarista con el de Nussbaum, que no habla de éxito económico o aparatos de defensa militar, sino de la calidad de la vida democrática. El problema no está en que se arguya que las humanidades sirvan para algo. Todo depende de para qué. Además, tu reticencia a lo que llamas utilitarismo, ¿no puede ser un vestigio de una suerte de esteticismo romántico trasnochado? ¿Te das cuenta de la arrogancia implícita que hay en un académico cuando exige que el estado –es decir, la sociedad– le financie la labor pero se niega a rendir cuentas, diciendo que no tiene por qué explicarle a nadie para qué fines usa los fondos públicos, o alegando que lo que hace es indispensable precisamente porque no sirve para nada? No creía que fueras tan elitista.

—Bueno, si lo pones en esos términos… Pero sólo hemos estado hablando de Estados Unidos. En España, ¿qué tal?

—Chico, mejor ni hablar de ello. La cosa está incluso peor que en América. Y no sólo por la crisis de las universidades. También la defensa de las humanidades está siendo allí de lo más débil. Casi te diría que da vergüenza ajena.

—No será para tanto. Jordi Gracia, ese joven catedrático de literatura al que le gusta tanto escribir en El País, ¿no sacó hace poco un panfleto combativo que levantó bastante polvareda?

—¿Te refieres a El intelectual melancólico, que salió en octubre del 2011?

—Sí, ése.

—¿Lo has leído?

—Sí llegué a leer el panfleto de Gracia, que por lo demás es muy breve. Es un texto de lo más curioso: un alegato apasionado contra una figura genérica, “el intelectual melancólico,” que en ningún momento da ningún ejemplo concreto. Mira, te cito un puñado de pasajes típicos:

“Casi siempre el melancólico de hoy fue el progresista ilustrado y burgués de la Europa del sesentayocho. Fue un joven iconoclasta y hoy es un adulto resentido por el fracaso de su utopía menor pero sobre todo porque el cambio social ha tomado una dirección para la que no tiene mapa ni brújula.

[Los intelectuales melancólicos se] comportan entonces como adultos mimados y demasiadas veces consentidos por los medios de información […]

El melancólico es por definición un usuario deficiente de la historiografía […]

[T]ienden a creer que la universidad ha perdido capacidad de proteger y de engendrar la autoridad intelectual y sienten de golpe que el viejo sistema –cátedras de lealtad férrea– pudo ser más útil a los fines del saber, la gestión de las jerarquías y la calidad cultural.

[E]l intelectual melancólico desestima con ceja altiva la oferta electoral, por vulgar y fraudulenta, por pobre y demagógica, y se refugia a menudo en la abstención electoral.

[E]n sospechosa coincidencia con la edad del retiro, han descubierto que con ellos ha acabado todo y ya no hay más, excepto imitadores, epígonos, banalizadores”.

—Ya me estoy haciendo una idea. ¡Pero si también suena como el Ortega de la Rebelión de las masas! Sólo que ha sustituido “el hombre masa” por “el intelectual melancólico.”

—Exacto. Así como en el caso de Ortega, en el de Gracia ese intelectual melancólico se convierte en una especie de hombre de paja multiusos, un montaje de rasgos odiosos como la envidia, la frustración, el narcisismo, el elitismo, el anacronismo. Para el lector, acaba siendo un significante vacío al que cada uno puede ponerle la cara que quiere, pero desde luego no la suya propia ni tampoco la sus amigos. Además la ausencia de ejemplos concretos –citas, nombres, casos– da muy poca oportunidad al lector de comprobar si está de acuerdo o no con el autor.

—Es un truco retórico, entonces.

—No sé. Me parece que Gracia pretende, de buena fe, montar una defensa de las humanidades y del estado de la cultura actual ante las quejas del nuevo Kulturpessimismus, encarnado en libros como La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, que si no me equivoco salió después de su panfleto.

—Creo haber visto un ensayo de Gracia en El País en que criticaba ese libro.

—Sí: en ese caso Gracia sí se dirigía a un texto y autor específicos, lo que le salió mucho mejor. En cambio, la ausencia de casos concretos en El intelectual melancólico me parece que debilita su argumento hasta hacerlo casi inservible. Sus flechas retóricas están de lo más afiladas, pero las malgasta en un enemigo invisible. Si esto me lo hubiera entregado un estudiante, le habría hecho dos comentarios: ¿dónde están tus ejemplos? Y ¿cómo teorizas la melancolía?

—Bueno, pero Gracia es un buen crítico, entonces seguramente echa mano de Freud o de Benjamin, ¿no? O de Roger Bartra, ese brillante filósofo mexicano-catalán cuyo pensamiento sobre la melancolía es fundamental.

—Pues no. Es lo curioso: como texto humanístico, El intelectual melancólico es un desastre en términos de rigor filosófico o argumentativo. Todo menos ejemplar desde un punto de vista pedagógico. No deja de ser irónico que una defensa de las humanidades crea poder transgredir las normas más básicas del campo de estudio.

—No me sorprende. Lo mismo ocurre con ese libro curiosísimo de otro catedrático catalán, Jordi Llovet, titulado un poco patéticamente Adéu a la universitat. L’eclipsi de les humanitats, que creo también salió en 2011, y que he leído, y con rabia, por cierto, porque el Llovet ese es un tipo insufrible. Una especie de Hermógenes, ya sabes: el pedante de La comedia nueva de Moratín, con una vanidad y un ego gigantescos.

—Espera. Me parece que fue precisamente el libro que le inspiró a Gracia a sacar ese panfleto. O al menos es lo que se rumorea.

—Claro, es verdad, ahora recuerdo haber leído algo así en la prensa.

—Bueno, estábamos hablando de falta de rigor. En ese sentido, el libro de Llovet es un desastre también. Lo peor que he visto en muchos años, te lo digo sin exagerar.

—No será para tanto. Si Llovet es un respetadísimo crítico, comparatista, cosmopolita, que ha enseñado en el extranjero, habla idiomas, un erudito como ya quedan pocos.

—De eso precisamente se trata el libro: de su propia carrera como profesor universitario, de sus estancias en Nueva York, de la desaparición de la erudición como ideal y de los desmanes del Plan de Bolonia. Es un texto híbrido, entre analítico y autobiográfico. La parte autobiográfica tiene cierto interés, al menos si logras pasar por encima –cosa poco fácil– de la tremendísima vanidad del autor. Te leo como botón de muestra lo que escribe sobre su asistencia regular a una tertulia de intelectuales en Nueva York, a ver si me puedes escuchar sin vergüenza ajena. El contexto es éste: por algún motivo le han invitado a Llovet a asistir cada tanto a una especie de coloquio en el New York Institute for the Humanities, en que participaban intelectuales como Susan Sontag, Martin Jay, Joseph Brodsky y Richard Sennett. Después de quejarse de que Sontag –“bella mujer” con un “mechón de pelo blanco (posiblemente teñido)”– siempre quisiera tener la última palabra, agrega en un paréntesis:

“De hecho, una de las impresiones que tuve, al conocer a aquel grupo de intelectuales, era que no estudiaban mucho; y que no había nadie, salvo Anderson, Coleman y Brodsky, que fuese capaz de hacer una edición crítica o un buen artículo, pongamos por caso, sobre Henry James, Melville o Stephen Spender. Sabían cosas y les lucían, pero en todo lo que escribían o decían parecía más poderoso el lucimiento que la sabiduría (260)”.

—Uy. Tienes razón, difícil evitar el sonrojo. ¡Dios nos salve del desprecio del filólogo ibérico! Pero por otro lado la vanidad es endémica entre cierta especie de catedráticos. No veo la falta de rigor que mencionabas.

—No, la falta de rigor está en la parte analítica del libro. Llovet culpa de lo que llama el “eclipse de las humanidades”, de la “degradación continua del nivel intelectual de la enseñanza universitaria en los últimos decenios” (265), de “la progresiva desidia en que ha caído el uso de la lengua” (287) y de una decadencia cultural general, a toda una serie de fenómenos de los que en realidad no sabe nada, y que tampoco se molesta en investigar. Mira, te leo un pasaje precioso. ¿Cuáles son, según Llovet, las causas del “envilecimiento del elemento verbal en los últimos decenios”, además, claro de las “nuevas tecnologías”? Te cito literalmente: “la pandilla, la banalización de las relaciones sexuales, la falta de autoridad paterna, la gran difusión de las formas más modernas y estridentes de la música, la televisión, el prestigio del deporte, el fenómeno de las raves, etcétera”. Ese “etcétera” final es sublime.

—Fantástico. Alucinante. Qué caricatura propia de una rabieta de viejo. ¡Con Franco vivíamos mejor! Pero, ¿cómo se le ocurre? Y esa demonización en masse de las nuevas tecnologías da risa. No me sorprendería leer que prefiere escribir con pluma de ganso y no con máquina de escribir… Pero ¿estás seguro de que no nos está tomando el pelo? ¿No detectas alguna ironía en sus palabras?

—A menos que me equivoque el tío habla completamente en serio. Su postura política es aún más curiosa. El comienzo del mal lo sitúa en la revolución industrial y la revolución burguesa del siglo XIX, que produjo el “asalto –por parte de los burgueses, pequeñoburgueses y proletarios recién llegados– a la ciudadela del saber” (281-82). Y ha sido el triunfo del “espírito ‘verbal’ burgués” sobre el auténtico “mandarinato” el que nos ha dado el fenómeno desdeñable de los “best-sellers … solo destinados al solaz y el esparcimiento de los lectores, no a la formación de su intelecto o a su ennoblecimiento espiritual” (285-86). En fin, emerge otra vez el fantasma de Ortega:

“La organización de la alta cultura –que aún es la que segregan o podrían segregar las universidades– siempre avanzó junto a unas clases dirigentes sólidas, herederas, en la época moderna, de la organización social de Roma y del feudalismo […] La idea del autor [es decir, de Llovet] es que ninguna sociedad puede arrinconar esta “aristocracia natural” o “de mérito” […] Se trata, simplemente, de considerar que toda sociedad precisa una elite, o […] una cúspide de la pirámide cultural constituida por los ciudadanos más preparados, siempre en el bien entendido de que esta punta de la pirámide […] esparza su excelencia por todo el resto de la sociedad; caben en esta excelencia tanto hombres de letras como los de ciencias y de técnicas (353)”.

Estoy viendo que te gusta. Deja que te cite un par de pasajes más:

[E]l enorme impacto de las llamadas “nuevas tecnologías” ha asestado un golpe, no de muerte pero sí de imprevisible consecuencias, a la posibilidad de que la clase intelectual llegue a hacerse oír por los poderes fácticos y consiga, algún día, enderezar en la medida de lo posible el fuste, hoy más torcido que nunca, de la humanidad; […] (278).

A tenor de la actual primacía de los elementos no verbales en la comunicación interpersonal, debemos por fuerza admitir que nuestro mundo se está volviendo tan limitado y tan estrecho como lo es la percepción de lo existente por parte de un perro o de un caballo (291).

A la falta de auctoritas de los profesores derivada de la secularización de nuestras sociedades y de la crisis de autoridad de la figura paterna y de sus equivalentes sociales, deberá sumarse la falta de autoridad de una persona, el profesor, quien […] no podrá ofrecer demasiada resistencia ante la enorme seducción de los materiales didácticos de formato informático y audiovisual (323)”.

—Me dejas pasmado. Qué barullo de pesimismo, vanidad, alarmismo y lugares comunes mal digeridos, algunos de abolengo medieval. Pero sobre todo, ¡qué ignorancia! Y que esto se atreva a publicarlo un catedrático en 2011… La verdad es que ahora entiendo un poco mejor la indignación de Gracia. Pero, ¿sabes? Por más que Gracia haya querido cargar sus flechas de veneno, se nota que sigue preso del mismo habitus de su tocayo, de la misma illusio de su campo cultural, para ponerlo en términos de Bourdieu. Me parece que, a fin de cuentas, Gracia comparte bastante más con Llovet de lo que le gustaría admitir.

—¿A qué te refieres?

—Estoy hablando de sus concepciones básicas sobre el conocimiento, la enseñanza y la cultura humanísticas. Gracia tiene toda la razón al criticar la evidente nostalgia de Llovet y demás por una universidad más jerárquica, una educación más autoritaria, una alta cultura más minoritaria, y una práctica humanística más tradicional, despolitizada, basada en el texto impreso y el culto a la erudición del maestro. El intelectual melancólico pincha muchos de esos globos retóricos y revela sus raíces reaccionarias, lo que es de agradecer. No le niego ese logro. Pero hay premisas básicas que a Gracia ni se le ocurre cuestionar, seguramente porque siguen informando su práctica institucional cotidiana. Por ejemplo, la idea de que el conocimiento humanístico sea, esencialmente, erudición –es decir, haber leído mucho y recordar las lecturas–. O que la enseñanza sea, esencialmente, la transferencia de ese conocimiento de un maestro erudito a un alumnado ignorante. O que exista, objetivamente, una alta cultura encarnada en grandes obras que, en principio, sólo una élite minoritaria es capaz de producir, entender y apreciar. O que quepa concebir del gran público como una masa pasiva e impresionable que se traga sin cuestionarlo todo lo que le sirvan los medios. O que la revolución teórica y metodológica en la práctica académica humanística de las últimas décadas ha producido, más que nada, tratados disparatados sobre el feminismo y la poscolonialidad.

—No son acusaciones menores. Para cumplir con tu propia definición de rigor, tendrías que aportar pruebas más específicas.

—Touché. Te busco las citas, dame un momento. Primero Llovet. A ver. “En una clase universitaria o de educación secundaria”, escribe, “un buen profesor desarrolla una retahíla bien ordenada de ideas, y lo mejor que puede hacer un estudiante es seguir con la inteligencia esas ideas, y comprenderlas”. Ahora, que Gracia tenga una noción del público parecido –como un ente relativamente pasivo, receptor de lo que le sirvan las clases intelectuales o profesoriales– se nota, por ejemplo, en su argumento de que la melancolía de los Llovets encierra un peligro social: “Mientras se llenan la boca los intelectuales apocalípticos con el descrédito de la cultura humanística están alimentando la inercia que denuncian. […] El público inerme reconoce […] voces informadas cuyos diagnósticos toman en serio y creen de buena fe que la cultura se dirige al peor descalabro de la historia […]”. ¿No ves el paternalismo inherente en ese “público inerme”? Según Gracia, además, esa vulnerabilidad es mayor en España que en otras partes: “si en una sociedad democrática madura esta actitud derogatoria es un tanto infantil y esterilizante, en una tan frágil como la española es calamitosa y de alto riesgo”. Para Gracia, el público español es un poco ingenuo, lee de buena fe.

—No me jodas. Al lector español se le pueden imputar muchas cosas, pero ¿buena fe?

—Ya. Y sin embargo, por ahí va su argumento. La irresponsabilidad de los intelectuales, dice Gracia, es tanto más grave cuanto logran convencer a sus lectores de que fingen saber más de lo que saben. “Al ciudadano curioso, lector confiado de periódicos”, escribe, “ni se le pasa por la cabeza que están hablando básicamente de oídas y un tanto precipitadamente” (46).

—Todo esto se refiere a la cara pública del humanista, a sus artículos en los periódicos, sus entrevistas, etcétera. ¿Qué hay del trabajo propiamente académico?

—Justo iba a llegar allí. A Gracia le parece poco productivo que Llovet –bueno, el “intelectual melancólico”– lamente que ya no se estudien los clásicos, el canon, y que dé, con el único fin de ridiculizarlos, cito, un “inventario de los temas de estudio de los universitarios actuales: el neocolonialismo subterráneo en una novela de Galdós, las fisuras edípicas en los libros de caballerías o la comparación entre la impedimenta bélica de Ivanhoe y el capitán Trueno” (73). Da la casualidad de que el libro de Llovet contiene exactamente una lista de ese estilo. Lo curioso es que aquí la crítica de Gracia se limita a una defensa bastante tibia, bastante general, de la misión universitaria de ampliar el saber y de permitir “nuevas perspectivas”. Al mismo tiempo, reniega explícitamente de la defensa de lo que el propio Gracia llama “la inmensa cantidad de naderías retóricas y artículos estrábicos que se han amparado bajo la etiqueta de Cultural Studies”.

—O sea, que en realidad está de acuerdo con Llovet.

—Sí, casi a pesar suyo… Por otra parte no me sorprende este rechazo de los estudios culturales. Gracia tampoco parece estar dispuesto a cuestionar uno de los axiomas centrales de Llovet: la existencia objetiva de, por un lado, una alta cultura sofisticada, refinada, compleja, “de calidad” y, por otro, una baja cultura burda, simplista, superficial. “El objetivo de una educación básica y universal”, escribe por ejemplo Gracia, “crea públicos necesariamente poco sofisticados, no muy exigentes en sus gustos, dispuestos a dejarse enredar por la propaganda y la publicidad, enganchados a las melodías más pegadizas […]”(85). Un pasaje como éste deja claro, creo, que, a fin de cuentas, Gracia no duda de la existencia y la vulgaridad de esta cultura de masas, y del bajo nivel cultural de sus consumidores. Lo que señala, simplemente, es que la intelectualidad no tiene por qué sentirse amenazada por ella: “El melancólico deja de comprender de golpe, atosigado con tanta vulgaridad, que esa muchedumbre de libros y obras en circuitos masivos y comerciales no se dirigen a él sino a otros, y satisfacen boberías más modestas y humildes o menos sofisticadas que las suyas…, sin dañar ni perjudicar a las suyas, sin rebajarlas ni afectarlas y, mucho menos, sin impedir la difusión simultánea de sus exquisitas producciones […]”(88-89).

—O sea, que la alta cultura no tiene por qué temer a la baja porque vive en un barrio diferente, con buenas fronteras.

—Sí, ésa es la idea: la alta cultura como una gated community. Un poco después, dice Gracia:

“[C]laro que se ha multiplicado la cantidad de voces que emiten en una frecuencia de onda que finge una autoridad intelectual que no posee, y claro que ha perdido estabilidad el canon literario, y claro que ha dejado de estar en su sitio la nómina intocable de la literatura. Lo que no sucede de veras es que en los medios intelectuales o culturales de calidad se confundan las cosas, incluso si los propios medios atraen hacia sí la confusión al promover la repercusión pública o la dignificación de autores que no merecen tan alto lugar. […] Las viejas minorías siguen siendo necesariamente minorías […] (97-98)

—Ya. La aristocracia natural sobrevivirá precisamente porque es natural.

—Exacto. Lo que ni Gracia ni Llovet llegan a plantearse es la pregunta que ha conformado el proyecto de los estudios culturales desde sus comienzos hace medio siglo: la naturaleza y el origen del marco de referencia que permita distinguir entre cultura de calidad y la otra…

—Claro. Con todo, lo que me gusta de Gracia es su optimismo, a pesar de sus salidas orteguianas. Le permite tener la mente bastante más abierta que muchos de sus colegas. Aquí veo que abre su libro con una cita ¡de Supertramp!

—Sí, un toque genial. Pero al final ese optimismo se me hace un poco forzado. Mira, curiosamente termina su panfleto pintándonos un paisaje apocalíptico digno de Aldous Huxley:

“[M]ás abajo en la conciencia social del presente, bombea una subcultura hondamente dañina y turbadora, embrutecedora en el más puro sentido de la palabra, que quizá es también secuela posmoderna y sobre todo del capitalismo hiperdesarrollado, que es el primer interesado, a través de las empresas televisivas y las producturas, en fomentar la adicción de una población flotante con una bajísima formación. Pero esa innumerable clientela ni actúa ni tiene medios para actuar como cortafuegos de la influencia social de la alta cultura sino que vive autista y rendida a sus propios gustos en el submundo cultural”.

—Bueno, basta ya, no hace falta que cites más. Lo que todavía no me queda muy claro es por qué debería importarnos esta pelea entre catedráticos.

—Porque creo que nos sirve para clarificar por qué las humanidades se merecen una defensa más poderosa, y en qué debería consistir esa defensa. Mira, volvamos un momento a ese concepto del conocimiento humanístico como erudición y de la enseñanza como transferencia de esa erudición. Uno de los ejemplos más claros de esta actitud lo encontré hace tres años en una entrevista con el gran filólogo José-Carlos Mainer, con ocasión de la publicación de su nueva Historia de la literatura española. El periodista le preguntaba sobre su conocida formalidad en clase y en el trato con sus estudiantes: “Parece”, dice medio en broma, “que es adusto en clase, va con corbata, trata a los alumnos de usted”. Y contesta Mainer, de lo más serio:

“Como decía Roland Barthes, usted es el tratamiento de la ciencia; hay que aislar la confianza; el usted se incardina más con el lenguaje exigente, demuestra un cuidado de cómo tratas las cosas. Mire: el saber es jerárquico; sencillamente, yo sé más que mis alumnos, ¿por qué debo discutir el temario con ellos? Pero al igual que es jerárquico también es reversible: puedes tener gente que con el tiempo sepa más que tú; yo ya lo he vivido”.

—Bueno, sí, una actitud curiosamente pre-soixante-huit algo impropia de un viejo progre. Nada de democratización de las estructuras universitarias, nada de Gramsci, nada de Freire. Pero no le veo mayor problema.

—Te explico: Hay dos cosas aquí que sí me parecen trascender la anécdota. Primero, que la actitud de Mainer es representativa no sólo de su generación sino, institucionalmente, de gran parte de los departamentos de filología española. Segundo, me parece que Mainer está profunda, pero profundamente equivocado. Estoy cada vez más convencido de que lo que distingue las humanidades de otros campos científicos es precisamente que el saber humanístico no es jerárquico.

—¿En qué sentido?

—En el sentido muy sencillo de que, si las humanidades se ocupan de los productos culturales que pretenden representar, entender y dar sentido a la experiencia humana, el conocimiento humanístico es esencialmente democrático. Si estoy leyendo una novela o un poema en mi clase, es muy posible –de hecho, ocurre con cierta frecuencia– que un alumno, incluso de primer año, produzca una idea nueva sobre el texto.

—Ya. En verdad esa idea remonta a los llamados New Critics.

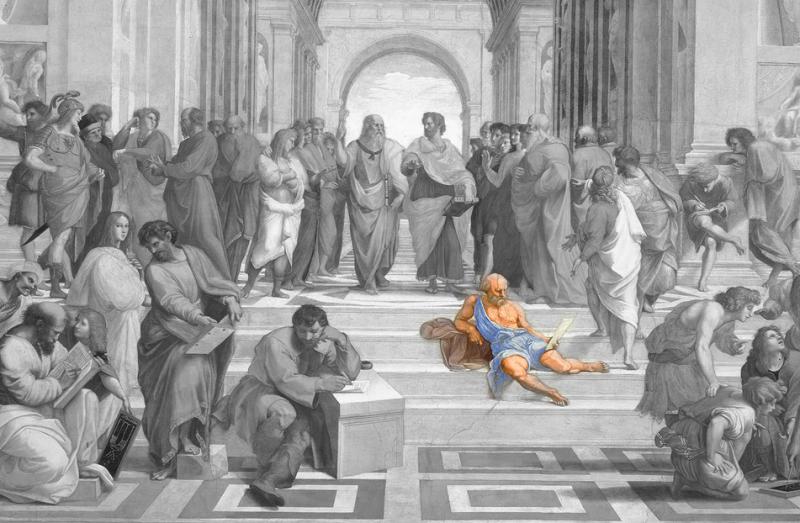

—En parte, sí. Claro que un análisis de un texto no se puede o debe limitar al texto mismo, como pretendía el New Criticism. Pero la idea básica de que el conocimiento humanístico puede originar en cualquiera me parece muy acertada. En ese sentido soy muy gramsciano: todos somos intelectuales, aunque no todos tengamos la función social de intelectuales. Harpham, en ese ensayo de 2005, argüía que la promesa de las humanidades es precisamente ésa: que trabajamos con objetos –textos, documentos, artefactos– de otros tiempos y culturas, objetos que sin embargo somos capaces de comprender sobre la base de nuestra humanidad compartida, y a través de cuya lectura acabamos comprendiéndonos mejor a nosotros mismos.

—De acuerdo. Pero ¿cómo nos va a ayudar todo esto en la defensa de las humanidades ante políticos filisteos sólo interesados en el crecimiento económico o el poder?

—Para empezar, nos servirá para entender mejor en qué consiste esa crisis nuestra, tan traída y llevada. En realidad me parece que tiene dos caras, una externa y otra interna. La externa se manifiesta en la falta de reconocimiento de la importancia o relevancia del arte, de la literatura, y de su estudio en las instituciones educativas y culturales. En fin, lo que hablamos al principio. La interna tiene que ver con una confusión y frustración sobre la naturaleza y los objetivos de nuestro trabajo. Tiene que ver con lo que algunos llaman la profesionalización de nuestro campo y lo que otros achacan al triunfo, o bien al ocaso, de la teoría, o de los estudios culturales, o de los estudios postcoloniales… En fin, no faltan batallas y bandos, acusadores y acusados. Pero creo que la problemática cabe resumirla en dos o tres fenómenos. Primero, muchos de los que trabajamos en las humanidades no tenemos la impresión de que nuestras labores de investigación formen parte de una empresa colectiva, sea disciplinaria o nacional o política. Si yo, por ejemplo, dedico medio año a un artículo sobre el uso de la fotografía como postmemoria en una novela de Almudena Grandes que sale publicado, en inglés, en el Bulletin of Spanish Studies, no te sabría decir de qué podría servir, ni a quién. Lo que sí te puedo asegurar es que mi artículo no será leído en España, y que es muy probable que otros trabajos posteriores sobre la misma novela o el mismo tema –escritos en el idioma que sea– ni siquiera citen el mío. Y el que haya salido en inglés no servirá tampoco para que la propia Marianne Hirsch o uno de sus acólitos lo acabe notando. Es triste, pero así es. Ahora, esa fragmentación, esa ausencia de lo que podría llamarse la misión de nuestro trabajo de investigación queda oculta, en parte, por el valor que cobran nuestras publicaciones en la economía del prestigio universitario. No es casual que muchos no nos asomamos al vacío hasta que nos hemos asegurado el puesto fijo, una vez que desaparece la justificación inmediata de nuestro empeño investigador (el lema “publico para que me den el puesto”). Esa misma economía del prestigio institucional me parece que ha venido desvirtuando nuestro trabajo como humanistas en otro sentido. En ocasiones nos ha tentado, por ejemplo, a pretender homologar el tipo de conocimiento que producimos nosotros al de otros campos diferentes (las ciencias sociales, las ciencias naturales, etcétera). En otros momentos –o quizá como parte de esa misma pretensión científica– nos ha llevado a esoterismos innecesarios. O simplemente a descuidar el imperativo más básico de la retórica: exprésate de la forma más clara y amena posible.

—Perdona que te interrumpa, pero ya que hablas de esoterismos tengo que confesar que me cuesta seguirte el hilo.

—Perdona tú, creo que mi argumento se está convirtiendo en una especie de desahogo descontrolado. Volvamos al ejemplo de Mainer: la modus operandi del catedrático típico –el erudito que diserta mientras los alumnos apuntan sus perlas de sabiduría– no tiene sentido no sólo porque el saber humanístico no es jerárquico, sino también porque tampoco es monológico. Todo lo contrario: el saber de las humanidades se produce en diálogo. Entre profesores y estudiantes, entre autores, entre lectores, y entre un autor y una comunidad de lectores. Para verterlo en términos políticos de hoy: el conocimiento humanístico es, y debería ser, un bien común. Como lo debería ser todo el sistema educativo, por cierto. Ahora bien, si aceptamos la primacía del diálogo, el hecho de que los que pretendemos producir conocimiento humanístico no sepamos ni siquiera para quiénes escribimos indica un grave problema, ¿no te parece? Como también lo indica el hecho de que, como humanistas profesionales, a menudo produzcamos textos que no interesan a una persona inteligente que no comparta nuestra especialización y que, incluso si le interesaran, le costarían entender.

—Sí, claro. Te confieso que más de una vez, al asignarles a mis estudiantes un artículo de un colega, he sentido la necesidad de disculparme por los hábitos retóricos de mi campo.

—Pues a eso me refiero. ¿Cómo puede haber diálogo sin comprensión? Y me parece que no podemos afrontar los ataques, ni montar una defensa sólida, hasta que resolvamos esas contradicciones básicas en nuestra práctica como profesionales de las humanidades. Cabe preguntarnos seriamente, por ejemplo, si para el avance del conocimiento humanístico es necesario tener canales de comunicación puramente académicas. A veces pienso que la existencia de esos canales sólo dificulta ese avance.

—¿Qué solución propones?

—No tengo ninguna muy concreta, o más bien, demasiadas soluciones concretas: revoluciones institucionales, cambios radicales de prácticas y prioridades. Son ideas que suelen poner muy nerviosos a los que tienen grandes inversiones en las prácticas actuales. Creo que cabe repensar toda la estructura universitaria. La división departamental, por ejemplo, me parece funesta en un sentido intelectual. Pero a veces pienso que debemos empezar con lo más básico: simplemente repensar los formatos de nuestro trabajo.

—¿Qué quieres decir con formatos?

—Estoy hablando de medios, de vehículos, de canales: ¿por qué limitarnos a revistas eruditas y de acceso difícil y comercializado? Tiene muchísimo más sentido el Open Access –pero la noción del acceso abierto lo podríamos asumir de forma más amplia–. También estoy hablando de los vehículos de comunicación, de discursos, estilos, de géneros textuales: el artículo académico, la monografía, el tono que es de rigor adoptar en ellos, la ficción de autoridad a que inducen, los tics retóricos. La comunicación leída de 20 minutos, la conferencia de 45, con o sin PowerPoint… Es todo de lo más monológico, por no decir somnífero. En realidad me gustaría echar por la borda todo ese pesado aparato que nos mantiene presos y que se ajusta muy mal a la naturaleza del conocimiento que pretendemos generar.

—La verdad es que, al nivel personal, me encantaría que mis lecturas y producciones profesionales fueran más amenas, o ni siquiera lecturas. ¿Qué formatos propones?

—Pues un diálogo como éste, por ejemplo.

—Ya. Lástima que no lo hayamos grabado.

—Ahí te equivocas. ¿Por qué crees que he dejado mi móvil sobre la mesa?

Agradecimientos: Pablo Sánchez-León, Belén Cantó, Nathalie Seseña, Palmar Álvarez Blanco, ALCES XXI.

Sebastiaan Faber es catedrático de Estudios Hispánicos en Oberlin College. En FronteraD ha publicado Elogio del olvido.

Artículos relacionados:

¿Puede madrugarme un narco? Posiciones críticas en la Asociación de Estudios Latinoamericanos y El póker de Antonio Calvo, por Alberto Moreiras