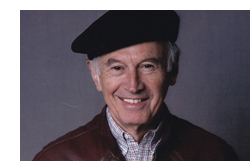

Thomas Mermall, hispanista de origen húngaro, relata una historia de supervivencia que desafía toda probabilidad. Esta es la historia de su propia vida

Thomas Mermall: La otra cara del destino from FronteraD on Vimeo.

En más de una ocasión he reflexionado sobre las historias de las personas que, por suerte, por azar, por fortuna, por casualidad, por esas increíbles contradanzas del destino, lograron escapar de las garras de la muerte. La casualidad, he oído decir, es la otra cara del destino. Me refiero a los casos inverosímiles de supervivencias que desafían toda probabilidad, esas salvaciones comúnmente reconocidas por milagrosas. He sido, hasta hoy por lo menos, uno de esos afortunados. Volviendo la mirada atrás, quisiera contar algo de mi vida. Contar mi trayecto desde una Europa en ruinas, pasando por una breve estancia chilena, a mi afincamiento definitivo en Estados Unidos. Last but not least, quisiera decir unas palabras de mi vinculación afectiva e intelectual a España.

Unos datos pertinentes, imprescindibles, relacionados con mi niñez. En 1944, en plena persecución y exterminio de los judíos por los nazis, mi padre abandonó la división motorizada del ejército húngaro, destinada en el frente ruso, y volvió a nuestro pequeño pueblo en los Cárpatos, con intención de salvar a mi madre y a mí del Holocausto. Sólo consiguió llevarse a uno de nosotros al bosque. Allí, el valor, la generosidad y el sacrificio de un pobre campesino nos salvaron la vida. Mi madre no tuvo tanta suerte; o mejor dicho, mi madre no tuvo suerte ninguna. Enferma e incapaz de emprender la huida, rechazó las encarecidas súplicas de su marido para que hiciera un esfuerzo. Que se llevara al niño y volviera por ella cuando estuviera mejor: ésa fue su ingenua, insistente e intransigente respuesta. Pocos días después fue asesinada en Auschwitz.

Durante esos días primaverales de 1944, mientras en Europa corrían ríos de sangre y los campos de exterminio funcionaban a todo gas, mi padre y yo experimentamos una racha de suerte loca, insensata, absurda: una serie de condiciones favorables, de oportunidades, de encuentros inesperados, fortuitos con personas excepcionales, heroicas. Unas peripecias que sólo la gravedad de la situación salva de efectos casi cómicos. A todo esto falta agregar el coraje de mi padre. Fue sin lugar a dudas un hombre valeroso; valeroso y afortunado. Porque ¿a quién se le ocurre escaparse, un buen día de primavera, enfundado en un abrigo de invierno, cargando una maleta y arrastrando a un chaval de seis años, cuando vive directamente en frente de la comisaría de policía? ¿Quién tiene la suerte de ser acogido y alojado por unos campesinos, aunque unas horas después es delatado a las autoridades, pero logra escaparse unos minutos antes de la llegada de la policía, gracias a otra campesina que la noche anterior nos había ocultado, y quien por pura casualidad se había enterado de la traición?

Recuerdo que salimos de aquel escondrijo como conejos perseguidos por una jauría, corriendo por prados, cerros y hondonadas, aterrados y agotados. Rendidos, estábamos durmiendo una pequeña siesta cuando de repente nos sorprendió un soldado enemigo, quien, vaya usted a saber por qué, resultó ser amigo y nos llevó con su suegro, un hombre con mujer y cinco hijos que arriesgó su vida para salvar la nuestra. Y a pesar de su pobreza, no aceptó una recompensa ni antes ni después.

¿Quién puede ser como este hombre? Muchas veces me he preguntado, muchos nos hemos preguntado, por la estirpe espiritual de esta clase de personas: ¿cuáles son los móviles de sus razonamientos, en qué consiste la química de sus humores, la fina textura de su corazón, la sustancia de su alma? No se trata tan sólo de un acto superlativo de bondad, sino también de una capacidad descomunal para el riesgo; arriesgarse, no en beneficio propio o el de la  familia, ni siquiera por un amigo, sino para salvar a unos casi desconocidos. ¿Mediante qué tipo de silogismo moral había resuelto este hombre las obligaciones y responsabilidades que le debía a su familia, para asumir un riesgo así? Se ha comentado hasta la saciedad el problema o el misterio del mal, pero se ha hablado muy poco del enigma de la bondad.

familia, ni siquiera por un amigo, sino para salvar a unos casi desconocidos. ¿Mediante qué tipo de silogismo moral había resuelto este hombre las obligaciones y responsabilidades que le debía a su familia, para asumir un riesgo así? Se ha comentado hasta la saciedad el problema o el misterio del mal, pero se ha hablado muy poco del enigma de la bondad.

En todo caso, durante seis meses, este hombre, Ivan Gartner, nos llevó víveres, y cuando nuestra situación en el bosque resultó demasiado peligrosa, nos llevó a su casa, a su pajar, debajo del cual, no faltaría más, estaba alojado un destacamento de la caballería húngara. Y yo, a los seis años, fui capaz de guardar silencio durante dos meses, estando a unos metros de su amenazadora presencias. Un descuido, una tos, un estornudo, un lloriqueo, y se acabó.

A principios de noviembre fuimos liberados por el Ejército Rojo. El soldado ruso. ¡Cuánto esperábamos su llegada! ¡Qué alegría cuando por fin llegó! Siempre he querido verle al margen del régimen monstruoso al que tuvo que servir. Pobre y miserable tanto en la guerra como en la paz; sencillo, generoso, sentimental. Fue sostenido en el campo de batalla por amor a la Madre Rusia (no por fidelidad al comunismo), así como por el cancionero y la tradición poética de su tierra (no se ha prestado la suficiente atención al papel de la poesía en la moral del Ejército Rojo). Héroe de Stalingrado y del asalto final a Berlín, carne de cañón, maltrecho, sometido a enormes privaciones y abusos por parte de sus propios líderes, el soldado ruso fue extraordinariamente valeroso, temible, de una determinación y ferocidad inauditas, cualidades sin las cuales seguramente no hubiera llegado al Reichstag. Pero también fue salvaje, bárbaro, aterrador, borracho, descontrolado, y se dedicó al pillaje y al saqueo de los territorios conquistados, y violó como el que más a las mujeres, y hasta fue asesino, entre cuyas víctimas se cuentan mi tía y mi prima recién liberadas.

Yo lo recuerdo de buen humor, tocando la concertina, entonando canciones que incluso hoy me siguen gustando. Recuerdo la generosidad de un capitán en los primeros días de nuestra libertad. Me veo en el aula escolar con las adustas imágenes de Lenin y Stalin, ante cuyos retratos recitábamos diariamente el catecismo comunista. Recuerdo las películas de los juegos florales, las celebraciones del primero de mayo y se apodera de mí una leve nostalgia: el agradecimiento y la admiración desplazan por un momento a la decepción, el dolor y la rabia.

Los rusos nos liberaron pero no nos trajeron la libertad. El sistema que aportaron tuvo por objetivo aniquilar toda individualidad, sofocar cualquier independencia de criterio, evitar la libre asociación. En su actuación durante la guerra hay mucho que admirar y agradecer, mucho que comprender y perdonar. Pero también queda bastante que condenar. En cuanto a mí, personalmente, mi condena va no sólo contra la tiranía, el terror y la explotación que impusieron a millones de seres humanos, sino también contra una dolorosa, inhumana privación: la de no dejarnos volver en persona a expresar nuestro agradecimiento a Iván Gartner. Esa fue para mí la suprema crueldad. Cincuenta años después, por fin, pude arrodillarme ante su tumba.

Señas de identidad

Nací en 1937 en los Cárpatos, a la sazón Checoslovaquia. Mis padres se sentían húngaros, aunque preferían la administración checa. En casa hablábamos magiar y con los campesinos el ruteno, y también se oía de vez en cuando el yiddish. Después de la liberación asistí durante unas semanas a clases de ruso y luego casi dos años a una escuela checa (eran los años 1946-48, cuando aun había esperanzas de unas Checoslovaquia y Hungría libres, independientes). Cuando emigramos a Chile aprendí un poco de hebreo. El húngaro lo manejo con el vocabulario de un chico de quince años. Del ruso entiendo muchísimo menos, pero como el francés, es uno de los idiomas ideales a los que aspiro, sabiendo que nunca llegaré a dominarlos. Del checo no recuerdo nada.

Mi relación con el húngaro es curiosa; a pesar de ser mi idioma nativo y familiar y el que sigo utilizando de vez en cuando, no he tenido en él ninguna formación escolar ni tampoco el más mínimo contacto social fuera del ámbito doméstico. La primera vez que utilicé el idioma en territorio propiamente húngaro fue en 1975, cuando volví a la región como turista. Me sentí extraño, sin otra ligazón al pueblo que la lengua, la lengua de mis antepasados. Por esas fechas predominaba un aire hosco, melancólico. El escritor húngaro Sándor Márai escribió una vez: “No había existido, ni existía en Europa, un país más asfixiado por la soledad que Hungría”. Un idioma exótico, único, así como otros factores geopolíticos, han contribuido a la incomunicación con sus vecinos, a su soledad. Todo lo cual no impedido la extraordinaria contribución de los húngaros, la mayoría exiliados, a las artes y a las ciencias.

Al concluir la Gran Guerra, a Hungría le fue arrebatado más de la mitad de su territorio, que fue repartido entre Austria, Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia. De 1918 a 1938, los húngaros de los Cárpatos fuimos ciudadanos checoslovacos. Fueron años dorados gracias al primer presidente de la república, Tomas Garrigue Masaryk, cuyo nombre llevo porque mi padre lo admiraba como el que más y su muerte coincidió con mi nacimiento.

Mis padres no creían en la asimilación de los judíos, todo lo contrario, pero tampoco tenían mucho de religiosos y limitaban su practica del judaísmo a los ritos esenciales, mínimos. Yo mismo he heredado y reducido aun más su tibieza en la práctica confesional. Me considero judío secularizado, cuya historia personal e identidad espiritual quedaron marcadas por la catástrofe y en cuyas entrañas y alma queda inscrita de forma imborrable la Shoah: la vivencia clave y la situación límite de mi vida. De la terrible experiencia afloran obstinadamente viejos fantasmas que en estos últimos años me han servido de inspiración para escribir mis Memorias.

Para mí, la vida de judío ha sido, en diversas ocasiones y circunstancias, causa de peligro mortal, de miedo y de humillación, un motivo de inseguridad, de inquietud, incluso a veces de confusión. Acepto, sin embargo, mi judaísmo como una identidad heredada y al mismo tiempo voluntaria, pero también impuesta, vale decir, impuesta por los que en ella han visto la encarnación de sus temores, prejuicios, odios y delirios racistas. He asumido esa identidad como una responsabilidad, un privilegio y un orgullo. Por cierto, no he querido verme en el papel de víctima.

Tampoco he sentido esa culpa proverbial por haber sobrevivido, aunque el milagro de haber sido el único niño superviviente de toda mi región me acompañará siempre. Tengo la plena y más dolorida conciencia de que, en palabras de Primo Levi, “otros han muerto en mi lugar.” Nunca he dejado de pensar en ellos. No me identifico con las formas prescritas, obligatorias de judaísmo, y a diferencia de algunos de mis congéneres, no veo el mundo dividido entre antisemitas y “filosemitas”. He pasado de un miedo y una paranoia ampliamente justificados a una actitud de cautelosa confianza.

Ni en Chile, ni en España, ni en EEUU fui objeto de discriminación, aunque a veces me encontraba en situaciones incómodas. No me resisto a contar una anécdota graciosa. Cuando fui a Madrid por primera vez, en 1967, me alojé con una familia de la alta burguesía venida a menos durante la Guerra Civil, cuya indigencia quedaría parcialmente reducida gracias a inquilinos extranjeros como yo.

Cuando en una ocasión no pude menos que revelarles que era judío los señores no se inmutaron en absoluto, a pesar de sus simpatías nazis durante la guerra. Llamaron en seguida a su amigo el cura para convertirme a la religión de Cristo. Por un tiempo se apoderó del señor de la casa un irreprimible fervor misionero, instándome en graves tonos de encarecida súplica a que pensara en mi salvación. Después de un tiempo, ante mis firmes pero respetuosas negativas, profundamente decepcionado, abandonó su empeño. Pero durante el resto de mi estancia, así como en futuras visitas, ser judío no me ocasionó el menor disgusto. Al contrario, me sorprendió enterarme años más tarde que un gobierno comprometido con el Eje se había empeñado en salvar a miles de judíos del Holocausto.

El antisemitismo español, como el italiano (hablo de tiempos modernos), me parece en general superficial y abstracto, ya que no sobrepasa la fascinación por “el otro” tan característica de nuestra percepción de las colectividades supuestamente exóticas. Ha sido en ocasiones discriminatorio, pero no persecutorio.

Pero volvamos a mi paso por Chile. Apenas llegar a Santiago, me llamó la atención un nombre que ostentaban muros y fachadas de algunos barrios y que decía en grandes letras: NERUDA (recuérdese que llegamos directamente de Checoslovaquia). ¿Quién era este checo y qué sentido tenía el anunciar su nombre en este país? A los diez años se sabe poco de poesía y menos de política. Mi padre no tenía ni idea ni se molestó en averiguarlo, y en la escuela jamás se oía mentar a Neruda. Muchos años después me enteré del nombre de pluma del poeta chileno, inspirado en el checo Jan Neruda, de su filiación comunista y de la persecución a la que fue sometido durante el gobierno de Gabriel González Videla.

En el liceo de Santiago, los caciques araucanos Galvarino y Lautaro y los patriotas como Bernardo O’Higgins, Arturo Prat y Manuel Rodríguez desplazaron a Lenin y a Stalin en mi lista de héroes nacionales. En Santiago descubrí la desigualdad social: mi vida diaria me exponía a los allí llamados “rotos”, gentes desamparadas que vivían en condiciones de deprimente y sórdida miseria junto al río Mapocho. Pero a los diez años uno no piensa demasiado en esas cosas.

En Chile sólo tenía una pasión: el fútbol. Mi padre prosperó. Nuestra vida fue bastante agradable. En Chile aprendí el castellano. Aunque no he dejado de utilizarlo casi diariamente en mi vida personal y profesional, nunca llegó a desplazar la primacía del inglés, la lengua que para mí es el idioma en el que me siento más cómodo. El inglés no sólo forma la mayor parte de los ritos sociales de mi vida de adulto, sino que se ha constituido en el lenguaje de la intimidad. He vivido en los EEUU desde los trece años y la cultura norteamericana, aunque no sea la componente única de mi identidad, ha sido la decisiva.

Unas observaciones de paso sobre la identidad. Si en generaciones anteriores las gentes vivían con identidades predestinadas, impuestas y fijas, hoy ninguna autoridad puede ejercer el poder de decidir quiénes somos. La identidad ya no nos es dada, es más bien una condición interpretativa de sustancia mixta y compleja. Vivimos con identidades múltiples, plurales y a veces problemáticas; en fin, las creamos al ritmo de la vida o mediante la reflexión, y hasta cuando componemos textos como la autobiografía y las memorias. La tradicional búsqueda de nuestra autenticidad, la conocida interrogante ¿quién soy yo?, nos conduce a la sorpresa de que el ser auténtico es siempre más que uno.

En lo que concierne a mi persona, las adaptaciones, transformaciones y asimilaciones que acompañan al emigrante no me han causado grandes dificultades; ha sido una serie de experiencias singulares en las que me he visto obligado a traducirme del pasado al presente y asumir nuevos hábitos sociales y lingüísticos. Aunque nuestra estancia chilena fue de lo más positiva, por razones que ahora no hacen al caso, mis padres optaron por afincarse definitivamente en los EEUU. Allí residía el hermano mayor de mi padre, mi tío Emilio, y su familia. Al llegar a Chicago, nuestro destino final, nos fijamos todos enseguida en la informalidad de la gente, un comportamiento que al principio chocó a mi padre, tan acostumbrado a ciertos rituales de cortesía que por aquí faltaban. Saludaba a todo el mundo con una leve inclinación del cuerpo, a las damas les besaba la mano. Fue gracioso descubrir que unas palabras inglesas corrientes eran en húngaro obscenidades de las más groseras.

A mí me llamaron la atención unas cuantas costumbres, hábitos y novedades: me fijé en que incluso las chicas llevaban pantalones vaqueros y chaquetas de cuero, que mis compañeros jugaban a una versión extraña del fútbol con balón ovalado y que por bastante tiempo no podía pronunciar el sonido TH, ausente en los idiomas que conocía. La televisión, invento recién estrenado, ejerció su magia. Me deslumbró la cornucopia de bienes materiales y su fácil acceso, aunque me fijé en que este país también tenía a sus “rotos” -en aquellos tiempos Chicago era la ciudad más segregada de los EEUU-. Noté pronto que el trabajo era un deber, incluso para personas de mi edad. Aproveché esta costumbre para conseguir lo que en Europa y en Chile dependía totalmente del capricho de mis padres. En Chicago trabajaba en varios oficios después de mis clases y durante las vacaciones. Era el “American way” y fue la forma de costear mis estudios universitarios.

Con el tiempo, adulto ya (me refiero a los años 60 y 70), percibí otros aspectos singulares de la sociedad norteamericana, como el tema tabú de la muerte, así como un  jovial optimismo progresista, que contrastaba con la visión menos halagadora del ser humano a la que me había condicionado mi experiencia europea. Aquí imperaba una filosofía de ‘lo que debe ser, puede ser,’ así como el consabido derecho a la felicidad. Al tiempo que admiraba los logros en justicia social y la armoniosa convivencia entre las etnias más dispares, sospechaba de la ingenuidad, diría que hasta la inocencia, con que la mayoría de los intelectuales entendían la política internacional: a saber, una ceguera y un silencio incomprensibles e imperdonables ante los abusos y crímenes del imperio soviético. Ceguera e ingenuidad que, por otra parte, ha conducido últimamente a desastrosas aventuras en otras partes del globo terráqueo. Herman Melville en su memorable cuento “Benito Cereno” ha captado con finura esta ingenuidad de la psique norteamericana.

jovial optimismo progresista, que contrastaba con la visión menos halagadora del ser humano a la que me había condicionado mi experiencia europea. Aquí imperaba una filosofía de ‘lo que debe ser, puede ser,’ así como el consabido derecho a la felicidad. Al tiempo que admiraba los logros en justicia social y la armoniosa convivencia entre las etnias más dispares, sospechaba de la ingenuidad, diría que hasta la inocencia, con que la mayoría de los intelectuales entendían la política internacional: a saber, una ceguera y un silencio incomprensibles e imperdonables ante los abusos y crímenes del imperio soviético. Ceguera e ingenuidad que, por otra parte, ha conducido últimamente a desastrosas aventuras en otras partes del globo terráqueo. Herman Melville en su memorable cuento “Benito Cereno” ha captado con finura esta ingenuidad de la psique norteamericana.

En los EEUU experimentamos lo que podríamos llamar una vida normal, algo que en Hungría apenas habíamos conocido. Aquí, por fin, se podía respirar. Dada nuestra experiencia europea con el antisemitismo y el totalitarismo, el nuevo sentimiento de seguridad iba acompañado del temor de perderla. La sana suspicacia y la instintiva desconfianza hacia la autoridad que marcaban el tono del discurso público norteamericano, contrastaba con la reverencia y el miedo al que estábamos acostumbrados. Sentíamos gratitud por la libertad, la tranquilidad y las oportunidades que la nueva sociedad nos brindaba, pero este sentimiento tan positivo se unía a una renuencia a criticar sus deficiencias y errores.

Durante bastante tiempo la autoridad me tuvo hechizado. Cuando leí a Kafka por primera vez, reconocí enseguida a un hermano espiritual; su obra ha captado con pasmosa exactitud esta relación entre el individuo y la autoridad en todas sus dimensiones – psicológica, política, religiosa -. Durante años sentía inquietud en presencia de las figuras investidas de autoridad, sobre todo cuando llevaban uniforme, y como Josef K, el protagonista de El proceso, me sentía automáticamente culpable de algún delito y dispuesto a justificar mi inocencia.

Las lenguas

No tuve dificultad con el inglés. El vocabulario vino bastante rápido. Mi tío Emilio me prometió cinco centavos por cada palabra nueva. Pero al poco tiempo mi avance le obligó a retirar su oferta y declararme hablante del inglés. Con el paso del tiempo topé con esas expresiones que no son traducibles a la experiencia previa y que te ofrecen realidades y configuraciones culturales nuevas. Asimismo tuve que abandonar bloques de sentido que imperaban en mis mundos anteriores, cuyos significantes ahora carecían de significado y de referencia. Iba perdiendo mi identidad lingüística y mi subjetividad de niño europeo-occidental y chileno. Tuve que reintegrarla, traducirla al nuevo ambiente. Fue un desplazamiento en el tiempo y en el espacio, un esfuerzo de unir lenguaje y nueva vida.

En el tercer año de escuela segundaria (High School), gracias a una maestra excepcional, tomé conciencia del mundo de las ideas. Una detenida lectura del “Fedón” platónico, mantenida por un joven profesor de la Universidad de Chicago que la maestra había invitado a clase, me transportó a una región que nunca he abandonado.

Aunque el inglés es mi lengua principal y la que mejor domino, me considero persona bilingüe y multicultural, de identidad definida por desplazamientos, tanto forzados como voluntarios: una identidad fluida, cambiante, en la que la variedad de experiencias y el aprendizaje de idiomas ha enriquecido mis perspectivas y capacidades expresivas. El húngaro y el español me trasportan a zonas de experiencia e ideas que sólo ellos son capaces de entregarme. Me refiero no sólo a las peculiaridades de cada idioma, sino también a las experiencias universales a las que estas lenguas otorgan profundidad e inesperados matices. El húngaro me ha servido para la expresión de emociones soterradas, los cri du coeur que en momentos críticos buscan expresión y la encuentran en el idioma de la niñez.

Con el español experimenté los límites de la traducción, los espacios (a veces abismos) que se nos abren cuando buscamos la forma adecuada de comunicar realidades, experiencias, sentimientos de un idioma a otro. Algunas quedan tan arraigadas en la psique colectiva del pueblo que sólo es posible la traslación más aproximada. Por mucho que uno se esfuerce en traducir “No me da la real gana”, por ejemplo, se queda corto en su sentido cabal y efectivo. Decir “I really don’t feel like it” apenas roza el voluntarismo, la obstinación y la intensidad que la expresión lleva en su seno, y que define la mentalidad española ante la ley y frente a la autoridad.

El descubrimiento de Hispania

En vista de que conocía el idioma y me gustaba la literatura, el hispanismo se me presentaba como una vocación apetecible. Al concluir el bachillerato, tras un breve flirteo con el teatro (quería ser actor), seguí con los estudios universitarios con vistas a la enseñanza secundaria o pre-universitaria; no tenía por esas fechas interés en los estudios avanzados y menos en la investigación. Durante mis años de formación académica me sedujeron, como a todos, las deslumbrantes metáforas de Lorca, las paradojas existenciales de Unamuno y la elegante, sugestiva prosa de Ortega – figuras estas dos últimas a las que, junto a las de Francisco Ayala y Jiménez Lozano, luego dedicaría buena parte de mi carrera de investigador.

En un curso de Master en literatura hispanoamericana escogí como tema de mi asignatura: el análisis de “El laberinto de la soledad” de Octavio Paz. El trabajo le gustó a mi profesor y me animó a que lo publicara. Salió en “Cuadernos Americanos” de México (con un montón de erratas sin corregir) en 1968. Fue mi primer artículo y su historia me ha confirmado en la elección de profesor dedicado a la crítica literaria. Hasta la fecha el estudio se ha reproducido en cuatro antologías, incluso en la edición conmemorativa del 50 Aniversario del L.A.

Pero al tiempo que leía a Octavio Paz, devoraba las obras de Unamuno, Ortega, y de las figuras del pensamiento español contemporáneo como Laín Entralgo. Una beca Fulbright en 1966-67 me permitió dedicarme a estos temas con un año de estancia en Madrid. Mi descubrimiento de España fue un flechazo del que felizmente nunca me he recuperado. Supongo que enamorarse de un país apenas difiere del enamoramiento personal. En ambos casos se apodera del individuo una suerte de sinrazón que mitiga los defectos y exagera las virtudes de la persona o de la colectividad en cuestión.

Pisé tierra española por primera vez en los años de pleno franquismo, época, ya lo sé,  nada feliz para millones de españoles. Deambular por el Madrid de esos años era para un extranjero una mezcla de maravilla, de intensa curiosidad y de cierta frustración a la hora de penetrar en una mentalidad foránea. El paseo brindaba infinitas posibilidades de educación social. En las tascas y en los cafés, en la tertulia y en las fiestas, la sociedad española manifestaba los primores de una sociabilidad para mí desconocida, una forma de trato que ha conquistado a todo extranjero que se haya expuesto a las costumbres y hábitos de este pueblo singular. La pobreza no desvirtuaba la nobleza de las formas ni impedía una extraordinaria generosidad. Imperaba la cortesía; una atención servicial, algo reservada y formal, marcaba el tono en los espacios públicos. Un “buenos días” en las tiendas o “que aproveche” en los restaurantes, costumbres desconocidas en mi país, reflejaban la buena educación, por protocolarios que fueran. La sobriedad, la discreción, la sencillez y la pulcritud de carácter eran frecuentes. Recuerdo una ocasión en que, concluida la cena con unos amigos, nos alejábamos del local cuando el camarero nos alcanzó para devolvernos parte de una propina que su dignidad consideraba excesiva.

nada feliz para millones de españoles. Deambular por el Madrid de esos años era para un extranjero una mezcla de maravilla, de intensa curiosidad y de cierta frustración a la hora de penetrar en una mentalidad foránea. El paseo brindaba infinitas posibilidades de educación social. En las tascas y en los cafés, en la tertulia y en las fiestas, la sociedad española manifestaba los primores de una sociabilidad para mí desconocida, una forma de trato que ha conquistado a todo extranjero que se haya expuesto a las costumbres y hábitos de este pueblo singular. La pobreza no desvirtuaba la nobleza de las formas ni impedía una extraordinaria generosidad. Imperaba la cortesía; una atención servicial, algo reservada y formal, marcaba el tono en los espacios públicos. Un “buenos días” en las tiendas o “que aproveche” en los restaurantes, costumbres desconocidas en mi país, reflejaban la buena educación, por protocolarios que fueran. La sobriedad, la discreción, la sencillez y la pulcritud de carácter eran frecuentes. Recuerdo una ocasión en que, concluida la cena con unos amigos, nos alejábamos del local cuando el camarero nos alcanzó para devolvernos parte de una propina que su dignidad consideraba excesiva.

Supongo que, como cualquier ser humano, el español no podía menos que sentir cierta envidia o incluso resentimiento ante las consumiciones cuantiosas del extranjero económicamente más afortunado, quien por el simple hecho de su presencia le restregaba la desigualdad por las narices. Pero a diferencia de otras colectividades, el español se aguantaba. Por acosado que estuviera por la penuria, nunca le faltaba el gesto generoso de convidar a un café, ni dejaba de protestar cuando se le invitaba a un almuerzo. Insistía, tercamente, por apurado de fondos que estuviera, en convertir al amigo extranjero en el convidado. Como el hidalgo del “Lazarillo”, no cedía un ápice de su orgullo.

Muchos de los modales de los españoles me recordaban a la buena educación que había dejado en Centroeuropa. Algunos ignorantes de nuestro país, imbuidos de una cultura de la “sinceridad”. interpretarían este tipo de comportamiento como “hipocresía.” Pues sí, se trata de esa hipocresía obligatoria que pule y ennoblece todo contacto entre personas. Por cierto, pocos años después, la avalancha de turismo y el consiguiente crecimiento económico mermaron sensiblemente esos modales tan finos. Lo que conduce a una de las paradojas del desarrollo, a saber, que gran parte de esas cualidades tan humanas y atractivas de los españoles venían a costa de condiciones de vida que toda persona liberal rechazaría. Pero en todo caso, la sociabilidad española no ha disminuido en su vigor. Al contrario, al homologarse el país con la comunidad europea, su talante para la buena vida se ha extendido a la gran mayoría de la población.

Sí, en efecto, para mí son la sociabilidad y la hospitalidad los grandes atractivos de los españoles. Siempre preparo mis viajes con enormes ilusiones y expectativas que hasta la fecha no me han defraudado. He trabado durante los años unas amistades sólidas, preciosas. Junto a la siempre entrañable acogida personal, se une en mi caso el éxito profesional. Aunque no me ha ido nada mal en este país en calidad de hispanista, puedo decir que el reconocimiento de mis escritos y conferencias en España ha sido de una amplitud, de una generosidad que en EEUU sólo podría soñar.

Cuando pienso en España y en mis amigos españoles (y cuando digo españoles incluyo, por supuesto, a catalanes, gallegos y vascos), pienso en las expectativas e ilusiones que me produce la visita a unos familiares muy queridos, de los que recibo las atenciones y mimos que no encuentro en casa.