Es sabido que en algunos directores –Eisenstein, Welles–, el montaje es lo que dirige el sentido de un filme. Constituye, por decir así, la marca de escritura determinante que condensa la interpretación –e integración– de los materiales de que el director dispone –como un magma difuso– hasta el momento justo del ajuste que denominamos montaje.

El caso del británico David Lean es, en este sentido, revelador. Se trata de un director sin demasiados rasgos de singularidad. Lo suyo era –en un modo que no se quiere peyorativo– la corrección británica amplificada en producciones que podrían –y pudieron– llegar a ser imperiales, como lo fuera su nación. Pero hay un uso del montaje que, efectivamente, singulariza a este director. Algo con lo que Lean no sólo se limita a encadenar las secuencias con mayor o menor precisión o efectividad sino, aún más, a construir sentidos. Es curioso, asimismo, cómo un director que gustaba de las grandes tomas panorámicas donde el ojo, soberano, recorría con afán ensoñador un paisaje, o del plano superpoblado con todo tipo de cuerpos y objetos diversos que se ofrecían a un pormenorizado escrutinio, opte, en los momentos que quieren ser más significativos, por un abrupto montaje por corte. Es como si una irrupción urgente, intransigente –¡iconoclasta!– obligase de una vez por todas a acabar con la inmensa tarta visual que hasta entonces Lean estaba cocinando. Son estos momentos, verdaderos saltos epistemológicos, semánticos y rítmicos, los que producen estupor y sincera admiración en su cine. El más famoso de entre ellos es aquél del filme dedicado a Lawrence de Arabia. Vemos a Peter O’Toole soplar una cerilla en un despacho de Egipto y, tras el corte, contemplamos la aurora en el desierto de Jordania. Esta elipsis brutal, su propio cambio de escala, lo dicen todo de la transformación que se ha producido en el personaje, y con él, en la narración.

Tenemos, en principio, a un joven militar, erudito y bisoño que, con ese acto aparentemente banal y cotidiano –el apagamiento por soplo de una cerilla–, cierra un ciclo en su vida. Ciclo de lo urbano, lo artificial y mediado, de la civilización que nace por el fuego mismo, los despachos y las órdenes, la jerarquía y la disciplina: Occidente. Ese soplo apaga un mundo, pero a la vez gesta otro nuevo: mundo elemental, de aire, luz y arena. Mundo auroral, genesíaco, donde todo está en los comienzos. Todo por hacer. Mundo también explosivo, abierto, arriesgado. En él Lawrence se probará. Allí –diríamos– es donde habrá de forjarse, al (con)fundirse él mismo con él. Esta mutación de la cerilla humilde en un sol representa un salto enorme, monstruoso, categorial: no sólo el paso del ejército regular a la guerrilla, o del despacho al desierto, de Occidente a Oriente, sino, todavía más, y con todo ello, la transformación de la crisálida en gran mariposa blanca, el soldado anónimo y victoriano de pantalones cortos en la etérea figura amada que sobrevuela, ambigua y soberana, por sobre las cabezas de los nómadas –la imagen de Lawrence como la novia deseada de todas las tribus de Arabia está latente en el filme–: el paso decisivo, en fin, de un mero hombre a toda una leyenda, mito (del) andrógino, casi un dios. ¿Acaso no funciona simbólicamente ese soplo sobre la llama como el hágase la luz de las viejas teogonías?

En cierto modo, lo que sigue al soplido de esa cerilla es ya irreal. Producto, podríamos decir, de un sueño o de esas alucinaciones que precisamente el desierto produce. O, tal vez, el resultado de un deseo enorme, brutal, intransigente también, inmenso y peligrosamente abrasador como el sol que nace en el desierto. Fantasmagorías que una vida persigue y que, por tanto, hacen la vida. Con el apagamiento de esa llama toda realidad diurna desaparece, y la noche se enciende –la noche primera de una y mil noches, la noche que los cuentos al borde del lecho llevan preparando en las mentes y los corazones aventureros de todo el mundo.

No es efecto menor del montaje por corte alcanzar este grado de espejismo, lograr esta sensación de mundo emergiendo una vez que cerramos los ojos, en un puro e instantáneo parpadeo. Que David Lean era consciente de toda esta operatividad del corte lo acredita el hecho de que, al parecer, ya filmaba las escenas pensando en esta función del montaje. Había sido, en su juventud, un montador excepcional y muy acreditado entre la profesión y, en este caso concreto, sabemos que, por fortuna, no siguió las premisas que el guión le indicaba: un fundido encadenado.

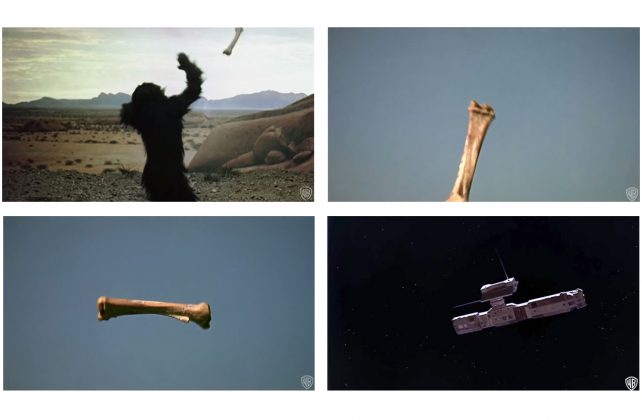

En definitiva: no hay mejor prueba de que la forma es el contenido que este pequeño ejemplo cinematográfico. Esta particular acción expansiva de Lean, un verdadero salto del aliento más íntimo, de la respiración existencial, al soplo universal y bíblico del desierto. Similar, en este sentido, a otro montaje por corte igualmente glorioso: la transformación que en 2001 de Kubrick se produce del hueso criminal y prehistórico a la nave espacial; un salto de miles de años que se soluciona de la manera más pura y decisiva. También la que mayor contenido subliminal es capaz de transmitir. Ambos gestos cumplen, literalmente, con la famosa definición que del montaje ofreciera Deleuze: “Lo que hace el montaje, según Vertov, es llevar la percepción a las cosas, poner la percepción en la materia, de tal manera que cualquier punto del espacio perciba él mismo todos los puntos sobre los cuales actúa o que actúan sobre él, por lejos que se extiendan esas acciones y esas reacciones” (La imagen-movimiento).

El montaje de Lean no sólo reúne, tal como –entre otras cosas– apunta Deleuze sobre Vertov, “al hombre del mañana con el mundo anterior al hombre”, sino al mundo de la civilización organizada y disciplinaria con el sueño de su deserción, su apagamiento, su drástica superación. Todo eso ha de desaparecer, para que se haga posible la luz de una aurora en el desierto, el desierto mismo como un(a) mañana elemental y primera. Con ese gesto único –tan sólo un soplo o un corte– cesaba todo tumulto y rumor, el tráfago fatigoso de las órdenes y los días. Se abría un tiempo futuro. Se desvanecían las formas y, como en un asombroso efecto de teatro, surgía en el acto el acto de una creación inmaculada: el amanecer, un mundo nuevo y salvaje, desnudo, puro, renacido. Todo comenzaba verdaderamente a existir. Era posible.