To gild refined gold, to paint the lily

(…) is wasteful and ridiculous excess

Shakespeare, King John (Act IV, scene 2)

I.

No he vuelto jamás a Manderley, pero siempre he regresado a Golden Brick, y lo hice tan a menudo que ya hace algún tiempo que decidí habitarlo. Me había resistido a conocer la historia del edificio y la de sus habitantes porque solo quería que se mantuviera como la había percibido cuando llegué. Un no lugar, un sitio del que pudiera decirse: desengáñate, no hay un dónde allí, un puerto donde cualquiera pudiera recalar y retomar su vida renunciando a mantener o a negar su identidad o su biografía porque nadie iba a obligarle a presentarse ante la comunidad ni a rendirle cuentas. Por eso había rechazado cualquier trato personal con quienes compartían ese espacio y lo habían habitado antes que yo. No se rinden cuentas ante los que consideramos paisaje.

Pero no era tan fácil. Una vez transigí y acepté la invitación de un antiguo vecino que acababa de mudarse a las afueras, una comida con amigos en la sierra. Durante la sobremesa un arrepentido que había dedicado su vida a presidirlas me confió, llevándome aparte y murmurándome al oído, que las comunidades de vecinos se habían creado con el único propósito de asediar la plácida vida de los propietarios ausentes y que, aunque lo lamentaba en cada convocatoria, era incapaz de asistir a ellas sin ir armado.

Rendido ante su audacia, que al principio atribuía a su intención de alarmarme, no fui capaz de contradecirle durante el resto de la tarde. Tampoco me sorprendió que la conversación recayera durante casi diez minutos sobre el carácter lesivo de la propiedad horizontal para la salud y la entereza de los varones bien constituidos.

Mi anfitrión me había advertido de que mi interlocutor se había desempeñado durante décadas como administrador de propiedades propias y ajenas, una circunstancia que conseguía mantener mi interés, a pesar del impronunciable néctar que continuaba sirviéndome. La etiqueta mostraba una marca de malta que no conocía –Glentauchers–, por lo que supuse que mi nuevo amigo sabía de qué hablaba tanto cuando se refería a la administración de propiedades como cuando me hacía el honor de compartir un whisky que no se encontraba al alcance de cualquiera.

Advertí sin embargo que lo que pretendía demostrar excedía a su experiencia profesional, quizás porque una vez demediada la ampolla proveniente de los más escarpados páramos de las Tierras Altas afirmaba sin sonrojarse –y más allá de lo que el dorado licor le exigiera a esa hora de la tarde– el origen totalitario de todas las comunidades de vecinos inscritas en el territorio nacional.

No parecía referirse a su carácter administrativo, jurídico o social. Supuse que su sorprendente expresión lo era de un exabrupto que había estado esperando su momento para manifestarse y compensar así las constantes frustraciones que tales comunidades acostumbran a causar a los administradores y a los propietarios no vocacionales, una categoría en la que quise incluir a mi circunstancial amigo al que, a esas alturas de la tarde, me costaba considerar solo como un honesto y diligente administrador de bienes inmuebles. Pidió más hielo, se sirvió una generosa dosis de Glentauchers y agitó el vaso.

—A veces es posible la franqueza viril. Esa que une a los hombres en una sobremesa agradable, sobre todo si se prolonga hasta el anochecer. ¿Has oído hablar de la sinceridad legionaria?

—Creo que sí: es los que nos mantiene atados a la mesa, al whisky y a la conversación. Y al combate.

Ya que había aceptado la invitación no quería renunciar a estar a la altura del ambiente.

—Exacto. Por eso voy hablarte como voy a hablarte. El enfrentamiento viril solo tiene sentido entre vecinos. Entre países vecinos o entre vecinos de rellano, al menos para aquellos que no son capaces o no han tenido, como desgraciadamente ha sido mi caso, la ocasión de hacer la guerra.

Mi anfitrión me había advertido de la procedencia familiar de mi interlocutor. Su padre, un piloto procedente del Club de Aviación de Andalucía, un aviador pata negra en la época inmediatamente anterior a la guerra y un héroe después de abril de 1939 le había dejado una impronta indeleble que a veces llegaba a incomodar a sus amigos.

—Me han dicho que tu padre fue piloto en la guerra.

—De los primeros. Lo encuadraron en los servicios de enlace que al inicio del Alzamiento coordinaban la aviación franquista con la Aviazione Legionaria de Mussolini. Por eso en 1937 voló a Roma para reunirse con su jefe, Ettore Mutti.

—¿Llegó a conocerlo? ¿A Ettore Mutti?

Yo no sabía mucho del tal Mutti, pero creía recordar que lo habían fusilado o que había muerto en un bosque intentando escapar de los carabinieri cuando los italianos cambiaron de bando en plena guerra. La República de Saló, Pasolini y todo aquello.

—Sí, estuvo con él cuando le volaron la mano. Ettore era un poco simple, tan negado para la retórica fascista como bien dotado para la acción que el Duce exigía. Pero no sabía dar mítines, por eso acabo mal.

—Pero el papel de tu padre debió ser bastante importante durante la guerra…

—Lo fue durante un tiempo. También era valiente. ¿Sabes cómo lo llamaba Mussolini?

—¿A tu padre?

—No, a Ettore. Cuando hablaba de él decía que era aroma de una vida pura. Aún guardo una foto de Tempo en la que aparece. Era una revista que nos regalaban cuando acabó la guerra en el liceo italiano que estaba cerca de casa. La acababan de inaugurar y nos dejaban pasar para jugar al fútbol. Pero a mi padre le gustaba más Signal. ¿Sabes qué le dijo?

—No, no lo sé. ¿Qué le dijo?

La conversación dejó de interesarme justo en el momento en el que la mesa de las sobrinas –así las había calificado mi anfitrión–, que habían regresado de improviso de su baño, se llenaba de risas y de murmullos deliciosos. Quería buscar a quien me diera la ocasión de escapar de la camaradería viril, de la Aviazione Legionaria y de las embarazosas confesiones de mi reciente interlocutor y que me permitiera disfrutar de la frivolidad de las sobrinas, tan cómplices entre ellas como irónicas y distantes hacia el resto de los asistentes al almuerzo. El mismo que provocaba el daño iba a ser mi salvación. Pedí al nieto del admirador del alma pura que me las presentara.

—Cayetana, Carlota y María.

—Encantado. Giovinezza, giovinezza primavera di bellezza.

—¿Hablas italiano?

No lo hablaba y estaba un poco avergonzado porque la conversación de mi vehemente interlocutor me había desconcertado y me había llevado a hablar un italiano ridículo y fuera de lugar. Por si fuera poco confundía un fragmento de un himno escuadrista con un par de versos muy conocidos de Lorenzo de Medici. Intenté enmendar mi presentación.

—Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Creo que no lo he dicho muy bien.

—¡Me encantaaaa! Aunque no sé que quieres decir. Un novio di Milano que conocí en Formentera el año pasado hablaba como tú.

Tan jóvenes y tan bellas que el tuttavia, que el sin embargo, no les había afectado encara, todavía. Las tres habían sido bautizadas con nombres previsibles para su entorno social y parecían capaces de mantener una conversación más atractiva que la que me había infligido el arrepentido administrador de propiedades y algunos conocidos del edificio durante el aperitivo previo al almuerzo.

—¿Vives en Golden Brick?

—Sí. ¿Cómo lo sabes?

—Me lo han dicho. Mi padre vivió un año allí cuando estudiaba.

Pero el nieto de la Aviazione no se había rendido. No iba a renunciar a monopolizarme a pesar de verme rodeado por una compañía que a cualquiera, incluso a él mismo, hubiera debido parecerle mucho más estimulante que la suya desde cualquier punto de vista, incluso aunque yo hubiera sido un historiador que hubiera recurrido a él para que me hablara de Ettore Muti. Hasta su admirado comandante hubiera respetado mis intentos de conversación con las sobrinas.

María había iniciado una discusión sobre los restaurantes veganos de Madrid. Pero mi vecino solo quería hablar del jefe de la Aviazione Legionaria tan admirado por D’Annunzio como odiado por sus víctimas en España. No, no había oído hablar de los Savoia-Marchetti SM.79 –los malditos jorobados– ni de los aviones Fiat. Me resultaba indiferente la capacidad de fuego de esos dos prodigios de la aeronáutica italiana de la época.

—Te llevaría a que probaras un tajín de limón con quinoa y lazos de espárragos. Te convertirías, créeme.

Cayetana me veía sinceramente interesado en su propuesta vital y gastronómica. Yo había aceptado ya la invitación y me hubiera ido en ese momento, aunque no eran más de las seis de la tarde, a guardar la mesa de cualquier restaurante en Malasaña durante dos o tres horas con tal de librarme de la Aviazione Legionaria y del aroma del alma pura o de la eficacia de Ettore Muti en los bombardeos de Durango, de Barcelona, de Alicante, de Sagunto, de Manacor o de Játiva.

Pero empezaba a entender que estaba compartiendo hielo y whisky con alguien que se emocionaba con las hazañas criminales de un tipo que no podía dar mítines porque no sabía hablar. Su abuelo, junto a una par de decenas de aviadores italianos, había bombardeado hacía ya ochenta años a gente desarmada, compatriotas de todos los que compartíamos el Glentauchers en el chalé de nuestro común amigo de la sierra de Madrid.

Me consolaba pensar que tal circunstancia no era más que la servidumbre en la que a menudo deben incurrir algunos escritores cuando interrogan tipos que asesinan a sangre fría a una familia de Kansas o toman en el té con pastas con brujas porteñas para poder escribir que los envenenados con cianuro lloran mientras mueren. Me resigné a mantener la conversación con las sobrinas veganas en un desdichado y fingido segundo plano.

—Solo merecen la propiedad quienes están dispuestos a defenderla con las armas. Eso le dijo Mateo a mi padre

—No esperaba menos.

—Pero le dijo algo más. Mi padre me lo repetía siempre.

—Casi puedo imaginármelo.

Ya sabía que era inasequible a mi frialdad y a cualquier ironía. Volvía a interesarme por las sobrinas que habían dejado la restauración vegana para comentar el estado de una amiga común a la que le había dado un bajón en una clase de Bikram Yoga.

—El estado burgués nos adormece porque nos aleja del peligro. ¿Entiendes por qué hay que desconfiar del derecho y de sus instituciones civiles? Por eso, a pesar de presidir muchas de ellas durante casi cuarenta años no he creído nunca en las comunidades de propietarios.

—Ya veo. ¿Y cómo acabo el tal Ettore?

—Lo apiolaron los mismos fascistas en 1943. Fue Badoglio, te sonará seguro. ¿A que no te suenan Baracca, ni Mario Visintini? Pero esto no acaba de gustarte ¿No? Glentauchers. ¿Oye, no tienes otra marca?

Nuestro anfitrión me lanzaba miradas de complicidad. Creí que había superado la prueba al que algunos grupos de amigos acostumbran a someter al recién llegado con pretensiones de integrarse: si aguantas al más pesado ya eres uno de los nuestros. La conversación no me era del todo indiferente, sobre todo comparada con la que se mantenía a mi lado y en la que no podía terciar a pesar de mi interés por las señoras que la mantenían. ¿Las mallas apretadas resultaban siempre contraproducentes en una calurosa sesión de Bikram Yoga?

La verdad es que Baracca me sonaba incluso menos que esas calurosas sesiones a las que las sobrinas atribuían toda clase de virtudes. Al cabo de dos semanas cené con un amigo de Brescia que me contó que en realidad me estaba refiriendo a un valeroso conde y afamado piloto en la Primera Guerra Mundial. El cavallino que hizo que pintaran en el fuselaje de su avión fue el que inspiró al que todavía exhiben los Ferrari. Algo más sabía de Visintini, porque lo recordaba de un cómic de Hugo Pratt en el que se medía en tierras abisinias con Wellesley, otro aviador inglés.

No regresé nunca más a ese chalé en la sierra. Volví a hablar una vez más con el nostálgico renegado de la administración de fincas que me había contado la historia de Ettore Mutti, pero falleció poco después, cuando me encontraba en Shanghái, lo que me eximió de asistir a su funeral.

Durante un tiempo olvidé a Carlota, a Cayetana y a María, la quinoa y el Bikram Yoga. Una de las sobrinas protagonizó unos meses después un feliz reencuentro que merecería algo más que una nota a pie de página en este texto y quizás en mi vida. Pero esa tarde, mientras conducía de vuelta a Madrid, me entretuve con dos cuestiones: si debía comprarme unas mallas fresquitas y hacerme vegano para que las sobrinas y sus amigas me invitaran a cenar quinoa con lazos de espárragos y –aunque hubiera preferido soslayar esta segunda cuestión– si entre los vecinos que saludaba a diario en Golden Brick había alguien más que asistiera armado a las reuniones de la comunidad de propietarios.

II.

—Que me ha dicho Camilo que estás buscando a alguien que conozca la historia del edificio.

Lo había visto en la terraza del bar durante las reuniones vespertinas que la carcundia local mantenía con regularidad diaria. Debía haber gozado de una notable buena planta que conservaba a pesar de sus más de siete décadas. Lucía camisas a rayas bien cortadas, y un pelo relativamente abundante y definitivamente cano, peinado hacia atrás con caracolillos en la nuca. Aun no sabía si podía considerarlo un pilar de la comunidad, pero era sin duda un prototipo. Del barrio, de toda la vida.

—Nos sentamos ¿Quieres? ¿Qué tomas? ¿Un gin tonic? Aquí es lo habitual a estas horas. ¡Camilo! Ponnos otro de lo mismo. Me llamo Santiago.

—Encantado, soy Antonio. Creo que somos vecinos, le he visto a menudo en la terraza del bar.

—Yo a ti también. Nos tuteamos sin quieres. ¿Así es que te interesa el edificio?

—Su historia al menos, su nombre siempre me ha llamado la atención.

—¿Golden Brick? Un nombre genial. Conocí a quien lo inventó, el promotor, un buen amigo de mi hermano.

—Algo así como… ¿Ladrillo dorado?

—Exacto, por lo visto se le ocurrió a la vuelta de un viaje a Las Vegas. Nos dijo que había estado en un casino que tenía ese nombre, aunque sus amigos se reían. Les parecía un nombre ideal para un club de alterne.

—Esa es otra de las historias que me interesan, Santiago. Hace unos días que en aquí mismo sorprendí a dos señores –creo que no eran vecinos– hablando de lo que llamaban la época dorada. Contaban cosas increíbles.

—¿Qué quieres? ¿Que alguien te descubra algo del ambientazo que había aquí a principios de los setenta? Hombre, no era Londres, pero…

—Me han dicho que aquí vivían banqueros vascos y aristócratas sevillanos, que llegó a haber una nutrida representación de señoritas de provincias con ciertos posibles y que la quinta planta albergó durante algunos meses a escritores y a gente de la clandestinidad de paso por Madrid, que había fiestas casi todas las noches y en todas y cada una de su seis plantas. No me lo acabo de creer.

—Bueno, tampoco hay que exagerar. Es verdad que si hablaran estos ladrillos con vocación de lingotes contarían historias muy sabrosas y algunas muy tristes. Pero de las tristes sé bien poco.

—Pues cuéntame las alegres, Santiago.

—Verás, mi hermano decía que Golden Brick era ideal para establecer una garçonnière,una palabra que en los setenta ya no usaba nadie –era mas bien propia de nuestros padres– pero todos intuíamos su significado. Quizás por eso la empleábamos los que no vivíamos aquí,

pero frecuentábamos el edificio y contribuíamos sin querer a su leyenda. Los amigos nos decían: ¡Vaya suerte!, cuando en la conversación aparecían las palabras Golden Brick, garçonnière y Las Vegas y hacían méritos para que les invitáramos. Pero nosotros no podíamos llevar a nadie a esos parties.

Santiago pronunciaba parties con la afectación en la que se incurre cuando quiere dejarse claro que se es consciente de que la palabra ya no está de moda.

—Pero todo suena bien, a despreocupación, a juventud dorada, a noches inacabables. Sería imposible no querer que te invitaran a un sitio así.

—A mí me suena a nostalgia. Ahora es imposible hacer que esas palabras evoquen lo que recuerdo de esos años de mi vida. Y creo que no es solo porque ya no tengo la edad que tenía entonces. ¿Donde están las nieves de antaño? Todo eso que nos cantaban los franceses. Yo ya sé dónde están, cubren mi cabeza, ya lo ves. Pero era el momento en el que empezábamos a ver a gente que hacía cosas que nunca se habían visto en España.

—¿La Transición?

—No, un poco antes y no estoy hablando de política. Era gente, amigos nuestros, que no quería entrar en la edad adulta, que alargaba su juventud, que se iba a Ibiza, a Londres o a sitios más lejanos. Nosotros no éramos de esos, pero de pronto nos dimos cuenta que era posible conocer chicas, tú ya me entiendes, sin tener que pasar por la vicaría ¡Ni ponerles piso! Creo que no solo era la edad de oro del edificio sino la de todos nosotros.

—Pues pervive cierto aroma en el ambiente. Golden Brick ha heredado algo de la época a la que te refieres. Ahora entiendo porqué este lugar me pone tan de buen humor.

—Pero tú vives aquí, ¿no?

—Sí, de forma intermitente. He vivido aquí algunos años y siempre que regreso sonrío al entrar y me embarga el buen humor durante un rato. Me ocurría igual cuando regresaba a un apartamento que tenía en Nueva York.

—¿Has vivido en Nueva York?

—Un par de años, también de forma intermitente. Y por eso me llaman la atención los nombres de algunos edificios. El de Manhattan se llamaba Symphony porque estaba muy cerca del Carnegie Hall.

—El Carnegie… estuve una vez, hace muchos años, en un recital de Kiri Te Kanawa. Pero la ciudad me pareció un poco peligrosa, eran los ochenta, ya sabes. No he vuelto desde entonces, pero tengo un amigo que dice que ahora es muy segura. Puede que haya algo de eso, que haya edificios más alegres que otros. Pero en el Golden Brick se pone de buen humor todo el mundo. ¿Te has dado cuenta del nombre del bar?

—¿El bar?

—La Celestina. ¿Cómo no? Me gustaría presentarte a unos amigos. Aunque ninguno vivía aquí entonces seguro que pueden contarte algunas cosas.

—Me encantaría, pero no voy a poder quedarme. Nos vemos por aquí, para el gin tonic, como hoy. Ha sido un placer hablar contigo.

—A mí también me ha gustado. Hasta pronto.

Me hubiera quedado a esperar a sus amigos. Intuía que eran los mismos que daban forma a la carcundia local y temía que no fueran muy diferentes a los que había conocido en el chalé de la sierra o que incluso alguno de ellos fuera amigo del camarada del aroma del alma pura. Ya he dicho que aunque Santiago no era de los más habituales lo había visto entre ellos a menudo. Además, su conversación no era la de un carcamal si no la de alguien que parecía haber vivido, haber viajado y haber leído un poco. Había estado a punto de preguntarle si conocía a Villon, por lo del verso de las nieves de antaño, pero no quería llevar la conversación fuera del asunto de la historia del edificio. Además, necesitaba tomar más notas.

III.

“ (…) Así, si se quisiera analizar el concepto mismo de carcundia o al menos su resto fiel, ya que se trata de una definición en desuso proveniente del Antiguo Régimen, podía recurrirse a la observación de los parroquianos de un bar que ha tomado prestado el nombre de uno de los personajes, paradigma de quien facilita las amorosas componendas y uno de los más famosos de nuestra literatura. Aquí, en La Celestina, se reúne a la hora del aperitivo y a la caída de la tarde una tipología humana cada vez difícil de contemplar como tal en cualquier otro lugar de la ciudad”.

Era una de las notas que había tomado inmediatamente antes de la conversación con Santiago en la que fingía el punto de vista del etnógrafo. Me di cuenta enseguida que adoptar una perspectiva que lo primara sobre el mantenido por los nativos reunidos en el bar resultaba un artificio que no me iba a llevar muy lejos ya que, a pesar de haber realizado ciertos estudios relacionados con esa metodología, ni yo era etnógrafo ni mis vecinos habían nacido en las islas Trobriand. En consecuencia, convine conmigo mismo que debía abandonar mi posición de sujeto observador para hacerme indistinguible del objeto observado, lo que no debía resultarme imposible ya que tal objeto estaba compuesto por algunos de mis vecinos más notables.

La primera vez que asistí a la reunión de esos notables fui testigo de un momento conflictivo, una de las mejores situaciones para comprender la dinámica de una comunidad cualquiera. La de los melibeos, en este caso pues así se autodenominaban los asistentes a la doble tertulia diaria que se celebraba durante el aperitivo y a la caída de la tarde.

Don Guillermo, Guillermito para don Joaquín, a pesar de sus ochenta y dos años cumplidos, había empezado una disertación sobre uno de sus temas preferidos.

—¡Fue un fallo garrafal del mariscal Jofre! Una barbaridad. Ya eran tiempos en los que resultaba obligado invertir en artillería moderna y en aeronaves, no en fortificaciones. Ya podéis ver lo que ocurrió.

—Te digo que la línea Maginot no llegaba hasta Italia. ¿Cómo cojones iba a llegar hasta Italia? Mira chico, cuando estoy seguro de una cosa no me gusta que me la nieguen a la cara.

—Podrías estar todo lo seguro que quieras. Joaquín, ¿por qué no te lees el Espasa?

Don Guillermo me dijo más tarde que en una ocasión en la que uno de los presentes, que no era melibeo, había hecho el amago de sacar el móvil para zanjar un asunto parecido –cierta decisión errónea de Rommel en la segunda batalla del Alamein– fue inmediatamente sometido a la burla, las pifias y los abucheos del resto de los presentes y que desde entonces a nadie se le ocurría allí recurrir a nada que no fuera la autoridad última y definitiva de la enciclopedia Espasa para zanjar cualquier discusión.

—Joaquín, que a los franceses Mussolini no les gustaba un pelo, hombre. Además, tú eres abogado, qué sabrás tú de la línea Maginot.

—Y tú ingeniero, no te fastidia.

—Pero aficionado a la historia militar, no como tú que solo te gusta la filatelia.

La Celestina carecía de biblioteca y a ninguno de los melibeos se le hubiera ocurrido cargar con el tomo pertinente para finiquitar la cuestión por lo que las discusiones acababan convirtiéndose en algo parecido a esos objetos que una buena anfitriona sabe sacar en el momento en el que la conversación decae.

—Te voy a traer la fotocopia de la Espasa y vas a pagar los gin tonics de todos estos.

—Que sí, Joaquín que sí, que pago los de estos y los tuyos también, pero mírate la Espasa.

IV.

La conversación con Santiago acerca de la edad dorada de Golden Brick me había llevado a considerar si mi reciente estimación de la cábala o del nominalismo, que niega la existencia de universales o, más modernamente, si el abuso de los significantes vacíos, bien sea para proponerles apasionantes relaciones con otros significantes del mismo jaez o para llenarlos de significados a gusto del proponente, tenía algo que ver con la alegría que me proporcionaban dos lugares donde había vivido. ¿Podía decirme a mi mismo en voz alta y sin sonrojarme de que “El nombre es arquetipo de la cosa/ que en las letras de la rosa esta la rosa/ y todo el Nilo en la palabra Nilo”. Conocía los versos, pero nunca los había tomado muy en serio.

Una noche, navegando no por el Nilo sino por el Amazonas en el carguero Álvaro de Siqueira llegué a creer que la solución a ese asunto me había llegado sola, aunque solo fue posible por la aparición de una turbadora Pentesilea que no venía de las montañas de Macedonia sino de las llanuras de Gröningen. Ya en Iquitos, donde embarcamos, no me había parecido menos bella que aquella reina de las amazonas que admiró Aquiles solo después de atravesarla con su lanza ante las puertas de Troya.

La serenidad que me poseyó durante esa noche después del lance me condujo a ese bendito estupor que empuja a los mejores a las más valiosas y necesarias reflexiones y al resto, al cigarrillo o al sueño. Lo de la necesaria reflexión después del lance lo había leído en un tratado persa del siglo X, escrito por un autor de Shiraz a quien Ferdowsi admiraba. No reproduciré aquí el fragmento, baste decir que mantengo como máximas algunas de sus enseñanzas. Una de ellas me animó en ese momento a elegir entre dos opciones igualmente honorables: tenía que despedirme inmediatamente de la Pentesilea de Gröningen o proponerle la visión de la luna sobre el río que la había bautizado. Contemplar al mismo tiempo la belleza de mi amante y la grandeza de las aguas que surcábamos honraba al río, al tratadista y a la amazona.

Pero, a pesar de susurrarle cuánto me gustaba el Amazonas y las amazonas como ella y de apelar a algunos de los recursos que el tratadista, tan admirado por Ferdowsi, me brindaba todo resultó inútil. Uno de esos recursos infalibles consistía en instilar en la orejita de la amada ciertas palabras que le habían resultado de gran provecho al autor cuando descendía el Tigris cortejando a la dueña de sus miradas en una balsa repleta de sedas y de almohadas. Le decía: esta copa de cristal, risueña de vino,/ es una lágrima que contiene la sangre de mi corazón.

Bien porque mi farsi fuera bastante limitado en esos años o porque la bella de Gröningen se mantuviera indiferente a cualquier variante de las lenguas indoarias cuando se empleaban con intenciones amatorias no conseguí que desistiera de permanecer en su coy para acodarse a mi lado y contemplar la noche, la selva y el río desde la amura de proa del Álvaro de Siqueira.

Pero aun negándome su presencia ya he dicho que mi admirada había contribuido a que accediera a una valiosa reflexión. A solas y una vez en cubierta di en meditar sobre la diferencia entre navegar el Amazonas o el Madre de Dios, uno de sus afluentes, analogía que me llevó a la conclusión de que si no era lo mismo navegar el Madre de Dios que el Amazonas a pesar de que su caudal, su potencia, su paisaje y su peligro eran prácticamente similares, por las mismas razones tampoco lo era vivir en Golden Brick, en Symphony House o en Manderley y que quizás fuera verdad aquello de que en las letras de la rosa está la rosa.

Me bastó con una sencilla permutación para entenderlo. Si llamamos al castillo irlandés Golden Brick, al apartamento de Madrid Manderley y al de Nueva York Golden Brick también, las consecuencias para sus habitantes irían desde la irrisión al desconcierto, lo que produciría un deterioro de la satisfacción de todos ellos al sospechar que las construcciones donde residían eran, en buena medida, significantes que se dejaban habitar.

Y si eso valía para el Castillo de Manderley que, como La posada de Jamaica, era una invención de la estupenda Daphne de Maurier, creadora de un lugar donde también me hubiera gustado vivir durante un tiempo, valía para cualquier casa, apartamento, refugio, quedo, garçonnière o residencia que hubiera sido individualizada mediante un nombre.

Aun hoy nuestro edificio promete a quienes lo habitan que iluminará el fluir de sus vidas con el fulgor del ladrillo. Si su nombre ya resulta estimulante a nómadas y trashumantes, el de la calle donde se encuentra no le va a la zaga, una expresión ya no en desuso sino antañona para muchos oídos actuales pero, como enseguida se verá, especialmente apropiada: el que accede al edificio del ladrillo dorado consigue, por el mismo precio, ser vecino de una calle donde se elige entre honrar al Pacificador del Perú, Pedro de La Gasca, que decapitó en Lima al hermano de Pizarro o, si se dispusiera de una sensibilidad más ilustrada que imperial, homenajear a don Mariano Lagasca, insigne director del Jardín Botánico de Madrid.

Hasta ahí llega la deliciosa ambigüedad que esta calle permite, tan conveniente para los que han elegido una vida sin demasiadas ataduras, una indefinición que les sería imposible mantener a aquellos otros que hubieran optado por otra menos anfibológica de entre las calles próximas, fuera la dedicada al dramaturgo y cuatro veces ministro de Ultramar, al general bonito, al filósofo español por antonomasia, o al epónimo pintor barroco de la calle donde voló un coche hasta descender en una de sus azoteas. Caminando por ella habría gente que se equivocaría al considerar menor la que cruza, la dedicada al sainetista de Las tertulias de Madrid.

No, no es respectivamente lo mismo vivir en Ayala, en Serrano, en Ortega y Gasset, en Claudio Coello y ni por asomo, en la calle dedicada a don Ramón de la Cruz –aunque viviera allí el profesor García Morente– que vivir en la calle de Lagasca. De la calle Velázquez no diré nada, al menos de momento.

V.

Pero el juego de estas calles no anda solo entre pacificadores del Perú, ministros de Ultramar, generales bonitos y filósofos kantianos. Uno puede encontrarse también con personajes tan galdosianos como el opositor, el tabernero gallego con pretensiones o el mismo don Joaquín, heredero de un buen número de hanegadas de cereal que vino para quedarse, dicen que espoleado por sus padres cuando una cuestión de lindes y escopetas se le fue de la mano a él y a su familia. Hablaremos de don Joaquín más tarde porque es uno de los miembros principales de la carcundia local. Dediquémonos ahora al primero de los otros dos:

Estimado vecino:

como tiene usted todo el aspecto de simpatizar con la causa animalista debo recordarle que sea o no cierto su compromiso con ella el trato que da a su mascota dejándola sola y probablemente sin agua ni alimento durante todo el día en el apartamento contiguo a mi vivienda resulta impropio de cualquier persona que se tenga por tal.

Además, he de decirle que como los continuos aullidos, ladridos y perrunos lamentos a los que me condena a diario interfieren en mi trabajo e impiden nuestro bienestar, siendo ya tres lo afectados –su perra y nosotros dos– he decidido poner en conocimiento de esta circunstancia a la Sociedad Protectora de Animales de Madrid.

Suyo, su vecino.

Era la nota que había clavado con una chincheta en la puerta del apartamento de al lado mientras tras ella arreciaban los ladridos que no dejaban de parecerme una petición de auxilio a la que de momento solo podía responder con ese gesto. Siempre me ha gustado clavar notas en las puertas: unos días me siento Lutero en el pórtico de la catedral del Palacio de Würtemberg con un clavo entre los dientes, un martillo en una mano y la Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, las tesis que incendiarían Europa durante siglos, en la otra.

Los días en los que he conseguido adormecer mi furia teológica me identifico más con un burgués revolucionario pero muy audaz cuando clava un cahier de doléances en la entrada principal del Ayuntamiento de Tours. Exactamente eso, un cuaderno de quejas era lo que había dejado en la puerta de mi vecino ya que la mías no me parecían en ese momento menos importantes que el documento jacobino, aunque hubieran sido suscitadas por el comportamiento de una sufrida perrita.

Reconozco que, aunque no me sienta mal la toga laticlavia, que en privado luzco con cierta desenvoltura no exenta de senatorial gravedad, no me atrevo a pasearme con ella por el edificio ni a transitar de esa guisa por las calles de la ciudad. Por eso aun estoy buscando la ocasión de clavar las Doce Tablas en algún lugar, no en Golden Brick porque allí debiera mantenerse, al menos por un tiempo, ese estatuto de extraterritorialidad ajeno a las doce, a las veinticuatro, o las treinta seis tablas, al código de Hammurabi o a cualquier regulación que pudiera empañar la felicidad de mis vecinos con engorrosas regulaciones

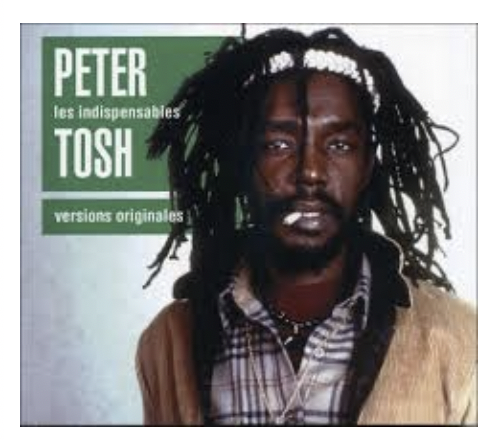

Mi humilde nota hizo efecto a las pocas horas. En mi puerta estaba el presunto animalista: rubio, alto, delgado, flexible, de más o menos veinticinco años y con rastas que me parecieron, a pesar de su claridad, más cercanas a las de Peter Tosh que a las de Bob Marley, quizás porque estaban peor trenzadas. Vestía una camiseta de Futuro Terror, con la palabra precipicio bien visible.

—Hola, buenas noches, he leído su nota y quisiera disculparme por las molestias. Pero la verdad es que nunca dejamos a la perrita en casa…

—La oigo ladrar todos los días sin descanso y lo considero una tortura para su mascota y un martirio para nosotros.

—Bueno, alguna vez sí que la dejo. Es que a veces tengo que cantar.

—¿Canta usted por las mañanas y por las tardes? Pero parece que no canta por las noches. ¿Próximo Terror? Es un grupo ¿No? Matinal y vespertino por lo visto. A mí no me tiene usted aterrorizado, ni ahora ni en un futuro próximo, me tiene usted harto.

—Sí, un grupo indie no muy conocido, pero con buenas críticas. Lo formaron unos amigos. Pero no soy el cantante del grupo.

—¿Y dónde canta usted?

—Es que estoy preparando oposiciones a notarías …y a registros. A las dos. Y tengo que ir a cantar casi todos los días. El temario presenta muchas coincidencias, ¿sabe?

En ese momento no sabía nada. Estoy seguro de que mi desconcierto se traslució en mi rostro porque el presunto animalista me regaló una sonrisa tranquilizadora. Estaba preparado para encontrarme con un radical, con un okupa desalmado, con un recalcitrante fumador de porros, un consumidor descerebrado del más potente cristal o con un jarraitxu con capucha y tenía ante mí a un futuro registrador de la propiedad e incluso a un aprendiz de notario que me hacía notar la parcial y conveniente coincidencia de los temarios que estudiaba con similar o parecido empeño.

—Ya… Así es que es usted opositor a notarías… Por vocación supongo.

Había enunciado la pregunta de forma positiva, pero en realidad quería decir lo contrario: (No será esa tu vocación con esas pintas).

—No, en realidad carezco de vocación.

—Le gustará la música, el cine, los videojuegos, los cómics. O a lo mejor incluso el derecho…

—Como ya le he dicho no sé qué es la vocación y creo que nunca me ha interesado saberlo. Más o menos me gusta todo eso que usted ha mencionado, pero no estoy especialmente interesado por nada.

—La política tal vez… los animales… ¡La ciencia veterinaria! Su mascota, a la que debe querer mucho…

—Por nada, por nada especialmente.

—¿Entonces?

—El dinero, hay que ganarlo y parece que un notario o un registrador lo gana cómodamente y sin complicaciones.

—Pero la camiseta, las rastas, la rebeldía, ¡El Terror Futuro! Pensaba que eras… A esas alturas de la conversación ya sabía que el inevitable tuteo en el que había incurrido iba a ser la grieta por la que iba a entrar mi derrota

—No sé cómo se vestía usted cuando tenía mi edad, pero ahora vamos así. Bueno, tengo que irme a pasear a Valentina. Veré si puedo dejársela a alguna amiga cuando vaya a cantar, es que en casa del notario donde canto no les gusta que la lleve, dice que puede estropear el parqué o deteriorar algún cuadro.

Reprimí un comentario acerca del celo que el fedatario público mostraba por su patrimonio comparado con el desprecio que mi vecino tenía por mi tranquilidad y lo sustituí por una desafortunada expresión de reconciliación.

—Vale, a ver si lo arreglamos. Un joven como usted no querrá malquistarse con la Protectora a estas alturas.

—No se preocupe. Creo que se lo quedará mi amiga. Buenas noches.

¿Era mi opositor de toshianas rastas mi Ulrich local? Un hombre sin atributos, feliz, solo con un moderado y bien encaminado deseo de llevar una vida carente de toda pasión, ajeno a cualquier cuestión identitaria, artística, política, material, incluso sexual, un agradable joven que no quería ir más allá de la obligación de reconocer en su vida la conveniencia de procurarse cierto bienestar sin demasiados sobresaltos.

Nunca había conocido a nadie –incluso dentro del colectivo notarial– que no se escondiera tras una afición o un interés, que en su conversación no acabara diciendo: “si pudiera haría esto o aquello, pero esta no es mi vida de verdad o que por el contrario afirmara; mi vida es mi trabajo y soy feliz con lo que hago”.

Creo que hubiera preferido seguir conviviendo con los ladridos de Valentina a ver quebrada mi certeza sobre la inconveniencia de llevar una vida sin pasiones. Entendí en ese momento que Golden Brick, el edificio que apelaba al ladrillo dorado como promesa de felicidad, un no lugar que había sido en algún momento faro de existencias apasionadas, había perdido poder como talismán y ya no podía impedir que se establecieran en él los vocacionales de la vida átona y gris. El rendido admirador de Ettore Muti y del Glentauchen abominaba de las comunidades de propietarios que consideraba incompatibles con la virilidad, mi vecino animalista de veinticinco años sólo quería enviarles su minuta cuanto antes.

VI.

Me miraba con la expresión de aquel que, aunque asume desde el principio que su interlocutor no representa ningún peligro, sabe que no extraerá ningún beneficio de su conversación que no sea el de introducir una indeseada inquietud en una vida que pretende regular y sin problemas.

Había traspasado también el límite de las siete décadas, pero parecía distar menos de la Estigia que de los lugares donde triunfaban la prestancia y el aplomo de su amigo Santiago. El bigotito y el pelo ralo mal distribuido no ayudaban a incluirlo en la categoría de otoñales galanes en las que mi mentor para todo aquello relacionado con el edificio reinaba sin esfuerzo. ¡Que equivocado estaba!

—Me ha dicho Santi que te cuente cosas de Golden Brick

—Sí, de la época buena. Parece que venía menos por entonces.

—Es verdad. Ni él ni su hermano venían por aquí en los ochenta, pero yo si y me costó caro. Muy caro.

Santiago le había dicho a Joaquín que estaba escribiendo algo sobre el edificio y que él como abogado aficionado a las letras y testigo personal de la época se encontraba en las mejores condiciones para introducirme en la historia de los dorados apartamentos.

Se había corrido la voz de que un vecino quería escribir sobre Golden Brick. Una mañana Camilo, ya sobre aviso, me entretuvo en el desayuno con una historia que, me dijo, debiera importarle a todo aquel que quisiera entender ciertas circunstancias de algunas personas relacionadas con el edificio.

Parecía que el padre de don Joaquín lo había enviado a Madrid para estudiar leyes y para alejarlo de un conflicto de lindes en el que, a pesar de no haber acabado el PREU en los Agustinos de Valladolid y casi en pantalón corto, había estado a punto de tirar de escopeta. Esa expresión se correspondía con la versión que la familia acostumbraba a difundir, ya hacía más de medio siglo, en el Café del Norte, a la sazón el más importante mentidero de la ciudad. Pero todo Valladolid sabía que Joaquinito había disparado sin acertarle al hijo de los Velasco.

El rumor, que había sido recogido por el padre de Camilo el mismo año en el que había abierto el bar, se refería a un mojón que había desaparecido o que había sido desplazado sin demasiada intención por algún mediero de una de las dos familias en conflicto, un error que no debiera haber tenido demasiada importancia dado que, en caso de necesidad, los lindes se hubieran reproducido fielmente de un catastro que en lo tocante a las fincas de ambas familias no había experimentado variación alguna desde la Desamortización de Mendizábal.

Además, la de don Joaquín se había cuidado de mantener intacto el mayorazgo. Por eso, algunos de los más cercanos decían que si los padres de cierta niña de Toro hubieran decidido la permanencia de su hija en el colegio Amor de Dios de esa localidad en vez de ingresarla en la Anunciata de Valladolid es probable que el entonces joven Joaquín no hubiera cometido el rasgo de genio que habría de llevarle a Madrid por apuntar y disparar con poco tino a su rival con la Beretta que su padre acababa de adquirir.

Pero los que de verdad conocían a la familia discrepaban de la romántica versión que atribuía a la niña de la Anunciata la razón del disparo. Un primo de Camilo que a veces se pasaba por el bar lo explicaba mediante la apelación a la necesidad de don Joaquín de tener siempre razón, de no cederla jamás ante nada ni ante nadie, de extirpar cualquier posibilidad de que él o su familia tuvieran que reconocer un error aunque fuera insignificante. Quienes lo habían tratado sabían de su nobleza y de su buen corazón –decía Camilo mientras manejaba la máquina de café–, pero tenían cuidado de no contradecir jamás en serio, lo de los melibeos era harina de otro costal, a alguien que consideraba que su hombría, su dignidad y hasta su misma existencia dependían de que no le enmendaran jamás cualquier afirmación, juicio, o consideración aunque fuera manifiestamente errónea.

Santiago me había dicho que a pesar de su carácter era uno de los miembros mas apreciados de la tertulia. Sus amigos sabían que la Beretta descansaba desde hacia décadas sobre la chimenea en la casa que don Joaquín mantenía en Bahabón de Valcorba y que desde que la había colgado allí no había hecho nada más que dedicar su vida a la administración de sus fincas, al despacho y a su familia.

—Antonio, te voy a llevar a un sitio que te va a encantar. Está aquí al lado. A los de Calixto y Melibea los tengo ya muy vistos. Hace unos meses hubiéramos estado tan ricamente en la terraza del Embassy, pero ahora se encuentra incomprensiblemente cerrada.

Por alguna razón ya no me miraba como si no tuviera nada que ganar.

—¿Los de Calixto y Melibea?

—Sí, hombre los de La Celestina, mis amigos, los melibeos. Te voy a invitar a un gin tonic temprano en un sitio que he descubierto porque está al lado del Embassy. No hubiera entrado nunca si no me lo hubieran cerrado. ¡Qué zotes! ¡Cerrar uno de los lugares con más historia de Madrid! Ni durante la guerra se atrevieron. Ni después.

—Sí, a mi también me gustaba. He ido alguna tarde.

—Pero hay que renovarse. Una noche unos amigos me convencieron para ir a cenar a un sitio bien que habían abierto al lado de mi querido salón de té. Me dijeron: si te niegas a ir al nuevo sitio de moda reconoces que tu tiempo ya ha pasado, Joaquín. No estaba muy convencido, aunque las señoras despampanantes y los deportivos que llegaban a su puerta me recordaron a mis primeras salidas nocturnas recién llegado de Valladolid.

El sitio de moda donde don Joaquín, letrado, cronista oral de Golden Brick, y con inquietudes literarias me había llevado para negar que su tiempo hubiera pasado y para liberarse de las miradas indiscretas de los Melibeos no estaba lejos del edificio. Parecía que lo temprano de la hora había ahuyentado a las señoras despampanantes y a los deportivos, aunque don Joaquín parecía contento de volver al sitio.

—Entonces tenía diez y siete o diez y nueve años, no sé, por ahí, y los pelotaris –no sabes como vivían entonces– y sus amigas nos deslumbraban cuando nos acercábamos a la puerta del Pasapoga. Pedíamos siempre las mesas del fondo porque era allí, tras las cortinas, donde pasaban cosas.

Nos acercamos a la barra. Los almuerzos de negocios se alargaban dejando sitio a conversaciones que discurrían como traicioneros meandros capaces de hacer embarrancar un negocio que hubiera sido posible antes de la segunda copa de sobremesa.

Algunas señoras tomaban Baileys esperando a una amiga mientras sus ganas de color y de exotismo les llevaba a alternar el WhatsApp con la sonrisa casual que dirigían a Paul, un bartender de la Martinica –así le gustaba que le llamaran sus clientas– que había encontrado su lugar en la tarde y probablemente en la ciudad.

Unos días después volví solo y acabé formando parte de un ambiente que, a pesar de todo, no gozaba del encanto sensual que deseábamos sus tempranos clientes a las cinco en punto de la tarde. Pero ese glamour sí aparecía cada noche y a los cotidianos del tardeo se les concedían ciertos merecidos privilegios que algunos no dudábamos en aprovechar.

—Esa primera cena de compromiso se celebró allí, en esa mesa. Norman Foster estaba con la doctora Ochoa en la de al lado. Bebían Pingus –a mí también me gusta–, reían y bromeaban con otra pareja ostensiblemente mas joven que la Ochoa, bueno, que la señora de Foster, lady Foster si lo prefieres. Había leído algo del arquitecto en un suplemento dominical y calculé para mi sorpresa que me sacaba doce años.

A esas alturas de la conversación la idea que había construido de la carcundia, de los melibeos que se reunían en La Celestina y del mismo don Joaquín había empezado a diluirse y empezaba a avergonzarme de haber descrito en mi nota de pretendido etnógrafo la alegre tertulia con un sustantivo colectivo tan en desuso como poco afortunado. De pronto, ni Santiago, ni don Guillermo, ni don Joaquín ni el mismo Sir Norman Foster se acomodaban a la definición de carcamales.

—Debo reconocer que el sitio sí ofrece una ventaja respecto del Embassy: el promedio de edad de sus clientas parece treinta años menor que al que me tenían acostumbrado. Muchas tardes las observaba, maravillado de la decisión de no rendirse jamás, costara lo que costara, recurriendo a escuadrones de peluqueros, acompañías de modistas y a fuerzas especiales de maquilladores y cirujanos plásticos para no ceder un palmo de terreno en la diaria escaramuza del té con pastas. Pero te hablaba de sir Norman… ¿Sabes cuál fue mi conclusión de esa noche?

—No… ¿Que sir Norman era más viejo que tú?

—Exacto Antonio, exacto. Y que iba a dejarme de pamplinas y a frecuentar lugares donde hubiera gente que no tuviera demasiado que ver conmigo, con independencia de mi edad y de la de mis acompañantes.

Pensé que yo también debía sincerarme. No quería que por mi culpa don Joaquín empezara a alimentar ciertas ideas sobre la aparentemente abierta y fácil noche de Madrid. A veces hay que mostrar a los amigos cuan desaconsejable resulta a ciertas edades un excesivo voluntarismo nocturno.

Ya conocía este sitio. Me invitaron a su inauguración y me confié. Una vez intenté escribir un poco en esta barra. Pero no pude. En cuanto abrí el cuaderno dos señoras me interrogaron sobre ocupación, familia, disponibilidad e ingresos. Supuse entonces que en una sociedad avanzada las formas elementales de flirteo estaban obligadas a tener en cuenta los costes de tiempo y de dinero cuando concurrían ciertas circunstancias vitales que aconsejaban acelerar el proceso.

—Sí, que te haces viejo y te gustan las señoras, menuda novedad. Ya me había dicho Santi que eras un tío listo. Por eso te he traído aquí. Este es el bar ideal para que te cuente la verdadera historia del edificio. Un Martin Miller con tónica para mí.

—Y para mí con Bombay …

—¿Sapphire? Vamos, anda, Antonio, no me decepciones. Lo de las notas floreadas en boca es para las señoras.

—Muy ingenioso Joaquín. Como vas a pagar tú voy a plegarme a tus gustos. Solo hoy. Cuéntame.

—Supongo que Santiago te habrá llenado la cabeza con historias de marquesonas, putas caras, banqueros, comunistas y toreros, ¿verdad?

—Algo así. Pero él dice que no vivió esa época.

—Cierto. Pero lo que no te ha contado es la historia de la decadencia del edificio a mediados de los ochenta porque él no la conoce. No estaba.

—¿Y qué pasó?

—Ocurrió que el edificio casi me arruina, querido.

El querido sugería que algo había en don Joaquín que no acababa de encajar. La tarde avanzaba y el local empezaba a llenarse con gente nueva. Se volvió hacia la puerta y suspendió la conversación por un momento.

—Funcionarias de cursillo. ¡Estamos de suerte, chico!

Venían ruidosas y se acomodaron al otro extremo de la barra donde depositaron sus carpetas.

—Lobas vespertinas: la especie mas peligrosa para mí y para mis amigos. ¡Cave lupi!

—Tendré cuidado. Pero háblame del edificio.

El tuteo me habla salido tan natural como sus latines.

—¿Del Yacobian o el de la escalera de Buero?

—Santiago ya me había dicho que eras un gran lector. Pero háblame del Golden Brick, no de libros.

—Buero ha vuelto… Al María Guerrero.

Las cursillistas con las que había que tener cuidado habían elevado un poco el tono:

—…Y le dije a José Enrique: si crees que porque me aceptes esa comisión de servicio vas a tener este culito vas dado, niño,

—¿Y qué te dijo?

—Que a la nueva política solo le interesaban los culitos para ponerlos en pompa. ¿Te lo puedes creer?

—¡Qué fuerte, tía!

Intentaba concentrarme en las revelaciones de don Joaquín, pero lo de los culitos en pompa y la nueva política me interesaba bastante. Empecé a pensar que los que tenían alguna relación con el edificio atraían a su alrededor conversaciones estimulantes de gente tan variada como los nostálgicos de la Aviazione Legionaria o las que mantenían las calificadas como lobas vespertinas por mi sorprendente amigo.

—Mediados los ochenta el esplendor del edificio ya era historia: no quedaba ni un solo aristócrata sevillano ni un triste banquero. Bueno, había uno, importante y bilbaíno, que mantuvo bastantes años su garçonnière aquí. Sin embargo, el aristócrata le puso piso a su querida en Arturo Soria y no volvimos a verle el pelo.

—Menos mal que el jefe de servicio le dijo que el expediente estaba incompleto y que no veía ninguna razón para negármela.

—Lo puso en su lugar, menos mal, tía.

No podía seguir dos historias al mismo tiempo, así que cogí a don Joaquín del brazo y lo aparté un poco de una conversación que había pasado en un instante de las alegrías de la nueva política a la tristeza de los expedientes y las comisiones de servicio. Además, mi interlocutor parecía haber cogido ritmo.

—A pesar del menor lustre de los vecinos de Golden Brick a mí me seguía pareciendo una buena inversión. No me costó mucho que me presentaran a alguien interesado en vender, a Paola de Alessandro. Solo su nombre debiera haberme puesto sobre aviso, pero su aspecto, extraordinario respecto de las mujeres que trataba en ese momento de mi vida, eliminó las precauciones que yo mismo acostumbraba a sugerir a todo cliente o amigo que acudía al despacho con el cuento de que había incurrido o de que iba a iniciar un lío de faldas.

Ahora el diligente abogado que había ocupado toda su vida atendiendo su despacho, su familia y a la administración de sus hectáreas de cereal tenía toda mi atención. Me habían informado mal o había dado por buena la consideración de sus amigos que no podían introducir en su retrato la disonante existencia de Paola de Alessandro que hubiera amenazado solo con que su nombre se relacionara con él su estabilidad familiar y profesional lo que no podía permitirse un mediano terrateniente de provincias que había mantenido durante décadas un próspero despacho en la zona noble de Madrid

—Cerramos el trato aquella misma tarde y en cuanto el notario se ausentó un momento de la sala donde habíamos firmado para protocolizar la escritura le propuse tomar una copa para celebrarlo en Barrabás, una boîte de moda de la época, de la que tú no habrás oído ni hablar. Las sonrisas, los roces de su mano a la hora de sujetar el contrato de compra venta y sus medidísimas caídas de pestañas me llevaron a pensar que era cuestión de horas que nos encamáramos. ¡Ya tenía mi propia garçonnière! La idea de estrenarla con su antigua propietaria me produjo una euforia que identifiqué con los aspectos más sicalípticos de la leyenda del edificio.

—¿Sabes de dónde viene esa palabra, Joaquín?

—Sí, del género chico. Siempre me ha hecho mucha gracia.

—¿Podéis hacernos una foto?

—Claro, sois todas muy guapas. ¿Dónde vais luego?

—A bailar al Silken. Si queréis venir…

La que nos invitaba era, como mínimo, jefa de negociado con muchos trienios, porque parecía la madre de la provocadora de las alegrías que la nueva política facilitaba al pérfido asesor José Enrique.

—Igual nos pasamos luego.

Don Joaquín sonrió satisfecho, hizo la foto, les pidió un selfie con su móvil y se resignó a comprobar que las, a pesar de todo, inofensivas lobas vespertinas volvían a reagruparse en el extremo de la barra donde habían dejado sus bolsos y carpetas.

—¿Y qué pasó entonces? ¿Cumpliose la sicalipsis?

—Paola de Alessandro acudió esa noche al Barrabás pero solo para pedirme que la llevara al casino de Torrelodones que acaban de inaugurar hacía pocos meses.

—¿Y el estreno de la garçonnière?

—Tuvo que esperar. Esa noche la acompañé. Yo había jugado a la ruleta un par de veces en mi vida, en París y en Estoril y no me entusiasmaba porque mi bisabuelo había perdido –precisamente en París– un par de buenas fincas que la familia tenía en Salamanca. Pero a Paola el juego le apasionaba y, por lo que me dijeron después, tenía ficha en media docena de casinos en Europa. Además, acababa de venderme el apartamento y olía a dinero fresco. Cuando esa noche entró por la puerta del casino y se dirigió a la mesa donde se cruzaban las apuestas más fuertes pude comprobar que se veía –o que yo quería verla– como una criatura todopoderosa.

—Lo supongo. Parece que el destino se había confabulado a vuestro favor.

—Eso pensé entonces. Paola levantó esa noche tres millones de pesetas de la época y –mira hasta donde se puede ser cursi– capturó mi corazón. Me dijo: hoy estoy cansada, pero estamos en racha, ven a por mí mañana a las ocho y podremos hacer más cosas juntos.

—¿Y las hicisteis?

—Las hicimos. Pero no las que piensas. Iniciamos un jodido tour de force:Torrelodones, Marbella, el Kursaal, Estoril, Perelada… Me inventé un cliente kuwaití al que debía acompañar para justificar mis ausencias ante mi mujer. El dinero del apartamento se acabó en cuatro o cinco semanas y me vi obligado a cubrir sus apuestas, cada vez mas elevadas, con mi dinero y en una ocasión con el dinero del despacho.

—¿Te estafó?

Aun no acababa de pronunciar la última sílaba, la fó y ya me había arrepentido de haberle espetado así la pregunta.

—¿Estafarme? Nunca me había sentido mejor. Jamás había estado tres días sin dormir –ya sabes, la dama blanca– ni me había acostado después de las diez de la mañana durante cuatro días seguidos en camas diferentes y casi siempre en buena compañía, ni había tenido tantas mujeres, todas menos Paola con la que solo estuve una vez, nunca en mi vida había amenazado a nadie poniéndole en el cuello el culo roto de una botella de Johnnie Walker, Johnnie Blue, ¿sabes Antonio? Blue…Y jamás había ganado y perdido tanto dinero de una tacada.

—La cosa acabó mal, ¿no?

—No, querido, no acabó mal. Estuvo a punto. Pero aquí me tienes.

Por un momento estuve tentado de irme al Hotel de la Avenida de América con las vespertinas para que me contaran lo de las pompas de la nueva política, pero no podía dejar así la historia de don Joaquín.

—Tuve suerte. Llegó un día en el que las pérdidas habían sido tan importantes que Paola tuvo que llamar a un amigo italiano para que le ayudara a recuperarse.

—No actuaba sola…

—Bueno, ya sabes como funciona esto. Sus amigos estaban buscando un abogado de confianza para que representara sus intereses en España y mi relación con ella me convertía en un buen candidato. Salimos del lío y como había perdido todo el dinero del apartamento se lo alquilé.

—¿La garçonnière al fin?

—No estábamos de humor ni ella ni yo. Nos habíamos convertido en una especie de socios que compartían una situación límite.

—¿Y tu familia?

—Nunca llegué a salpicarla. Fueron seis intensos meses que además me aportaron clientes muy rentables. Gracias a los italianos intermedié en la compraventa de unos terrenos en Conil, saqué a un tipo de la N’dranghetta de la cárcel que me pagó muy bien, les asesoré en algunas inversiones inmobiliarias y volví a mi vida.

—Vaya historia. ¿Se la has contado a alguno de los melibeos?

—No, es la primera vez que se lo cuento a alguien. A Santiago le sonarían algunas cosas. A ti te lo cuento porque te veo capaz de creer, como yo, que el espíritu de Golden Brick no fue ajeno a mi suerte. ¿No irás a sacarme como personaje en eso que andas escribiendo?

—No lo había pensado. Igual sí, con otro nombre.

—A estas alturas me da igual, pero mejor lo cambias. Han pasado muchos años. Cuando me comparo con otros amigos de mi edad creo que he tenido una vida interesante. No se acabó todo cuando Paola volvió a Rímini.

—Lo había supuesto, ahora estoy casi convencido.

—¿De qué?

—De que has tenido una vida interesante.

—Sí, he hecho cosas… Disparé a uno de los Velascos. Pero la verdadera razón solo la sabemos él y yo y ya hace muchos años que decidimos que nos acompañará a la tumba. Sí, he sido propietario, abogado y padre de familia. Pero hay historias que es imposible escuchar sin consecuencias. En aquella época de esplendor del edificio yo también quería mi garçonnière aunque no supiera a quien iba a invitar a ella. Paola, los italianos y los casinos me abrieron los ojos antes de cumplir cincuenta. Nada de esto hubiera pasado si no hubiera conocido a los amigos del ladrillo dorado, a los primeros –y a los últimos– melibeos de Golden Brick. ¿Nos acercamos al Silken? ¡Cave Vixens!

—Cave Lupi, Joaquín, Lupi. No sé si sale en la Espasa.

—Ya te ha venido Guillermito con el cuento…

VII.

Santiago ya sabía a estas alturas bastantes cosas de mi visita a sus vigorosos amigos del chalé de la sierra, de lo bien que me llevaba con las sobrinas de uno de sus socios, de mi tardeo con don Joaquín y de mi pequeño contencioso, que continuaba inquietándome, con el opositor a notarías, el sobrino que hubiera deseado Peter Tosh.

A veces fantaseaba con esa improbable adopción que me procuraría la desalmada tranquilidad que brindan los edificios de apartamentos que prohíben la presencia de mascotas. Llegué a soñar que mi vecino sustituía sus rastas por una peluca empolvada intentando convencer a la sala de la Corte de Apelación en Kings Street, Kingston, Jamaica, de su vinculación con los primeros colonizadores de la isla para ocultar sus auténticas raíces en el barrio de Chamberí. En el sueño me reunía con un genealogista jamaicano al que pagaba para que jurara como testigo ante la mencionada Corte que el lugar natural del vecino sin atributos –y de su perrita– era la plantación que había pertenecido al honorable Ezequiel Gomessal, Esquire que había muerto abintestato.

Un sueño, sí. Pero me consolaba pensar que un hombre de las cualidades morales de mi Ulrich hubiera encontrado, de haberle sido presentado, su lugar no tanto en esa plantación como entre los amigos de míster Tosh que, si no nos hubiera dejado prematuramente en el ochenta y siete, hubiera podido emplear sus contactos para que la perrita Valentina y mi vecino dejaran atrás el cuerpo de Registradores de la Propiedad para cruzar el Atlántico y ejercer su profesión en el bufete que los descendientes de Michael Manley, padre de la Jamaica contemporánea, mantiene todavía en Kingston, Jamaica.

Pero de las ensoñaciones respecto del futuro de mi vecino y de su encantadora y ruidosa perrita me iba a sacar enseguida el Whatsapp que acaba de enviarme Santiago.

—Antonio: ya conoces parte de la historia del edificio, pero ahora necesitas que te presente a su creador.

Le llamé de inmediato.

—Santiago, cuando quieras.

—Mira, hemos pensado que los melibeos, mi hermano, su mujer y tú vamos a quedar para comer… si, en La Celestina, creo que no habrá muchas más oportunidades para reunirnos. El viernes a mediodía, ¿podrás venir?

—Allí estaré. ¿Vendrá Joaquín?

—Estaremos todos.

Las dimensiones de la terraza de La Celestina permitían acoger, bien que bastante apretados, a unos veinte comensales, una circunstancia que Santiago había tenido en cuenta a la hora de invitar a los melibeos, a Camilo y al dueño del vecino restaurante gallego, dejando apenas cinco asientos libres para los que, en rigor, no consideramos dentro del cogollito.

Uno de ellos era el propietario del restaurante gallego que, a pesar de intentarlo durante muchos años, no había conseguido ser considerado melibeo. A diferencia de Camilo, su atildamiento en el vestir, las horas que se pasaba sentado en un taburete de la barra controlando a sus hiperprofesionales camareros ataviado con alguno de los trajes a medida que se había hecho en Yusty, la sastrería que había sido una verdadera obsesión para él desde que llegó a Madrid, y cierta untuosidad con los clientes en la que Camilo nunca había incurrido lo habían alejado de su núcleo duro. Pero hoy parecía un día grande y se había sentado entre ellos como uno más.

—Todos los que nos hemos reunido hoy aquí hemos pensado, sentido o padecido la importancia que Golden Brick ha tenido en nuestras vidas. Antonio, nos gusta tu interés por la historia del edificio y queremos que formes parte de ella. Por eso hoy quiero presentarte al culpable de lo que parece interesarte tanto, mi hermano Alfonso.

—¡Hola, Antonio! ¿Cómo estás? Melibeos: siempre he pensado que necesitábamos un cronista del edificio. No un cronista oral y testarudo como don Joaquín, sino alguien que, a pesar de vernos con cierta perspectiva, aun quisiera formar parte de todo esto. Sé que tienes un apartamento aquí pero nunca te habíamos considerado como uno de los nuestros. Ahora sí.

Los aplausos del admirador de la Aviazione Legionaria, de don Joaquín y del soñado sobrino adoptivo de míster Tosh competían en intensidad. Una señora que no conocía se dirigió a los comensales y dijo:

—Aquel que diga que Golden Brick es un edificio cualquiera no sabe cómo vivíamos aquí en aquella época.

Don Guillermo intervino:

—Ya ves, Antonio, tenemos entre nosotros a la improbable tataranieta de Talleyrand que hoy nos habla de la dulzura que algunas damas como ella gozaron en su vida durante el Ancien Régime. Pero sois demasiado bella para mentirnos, además de encantadora y un poco exagerada. Atendiendo a vuestra edad solo podéis haber conocido esa dulzura por la lectura de remotas referencias literarias. Nacisteis ayer, prácticamente.

Las carcajadas de los melibeos celebrando la intervención de don Guillermo y complacidas sonrisas de la señora animaron a don Joaquín a pedir que se sirviera el vino de inmediato.

—Pero no queríamos hacer nada tan antiguo cuando promovimos esto –dijo Alfonso. ¡Ancien Régime! Todo lo contrario. En esa época habíamos conocido en París a un arquitecto catalán con el que compartíamos noches de jazz, lecturas y la compañía de algunas amigas. Siempre nos hablaba de un americano que se había retirado a los bosques para vivir una vida más auténtica. Pero él pensaba que no era necesario ir a los bosques, que esa vida era posible en las ciudades.

—No me digas que hemos vivido en una comuna, Alfonso. ¡Haberlo dicho antes!

Don Joaquín parecía satisfecho con las continuas carcajadas de los comensales.

—Cuando estábamos en París acariciamos esa idea, ¿verdad, Santiago? Pero la abandonamos enseguida. Los comuneros no acostumbran a pagar rentas ni amortizar hipotecas.

—Y a veces los burgueses bien pensantes tampoco, Alfonso.

—Pues por eso construimos Golden Brick.

—Antonio, te he traído una cosa que me llamó la atención ya hace algunos años. Su descubrimiento no puede esperar hasta los postres. Lo encontré en una revista de esas que dan en los aviones. Creo que es importante que la conozcas cuanto antes.

—Santiago, no nos asustes. ¿Se trata de algún misterio? ¿Hay un tesoro escondido en Golden Brick?

La señora Ancien Régime también parecía entusiasmada.

—Nada, un par de versos que siempre he asociado al edificio, a lo mejor le viene bien a Antonio para lo que está escribiendo.

Santiago abrió un papelito que guardaba en el bolsillo interior de la chaqueta de alpaca clara que lucía ese día y me lo mostró:

To gild refined gold, to paint the lily

(…) is wasteful and ridiculous excess.

—¿Puedes traducirlo?

—Puedo improvisar, espera un momento.

Todos, los melibeos y el resto de los presentes, callaron tan de improviso como improvisada había sido la petición de que tradujera en segundos ese par de versos. Parecían esperar una revelación de alguien que todavía no era uno de los suyos.

—Dorar el oro puro, pintar el lirio

es un exceso ridículo y baldío.

—¡Menuda encerrona, Santiago!

—Sí, no te preocupes Antonio, en español debe sonar más o menos así.

Su trabajada sonrisa de aprobación parecía facilitar la complicidad de los melibeos, porque nos fue concedida de inmediato. Sin alzar la vista dijo como si lo hubiera ensayado:

—… pero a veces quisimos devolver su fulgor al ladrillo,

que nos acogió entonces para permanecer dorado para siempre.

—¿Esto estaba en el poema de la revista del avión?

Esta vez era yo el sorprendido por la melancolía que percibía en la mirada del, hasta ese momento, jovial Santiago.

—No, la verdad es que lo escribí esa misma noche, durante el vuelo. Hoy solo queremos darte la bienvenida y celebrar contigo que nos hayas animado a recordar estos versos, el motto secreto de nuestro escudo melibeo.