No es necesario escribir. Ni hacerlo todo el tiempo. No siempre hay algo que decir. No siempre es necesario.

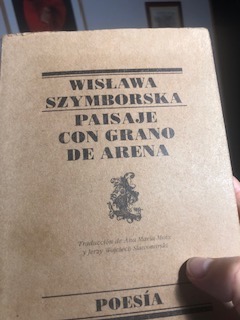

Empecé a leer Paisaje con grano de arena hace años. Volvía a él de vez en cuando, de tarde en tarde. Pero han sido estos días de coronavirus, entre las siete y las ocho, cuando lo retomé hasta que llegué al final. Fue así como encontré el poema (la versión es de Ana María Moix y Jerzy Slawomirski) que a partir de ahora leeré siempre que tenga la oportunidad, dejando descansar al que me ha acompañado en muchos santos y no tan santos lugares casi dede que descubrí a Wislawa Szymborska. ‘Falta de atención’ dejará paso a ‘La realidad exige’. Además, dadas las actuales circunstancias, creo que viene que ni pintado.

La isla de Hart está en el distrito neoyorquino del Bronx, el más bronco de la ciudad. Es donde está muriendo más gente de coronavirus. Allí se ha abierto una gigantesca fosa común. Desde el siglo XIX, en la isla de Hart se enterraba a gente que no tenía familia, a quienes no iba a reclamar nadie. Como a los que mueren sin papeles en el desierto, tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, o en el mar, tratando de cruzar el estrecho entre África y Europa.

Dice la Szymborska que “la realidad exige

que también se diga:

la vida sigue”. Y eso hago. Eso intento.

No deja de asombrarme el silencio que se ha apoderado de Madrid. Sobre todo durante la noche. En El cuaderno gris, escribe Josep Pla de un raro silencio en Barcelona: “Esta noche Barcelona está imponente. Todo a oscuras. La cosa es tan insólita que es literalmente indescriptible. Lo que causa más impresión es el silencio –el silencio densísimo. No se oye ni el ulular lejano de los barcos que zarpan ni las locomotoras lejanas. Nada. Es como una losa de plomo, pesadísima”. Tenía curiosidad por experimentar los silencios violentos, como los describió un biógrafo de Beethoven, de la obertura de Coriolano. La escucho interpretada por la Filarmónica de Viena. En Posguerra, Tony Judt habla del proceso de desnazificación, y de lo bien librada que salió Austria gracias a la guerra fría, a las necesidades geopolíticas. Sobre todo teniendo en cuenta que en un país de siete millones de habitantes 700.000 habían pertenecido al NSDAP (el partido nazi), y que al final de la guerra todavía había 536.000 nazis registrados en Austria. Mientras que en la Filarmónica de Berlín sólo ocho de sus 110 músicos eran miembros del partido nazi, en la de Viena 45 de 117 pertenecían al partido de Hitler. No es de extrañar el sublime desdén (por decirlo suavemente) que Thomas Bernhard sentía hacia sus compatriotas.

Dice la Szymborska que “no carece de encantos un mundo tan terrible,

no carece de madrugadas

que merecen un despertar”. Ahora sigue siendo de noche, no llueve, no pasa un alma. Y si abro la ventana el silencio podría cortarle el cuello a una garza, a la garza que tenía un mensaje de John Berger que no hemos sabido escuchar. Tzaplia.

He dejado de salir a aplaudir. Empecé a sentirme incómodo. Era como si sintiera que se hubiera perdido el sentido. A medida que escalaba el número de muertos se me hacía cada vez más cuesta arriba ese entusiasmo (justificado) hacia los sanitarios que se desviven y, en demasiados casos, son infectados, y mueren, luchando contra el virus. Pero me desconcierta que al final de los aplausos más de un vecino aproveche para atronar el barrio con música festiva. Para salvar la pesadumbre o el aburrimiento de la cuarentena, claro. Es explicable. Pero me parecía que si bien era justo homenajear a los que se la juegan (y no son solo los sanitarios, claro), los muertos reclaman un silencio tan respetuoso, tan estremecedor, como el que ahora se oye en Madrid, cuando hasta Coriolano, muy bajito, para no despertar a nadie, ha dejado de sonar en el cuarto donde escribo. Esa música y esos aplausos me recordaban cuando en un hotel de Cyangugu, en Ruanda, decenas de periodistas esperábamos para cruzar a la República Democrática de Congo, donde parecía que centenares de miles de hutus ruandeses se disponían a regresar a su país tras haber pasado dos años en campos de refugiados tras el genocidio. Los periodistas se aburrían de la inacción, y a un grupo muy numeroso de ellos, internacional, no se les ocurrió mejor idea que celebrar una fiesta con música y alcohol en torno a la piscina. Para hacer más llevadera la espera. Cierto que habían viajado hasta allí para hablar de cosas amargas. Y tenían derecho a divertirse. Se puede hacer un buen trabajo en el que la conciencia juega su papel y beber y divertirse. Claro que hacía apenas dos años aquella misma piscina había estada teñida de sangre y llena de cadáveres de víctimas del genocidio.

Dice la Szymborska que “quizá no existan más campos que los de batalla,

algunos aún recordados,

y otros ya olvidados”. Estos días se ha desatado una no pequeña polémica a cuenta de dos fotografías que ocuparon la portada de El Mundo. Muchos se indignaron porque pensaban que era una infamia mostrar los ataúdes que se alineaban en el Palacio de Hielo. O el cadáver de un hombre que había muerto de coronavirus en su casa. Que era una falta de respeto a los muertos. ¿Una falta de respeto? ¿Mostrar los efectos de la pandemia? ¿Por qué? ¿No forma parte de la realidad? ¿Eran ofensivas las fotos? Duras, sin duda. Pero no creo que ofensivas. Se podría hablar de su calidad, pero ¿de su necesidad? Recuerdo cuando entrevisté en La Coruña a uno de los más prestigiosos editores gráficos del mundo, John G. Morris, que durante mucho tiempo desempeñó ese oficio en el New York Times. (Recomiendo su libro ¡Consigue la foto! Una historia personal del fotoperiodismo, publicado por La Fábrica). Me he acordado mucho de él estos días. De esa entrevista rescato dos preguntas:

“—¿No cree que una reiterada exposición a imágenes dramáticas pueden llegar a saturar nuestra compasión?

—Me preocupa eso. Me preocupa el abuso a la hora de utilizar fotos terribles. Fue mi culpa si alguna vez fue así. Nunca he defendido que todo fuera publicado. Tenía un cajón bajo en mi escritorio del New York Times donde guardaba las fotos que me parecían demasiado horribles para que fueran publicadas. No puedes obligar a los lectores a que se traguen todo. Creo que los editores han fracasado a la hora de mostrar la realidad en momentos cruciales, como por ejemplo los estragos que causó la bomba atómica. La bomba atómica fue exhibida como algo bonito, esa fue la forma en que fue mostrada en el mundo occidental. Y no era nada bonito, sino algo espantoso. Por eso me impliqué tan a fondo en la elección de Barack Obama como presidente, porque él comprende el espanto que significaba el arma atómica, porque cree que Estados Unidos tiene la responsabilidad de liderar el mundo libre de armas atómicas.

—¿Comparte la visión de Susan Sontag, que al final de su vida, en El dolor de los demás, cambió sus ideas expresadas en Sobre la fotografía, al decir que mientras haya dolor y haya sufrimiento hay que seguir publicando fotos duras, para compartir dolor?

—Conocí a Susan Sontag y conozco sus ideas. Hablamos en una ocasión cara a cara, en Washington, en la galería Corcoran, y leí su primer libro, y sí tuve noticia de que había cambiado su visión”.

Me parece inaceptable que no se pueda despedir adecuadamente a los muertos, pero mucho más que no se estén contando todos los muertos. Se nos llena la boca con el big data, con las nuevas tecnologías que nos permiten controlar el mundo, de las policías (empezando por la china) que cada vez saben más de cada uno de nosotros, y de la Tesorería de la Seguridad Social española, que se las sabe todas. Y cuando llegan los muertos, que a esta hora de la noche son 20.002 (aunque amigos médicos me dicen que esa cifra no es real, ni mucho menos, como no son reales las cifras que han difundido las autoridades chinas), cuando llegan a esa cima, veinte mil muertos por el coronavirus, no sé con qué cara mirar, con qué manos aplaudir, con qué dedos escribir.

Este poema no es de Wislawa Szymborska, sino del poeta japonés Basho:

“Llora una anciana,

sólo la luna acude,

su única amiga”.

En su exégesis, su traductor, Beñat Arginzoniz, habla de la atroz costumbre en el monte Obasute de abandonar a su suerte a los viejos.

Dice la Szymborska que “lo que en verdad fluye es la sangre que pronto se seca”. Sí, pero ahora no nos basta ese consuelo de lo que la realidad exige. No dejamos de hablar de “cuando todo esto pase”, mientras el mundo se ha desplazado sobre su eje y la historia se ha empezado a mover delante de nuestros ojos. Querremos volver a la vida como era, y eso ya no será posible, y no solo por el miedo, sino por las bibliotecas enteras que se han ido a raudales por los desagües de las residencias de ancianos, por todo lo que hemos perdido. Y por eso es legítimo preguntarse cómo es posible que España sea el país del mundo con más muertos por cada cien mil habitantes.

Y ahora sí, aquí va el poema de Wislawa Szymborska en su integridad, para que nos ayude a pasar el silencio de esta noche, de tantas noches de preguntas sin respuesta:

La realidad exige

La realidad exige

que también se diga:

la vida sigue.

Sigue en Cannas y en Borodino

y en Kosovo Pole y en Guernica.

En una plaza de Jericó

hay una gasolinera,

y en Bila Hóra hay bancos

recién pintados.

Entre Pearl Harbor y Hastings

va y viene el correo postal,

un camión de mudanzas pasa

ante la mirada del león de Queronea,

y a los huertos en flor de los arrabales de Verdún

sólo llega un frente atmosférico.

Hay tanto Todo

que Nada apenas se nota.

La música llega

desde los yates de Accio

y bailan al sol las parejas.

Suceden tantas cosas

que en todas partes algo sucede.

Donde quede piedra sobre piedra,

un vendedor de helados

asediado por niños.

Donde Hiroshima,

otra vez Hiroshima

y fabricación de productos

de uso cotidiano.

No carece de encantos un mundo tan terrible,

no carece de madrugadas

que merecen un despertar.

La hierba es verde

en los campos de Maciejowice,

y en la hierba, como en toda hierba,

el rocío es puro cristal.

Quizá no existan más campos que los de batalla,

algunos aún recordados,

y otros ya olvidados,

bosques de abedules y bosques de cedros,

nieves y arenas, irisadas ciénagas

y despeñaderos de negras derrotas,

donde en caso de urgente necesidad

nos agachamos hoy detrás de una mata.

¿Y en qué moraleja refluye? Quizás en ninguna.

Lo que de verdad fluye es la sangre que pronto se seca

y siempre algunos ríos y algunas nubes.

En los desfiladeros trágicos

el viento se lleva los sombreros

y, no podemos evitarlo,

nos produce una risa loca.