1 de mayo

Anoche me dormí con fuerte ventisca y esta mañana he despertado con lluvia, o con llovizna más bien. Estaba desapacible afuera, al menos a primera hora. Después el día ha ido mejorando. A las diez decidí darme un buen paseo. Cuando estaba a punto de salir descubrí con horror que había extraviado las llaves. No estaban en los bolsillos del pantalón ni estaban en los de la chaqueta ni en el desordenado escritorio ni por las junturas del sofá ni por ningún sitio. Busqué las llaves como un desesperado. Sólo podían estar en casa, pensé. ¿Cómo, si no, habría podido yo entrar? Y, de pronto, cuando más desesperado estaba, caí en la cuenta de que últimamente suelo dejar la puerta sin el pestillo puesto cada vez que salgo a comprar. Fui reconstruyendo aquellos mis rutinarios pasos el último día que salí. De regreso de la compra, al abrir el portal, con tanta bolsa, el manojo de llaves debía habérseme deslizado entre los dedos sin darme yo cuenta, en parte por culpa de esos malditos guantes de látex que me quitan toda sensibilidad táctil. Llamé al súper y me dijo que, en efecto, había unas llaves en la mesa del lobby. Qué alivio. Salí a todo correr escaleras abajo y nada más pisar el pasillo de la entrada ahí las vi, encima de la mesa, con el llavero en forma de cola de pez: un iridiscente tintineo de escamas que reconocí de inmediato. No hay seguramente mayor alegría que encontrar un preciado objeto que se daba por perdido. Salí luego a la calle. Había charcos en las aceras y el día estaba muy gris, muy tristón, aunque observé bastante más tráfico que en días anteriores. Otro dato que me sorprendió fue el precio de la gasolina, que está ahora a poco más de dos dólares por galón. En unas semanas ha bajado más de cincuenta centavos.

Me fui encaminando hacia una de las grandes arterias de Brooklyn, Ocean Parkway, que es uno de mis paseos favoritos. El Ocean Parkway es un anchísimo bulevar arbolado de casi ocho kilómetros de largo que va desde Prospect Park a la playa de Coney Island, y está todo él flanqueado, a uno y otro lado, de buenas casas y hasta de casas señoriales.

Mientras caminaba hacia la playa iba escuchando la CNN en el iPhone. Hablaba el gobernador Cuomo en su conferencia diaria. Le gusta escucharse a sí mismo y regodearse en lo que dice con su profunda voz de barítono, pero habla bien, con propiedad, con ese característico acento neoyorkino donde las oes y las aes de final de palabra se alargan más de la cuenta. El día anterior el gobernador había reconocido errores en la gestión de la crisis. Se esperó demasiado para el confinamiento, había concedido. Hoy se siente más optimista y menos crítico. Ha bajado el número de infectados y de muertos y la curva está casi aplanada. La luz al final del túnel se empieza a vislumbrar. Le preguntan si se abrirán pronto los comercios, los restaurantes, las tiendas, y contesta que todavía no. “Sé que el asunto despierta emociones -puntualiza-, pero las emociones no pueden ser las que dicten la reapertura”. Le preguntan entonces por los colegios. Dice que no habrá clases presenciales hasta el otoño. Le preguntan, por fin, cómo calificaría su actuación desde que comenzó la crisis. I tried my best, remacha lacónicamente. El final de su intervención coincide con mi llegada a la playa. El día se está despejando. El cielo, en el horizonte, está aún aborregado, con unas nubes como montañas de cuarzo o como una Antártica algodonosa y flotante atravesada de grietas celestes. Cambio de emisora y me pongo a escuchar, muy apropiadamente, los primeros compases de Harold en Italia de Berlioz. Miro a mi alrededor. Algunos paseantes, no muchos, transitan por el boardwalk, el paseo entablado. Se me cruza una pareja mayor con su mascarilla, un ciclista, una chica en chándal corriendo, un hombre con su perrito. Me acerco a la barandilla. La arena color café con leche se pierde a lo lejos, en medio de la bruma.

Me alegra estar aquí. Me produce una sensación, quizá ilusoria, de normalidad. Entro en la playa, bajo hasta la orilla. El suave oleaje me reconforta. Un barco de pesca se recorta en el horizonte; avanza pausadamente, en silencio. A unos metros una gaviota picotea un pececillo entre las olas que van y vienen. Me gustaría poder congelar estos instantes. Regreso al paseo, hago fotos. Cada vez hay mayor luminosidad. Antes de marcharme saco una última foto a la torre metálica, la Eiffel de Brooklyn, el Parachute Jump, que es la atracción más desvencijada y más vieja de Coney Island; la más emblemática también.

Desde hace muchos años me llego hasta aquí en los meses de invierno. Me gusta el ambiente desolado que tiene Coney Island en los días de más frío. Las atracciones están todas quietas, inertes, silenciosas, sin más ruido que el ruido sordo de las olas. Ahora, con el sol asomando entre las nubes, debería haber más animación, pero el ambiente por el paseo sigue siendo melancólico, desangelado. Hay gente, pero no mucha. Es hora de volver a casa. Echo una última mirada al mar. El barco de antes se aleja, es ya solo un punto.

2 de mayo

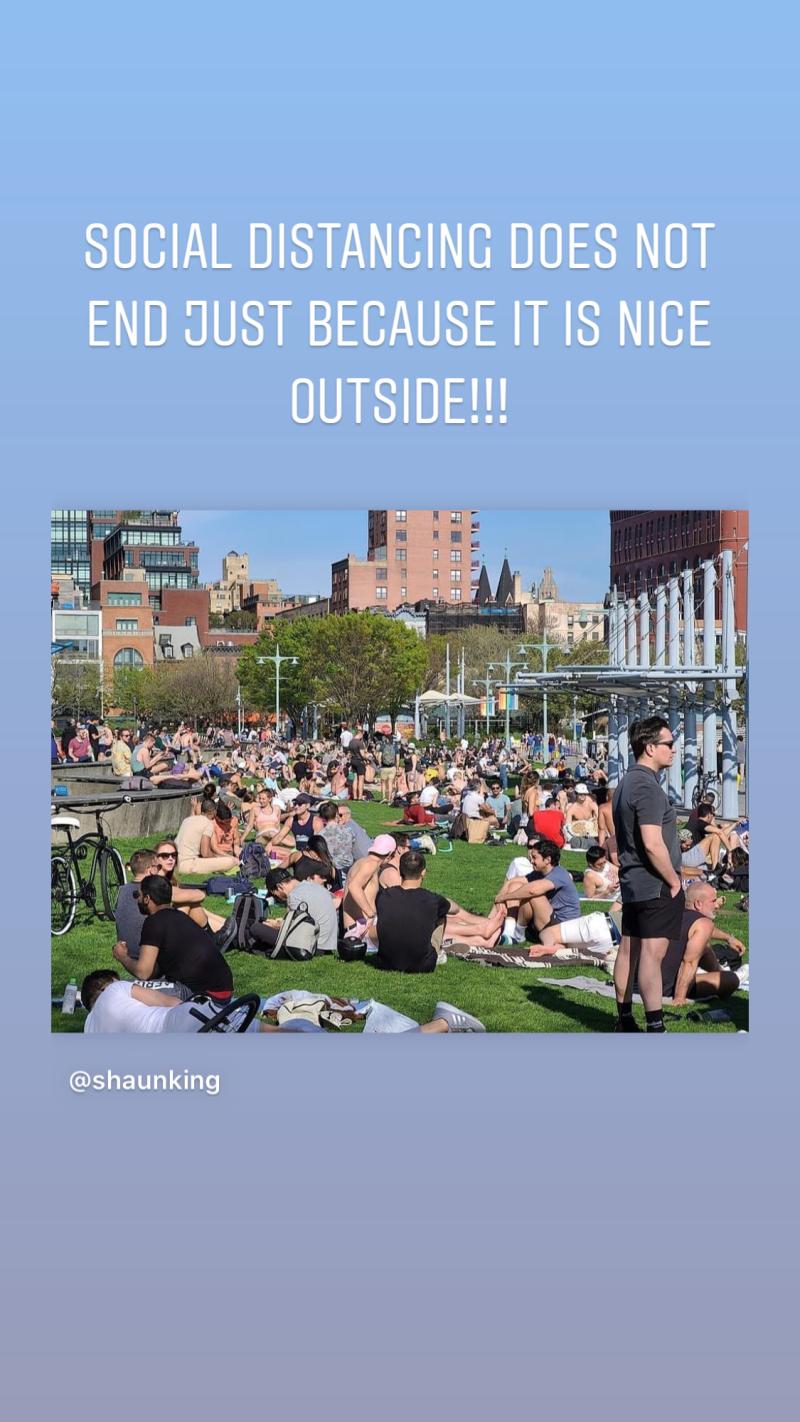

Vivo en una burbuja, con mis libros, mi soledad y los chateos con amigos y familia, pero mucha gente lo está pasando muy mal. Dicen que al menos dos millones han perdido su trabajo solamente en Nueva York. Se ven largas colas en los comedores sociales como nunca antes se habían visto. Hace unos días, en la televisión, entrevistaban a una chica en una de esas colas. Era igual a cualquiera de mis estudiantes: una hispana muy mona, muy bien vestida, con la sonrisa siempre en los labios. Decía que su madre había perdido el trabajo y que el padre trabajaba solo unas horas en una frutería, un trabajo de media jornada. No podían pagar el alquiler y faltaba comida a la mesa. No creía que pudiera estudiar el año que viene. La habían aceptado en Stony Brook, pero ahora, con el coronavirus, todo se había venido al traste. “Me han concedido una buena beca, pero creo que será imposible que mis padres o yo podamos pagar el resto de la matrícula. Imposible”. Otro señor, ya entrado en edad, asentía con la cabeza. Era también hispano, con marcado acento al hablar. Vivía en Corona, Queens, una de las zonas más castigadas por el virus. “No good, no good”, repetía. El New York Times traía esta mañana un reportaje en donde se exploraba la mayor o menor incidencia del virus. ¿Por qué tantos casos en Irán y tan pocos en Irak, por qué Madrid se ve tan castigado y en Lisboa apenas se ha sentido? Pasa igual en el condado de Queens. El barrio de Corona, casi todo hispano, ha sido devastado por el virus, mientras que el vecino Flushing, barrio de mayoría asiática, tiene en comparación una tasa de infección mucho más baja. ¿Por qué? Según los expertos en salud pública, la diferente incidencia del virus no está solamente relacionada con los bajos ingresos de la gente o el acceso deficiente a la atención médica. Hay otras razones. Las medidas profilácticas que tomaron los residentes y trabajadores asiáticos en Flushing durante las primeras semanas parecen explicar su mejor situación respecto a otros barrios colindantes. Los residentes chinos fueron pronto conscientes de lo que se venía encima. Llevaron mascarillas desde un principio, mantuvieron la distancia social y, sobre todo, fueron los primeros en el cierre de comercios. Yo puedo dar fe de ello. Esta mañana volví a pasar por la Avenida U y no hay una sola tienda china abierta. Ni una. La baja tasa de infección entre los chinos no parece tener otro misterio. La xenofobia, sin embargo, crece. China tendrá que responder de muchas cosas, pero la responsabilidad última reside en los gobiernos occidentales por lo tardío de la respuesta. Y quizá de los propios ciudadanos. Hoy el día es casi veraniego. La gente no aguanta más y ha salido en tropel a los parques y a los paseos. ¿Habrá repunte? ¿Volveremos al llanto y al rechinar de dientes? Pues no lo sé. Los chinos desde luego siguen metidos en su casa.

.

.