Outsiders es literatura de folletín, barata y por entregas. Una novela negra contada desde Medellín.

I

Desde la montaña del barrio Buenos Aires, el batallón Bomboná espiaba a la ciudad de Medellín. En otro tiempo, sus paredes brillaron de blanco y las alambradas amenazaron al exterior. Sin embargo, con el paso de los años, la herrumbre, los bajantes corroídos y el polvo reseco tiñeron sus paredes en óxido y abandono. En rigor, el batallón había dejado de ser una fortaleza y ahora parecía una cárcel roñosa y miserable. Durante las madrugadas, la niebla reptaba por los ventanales carcomidos, mientras del otro lado, iban y venían los soldados, los desgraciados soldados.

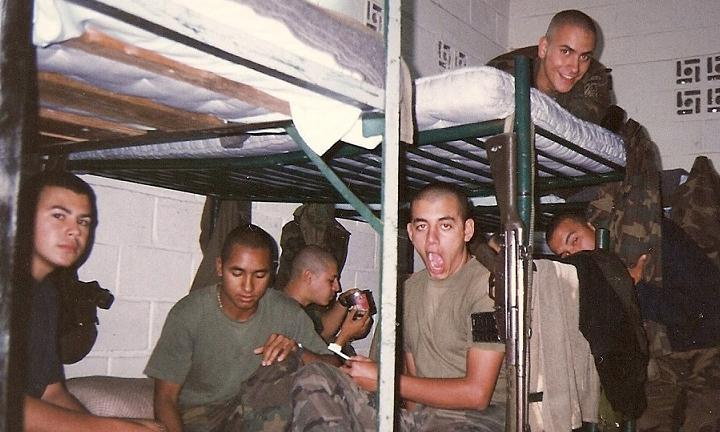

Una mañana de 1997, el sub oficial de servicio, un hombre musculoso de metro y medio de estatura, gritaba por el pasillo a doscientos soldados semidesnudos de la compañía Bolívar. Los arriaba en dirección de las duchas. Los potentes gritos del enano actuaban como una prensa mecánica, apretando y comprimiendo cabezas rapadas, chanclas y toallas militares.

El recinto de las duchas, forrado en baldosines podridos, era un salón sofocante y fétido con orinales y cagaderos. Las vigas de madera cruzaban y sostenían un techo de tres hombres de altura.

Cuando el primer soldado ingresó a la sala se chocó de frente con unos pies colgados. Intentó detenerse en seco, pero con el impulso de la recua de ganado que lo empujaba desde su espalda, se vio obligado a seguir avanzando a tropezones. Docenas de ojos y cabezas peladas se apretaron. Algunos aterrados para largarse y otros para calmar la curiosidad, estupefactos ante viga que cruzaba la cubierta de madera.

El suicida amaneció desnudo, con el cuello morado y quieto como un palo. Era Diego Armando, con dieciocho años y cara de niño, reconocido en la compañía Bolívar como un experto en tiro de armas de corto y largo alcance, burletero, aprovechado de los soldados más pendejos y adicto al perico, un cabrón con cara de inocencia.

En un primer momento nadie se atrevió a bajarlo. Ni siquiera el maldito cabo, tan cobarde como musculoso, parecía un militar colombiano.

―Lo bajaron ya ―ordenó por fin.

Escalera de madera. Tijera de podar. Y el cuerpo abajo.

―Se mató por Damato ―susurró uno―. Su novio.

El teniente Damato sabía torturar a sus soldados y ganarse el respeto con castigos humillantes. Durante el día, evaporaba de los pasillos, patios y canchas de tiro, y volvía de noche, cuando ordenaba que la compañía de soldados saliera desnuda a la plaza de armas. Y todos pensaban: jueputa, ni que fuéramos reclutas, porque la compañía Bolívar llevaba más de diez meses operando. No importa, decía el teniente, a trotar hijueputas, necesito que mantengan la potencia de la Policía Militar. Entonces trotaban en la noche, atravesando la bruma y recibiendo el frío en el culo.

En la época de lluvias caminaban por el bosque de pinos, cargando en la espalda el equipaje de guerra, cartucheras en la cintura, fusil en mano. En los claros del bosque, con el agua bajando por la cabeza, el teniente Damato ordenaba filar y se dedicaba a repartir patadas, insultos y madrazos. Otras veces, empujado por su creatividad, o su odio, disparaba ráfagas de fusil contra la neblina.

―A ver si mantenemos la moral en alto ―gritaba.

Por esa época, Julián Gómez y Bedoya cantaban el himno de la infantería como compañeros y confidentes. Ya contaremos algo de estos dos cretinos.

Cada mes, y durante las formaciones, Damato arrojaba a los pelotones granadas de gas lacrimógeno. Se permitía toser, agachar, maldecir, pero no se permitía abandonar el perímetro de la formación. En rodillas, acostado, mareado, jodido. Y nadie salía del área de la plazoleta. Resultaba preferible la chillada y las arcadas que otro castigo de Damato a causa de no soportar el entrenamiento. Porque eso era. Después, en las calles, en las protestas, los gases no serían nada nuevo: por esa intoxicación no se muere nadie. Y menos un PM.

Damato era alto, delgado y elegante. Dedos largos, rostro afilado de cadáver, labios rojos. Por su rango podía pensarse de veinticinco años, pero aparentaba dieciocho. El maldito Damato sostenía que el oficial a mando del batallón, debía inspirar más terror en sus tropas que el enemigo allá afuera, el enemigo: los torturadores de carteles de droga y sus sicarios.

Los entrenamientos para aprender a disparar el fusil ocurrían durante la noche. El teniente odiaba que dispararan tiro a tiro, por eso ordenaba ajustar la perilla del fusil en la función de la ráfaga. Y la línea de tiro aturdía en estallidos amarillos. El vómito de los fusiles iluminaba las canchas de tiro. Las recámaras se abrían y cerraban y docenas de casquillos 7,62 milímetros sembraban el polvo. En los polígonos, Diego Armando era uno de los buenos. Disparaba como si hubiera sido tocado por la mano de un dios miliciano. Y luego verlo colgado en los cagaderos.

Luego del incidente con Diego Armando, los turnos de guardia fueron una tortura. A la hora de dormir nadie se atrevía salir a orinar, sin importar que estuviera a punto de reventar la vejiga. Entonces orinaban en bolsas plásticas desde el catre. Hubo madrugadas en las que el centinela escuchaba un chorro anónimo contra el agua de la letrina.

―Diego Armando no aguantó ―decían algunos―. Además, el pobre era huérfano.

―¿Pobre? Era un sicario recibiendo entrenamiento militar.

―Dalmato, ese hijo de puta, lo tenía amenazado de muerte.

―Diego estaba enamorado de él. Por eso se mató. Para mostrarle cuánto lo amaba.

Un soldado acuartelado tiene más imaginación que un monje en monasterio.

Tras el suicidio, el teniente Damato desapareció. Nadie informó de traslados ni de motivos de enfermedad. Nadie más volvió a saber de él. Excepto JuliánLaPerraGómez.

II

En el contingente filaban Julián Gómez y Bedoya, sin saber aún que, en breve, ambos quedarían convertidos en detestables máquinas de guerra.

Una semana antes del suicidio de Diego la compañía Bolívar formaba en la plaza de armas. La disciplina en la formación, alineando y cubriendo en las escuadras. Los pelotones de cabezas peladas en perfecta línea y ángulo esperaban al maldito teniente Damato. Siempre se hacía esperar. Era su forma de mostrar quién la tenía más grande.

―Vamos a negarnos ―murmuraba Julián Gómez a un lado y a otro de la fila―. Hoy, vamos a negarnos.

En las sombras, sus compañeros de escuadra lo miraban entre asombrados y animados por la idea.

―Dígale al resto ―ordenaba Gómez.

El susurro ya estaba esparcido cuando el teniente apareció con las piernas abiertas en la tribuna de la plaza de armas. Miraba las cabezas rapadas de su compañía.

―Los quiero ver trotando cincuenta vueltas a la plaza ―ordenó.

Nadie se movió.

―Cincuenta vueltas por ser tan buenos disparando el fusil.

La tropa quieta: los guerreros de terracota chinos convertidos en soldados colombianos.

―Muy bien ―dijo el teniente―, entonces pasamos la noche en plantón.

Cuando lo dijo, cayó en cuenta del error, del gran error. Algo extraño sucedía en el interior de la tropa. Estaba quedando en ridículo y un soldado era el responsable. Y sabía quién era. Tendría que enfrentarlo y comprobar qué clase de fibra amarraba por dentro.

Esa noche el maldito teniente, en lugar del plantón, al final, ordenó irse a la cama y todos agradecieron a Gómez. Camino al alojamiento, le daban palmaditas en la espalda.

―Escupiste en la cara a ese teniente de mierda.

Desde el bachillerato Julián Gómez ya era un líder. En el último grado, no tenía ni la más remota idea sobre su vocación, ni sobre la carrera que debía estudiar en la universidad. Ahora, decir que era un “líder estudiantil” es un error porque entonces se pensará que tenía algo así como lo que se llama una “conciencia social” y organizaba reuniones, marchas y asistía a conciliaciones con las directivas del colegio para defender pliegos de peticiones. Nada de eso. Con dieciocho años Julián era un vago, uno muy entretenido, un mal estudiante con chispa y mucha suerte. Y eso generaba magnetismo.

En las tardes, luego de la jornada escolar, en vez de volver a sus casas y hacer las tareas, Julián arrastraba a sus compañeros por Medellín. Los invitaba a sitios que ni él conocía. Barrio Castilla al occidente, Manrique al oriente, Cabañas en Bello en el norte, La Magnolia en Envigado en el sur. Caminaban, fumaban marihuana y conversaban hasta la noche. Si bien en el último grado de colegio no estudiaron ni forro, conocieron a fondo los parques del Valle del Aburrá. Julián no era un líder estudiantil; era un líder callejero.

Tal vez por esa vagancia académica no tenía muy claro su futuro. Y aun si tuviera claridad en su carrera, igual, tendría que pagar el servicio militar obligatorio, como otros de sus compañeros que sí sabían qué hacer con su futuro. Si ir al ejército era una desgracia, para Julián fue una bendición. Sin importar que la vocación esté al lado de la violencia, es un tesoro tener claro el sentido de la propia vida. Mejor ser experto en armas que un mediocre abogado.

Tras el sabotaje, el maldito teniente ordenó que otra compañía D formara junto a la compañía de Gómez. Un ejército de sombras en la plaza de armas. La D era una compañía de soldados profesionales, pelotones de reacción en la guerra urbana y esa noche, en vez de armamento, estaban relajados, portando cada uno una tabla de madera sacada de los catres del alojamiento. En las filas de los soldados profesionales se reían de las indefensas calvas peladas y meneaban los hombros como verdaderos bateadores. A su lado, los soldados de Gómez temían una paliza.

―¿Quién fue el líder de anoche? ―preguntó Damato.

En una esquina de la tribuna, apareció un señor de traje, canoso y enérgico. Con él otros dos, más altos, más jóvenes. Sus escoltas.

―Si no da la cara ―dijo el teniente―, no la van a creer cuando queden mojados por una lluvia de tablazos.

Los soldados profesionales sonreían y apretaban las tablas daban golpecitos contra el cemento de la plaza.

Julián Gómez rompió filas y subió las escalas. Los soldados profesionales quedaron boquiabiertos. Ni qué decir de los otros. Con Gómez al frente, Damato le ordenó hacer veintidós de pecho. Mientras Gómez subía y bajaba, el señor del trajo llamó a Damato.

―Inteligencia y fuerza ―dijo el viejo.

Damato había pensado castigarlo con el cuerpo amarrado a un cepo sumergido en el pantano del polígono.

―Es lo que buscamos.

El cuello por fuera del lodazal. El viejo notó la decepción del teniente.

―¿Es que no lo ves?

El teniente Damato no bajó la cabeza pero bajó la voz.

―Está bien, está bien.

―Tiene carisma, liderazgo. No te preocupes, es de los nuestros.

De haber estado solamente al lado de sus escoltas y no al frente de dos compañías de soldados, el viejo se hubiera despedido con un sentido abrazo. Y los guardaespaldas hubieran deseado de nuevo tener un papá así. De modo que el viejo lo miró y se largó.

Gómez se puso de pie y esperó para dar la orden cumplida. El maldito teniente Damato reparó en él. Antes lo había detallado, pero no lo suficiente. Sabía quién era, pero ahora, con sus ojos a un palmo, le pareció que no tenía al frente a un soldado sino a un loco. Julián lo miraba con una intensa y profunda rabia.

Abajo, en la compañía de soldados, uno dijo:

―Parecen aves de carroña.

Y otro:

―Asquerosos buitres.

A la semana siguiente apareció colgado el cuerpo de Diego Armando.

III

Esa noche cuando ambos hombres estuvieron frente a frente el teniente apretó el ánimo.

Es curiosa la forma en que se forjan las amistades. Inicialmente una hipocresía. Después, la sinceridad. Las conversaciones, las pruebas físicas, las borracheras, las resacas, los juegos de ajedrez. Luego más conversaciones, los intereses compartidos. El viejo, pocas veces, se equivocaba. Y luego los chistes, las risas. Costaba entender cómo había ocurrido.

Hasta entonces Julián Gómez no había respetado a nadie en su vida. Ni nunca se había sentido parte de nada, de ningún grupo, ni familia. El viejo sabía cómo hacerlo, sabía cómo llegar al lugar al que este par enfocaba los ojos.

Tan pronto terminó el servicio militar, el teniente lo hizo parte de su cartel mafioso, traficando armas a nivel internacional bajo el amparo del viejo, el influyente senador y amigo de militares y ministros de defensa.

FIN

ESTA HISTORIA CONTINUARÁ…

Lea el segundo capítulo de la novela: ¿Por qué siempre estás metiéndonos en problemas?

En los bajos fondos Julián Gómez luego fue conocido como LaPerraGómez

Lea la crónica: Soldadito de plomo