MIS LIBROS ILUSTRADOS

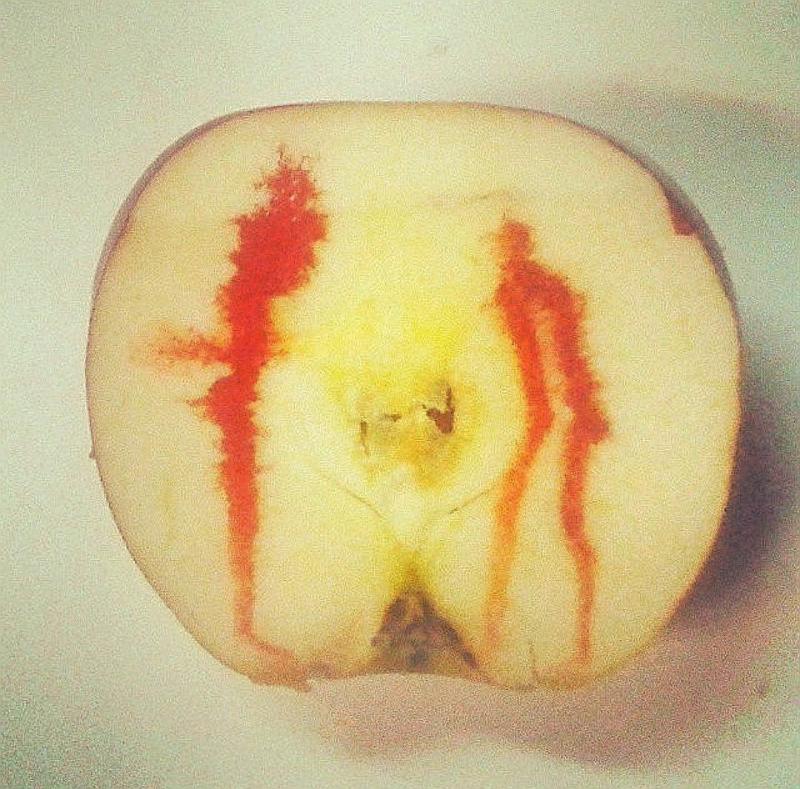

Dos dibujos.

RELATOS SIN MIEDO

Gallery in motion

Gabe vivía en una habitación llena de libros en Manhattan, en la veintisiete con Broadway. Un lugar dónde el viento, que subía del rio Harlem, le dejaba historias incompletas que él recogía sentado en la escalera de incendios.

Comenzó a trabajar de mensajero en una bicicleta como un insecto, sorteando una ciudad de proporciones gigantescas. Con su rostro de sonrisa amplia, su buena conversación y el espíritu de la isla que respiraba “Another day, another dólar”, en unos años ahorró dinero y compró una limusina negra de segunda mano.

Todas los días recogía a sus clientes vestido impecable, con su gorra y traje negro. En sus esperas se sentaba en los amplios asientos traseros del vehículo, acompañado de la pequeña pantalla con el programa Despierta New York, o series como, Bewitched, el Show de Lucy Ball, o las aventuras de Pigui Serman.

Una mañana después de comer un perrito con cebolla y mostaza entre el Waldorf Astoria y Central Park, recogió a unos coleccionistas de Houston Texas y de inmediato entablaron una conversación sobre arte. Cuando llegaron a la zona del Soho para visitar las galerías, pactaron que él los esperaría. Volvieron entusiasmados con sus nuevas adquisiciones: los cuadros de pinceladas interrumpidas sobre los trozos y aristas de platos de cerámica de Julian Schnabel, los colores intensos en las figuras del Clemente, la iconografía intransferible de Keith Haring, así como el Basquiat, el Edward Ruscha o la porcelana de Jeff Koons. A medida que Gabe los oía, y mientras la luna pasaba fascinada por encima de los colores del Empire State, iba traduciendo en su cabeza cada cuadro como una oportunidad de negocio.

Desde ese día, comenzó a frecuentar las galerías y en cada una de las inauguraciones hacía lo imposible por aparcar el gran coche negro delante de la puerta. La presencia del vehículo se hizo familiar. También influyó en su popularidad su personalidad abierta y su memoria para recordar absolutamente todo lo leído.

Un viernes por la noche, desde las aguas, llegó una niebla espesa que se irguió como un espectro gigante hasta abrazar la isla. En un descuido de la mirada de Gabe los rascacielos desaparecieron. Decidió entonces, entrar en un local. Al bajar las escaleras encontró un espacio repleto de gente. Pidió una cerveza. A su lado había un joven de piel dorada y ojos violetas con el que entabló conversación. Se llamaba Felim, que, según le contó, significaba “bueno para siempre”. Era artista y llevaba un año en Nueva York buscando galería.

—Mis obras –le dijo–, aparentemente no son nada, tan solo aire en la pintura y color detrás de la profundidad del velo, pero el que los contemple verá moverse lo invisible, sentirá levitar la línea, al humo subir, el espíritu fluir y el color arder.

—¿Tienes obra pequeña?, preguntó Gabe.

—Sí, toda la que puedas desear. ¿Quieres venir esta noche a mi taller y los ves?

—Otro día, mañana debo madrugar, tengo un jornada complicada, contestó evitando su mirada que lo invadía lentamente.

Acabaron sus cervezas y Felim le escribió su teléfono en una servilleta.

Al día siguiente, Gabe metió la mano en el bolsillo de su pantalón y tocó la textura de un papel fino pero arrugado, luego vio los números azules y recordó al enigmático artista. Barajó la posibilidad de llamarlo pero no lo hizo hasta tres días después.

Felim lo recibió con entusiasmo. Lo guió a través de pasillos iluminados de colores cálidos hasta llegar a una puerta estrecha de metal. El taller era diáfano, con varias ventanas, no había apenas manchas de pintura en las paredes. Al fondo en una esquina sentada en un sillón una mujer mayor veía la televisión. Distribuidos por todo el espacio había cuadros pequeños, perfectos para transportarlos en el capó de su limusina. Caminó por el estudio nervioso, todas las telas eran blancas y las iluminaba suavemente la luz que llegaba de las ventanas. Buscó los botes de colores, tubos, recipientes, otros materiales o brochas en el suelo pero no encontró nada. Felim se sentó en el suelo y le dijo:

—Mis cuadros son prudentes y tímidos como mi raza, necesitan que pongas de tu parte. Ven a mi lado y arrodíllate.

Gabe hizo lo que le pedía y una mueca de dolor atravesó su rostro al apoyar las rodillas en el suelo, demasiados años en la bici le empezaban a pasar factura.

—Ahora que estás quieto y atento, contempla, dale una oportunidad a cualquiera de ellos. Por ejemplo ese, parece insignificante.

Gabe observó el cuadro que le señalaba Felim. En un instante comenzó a descubrir más de lo que nunca había pensado.

De repente oyó la voz del artista. El sonido de sus palabras le hicieron despertar de su influjo.

—¿Sentiste algo especial, no es cierto?

Gabe no tuvo palabras para contestarle, tan solo temblaba levemente. Siguió contemplando uno y otro más y aquél tiempo le pareció poco tiempo, y pasaron las horas sin darse apenas cuenta. Gabe le dijo con la voz entrecortada que se llevaba tres, para probar, a ver que tal funcionaban en el mercado. El artista les puso un precio, y después de una contraoferta Gabe sacó un fajo de dólares del bolsillo que sujetaba con una goma y le entregó el dinero. Cuando se iba, Felim, le dijo, señalando a la mujer que ahora parecía más anciana, más inclinada, lejana, impasible, casi pegada a la pantalla:

—Estos cuadros son para contemplar solo, pero no para estar solo.

Ya en el coche de camino a casa, pensaba en el viaje que había experimentado, diría que cósmico, pero ni se acercaba. El blanco del pequeño lienzo se había convertido, al observarlo, en la salida de un túnel largo y oscuro, un espacio inconmensurable de colores hinchados por la luz y proporciones que no acababa de entender. Sonrío inquieto y no pudo evitar hacer castillos en el aire, sabía que estas obras serían su trampolín al éxito. Su coche recorrería todo Nueva York, una Gallery in Motion.

No se atrevió a dejar sus tres joyas en el coche, así que se las llevó a casa.

Cuando su habitación se iluminó con las luces doradas de la ciudad, desenvolvió uno de los cuadros. Lo apoyó en la pared y se sentó en el alfeizar de la ventana. Ante su atenta mirada el cuadro empezó a expandirse por toda la habitación y sintió como si su cuerpo cayese al vacío desde lo alto de un rascacielos. El tiempo pasó pero Gabe se quedó allí, en el interior de sus sensaciones, en un viaje sin retorno.

IMÁGENES MENTALES