Durante todo el siglo XX los grandes nombres de la teoría literaria cuestionaron la presencia del autor en sus obras. El debate puede remontarse a Mallarmé, a T. S. Eliot o al mismo Heidegger, pero serán los críticos americanos del New Criticism y los post-estructuralistas franceses quienes lo llevarán hasta sus últimas consecuencias. Así, Wimsatt y Beardsley, en su deseo de ceñirse a la sola scriptura, hablaron de la falacia que representa buscar la intención del autor en los textos. Dos décadas después, Barthes insistió en la exclusiva existencia de la écriture y certificó, sin más, la defunción del autor. Foucault, al año siguiente, lo resucitó, pero para convertir la figura del autor en una función con que clasificar y separar unos textos de otros. Desde entonces acá mucho ha llovido, pero el autor, por lo general, ha seguido siendo un concepto incómodo, al menos en teoría. La práctica, naturalmente, es otra cosa.

El plagio y las publicaciones piratas siguen siendo un delito y todos estamos al corriente de las disputas legales en torno a la propiedad intelectual que han surgido con el advenimiento de internet. Ni Barthes ni Foucault llegaron a conocer ese medio, pero me imagino que a ninguno de los dos les habría hecho ninguna gracia ver sus libros colgados en la red sin su consentimiento, por mucho que uno dijera que la voz del autor está condenada a sumergirse en el magma de la escritura y el otro creyera que todos estamos fatalmente condicionados por discursos coercitivos generados dentro de la sociedad. Pues una cosa es negar la voz del autor y otra muy distinta dejar de cobrar los derechos de un libro.

Pero sin entrar a discutir cuestiones legales relacionadas con la propiedad intelectual, lo cierto es que internet parece favorecer la anonimia y poner en entredicho el papel del autor. En principio, la Web se presenta como un vasto tablero electrónico en donde cualquiera puede colgar lo que le venga en gana. Tal democratización textual produce un lógico recelo. ¿Dónde están los filtros de calidad, las jerarquías, el canon? ¿Quién distingue la voz de los ecos? A primera vista, puede pensarse que la voz creadora y autorizada del autor queda sepultada bajo el estruendo de millones de otras voces y ecos. Sin embargo, a quien frecuenta internet con cierta asiduidad a través de un buscador como Google lo primero que le llama la atención es su extraordinario, casi mágico ordenamiento. No estamos ante una biblioteca de Babel caótica y cacofónica como imaginara Borges. Todo lo contrario. En las búsquedas de Google cada texto ocupa un lugar y un sólo lugar. No se necesitan catálogos ni signaturas, basta saber el título de la obra y el nombre del autor para dar con el documento.

Hay otro fenómeno no menos maravilloso. Con dos o tres frases extraídas de un documento, Google es capaz de identificarlo de manera instantánea entre millones. A veces, si las frases elegidas son raras, el documento en cuestión será el único resultado de la búsqueda. Otras, especialmente si las frases resultan algo más comunes, éste vendrá acompañado de un restringido lote, pero con la peculiaridad de que casi siempre los documentos de ese lote estarán relacionados entre sí, ya sea por el tema, en virtud de su cercanía geográfica y temporal u, ocasionalmente, por ser el producto de un mismo agente. Raramente Google permite, por así decir, el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. Toda expresión personal tiene derecho a existir en la red, pero cada documento está ubicado dentro de unas coordenadas espacio-temporales específicas y en función de su repertorio verbal. Nadie puede salirse del círculo lingüístico al que pertenece. Cada palabra y cada frase que ponemos en un texto lo sitúan en un punto determinado, colindante con otros documentos afines.

El fenómeno descrito deja traslucir, por lo pronto, un primer principio en relación con la lengua que hablamos, pues si, en efecto, las frases de un texto tienen en casi todos los casos correspondencias con textos afines, quiere decirse que la producción lingüística no consiste mayoritariamente en combinar palabras individuales ad infinitum, como piensa la gramática generativa de Chomsky, sino en recordar frases previamente archivadas. Todo hablante, como no puede ser de otra manera, está en deuda con su entorno, pero sólo en estos últimos años, con la posibilidad de cotejar un texto dado con corpus ingentes, ha quedado meridianamente clara la función de la memoria en el lenguaje. Al hablar o al escribir no hacemos otra cosa que recordar frases oídas antes, aunque paradójicamente apenas haya un enunciado igual a otro. La creatividad lingüística al nivel del enunciado es total, mientras que es casi inexistente al nivel de frase.

Desde luego, lo que el cotejo textual a gran escala demuestra es que el hablante crea continuamente enunciados diferentes sobre la base de un repertorio verbal que resulta a la vez limitado, singular y recurrente. Ahora bien, el repertorio de cada hablante es limitado, pero se renueva día a día. Es singular en cuanto a sus preferencias, pero ello no quita para que comparta todo el vocabulario y la mayoría de las frases con su comunidad lingüística. Es, en fin, recurrente, pero casi siempre con secuencias cortas de no más de tres o cuatro palabras. Según indican todos los experimentos, el grado de recurrencia entre textos suele estar estrechamente relacionado con su grado de cercanía. La cuestión capital que quiero plantear es si entre dos textos producidos por un mismo autor existe alguna marca mensurable que los distingue del resto, o si, más bien, lo que existe es solo un conjunto de rasgos familiares, compartidos igualmente por otros textos escritos dentro de un mismo entorno y registro lingüísticos.

Entre las varias etimologías de auctor que se barajaron en la Edad Media, Dante pensó en el verbo latino auieo, que significa atar o ligar unas palabras con otras. La etimología es seguramente falsa, pero define muy bien lo que se ha entendido por autor desde el Renacimiento y especialmente en la legislación moderna. Una obra es original desde el punto de vista jurídico no por las ideas que contiene, sino exclusivamente por su particular disposición verbal. El autor es autor de su obra cuando hilvana por su cuenta unas palabras con otras, independientemente de la calidad o de la originalidad intrínseca de la obra en cuestión. Ahora bien, dado que la memoria del hablante juega un papel fundamental en la producción lingüística, todo autor, por original que sea, entreteje continuamente en su discurso frases con correspondencias en otros textos originados dentro de la misma comunidad. Naturalmente, el cúmulo de coincidencias acerca y separa unos textos de otros, pero hasta ahora no ha sido fácil dar con una fórmula que discrimine de manera tajante e infalible los textos de un mismo autor respecto a otros textos contemporáneos escritos en un mismo registro.

Intentos, en todo caso, no han faltado, con algún que otro éxito puntual. El cálculo estadístico de palabras gramaticales de mayor frecuencia suele ser un método muy útil, especialmente cuando de lo que se trata es de discriminar entre unos pocos autores conocidos. A este respecto, el caso más célebre sigue siendo el trabajo de Mosteller y Wallace sobre los Federalist papers, un conjunto de 85 artículos publicados bajo pseudónimo entre 1787 y 1788 donde se discute en profundidad múltiples aspectos de la Constitución americana y la forma del nuevo gobierno. En posteriores ediciones quedó aclarado que sus autores habían sido Hamilton, Madison y John Jay, aunque no tanto la exacta aportación de cada uno de ellos, al menos en lo que respecta a doce artículos -del 48 al 58-, pues Hamilton y Madison, ambos por separado, se atribuyeron su autoría. Durante casi doscientos años fue imposible dilucidar cuál de los dos tenía razón. Desde luego, ni el repertorio verbal ni el estilo, muy semejante en ambos escritores, servían de gran ayuda.

A mí se me ocurrió hacer alguna que otra cala en alguno de los doce artículos y enseguida me encontré con un buen rimero de frases relativamente raras compartidas por los dos autores, otras que sólo se leían en uno u otro o variantes aparentemente poco significativas como, por ejemplo, “on the supposition” (M); “upon the supposition” (H). Esta última variante, sin embargo, resulta decisiva para discriminar su idiolecto, ya que, como vieron Mosteller y Wallace, Hamilton favorece mayoritariamente la preposición “upon”, todo lo contrario que Madison, quien se decanta casi siempre por “on”, como ocurre también en los doce artículos disputados. Ésta y otras preferencias lingüísticas, acompañadas del correspondiente cálculo estadístico, llevaron a Mosteller y Wallace a concluir que Madison era con toda probabilidad el autor de los doce artículos.

La lección más importante que debemos extraer nosotros del estudio llevado a cabo por Mosteller y Wallace en los Federalist papers es que el cotejo sistemático de correspondencias verbales hecho con un corpus amplio y pertinente ubica normalmente un texto dentro de un determinado círculo de escritores, pero difícilmente sirve para determinar quién de esos escritores es su autor, especialmente si colaboran juntos o escriben sobre unos mismos asuntos. En casos así, la identificación textual sólo puede establecerse con éxito mediante cálculos estadísticos centrados en la frecuencia de palabras más comunes y, ocasionalmente, en preferencias lingüísticas tan sutiles como la elección de parejas de sinónimos del tipo on /upon.

Ahora bien, si exceptuamos obras escritas en colaboración o por autores muy relacionados entre sí, la identificación lingüística puede lograrse mediante el cotejo de algunas pocas secuencias raras o incluso por una serie limitada de frases gramaticales, como quedó demostrado con el famoso caso de Unabomber.

Unabomber fue un asesino en serie norteamericano que se dedicaba a mandar bombas en forma de paquete a las universidades y a las compañías aéreas. Sus bombas hechas a mano no dejaban un rastro reconocible que pudiera dar una pista, mataban o mutilaban a los infelices destinatarios que abrían el fatídico paquete. Tras infructuosas pesquisas, el FBI permitió publicar en el New York Times y en el Washington Post un manifiesto de 35.000 palabras que el demente asesino había exigido como condición sine qua non para dejar de matar. No es que el FBI con tal medida aceptara ningún chantaje. Simplemente esperaba que entre los miles de palabras del embrollado manifiesto algún lector en algún punto de los Estados Unidos reconociera la voz del autor.

La controvertida medida obtuvo pronto sus frutos, pues alguien, en efecto, al leer el manifiesto, no sólo reconoció la doctrina, sino varias expresiones idiosincrásicas que un hermano de aquel lector empleaba. El dilema moral, suponemos, debió ser grande, pero al final aquel probo ciudadano informó a la policía y en unos pocos días Theodore John Kaczynski, conocido en la prensa hasta entonces como Unabomber, fue arrestado en un bosque remoto del remoto estado de Montana.

En el juicio que siguió, entre las muchas pruebas incriminatorias que pesaban contra él, había una carta escrita a mano de unas 300 palabras, que era una especie de resumen del manifiesto publicado en los periódicos. La fiscalía contrató a un lingüista para demostrar la relación entre los dos textos y el lingüista presentó una lista de frases gramaticales entresacadas del manifiesto que se correspondían punto por punto con las de la carta. La defensa arguyó que cualquier hablante podía emplearlas y que su inclusión en ambos textos era pura coincidencia. Entonces la fiscalía se fue a internet y demostró que cada una de esas frases, comunes por separado, sólo aparecían juntas en 67 documentos entre los cientos de miles existentes en la red, y que esos 67 documentos o bien incluían el manifiesto de marras o estaban relacionados con él. La defensa no tuvo más remedio que plegar velas y, poco después, Kaczynski se declaraba culpable a cambio de una sentencia a cadena perpetua que lo libraba de la pena capital.

La singularidad lingüística queda de manifiesto en todas las facetas del repertorio verbal de un hablante, desde la particular selección del vocabulario empleado al uso repetido de secuencias o giros idiosincrásicos. Un discriminador muy efectivo dentro de la identificación textual suele estar en el empleo de los nombres propios, normalmente la parte del vocabulario que remite a una realidad externa. La mención de topónimos en un texto dibuja siempre una ruta singular, y cualquier nombre propio suele revelar algo de la cultura o del entorno del autor. El Lazarillo de Tormes, sin duda el texto anónimo más famoso de la literatura castellana, puede servir como ilustración de lo que digo. Para ello me valdré de CORDE, un corpus creado por la Real Academia de la lengua que contiene, solamente en el siglo XVI, 6.144 documentos y más de 52 millones de palabras. Elijamos una primera lista con ocho nombres de autores y personajes históricos sacados del texto anónimo:

Plinio Tulio Alejandre Galeno Penélope Ovidio Macías Sancto Tomás

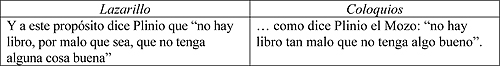

Asegurémonos luego que al escribir los nombres en el campo de búsqueda de CORDE cada uno se encuentra separado por la conjunción y, así como que la búsqueda queda reducida al periodo comprendido entre 1500 y 1600. Pulsemos el botón. En unos pocos instantes comprobaremos que entre los más de seis mil documentos del periodo seleccionado, sólo aparecen dos títulos: el librito anónimo y Coloquios de Palatino y Pinciano de don Juan Arce de Otálora, un prestigioso jurista conocido en su época no por este diálogo, sino por un libro escrito en latín donde se examina con sumo detalle los privilegios de la hidalguía. El resultado obtenido puede ser casual, naturalmente, pero si examinamos más de cerca las palabras que rodean a alguno de estos nombres nos llevaremos una buena sorpresa. Para empezar, Plinio está citado frecuentemente en los Coloquios, y en una ocasión al menos la cita coincide con la del Lazarillo hasta en la forma de expresión:

Escribamos ahora en el campo de búsqueda de CORDE junto al nombre de Plinio, las secuencias no hay libro y no tenga, asegurándonos esta vez de poner un apóstrofe (‘) en la palabra ‘no:

<Plinio y ‘no hay libro y ‘no tenga>

El resultado vuelve a deparar solamente los dos documentos. Google Books, por su parte, encuentra otros como el Quijote, Guzmán de Alfarache y el Viaje entretenido de Agustín de Rojas, aunque estos tres textos parecen estar claramente en deuda con el pasaje del Lazarillo.

El segundo nombre, Tulio, es también muy común en el diálogo de Arce, llegándolo a emplear hasta en 118 ocasiones. Sin embargo, lo más sobresaliente en este caso es un paralelismo verbal -“a este propósito dice Tulio”-, sin un solo equivalente en todo CORDE o en Google Books fuera de los dos textos en cuestión:

A este propósito dice Tulio en el libro tercero De oratore (Coloquios)

Y a este propósito dice Tulio: “La honra cría las artes” (Lazarillo)

La liberalidad de Alejandro Magno o la tela de Penélope, mencionadas en ambos textos, son lugares comunes y por ello quizá no debamos darle demasiada importancia, pero la referencia al enamorado Macías ya no es tan común, y mucho menos dentro de la expresión “estar hecho un Macías”:

… él estaba entre ellas hecho un Macías (Lazarillo)

… qué Macías está hecho el señor mi compañero (Coloquios)

Ovidio también tiene su correspondencia verbal:

diciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió (Lazarillo)

Y lo que a mí más me convence es aquella carta que Ovidio escribió (Coloquios)

La secuencia “que Ovidio escribió” no parece tener en sí demasiado valor, por mucho que el corpus de CORDE no ofrezca otro documento que la incluya, pero sí que lo tiene, en cambio, la frase “más dulzuras”, pues en Coloquios aparece dentro de un mismo contexto de cortejo amoroso:

Y por ésta no me moriré de amores ni le diré más dulzuras ni le pediré que me abrace, aunque esté la puerta abierta

Si a ello sumamos que la serie <Ovidio y más dulzuras> no tiene más correspondencia en CORDE o en Google Books que Coloquios, habrá que concluir que los dos textos giran en una misma órbita. ¿Podemos dar un paso más y afirmar por estos simples datos que el autor de los Coloquios es también el autor del Lazarillo? Conformémonos por el momento con decir que si la investigación corriera a cargo del FBI, el oidor don Juan Arce de Otálora pasaría a ser clasificado como persona de interés.

La ruta que cada individuo recorre a lo largo de su vida es tan singular como los surcos sinuosos de su huella dactilar. Si dudamos de tal afirmación, vayamos a Google, escribamos tres o cuatro lugares que tengan para nosotros un valor sentimental -la calle donde crecimos, el nombre de nuestro Instituto, la playa veraniega de nuestra infancia- y en seguida veremos que apenas existen documentos en la red que los contengan.

En el Lazarillo hay muchos topónimos: los hay de ciudades y pueblos, de calles y barrios, de comarcas y regiones. Lázaro nace en la aldea de Tejares, pasa con ocho años a vivir a la ciudad de Salamanca y se traslada luego a Toledo, no sin antes experimentar unas cuantas aventuras en varios pueblos de la comarca de Torrijos. Si hacemos una lista y buscamos correspondencias en CORDE volvemos a tropezarnos más de una vez en el camino con los Coloquios de Arce de Otálora. Al ser los Coloquios obra voluminosa escrita por un vallisoletano que estudió en Salamanca y que tenía a su padre viviendo en Toledo hacia 1553, ello no puede extrañarnos. Faltan en el texto de Coloquios, eso sí, los pueblos de la comarca de Torrijos –Amorox, Escalona, Maqueda– o lugares típicos de la ciudad de Toledo como la Tripería o las Cuatro Calles, pero está, en cambio, Tejares, la aldea donde nace Lázaro, y la Costanilla de Valladolid, que aparece, por cierto, acompañada por el demostrativo aquella, igual que en el Lazarillo:

… dieciséis leguas de donde nací, en aquella Costanilla de Valladolid (Lazarillo)

¡Qué cosa es ver… aquella Costanilla y las otras calles y ventanas (Coloquios)

“Aquella Costanilla”, en referencia a la calle vallisoletana, no tiene un solo equivalente en CORDE o en Google Books. Puede pensarse en una coincidencia, pero si lo es, no resulta única. Así, por dos veces Lázaro combina “Salamanca” con la forma verbal “salimos”:

Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente…

Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo…

Coloquios, por su parte, presenta hasta ocho casos con la misma combinación “salimos de Salamanca”, sin que exista un solo caso igual en el resto del corpus de CORDE. Ciertamente el contexto lo facilita, ya que la obra de Otálora se desarrolla precisamente durante un viaje de recreo que dos estudiantes salmantinos hacen en sus vacaciones de verano. Con todo, la probabilidad de que tras la secuencia salimos de suceda el topónimo Salamanca es muy pequeña y verdaderamente infinitesimal si a ello se suma la serie <salimos de Salamanca y aquella Costanilla>. Con ejemplos así, no caben más que dos únicas posibilidades: una misma autoría o una estrechísima relación entre el autor del Lazarillo y Arce de Otálora, como ya vimos que sucedía en los Federalist papers.

Todo nombre propio puesto en un texto, incluso cuando es imaginario, puede ser una ventana al exterior. El padre de Lázaro se llama Tomé González y la madre Antonia Pérez, nombres y apellidos corrientes y molientes. El nombre de pila Tomé parece jugar irónicamente con la afición a sisar que tiene el padre, pero por lo demás todo hace pensar que la elección de esos nombres es casual, caprichosa… salvo si Arce de Otálora es su autor. Pues de ser así, entonces podemos estar ante un guiño burlón de este gran señor, muy ufano de sus orígenes familiares, cuyo abuelo paterno se llamaba Fernand González y su abuelo materno Juan Pérez de Otálora, según consta en la carta ejecutoria que publicó al final de su libro sobre la hidalguía (v. De nobilitatis, Granada, 1553, f. 132r).

La lectura detenida de los Coloquios deja entrever multitud de temas y motivos relacionados con el Lazarillo, mientras que el detallado cotejo de los dos textos proporciona un significativo arsenal de semejanzas y paralelismos verbales. Como ya lo traté extensamente en otro sitio, no insistiré aquí en ello. En su lugar, lo que haré, para concluir, es aplicar el mismo experimento que se llevó a cabo con el manifiesto de Unabomber, eligiendo para ello una serie muy reducida de palabras y frases gramaticales procedentes del texto anónimo. La tanda elegida está sacada del Prólogo:

Estas doce unidades verbales están todas en los Coloquios y en ningún documento más, tanto en internet como en CORDE. Podemos reducir la serie a solo seis unidades y el resultado será el mismo. O incluso a cuatro:

Y a este propósito No por cierto ruinmente a buen puerto

No pensemos en casualidad o en trucos. Si el texto de Otálora y el texto del Lazarillo comparten estas pocas frases entre millones de documentos se debe a su estrechísima relación, propia de un mismo idiolecto. Quien esto afirma no lo hace movido por ninguna intuición repentina. Todo lo contrario. Durante varios años defendí con ardor la autoría de otro humanista, el toledano Francisco Cervantes de Salazar. Acumulé paralelismos y semejanzas, discriminé voces y ecos, dibujé un perfil convincente. Si al cabo cambié de opinión, no lo hice por capricho o de buena gana, sino por la fuerza brutal de los nuevos datos. Daré un solo ejemplo como botón de muestra. El humanista toledano tiene, entre otras muchas correspondencias con el Lazarillo, la secuencia “(él) confiaba en Dios”:

…y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre… (Lazarillo)

… él confiaba en Dios que gastado aquel proveimiento… (Crónica de NE)

La secuencia, sin ser única, es muy llamativa. Otras combinaciones más comunes en torno a la palabra Dios -espero en Dios, plega a Dios, quiso Dios, etc.-, no hacen sino mostrar un idiolecto en sintonía con el Lazarillo. Pero ¿qué ocurre si formamos toda una serie de secuencias con la palabra Dios y las contrastamos en CORDE? Pues resulta que Coloquios alcanza nada menos que trece coincidencias de veinte, muy por encima de los números de Cervantes de Salazar, con algunos casos relativamente poco frecuentes, como “Dios me lo perdone”, “Andá con Dios” o “placerá a Dios”. Cabe argüir, como hizo la defensa de Unabomber, que son todas expresiones cotidianas. Cierto. Pero entonces, ¿cómo se explica que la expresión “Andá con Dios” en el texto del Lazarillo venga acompañada, casi de inmediato, por “comido por servido”, expresión incluida también en Coloquios dentro de un pasaje donde el eco del Lazarillo, para cualquier oído atento, resuena en cada renglón?:

En mis investigaciones de hace ocho años, con un corpus casero de no más de dos millones de palabras, Francisco Cervantes de Salazar estaba próximo a la órbita del Lazarillo. Actualmente, con la ayuda de Google y el especializadísimo corpus de CORDE, don Juan Arce de Otálora no está ya cerca, sino en su mismo epicentro. Por desgracia, no existe un hermano que me lo pueda confirmar. En todo caso, permítaseme terminar con una muy breve reflexión. La nueva era de la informática ha hecho temer a los más agoreros la definitiva desaparición de la voz del autor, pero la realidad es probablemente la opuesta. Lejos de borrarle de sus textos, el autor está más presente que nunca. De hecho, me atrevo a vaticinar que el imparable crecimiento de textos electrónicos que constituye internet lo que hará muy pronto es que nadie -ni siquiera quizá el autor del Lazarillo– pueda ocultarse tranquilamente tras su anonimato.