Jean Améry, sinónimo de Hans Meier, escritor y ensayista austriaco, nació en Viena en 1913. Fue un superviviente de los campos de Breendonk, Auschwitz, Buchenwald y Bergen-Belsen. Dedicó su vida a mantener viva la vergüenza nazi. La tortura es un texto estremecedor, una denuncia implacable y un aviso, al tiempo que un canto a la irrenunciable dignidad del hombre. Se quitó la vida en 1978, como, si bien sin confirmar, pudo haber sido el caso de Primo Levi casi una década después. Se especula sobre si las causas pudieron parecidas.

La tortura, por Jean Améry

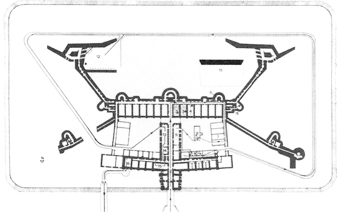

Quien visitara Bélgica como turista, podría ir a parar por casualidad a Fort Breendonk, situado a mitad de camino entre Bruselas y Amberes. La construcción es una fortaleza que se remonta a la Primera Guerra Mundial e ignoro cuál fue entonces su destino. En la Segunda Guerra Mundial, durante los dieciocho breves días de resistencia del ejército belga en mayo de 1940, Breendonk fue el último cuartel general del rey Leopoldo. Entonces, bajo la ocupación alemana, se transformó en una suerte de pequeño campo de concentración, un “Auffanglager” [campo de recogida], como se decía en la jerga del Tercer Reich. Hoy es Museo nacional belga.

La fortaleza Breendonk parece a primera vista muy vieja, con un gran pasado histórico. Tal como se alza allí, bajo el cielo eternamente encapotado de Flandes, con sus cúpulas tapizadas de musgo y sus muros grises oscuros, ofrece el aspecto de un melancólico grabado de la guerra franco-prusiana de 1870: recuerda a Gravelotte y Sedan y el visitante juraría que de un momento a otro, por una de las puertas inclinadas e imponentes, podría aparecer, quepis en mano, el derrotado emperador Napoleón III. Es preciso acercarse para que la fantasmal imagen de tiempos pasados sea relevada por otra más habitual: a lo largo del foso que rodea a la fortaleza se levantan torretas de guardia, todo recubierto con alambradas de púas. Sobre el grabado de cobre de 1870 se superponen súbitamente las horrendas fotos de aquel mundo que David Rousseau ha denominado d’univers concentrationnaire. Los responsables del Museo nacional han dejado todo como estaba en los años 1940-1944. Anuncios amarillentos sobre los muros: “Más allá del límite se disparará sin previo aviso”. No habría sido necesario erigir ante la fortaleza ese patético monumento a la resistencia –un hombre obligado a postrarse de hinojos que, sin embargo, yergue porfiadamente una cabeza con rasgos curiosamente eslavos–, no habría sido necesario esa estatua exhortatoria para explicar al visitante dónde se encuentra, qué acontecimiento se conmemora.

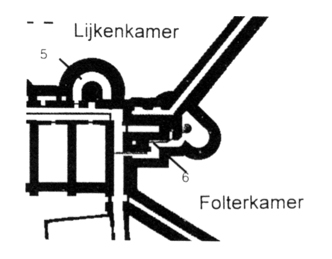

Se entra por la puerta principal y se accede enseguida a un espacio que entonces misteriosamente se denominaba “despacho”. Un retrato de Heinrich Himmler sobre la pared, una bandera con la esvástica a modo de tela colocada sobre una larga mesa, un par de sobrias sillas. Despacho. Cada uno despachaba sus asuntos, y el suyo era el asesinato. A continuación, corredores semejantes a sótanos húmedos, débilmente iluminados por las mismas bombillas de luz tenue y rojiza que ya entonces pendían del techo. Calabozos cerrados con gruesas puertas de madera. Había que atravesar un laberinto de portones con pesados barrotes, hasta que finalmente se llegaba a una cámara abovedada y hermética, donde se encontraban dispersos siniestros instrumentos de hierro. Desde allí no podía salir ningún grito al exterior. Sucedió en esa recóndita celda: allí padecí tortura.

Cuando se habla de la tortura hay que tener cuidado de no exagerar. Lo que se me infligió en aquella inefable cámara de Breendonk no fue ni con mucho la forma más grave de suplicio. No se me introdujeron agujas incandescentes bajo las uñas, ni se apagaron cigarros sobre mi torso desnudo. Sólo sufrí lo que aún he de narrar más adelante; fue un tormento relativamente benigno y tampoco ha dejado en mi cuerpo cicatrices llamativas. Y sin embargo, veintidós años después de lo sucedido, sobre la base de una experiencia que no agotó todas las posibilidades del dolor físico, me atrevo a afirmar que la tortura es el acontecimiento más atroz que un ser humano puede conservar en su interior…

… ¿Por qué se me ocurre hablar de la tortura tan sólo en relación con el Tercer Reich? Naturalmente, porque yo mismo la he padecido bajo las alas desplegadas de ese ave rapaz. Pero no sólo por ello, sino porque, al margen de toda experiencia personal, estoy convencido de que la tortura no fue un elemento accidental, sino la esencia del Tercer Reich…

… La Gestapo me detuvo en julio de 1943. Un asunto de pasquines. El grupo en que militaba –una pequeña organización germano parlante integrada en el movimiento de resistencia belga– luchaba por desarrollar una labor de propaganda anti-nazi entre los miembros de las fuerzas de ocupación alemanas. Producíamos un material propagandístico harto primitivo, creyendo ilusamente que nos sería posible convencer a los soldados alemanes de la cruel locura de Hitler y de su guerra. Hoy sé, o al menos creo saber, que nuestra pobre palabra interpelaba a oídos sordos. Me sobran motivos para suponer que los soldados alemanes que encontraban nuestros libelos multicopiados frente a sus cuarteles, no vacilaban en entregarlos obedientemente a sus superiores, que, a su vez, daban parte con la misma prontitud sumisa a la Dirección General de Seguridad (*)…

… Cárcel, interrogatorio, palizas, tortura –a la postre, probablemente, la muerte: así estaba escrito y así tenía que suceder. Cuando, tras la detención, un hombre de la Gestapo me ordenó que me apartara de la ventana –pues conocía el truco consistente en abrir los batientes con las manos esposadas y alcanzar de un salto la cornisa más próxima– me lisonjeó el hecho de que me atribuyera tamaña fuerza de resolución y agilidad, pero, obedeciendo a su exhortación, hice una seña de rechazo cortés. No era, dije, físicamente capaz ni pretendía escapar a mi destino de un modo tan aventurero. Sabía lo que me aguardaba; se podía confiar en mi consentimiento…

… Se puede dedicar toda una vida a contraponer lo imaginario y lo real y, no obstante, jamás acabaremos. De hecho, muchas cosas suceden más o menos como se había imaginado con antelación: hombres de la Gestapo con gabardinas de cuero, el cañón de las pistolas apuntando hacia sus víctimas, todo esto es verdad. Pero entonces nos quedamos estupefactos al darnos cuenta de que tales tipos no sólo llevan abrigos de cuero y pistolas, sino que también muestran rostros: y no son “rostros de Gestapo con narices de boxeador, mandíbulas prognatas”, marcas de viruela y cicatrices de cuchilladas, como pueden aparecer en los libros. Al contrario: rostros comunes. Rostros del montón. Y el conocimiento espantoso de una fase posterior, que de nuevo destruye toda representación abstracta, nos pone de manifiesto cómo los rostros del montón se transforman finalmente en rostros de Gestapo y cómo el mal se sobrepone y supera la banalidad. No existe pues la “banalidad del mal”, y Hanna Arendt, que se refirió a ello en su libro sobre Eichmann, conocía al enemigo del hombre sólo de oídas y lo observaba sólo a través de la jaula de cristal…

… “Si hablas”, me decían los hombres con rostros comunes, “ingresarás en la cárcel del campo. Si no confiesas, darás con tus huesos en Breendonk, y ya sabes lo que eso significa”. Lo sabía y no lo sabía. En todo caso me comporté más o menos como el hombre que compra un periódico, y, como era previsible, hablé. Hubiera preferido librarme de Breendok, un lugar que conocía perfectamente y contar cuanto se deseaba escuchar de mí. Sólo que por desgracia no sabía nada o casi nada. ¿Cómplices? Sólo conocía sus nombres falsos…

… Se reían con desprecio. Y de repente sentí el primer golpe… hace consciente al prisionero de su desamparo, tiene en germen cuanto sufrirá más tarde. Tras el primer mamporro, la tortura y la muerte en la celda –hechos que tal vez se conocían, sin que tal conocimiento poseyese vida auténtica– se presienten como posibilidades reales, incluso como certezas. Se creen autorizados a golpearme en el rostro, reconoce la víctima con sorda sorpresa y con certeza igual de indistinta concluye: harán conmigo lo que se les antoje. Afuera nadie sabe lo que ocurre dentro ni nadie hace nada por mí. Quien quisiera acudir en mi ayuda, una esposa, una madre, un hermano o un amigo, no podría alcanzar el interior…

… El golpe actúa como su propia anestesia. No se experimenta una sensación de dolor parangonable a un lacerante dolor de muelas o al ardor pulsante de una herida purulenta. Por ello, el golpeado piensa más o menos lo siguiente: bien, a fin de cuentas resulta soportable, seguid golpeándome, no os servirá de nada. No les sirvió de nada, y se hartaron de zurrarme. Yo no paraba de repetir que no sabía nada, y por este motivo fui a parar, como se me había amenazado, no a la prisión de Bruselas administrada por la Wehrmacht, sino al campo de acogida de Breendonk, donde dominaban las SS. Sería tentador en este punto, tomar aliento y describir el viaje en coche Bruselas-Breendonk, a través de 25 kilómetros de campiña flamenca, referirme a los álamos inclinados al viento, que eran un gozo para la vista…

… Permítaseme mencionar tan sólo el ceremonial del cruce en coche a través del primer portalón sobre el puente levadizo: allí, incluso los hombres de la Gestapo debían mostrar sus documentos a los centinelas de las SS, y si el detenido, a pesar de todo, conservaba aún dudas sobre la gravedad de la situación, aquí, bajo las torretas de vigilancia con ametralladoras, ante el ritual de entrada, no exento de cierta solemnidad lóbrega, le era forzoso reconocer que había alcanzado el fin del mundo.

… Se llegaba muy rápido al “despacho”, ya aludido. El negocio que aquí se despachaba era sin duda floreciente. Bajo un retrato de Himmler, con ojos fríos tras las lentes, entraban y salían, batiendo puertas y taconeando con las botas, hombres que llevaban entretejidas sobre las solapas de sus uniformes las letras SD. No dirigieron la palabra a los recién llegados, ni a los hombres de la Gestapo ni a los detenidos, se limitaron a registrar con mucho celo los datos de mi carnet de identidad falso y me despojaron rápidamente de mis escasos enseres. Me confiscaron una cartera, los gemelos y la corbata. Una delgada-cadena de oro llamó la atención burlona, y un flamenco de las SS, que quería dárselas de importante, explicó a uno de sus camaradas alemanes que era un distintivo de los partisanos. Todo se registró por escrito con la precisión que conviene a un despacho. Desde lo alto, el padre Himmler observaba satisfecho la bandera que cubría la mesa de madera basta, y a sus hombres. Sí, eran de fiar…

… ¿Quiénes eran los otros que me izaban hasta dislocarme los brazos y me aporreaban el cuerpo como un saco de arena oscilante? Se puede adoptar, por de pronto, un punto de vista desde el cual estos individuos aparecen simplemente como pequeños burgueses embrutecidos y funcionarios subalternos avezados a la tortura. Pero es preciso abandonar cuanto antes ese punto de vista, si se quiere alcanzar una visión no banal del mal. ¿Eran más bien sádicos? En el sentido estricto de la patología sexual estoy firmemente convencido de que no lo eran, así como en general creo no haberme encontrado con ningún auténtico sádico de esta clase durante los dos años en que permanecí prisionero de la Gestapo en los campos de concentración…

… Acabé por hablar. Me acusaba de fantásticos crímenes de Estado todos inventados, y aún hoy no sé cómo pueden habérsele ocurrido a ese fardo bamboleante en que me había convertido. En mi fuero interno evidentemente esperaba que, tras confesar hechos tan graves, un trancazo certero sobre el cráneo pusiera fin a mi miseria, transportándome rápidamente al otro barrio, o al menos dejándome sin consciencia. Al final me desmayé realmente –y con ello, por el momento, terminó la sesión porque los esbirros renunciaron a despertarme: los disparates con que les había engañado mantenían ocupados sus estólidos cerebros… De repente los porrazos habían cesado. Pero en realidad, la procesión continúa por dentro. Me balanceo aún, veintidós años después, con los brazos dislocados, jadeo y me autoinculpo. No hay ninguna “represión”. ¿Se puede reprimir una quemadura? Podemos recurrir a la cirugía estética, pero el implante de epidermis no nos restituye aquella piel en la que un ser humano puede sentirse a gusto…

… Quien ha sufrido la tortura, ya no puede sentir el mundo como su hogar. La ignominia de la destrucción no se puede cancelar. La confianza en el mundo que ya en parte se tambalea con el primer golpe, pero que con la tortura finalmente se desmorona en su totalidad, ya no volverá a restablecerse…

(*) Peor suerte corrieron los hermanos Sophie (21 años) y Hans Scholl y su amigo Christoph Probst por difundir pasquines en la escalera central de la Universidad de Múnich; fueron denunciados por un conserje y guillotinados por la Gestapo el 22 de febrero de 1943 en un sótano habilitado para la guillotina del Museo de Historia de Múnich. Sus cuerpos se hallan enterrados en el Friedhofam am Perlacher Forst en Múnich.

Extracto de ‘La tortura’, uno de los capítulos del libro Más allá de la culpa y la expiación, de Jean Améry, editado por Pre-Textos. La traducción, las notas y la presentación son obra de Enrique Ocaña.

* * *

W. G. Sebald (1944-2001) nació en Wertach, Alemania, vivió en Suiza, después de acabar sus estudios universitarios, y luego en Inglaterra. Desde 1970 fue profesor en Norwich. Considerado como de uno de los escritores más extraordinarios de nuestros días, dejó una obra inconclusa al morir en accidente automovilístico el 14 de diciembre de 2001. Austerlitz es su último gran libro.

Austerlitz, por W. G. Sebald

… El último eslabón de la cadena fue el fuerte Breendonk, dijo Austerlitz, cuya construcción terminó poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, en la que, al cabo de pocos meses, resultó ser completamente inútil para la defensa de la ciudad y del país. En el ejemplo de esas construcciones fortificadas, siguió más o menos Austerlitz, levantándose de la mesa y echándose la mochila a la espalda, terminando las observaciones que había hecho en el Mercado de los Guantes, se podía ver cómo nosotros, a diferencia de las aves, que durante siglos construyen el mismo nido, tendíamos a proyectar nuestras empresas muy por delante de cualquier límite razonable. Habría que hacer alguna vez, dijo aún, un catálogo de nuestras construcciones, en el que aparecieran por orden de tamaño, y entonces se comprendería enseguida que las que se situaban por debajo del tamaño normal de la arquitectura doméstica –las cabañas de campo, los refugios de ermitaño, la casita de vigilante de esclusas, el pabellón de hermosas pistas, el pabellón de los niños en el jardín–, eran las que nos ofrecían al menos un vislumbre de paz, mientras que de un edificio gigantesco como, por ejemplo, el Palacio de Justicia de Bruselas en la antigua colina del patíbulo, nadie que estuviera en su sano juicio podría afirmar que le gustase. En el mejor de los casos, se admiraba, y en esa admiración había ya una forma de espanto porque de algún modo sabíamos naturalmente que los edificios que crecen hasta lo desmesurado arrojan ya la sombra de su destrucción y han sido concebidos desde el principio con vistas a su existencia ulterior como ruinas… Esas frases dichas por Austerlitz cuando casi se estaba yendo seguían estando en mi mente cuando, a la mañana siguiente, con la esperanza de que quizá volviera a aparecer, yo estaba sentado ante un café, en el mismo bistrot del Mercado de los Guantes en el que, la noche anterior, se había despedido sin más. Y, como hojeaba los periódicos mientras esperaba, tropecé, no sé ya si fue en la Gazette van Antwerpen o en La Libre Belgique, con una noticia sobre la fortaleza de Breendonk, de la que se deducía que los alemanes allí, en 1940, inmediatamente después de que el fuerte, por segunda vez en su historia, hubiera tenido que rendirse a ellos, establecieron un campo de acogida y penitenciario que subsistió hasta agosto de 1944 y que, desde 1947, inalterado en lo posible, sirve de monumento nacional y de museo de la Resistencia belga. Si el día anterior no hubiera surgido en la conversación con Austerlitz el nombre de Breendonk, esa indicación, suponiendo que la hubiera advertido siquiera, difícilmente me hubiera inducido a visitar la fortaleza ese mismo día… El tren de pasajeros con que fui necesitó media hora larga para el corto trayecto hasta Malinas, de donde sale un autobús de la plaza de la estación hasta el pueblo de Willebroek, en cuya periferia, rodeada por un terraplén, una cerca de alambre espinoso y un ancho foso de agua, se encuentra en medio de los campos la zona de la fortaleza, casi como una isla en el mar. Hacía un calor inusitado para la época del año y grandes cúmulos se alzaban sobre el horizonte suroccidental cuando atravesé el puente con la entrada en la mano. Tenía aún en la cabeza, de la conversación del día anterior, la imagen de un bastión en forma de estrella con altos muros que se alzaban sobre una planta geométricamente exacta, pero lo que tenía ante mí era una masa de hormigón baja, redondeada por todas partes en sus flancos exteriores y que, de modo espantoso, parecía jorobada y deforme, el ancho dorso, pensé, de un monstruo que, como una ballena de las olas, se había alzado del suelo flamenco. Tuve miedo de entrar por la negra puerta en la fortaleza misma y, en lugar de ello, la rodeé primero por fuera a través de la hierba de un verde intenso, casi azulado, que crecía en la isla. Desde cualquier punto de vista que tratara de contemplar la construcción, no me permitía reconocer ningún plan, desplazaba continuamente sus convexidades y oquedades y excedía tanto de mi comprensión que, finalmente, no podía relacionarla con ninguna forma de civilización humana para mí conocida, ni siquiera con los mudos vestigios de nuestra prehistoria y protohistoria. Y cuanto más tiempo mantenía la vista en ella, tanto más frecuentemente me obligaba, como me daba cuenta, a bajar la vista, tanto más incomprensible me resultaba. Cubierta en algunos lugares por úlceras abiertas, de

las que brotaba la grava bruta, y llena de costras de rastros goteantes como de guano y estrías calcáreas, la fortaleza era un singular engendro monolítico de la fealdad y la violencia ciega. Incluso cuando más tarde estudié la planta geométrica del fuerte, con las excrecencias de sus miembros y tenazas, con los baluartes semicirculares que sobresalían como ojos del frente de la sección principal y el muñón de apéndice del cuerpo trasero, sólo pude reconocer en él, a

pesar de su estructura ahora evidentemente racional, en el mejor de los casos el esquema de algún ser semejante a un cangrejo, pero no el de una construcción diseñada por la inteligencia humana. El camino que rodeaba la fortaleza pasaba junto a los postes negros de alquitrán del lugar de las ejecuciones y junto al terreno de trabajo donde los presos tenían que nivelar los terraplenes en torno a los muros, más de un cuarto de millón de toneladas de guijarros y tierra, para cuyo desplazamiento no disponían más que de palas y carretillas. Esas carretillas, de las que todavía puede verse una en la antecámara de la fortaleza, eran de cierto primitivismo, que también en aquellos tiempos daba miedo. Consistían en una especie de angarillas con dos toscos asideros a un extremo y una rueda de madera recubierta de hierro en el otro. En las barras transversales de las angarillas había un cajón hecho de tablas sin cepillar, de costados inclinados…, toda aquella torpe construcción era como la de las llamadas carretillas de mano, con las que, en mi país, los campesinos sacaban el estiércol del establo, salvo que las carretillas de Breendonk eran dos veces más grandes y, sin carga, debían de pesar ya un quintal. Era para mí impensable cómo los presos, que sin duda sólo en los casos más raros habrían realizado nunca un trabajo físico antes de su detención e internamiento, podían empujar esas carretillas, llenas de pesados escombros, por aquellos suelos arcillosos quemados por el sol y atravesados por surcos duros como la piedra, o por el barro que se formaba después de un solo día de lluvia, impensable cómo se apoyaban contra la carga, hasta que el corazón se les reventaba casi, o cómo, cuando no avanzaban, alguno de los vigilantes los golpeaba en la cabeza con el mango de la pala. Lo que pude imaginarme, a diferencia de aquel trabajo agotador prolongado día tras día y durante años en Breendonk, lo mismo que en otros campos principales y secundarios, cuando finalmente entré en la fortaleza y vi enseguida a la derecha, a través de los cristales de una puerta el llamado casino del personal de las SS, las mesas y bancos, la gruesa estufa abultada y las máximas pulcramente pintadas con letra gótica en la pared, fueron los padres de familia y los buenos hijos de Vilsbiburg y de Fuhlsbüttel, de la Selva Negra y del Münsterland, cuando se sentaban allí terminado el trabajo para jugar a las cartas o escribían cartas a sus amadas en el hogar, porque al fin y al cabo había vivido entre ellos hasta los veinte años. El recuerdo de las catorce estaciones que el visitante tiene que pasar entre el portal y la salida se ha oscurecido en mí con el paso del tiempo, o más bien se oscureció ya, si se puede decir así, el día en que estuve en la fortaleza, ya fuera porque no quería ver realmente lo que allí se veía, ya porque, en aquel mundo sólo iluminado por el débil resplandor de pocas lámparas y separado para siempre de la luz de la naturaleza, los contornos de las cosas parecían fundirse. Incluso

ahora, cuando me esfuerzo por recordar, cuando he vuelto a ocuparme del plano de cangrejo de Breendonk y leo en la leyenda las palabras antigua oficina, imprenta, barracas, sala Jacques Ochs, celdas de confinamiento, depósito de cadáveres, cámara de reliquias y museo, la oscuridad no se desvanece sino que se espesa al pensar lo poco que podemos retener, cuántas cosas y cuánto caen continuamente en el olvido, al extinguirse cada vida, cómo el mundo, por decirlo así, se vacía a sí mismo, porque las historias unidas a innumerables lugares y objetos, que no tienen capacidad para recordar, no son oídas, descritas ni transmitidas por nadie, historias por ejemplo, esto se me vuelve a ocurrir ahora por primera vez desde aquellos tiempos, al escribir, como las de los colchones de paja, que, como sombras, yacían sobre los catres de madera amontonados, porque la paja que había en ellos se desintegraba con el paso de los años, se hacía más delgada y más corta, se encogía, como si fueran los restos mortales de aquellos, así lo recuerdo ahora, pensé entonces, que en otro tiempo habían yacido allí en aquella oscuridad. Y recuerdo también cómo, penetrando más en el túnel, que era en cierto modo la espina dorsal de la fortaleza, tuve que defenderme contra la sensación que arraigó en mí, y que hasta hoy me invade a menudo en sitios desagradables, de que con cada paso que daba el aire para respirar disminuía y el peso sobre mí aumentaba. En cualquier caso entonces, en aquella hora del mediodía silenciosa de principios del verano de 1967 que, sin encontrar a ningún otro visitante, pasé en el interior de la fortaleza de Breendonk, apenas me atreví a ir hasta el punto en que, al final de un segundo túnel largo, un corredor no mucho más alto que un hombre y, según creo recordar, escarpado, descendía hacia una de las casamatas. Esa casamata, en la que se siente enseguida que se está bajo una capa de hormigón de varios metros de

espesor, es una habitación estrecha, uno de cuyos lados acaba en punta y el otro es redondeado, cuyo suelo está un buen pie más bajo que el corredor por el que se entra, y por eso es menos una mazmorra que una fosa. Mientras miraba esa fosa, su fondo que, según me parecía, se hundía cada vez más, el suelo de piedra lisa y gris, la rejilla del desagüe en su centro y el cubo de lata que había al lado, surgió del abismo la imagen de nuestro lavadero en W. y al mismo tiempo, evocada quizá por el gancho de hierro que colgaba del techo de una soga, la de la carnicería por delante de la cual tenía que pasar siempre al ir al colegio y en donde, al mediodía, estaba a menudo Benedikt con un mandil de goma, regando las baldosas con una gruesa manga. Nadie puede explicarme exactamente qué ocurre dentro de nosotros cuando se abren de golpe las puertas tras las que se esconden los terrores de la infancia. Pero todavía sé que allí, en la casamata de Breendonk, me subió a la nariz un asqueroso olor a jabón verde, que ese olor, en algún lugar demente de mi cabeza, se relacionaba con la palabra Würzelbürste (cepillo de fregar) que siempre me ha repugnado y que mi padre utilizaba con predilección, que unas estriaciones negras comenzaron a temblar ante mis ojos y que me vi obligado a apoyarme con la frente en el muro inyectado de manchas azuladas, grisáceo y, según me pareció, cubierto de frías gotas de sudor. No fue que con la náusea surgiera en mí una idea de la clase de, así llamados, interrogatorios rigurosos que hacia la época de mi nacimiento se realizaban en aquel lugar, porque sólo unos años más tarde leí en Jean Améry sobre la horrible proximidad física entre torturadores y torturados, sobre el tormento soportado por él en Breendonk, en el que fue izado por las manos atadas a la espalda, de forma que, con un crujido y un ruido de astillas que, como dice, no había olvidado hasta el momento en que escribía, las cabezas de los huesos saltaron de las cotilas de las articulaciones de los hombros y él quedó colgado en el aire con los brazos dislocados, tirándole por detrás hacia arriba y cruzados y retorcidos sobre su cabeza: la pendaison par les mains liées dans le dos jusqu’à évanouissement…, así se dice en el libro Le Jardín des Plantes, en el que Claude Simon desciende de nuevo al almacén de sus recuerdos y en donde, en la página 235, comienza a contar la fragmentaria historia de la vida de cierto Gastone Novelli que, como Améry, fue sometido a esa forma especial de tortura. Antes del relato hay una anotación del 26 de octubre de 1943, del diario del general Rommel, que dice que, a causa de la total impotencia de la policía en Italia, hay que tomar las riendas. Como consecuencia de las medidas introducidas entonces por los alemanes, Novelli, dice Simon, fue detenido y llevado a Dachau. Sobre lo que ocurrió allí, sigue diciendo Simon, Novelli nunca llegó a hablarle, salvo en una sola ocasión, en que le dijo que, tras su liberación del campo, podía soportar tan mal la vista de un alemán, incluso de uno de los seres así llamados civilizados, tanto de sexo masculino como femenino, que, apenas recuperado a medias, se fue a Suramérica con el primer barco…

Extracto de Austerlitz, de W. G. Sebald, editado por Anagrama con traducción de Miguel Sáenz.

Eduardo Momeñe es fotógrafo y editor de fotografía de FronteraD, donde ha publicado, entre otros artículos, Postal desde Dresde. La dificultad es extrema para quien quiera ‘decir’ con una cámara, ¿Qué sentido tiene volver a fotografiar Utrecht? La memoria y Atom Egoyan, Entre los lagos Bofin y Agraffard y Las fotografías de Burton Norton.