Manual del perfecto seductor

No pudiendo volver al frente porque mi ficha policial llevaba la mancha de mi novela Mafarka Il futurista secuestrada y condenada, y la policía de Milán, recordando mis pugilatos intervencionistas, me declaró proclive a la pelea, pensé que era mejor esperar la amnistía y el nombramiento de subteniente en los saludables baños de Viareggio.

Sal, sol, yodo, bromo. Y, sobre todo, el vasto y vibrante deseo de torpedeos y colisiones eróticas fulminantes. La idea del matrimonio se desvanecía en el horizonte como un velero demasiado lento y anticuado. Cada mañana invitaba a una de las muchas señoritas a dar una vuelta en patín. En cuanto estaba fuera del alcance de las miradas, la colaboración activa del sol, dos cuerpos encantados de estar semidesnudos, dos hermosos senos atentos como escolares ante el maestro que pone el problema, fragilidad de botones, manos errantes, un beso, dos, tres, cinco, sabrosamente como cuando se come marisco. Las narices embriagadas, el Mediterráneo pequeño, indiferente, perfumado e íntimo como una bañera, zambullidas, bromas, carcajadas, salpicaduras, flic-flac y chapoteos. Todo sucedía naturalmente, todo lo que no exige cama. Cuando estoy desnudo me vuelvo filósofo. Compuse así de manera experimental un compendio de máximas morales llenas de indulgencia, sin acritud y muy instructivas.

1º La mujer se enamora del voluntario fuerte y valiente que se va al frente, pero lo traiciona con el primero que llega, inmaduro, enfermo, o viejo, si éste sabe elegir el momento oportuno.

2º El momento es siempre oportuno dado que el novio o el marido se encuentra militarmente lejano.

3º La lluvia, que dificulta los ataques en el frente, favorece en cambio siempre la penetración del primero que llega a los nervios femeninos en la playa.

4º Todas las mujeres adúlteras mienten cuando declaran a su amante que no se entregan nunca o casi nunca a su marido. La guerra demuestra que la mujer necesita el abrazo cotidiano.

5º Si la mujer es en el fondo vil, traiciona encantada al amante o al marido que se bate en el frente para simpatizar con el que no se bate, y para vengarse de su inferioridad neutral.

6º La mujer prefiere un burro vivo a un buen caballo moribundo.

7º Si la mujer tiene un fondo valiente y luchador, traiciona para desfogar su rabia de no estar en el frente y lleva a cabo así al menos el juego infantil de la trinchera hundida.

8º Un fondo literario de retórica simuladora se desarrolla en la mujer con la guerra. Casi todas las mujeres escriben tres cartas de amor igual de ardientes a tres hombres distintos de los cuales uno combate, los otros dos están emboscados o enfermos.

9º El combatiente debe preferir una botella de vino antes que cualquier carta enamorada.

10º La mujer en tiempo de guerra prefiere al cincuentón que al veinteañero porque éste ha preferido las rojas, escabrosas y decisivas caricias de la muerte a las suyas, mientras el otro se presta a enternecerse, arruinarse y vaciarse sabiamente con toda la calma y con la mayor dignidad.

11º La guerra creando en todo y en todos el sentido de lo provisional, de lo inestable y de lo efímero, destruye en la mujer el pudor, la palabra dada y la invita a la pronta renovación del corazón y de los sentidos.

12º Lo mismo que la guerra tiene como fin un aumento de territorio, el sexo de la mujer se hace imperialista, expansionista y colonizador. Lo malo es que, a falta de buenos territorios, éste conquista desiertos, pantanos, hospitales, cementerios, momias, cadáveres, viejas medallas y se vuelve numismático.

13º Cada combatiente debe, para compensar la traición inevitable, planear al menos seis relaciones epistolares, preparándose así un regreso agradable y variado después de la victoria.

14º Una señorita que se respete tiene por lo menos tres novios en tiempo de guerra.

15º Matemáticamente cada marido, bien sea traicionado o que confíe en la honestidad de su mujer, instintivamente odia o desprecia al que ha sido su amante, ama y aprecia al que es su amante, adora y admira al que será su amante.

16º Dadas todas estas verdades absolutas, constatadas estadísticamente, estará prohibido para siempre a la mujer hablar de vida interior, de fidelidad absoluta, de almas gemelas, de amores eternos sin contactos físicos, de ideal conseguido… etcétera.

17º La mujer desnuda es leal. La mujer vestida es siempre un poco falsa. La carne de la mujer es siempre buena. El espíritu de la mujer tiende a la maldad y a la perfidia.

18º Todo seductor debe desnudarse y volverse a vestir con la máxima velocidad. Todo seductor no debe dejarse ver nunca en paños menores.

19º Todo seductor calvo debe ponerse antes el cuello de la camisa que los calcetines.

20º Para entender bien la conversación de una mujer hermosa hay que escucharla con la nariz.

21º Para contemplar su alma se necesita mirar con el oído el arabesco fónico de su voz.

22º El cerebro es un motor añadido e inadecuado al chasis de la mujer que tiene como motor natural el útero. El cerebro fuerza, destroza y deforma a la mujer que lo lleva.

En este punto mi gran amigo Bruno Corra se arranca un mechón de cabellos dorados, y grita:

—¡Pero hay excepciones, por Dios! ¡Acaba con tu manía de generalizar!…

Le respondo que quizás lo único que hay de excepcional es mi irresistible fascinación de futurista.

La mujer y la velocidad – Peligro

La velocidad turba y exalta a todos los seres vivos, desarrollando en ellos la curiosidad exploradora, el espíritu de aventura y, desmesuradamente, la vanidad. Correr significa despreciar a quien va lentamente. La persona tumbada en un coche rápido, se felicita por dominar y adelantar a aquéllos que están condenados a ser pronto vencidos por el cansancio de las piernas y por la duración del tiempo necesario para hacer pocos kilómetros. La mujer, por sus ancestrales costumbres domésticas, debía encontrar fatalmente en las grandes velocidades automovilísticas un afrodisíaco violentísimo. Semitumbada, bajo una manta, y estrujada por un cuerpo masculino, se siente deslizar irresistiblemente como en una cama enloquecida allá al fondo del remolino del horizonte. El viento que alborota en sus oídos como en dos conchas marinas, imprime en su cerebro aturdido el ritmo mismo de lo infinito, de lo continuo y de lo eterno. El viento multiplica sus tentáculos para palparla, esculpirla, cincelarla, desnudarla y poseerla totalmente. Cualquier traje se transforma en un bañador.

Las telas se hacen vivas a fuerza de inquietud, el tacto impreciso. Y aquí tenemos las manos errantes de la mujer que se funden distraídamente con las manos de los dos primeros que llegan, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La profundidad desesperada de la bóveda estelar, el monótono trac-trac-rrrrrrrr-trac-trac-rrrrrrrrrrrrrrrr de los cambios de velocidad, el lance acompasado de los bosques que se arrojan sin fin todos todos, pero que en realidad les tiene sin cuidado; el largo cono de luz con el que los faros punzan profundamente la noche, los carros que parecen casas, los heniles que parecen iglesias, todo este mundo de ilusiones, impregnado de absoluto, de inútil y de monotonía, aconseja brutalmente a los sentidos femeninos gozar minuciosamente de las pequeñas realidades epidérmicas.

Un seductor de raza, provisto de un buen coche, puede intentar la conquista de todas las mujeres del universo.

Yo hace muchos años que tengo como colaborador eficaz al tren. Teniendo que vivir los tres cuartos de mi vida en tren, me veo obligado a pensar, a escribir y a amar en el tren. El fragor metálico de un vagón en una línea sin demasiadas paradas, desata fácilmente la voluntad y turba el pudor de la mujer. Pero siempre es cuestión de suerte y de ocasiones favorables. Una noche dormitaba tumbado en un compartimento de primera clase en la Gare de Lyón de París, cuando oí en el pasillo una voz conocida de un hombre mezclada con una voz delicada de mujer. Un periodista apenas conocido, no me acuerdo dónde ni cómo.

—¡Qué casualidad! ¿También se va usted?

—No. Sólo mi amiga.

Presentación. El amigo baja. Nos quedamos solos. El tren se va. Ella me mira. Yo la miro. Se habla de Bolonia. ¡Qué bonita ciudad! ¡Es usted boloñesa!… Esperemos que no entren pelmazos… La velocidad crece. El tren parece batir todos los récords. La primera estación está lejísimos.

Fragor desvencijado de hierros. Todos los cristales se ríen. Entra el revisor. A media voz:

—Monsieur veut rester seul, sans doute?!…

Una propina. Nos quedamos solos y nos tumbamos.

Saco de la memoria dos frases líricas poco originales, como un vendedor de pescado saca dos anguilas medio muertas de un cesto. Son muy apreciadas por mi vecina.

—Muy bonita vuestra toilette. Lástima que se estropee. Le queda muy bien. ¿Comprada en París? Las boloñesas saben vestirse muy bien. ¿Quiere que apague la luz?

—Sí.

Cumplo. Fulminantemente, pero seguro del éxito, me inclino sobre ella, la aprieto entre mis brazos y le cojo la boca sin discusión. Las caricias se propagan un buen rato. Todas las resistencias ceden. Los saltos del tren favorecen la fusión de los cuerpos, nos imponen una colaboración continua de equilibrios, mientras a cada momento me aseguro de que la puerta del compartimento esté bien cerrada.

Allí, allí, al ritmo furibundo de la locomotora, nuestro placer espasmódico y feroz rodó acá y allá, en zigzag y en espiral, allí allí en la noche francesa hambrienta de trenes veloces… Revisor sagaz + tren directísimo + noche de agosto + ausencia de viajeros en el compartimento x seductor = bellísima boloñesa comida y bebida. Hay que estar atento para defenderse si el ataque no se logra. El tren y la velocidad aumentan las extravagancias, los caprichos y la perfidia de las mujeres. Entro una tarde en la estación de Roma, en un compartimento a Milán y me siento delante de una hermosa señora. Ocupamos los dos rincones. Su marido, inmediatamente, le hace cambiar de sitio y se sienta delante de mí. Para no verlo leo el periódico, después me tumbo con aire absolutamente distraído y trato de identificar a la mujer. El marido se duerme. Yo finjo tener sueño. Oscuridad. Enlace de pies. Leve roce de manos. Las mías trepan. Ataque decisivo de una caricia. Rechazo. Finge que duerme. Yo continúo. Va cada vez mejor. No tiene el sueño fácil. Se aburre. Está agitadísima. Le desabrocho la blusa. Todo marcha, baja, resbala, se precisa, se completa. De repente golpe de escena. La señora se pone de pie y enciende la luz. Yo he vuelto a coger el periódico, preparado para todo, vigilante, con aire distraído.

—Pablo –dice la señora con voz áspera a su marido–. ¡Ven afuera conmigo!

Lentamente, a duras penas se despierta el marido y la sigue por el pasillo. Larga confabulación misteriosísima. Intuyo, preparo mi defensa. El marido, después de cinco minutos, vuelve a entrar seguido de su mujer. Se sienta delante de mí, y los brazos cruzados, fija sobre mí dos ojos firmes pero inquietos, que no brillan con suficiente coraje. Yo he llegado ya a la impasibilidad de un mercader árabe que dormita cubierto de moscas. Ni desafío, ni lucha. El viaje siguió así hasta Bolonia. Aquella mujer, después de haber gozado lo que le apeteció, había considerado oportuno:

1º Denunciar a su marido solamente mis pecaminosas miradas.

2º Reprocharle que durmiera en lugar de defenderla.

3º Persuadirlo hasta la eternidad de que tenía por mujer una roca de pureza invencible.

Hace diez años. Después de haber pasado unos días en San Sebastián para ver las corridas, en la pequeña estación de Bagnières de Bigorre, esperaba el tren de Luchon. Últimos días de agosto; esplendor melodramático del ocaso en los Pirineos sombríos. Poca gente. Una familia numerosa, completamente negra. Siete beatas negras viscosas y llenas de rosarios. Un viejo casi inválido. Todos bañados de la más negra tinta clerical. Pero, también de negro, una deliciosa señorita, ágil y con curvas, cabello castaño, ojos violetas mojadas. Era una familia de ricos propietarios de la campaña bretona. Supe más tarde el nombre de la señorita: Yvette, que la resumía íntegramente. Le gusté. El tren se iba. Una hora de miradas fijas, locas, envolventes. No me fue posible entrar en su compartimento inmediatamente abarrotado por toda la familia. Tren antiguo, sin pasillos. Me precipité al compartimento de al lado. Enseguida desde mi ventanilla, vi asomarse desde la suya a Yvette. El tren trepaba por las laderas de la montaña, reduciendo la velocidad cada vez más entre los abetos locos de romanticismo, al borde de espantosos abismos de suicidio azul. Yvette me ofrecía voluptuosamente su carita pálida delicadísima, la boca maliciosa y sensual y los ojos que enternecían de violeta todo el horizonte de montañas. Pasión loca en los dientes brillantísimos, en los ojos perdidos y en los cabellos que el viento enmarañaba con los humos redondos y silbantes de la locomotora jadeante. Entonces, tranquilo y decidido, yo abrí la ventanilla del compartimento. Todavía veo los ojos aterrorizados de mi único compañero de viaje, un señor mayor que me tomó sin duda por un ladrón. Bajé al estribo, cerré la ventanilla y me quedé agarrado a la manilla en equilibrio, con un vacío de más de mil metros bajo mis pies. Cautamente, pero con seguridad pasé al estribo de al lado. Yvette, asomada, me miraba divertida y espantada al mismo tiempo. Yo creo que si mi pie, al fallar, me hubiera hecho resbalar hacia abajo, el ardor apasionado de su rostro me habría imantado magnéticamente y detenido. Llegué a sus pies y le besaba las manos:

—Un baiser, un baiser, je t’en supplie, ta bouche!… Encore la bouche!

—C’est fou… fais attention…

—Chérie, je t’adore pour toujours… ton nom?

—Yvette.

—Philippe.

Revoltijo de focas negras en el interior del compartimento. ¿Se dieron cuenta, vieron? ¿Oyeron? No sé. Me retiré, regresé. Se lo expliqué todo a mi compañero de viaje. Las circunstancias me separaron de Yvette. Pero la pasión estalló epistolarmente. Un mes después, una mañana, yo subía como por casualidad en un tren abarrotado de peregrinos que iban a Lourdes. Esta vez, debido al gentío, me introduje enérgicamente en el compartimento divisado y me senté entre Yvette y su voluminosa tía. Conversación.

—Vous allez á Lourdes?

—Oui.

—Vous n’avez pas les images bénies de la Vierge et les scapulaires bénis?

Me ofrecieron imágenes y escapularios y rosarios. Acepté. Transformado en peregrino, seguí a Yvette a todos los lados. A las dos de la tarde en la inmensa plaza adornada por diez mil moribundos y semicadáveres en camilla y por el follaje agitado de treinta mil manos, rodaban bloques macizos de ardor solar y de fe feroz. Angustia por la voluntad de sanar que golpea las paredes de todos los cerebros. Rayos y lamentos cortantes como hachas. A cincuenta metros uno del otro, unos curas, erguidos, las manos levantadas, la cara vuelta hacia el tremendo cielo estrellado, gritaban:

—Sainte Marie, délivrez nous! Sainte Marie guérissez nous!

Y la muchedumbre respondía con un largo sollozo:

—Guérissez nous!

Yo estaba arrodillado junto a Yvette, que rezaba compungida, piadosamente, feliz de sentir mi brazo que apretaba tiernamente al suyo. Alrededor de nosotros, la resaca de la oración, rota de vez en cuando por el grito de chacal hambriento que lanza al cielo un cura esquelético y altísimo con su viejo hábito rojizo. A pocos pasos una madre pobre y macilenta, gritaba, gritaba, gritaba. Rodó por el suelo, se destrozó la cara con las uñas con tal fuerza y desgarros, gritos y estallidos de dolor que su hijo tumbado, pálido como la cera, en la camilla, levantó las manos. Evidentemente quería moverse. Todos se pusieron a su alrededor. Se levantó pesadamente, tambaleándose. Tropezó con los trapos y las mantas. Lo sostenían, pero ya caminaba. Todas las caras a mi alrededor, achicharradas, parecían grandes puños tensos, ensangrentados.

—Le miracle! Le miracle!

Andaba. Yvette febrilmente tocó sus vestidos. Yo la seguía turbado, sollozando. Las fuerzas de la luz y de la desesperación humana se habían desencadenado. Todas las lógicas hechas pedazos bajo millares de corazones latientes. El océano de aquel dolor, incandescente, traspasando la escollera blanca de la catedral, hacía temblar al sol hinchado, convulso, y bañado en lágrimas incandescentes. Yvette me apretó apasionadamente las manos:

—Je t’aime bien Philippe, parce que tu es un bon chrétien.

Esa misma noche iba con ella en la procesión llevando el cirio, formando así dos brillantes del desmesurado collar resplandeciente de luces de más de tres kilómetros de largo que se desarrollaba alrededor de la catedral. Perfumes de incienso y de cera derretida en el sudor carnal de las rosas. De vez en cuando yo besaba la mano de Yvette que temblaba de pasión. Me dijo:

—J’aimerais te voir vêtu comme un croisé et aller avec toi en Terre Sainte.

Pasé la noche en una pensión reservada a los curas y a las monjas y a sus parientes. La familia de Yvette obtuvo como privilegio que se me concediese un diván en la entrada. Olor a fruta, a moho, a rapé elaborado y estornudado por un fuerte olor a violetas que venía de la capilla. Una lamparita de aceite sobre un armonio invitaba a mis dedos nerviosos a unas variaciones de Mascagni. Estaba contentísimo, sin sueño, cuando Yvette llegó con paso cauto, un dedo en la boca que sonreía maliciosamente.

—Je veux que tu dises tes prières avec moi, Philippe.

Nuestras plegarias fueron 560 besos y 85 caricias. La casa roncaba baritonalmente. Yvette quemaba. Me dijo:

—J’ai la fièvre. Mes joues brûlent. Touche!

Me hizo repetir su plegaria favorita. Se abandonó a mis besos. De repente, toda pensativa:

—Crois tu que papa va guérir? Il est bien bas. Oh! Que je sérais malheureuse s’il devait mourir. Il faut que tu pries beaucoup pou lui.

—…Ce serait très gentil si tu étais médecin.

—Je suis poète.

—En Italie tout le monde est poète…

—…

Nos encontramos en Chartres. Nos amamos durante más de dos años. Inútil contar cómo terminó el amor. Yo permanezco indudablemente en sus nervios como el italiano loco que la besó con pasión en equilibrio en un estribo de tren a pico sobre un abismo de mil metros.

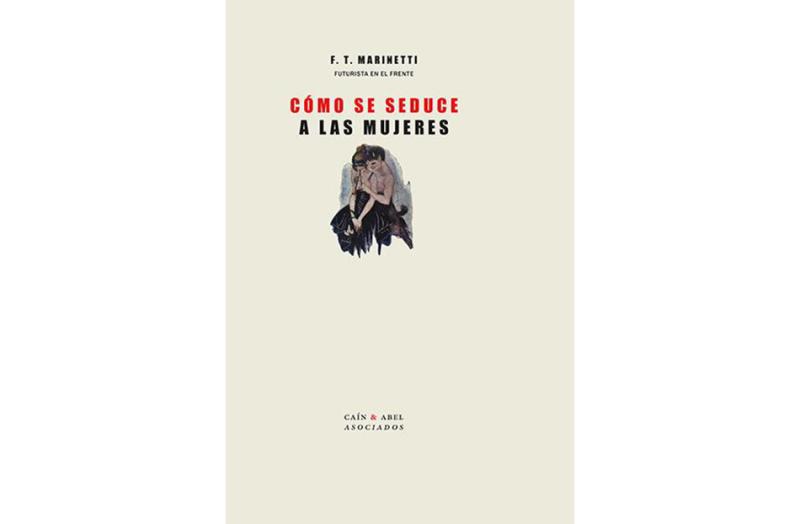

Estos fragmentos pertenecen al libro Cómo seducir a las mujeres, de F. T. Marinetti, que, traducido por Ugo Rufino Zarlenga, y con prólogo de Juan Bonilla, acaba de publicar Caín & Abel. Asociados (Los papeles del sitio). La única forma de conseguir el libro dirigiéndose a Los papeles del sitio. Calle Trabajadores, 9 (Local). 41907 Valencina (Sevilla). Teléfono: 646 128 715. E-mail: editorial@lospapelesdelsitio.com. Web: www.lospapelesdelsitio.com