II. Galicia

“Pues no debéis ignorar que Galicia es

tan pobre y tan medianamente bella que no hay lugar de alabarla”

Madame d’Aulnoy, Viaje por España

En la esquina noroeste de España se encuentra el pequeño y melancólico país de los gallegos, un país de lluvia y niebla, de paisajes exquisitos, donde los hoteles tienen una fama espantosa, el hombre se encuentra en los primeros estadios de desarrollo y la devoción es el pasatiempo principal. Galicia consiste en cuatro pequeñas provincias: Lugo, Orense, Pontevedra y Coruña y es lo menos española que se puede ser en lo que respecta a la lengua, las costumbres y los modales.

De una manera general e irresponsable se podría decir que este país es geográficamente cuadrado. Lo riegan no menos de 3.000 corrientes. Posee un tercio de los puertos de España (y en ellos no hay comercio o no lo hay apenas), la más robusta y la más pobre de las razas, los restos de uno de los Apóstoles y el peor de los gobiernos. Es céltico hasta las trancas y a su lenguaje se le ha denominado la madre del portugués, habiéndose la criatura refinado y ampliado un poco más por el contacto con el mundo.

Como suele ocurrir con la población de los países pobres, sus habitantes nativos están apasionadamente unidos a sus hogares. Ningún otro pueblo de Europa se exilia con tanta tristeza. La palaba morriña (nostalgia del hogar), referida a un gallego, nos transporta instintivamente a imágenes de morbidez y suicidio, como conocen bien quienes hayan leído a la señora Bazán.

Con ese orgullo que es derecho de nacimiento de los pueblos humildes, el gallego no conoce otra tierra mejor que la suya, ningún idioma que se le pueda comparar, ninguna otra literatura con más hallazgos poéticos. Porque posee una pequeña literatura algo rezagada y sus poetas desconocidos nos hablan con fervor del paisaje, de la época y de todo lo referente a su diminuto y húmedo medio acre de terreno.

Pero Galicia, sin embargo, presenta un considerable interés para nosotros, aunque solamente sea por el estudio de esas influencias o carencia de influencias que han detenido su cambio en mitad de la turbulenta Edad Media. Se mantuvo de alguna manera ajena a lo peor de la invasión sarracena, aunque fue conquistada más de una vez. Almanzor llegó hasta el mismísimo santuario de su santo patrón y lo dejó convertido en un montón de ruinas. Otras tormentas apenas menos mortíferas la arrasaron; pero, en su conjunto, ha estado muy alejada de las influencias modificadoras y conformadoras que han actuado en las dos Castillas, León, Aragón y Cataluña.

Se han encontrado una buena cantidad de restos prehistóricos en Galicia. Las cuevas del Rey Cintolo, cerca de Mondoñedo, y la de A furada dos cans, han proporcionado depósitos moderados de huesos fósiles y los restos de los moradores del lago, o de las lagunas, abundan en las bajas embocaduras de los ríos. Se dice que se han descubierto restos de ciudades sumergidas en Santa Cristina, Reirís, Doniños, Carregal, Antela y otros lugares.

El descubrimiento de Kjockkenmoeddings, o montones de conchas parecidas a las encontradas en Dinamarca, ha añadido otro interés peculiar a esta costa, aunque tenemos que lamentar que no se hayan practicado análisis más exhaustivos y científicos a estos montículos. Nos han hablado de un escritor que, con motivo del descubrimiento

de un notable depósito, encontró entre los huesos rotos una cabeza humana a la que aparentemente adjudicó solo el valor suficiente como para llevársela a su casa y meterla descuidadamente en un armario al que podían acceder sus hijos. Ha desaparecido.

Habitantes posteriores a estos han dejado también sus huellas en Galicia. Sobre esta fantasmal población del lejano pasado solo sabemos, sin embargo, lo que puede deducirse de sus asentamientos en ruinas y de los utensilios que nos han dejado. Las tradiciones posteriores llegaron para borrarlos por completo y hay que lamentar que el curioso folklore de esta céltica tierra del norte no se recogiera exhaustivamente hace mucho tiempo. Sin duda, cada uno de los monumentos prehistóricos que se han conservado ha tenido su leyenda adjudicada más tarde o más temprano y, aunque es de suponer que deberíamos haber encontrado en el folklore gallego muchas reiteraciones de cuentos antiguos ya desaparecidos hace mucho, la gente que se quedó sin duda tendría tam- bién los suyos. Murguía cuenta lo siguiente:

“En el Monte d’as croas, en la parroquia de San Martín de Salcedo, provincia de Pontevedra estaba, en otros tiempos, encantada una señora de singular belleza. Habitaba en un palacio que había en el interior del monte y en el cual se guardaba un tan gran tesoro, que la fama de su riqueza llegó hasta Cádiz.

“Muchos eran por lo tanto los que deseaban hallarlo, mas no les era posible a pesar de que la canción daba, en los siguientes versos, las señas exactas del lugar en que estaba encerrado. La señora allí encantada, se aparecía a menudo a los habitantes de aquellos lugares, pero estos huían de ella como de una poseída por los malos espíritus.

“Una vez, un niño que apacentaba las ovejas de su padre hallola sentada sobre una piedra, bajo la cual se ocultaban los tesoros que la señora poseía. Peinábase con su peine de oro cuando el pastorcillo acertó a pasar a su lado y entonces ella le llamó y le pidió un cordero

“Asustado el muchacho nada contestó, huyendo en seguida a contar a su padre lo que le había pasado; y este último al oír el relato de lo sucedido, temiendo que por haber negado el cordero a la señora perdiese todo el rebaño, obligó al muchacho a que volviese y le entregase el que ella quisiese.

“Volvió el pastorcillo, pero su asombro no tuvo límites cuando vio que el rebaño había desaparecido. Llorando y lleno de miedo empezó a buscar sus ovejas, y así anduvo largo rato sin que le fuera posible hallarlas, hasta que de repente se le apareció el rebaño conducido por la señora, quien le dijo avisase a su padre que fuese por él, que tenía que decirle.

“Tornó el muchacho a su casa, y contó a su padre cuanto la señora le había dicho, y este dirigióse al monte, aunque lleno de miedo porque tenía que habérselas con una dama encantada. Poco duró su temor, pues ella le aseguró que nada malo le pasaría, antes grandísimo bien obtendría si se ofrecía a guardar secreto y hacer cuanto se le ordenase.

“Lo que la señora le dijo nadie lo sabe, mas notaron los vecinos que él y otro su íntimo amigo se hicieron ricos en muy poco tiempo, que sus frutos eran los mejores del lugar y sus prosperidades manifiestas. Corrió entonces la voz de que ambos amigos eran los encargados de llevar al alto del monte cuanto la dama encantada necesitaba para su alimentación.

“Así las cosas, enfermó tan gravemente el dueño del rebaño que, desahuciado de los médicos, se desesperaba de poder salvarle. Sucedió entonces, que en un momento en que la mujer del enfermo tuvo que salir de la casa para atender a sus quehaceres, halló al paso a la dama, quien le preguntó cómo se hallaba su marido. No la contestó palabra, y entonces la enlutada desapareció de repente; mas ¡cuál sería su asombro cuando al entrar en su casa halló a la señora al lado de su marido, y a este tan mejorado, que podía decírsele ya fuera de peligro!

“Curiosa como verdadera mujer, preguntó al enfermo qué hacía allí la señora, a qué había venido y cómo le hallaba tan bien, pero él se negó á contestarle. Insistió la esposa en sus preguntas y recelos, y para sosegarla hubo de contarle cuanto le había dicho la dama encantada y los remedios que le había dejado para sanar.

“¡Nunca lo hubiera hecho! Al otro día apareció muerto y todo su cuerpo cubierto de manchas negras y como producidas por palos que le hubiesen dado. Su mujer aseguraba haber sentido, durante toda la noche, ruido como de golpes, quejas y ayes lastimeros”.

La capital de Galicia debería abordarse desde el mar; diría incluso que después de un viaje transatlántico. Pero no estoy yo pensando en esas salidas de seis días o así, a bordo de los barcos de vapor ingleses o franceses o alemanes, en las que nos volvemos cada vez más tolerantes. Mi recuerdo regresa a un viaje que comenzó en el puerto de La Habana, donde una multitud charlatana, atropellada, emocionada, presta y en movimiento despedía a sus amistades en uno de los primeros días de la primavera; a un barco de vapor cuyas cubiertas, sin distinguir si estaban al servicio de la primera o de la segunda clase, se volvían ya insoportables por la humanidad lastimera dos horas antes de salir del puerto; a un camarote en el que una multitud de miserables con apenas ropa encima se apiñaban y sufrían durante quince días; a quince días de mar calmo, cielo claro y olores, y a la matanza cotidiana de ovejas o vacas o aves, observada con avidez por los pasajeros de la cubierta superior; a las mujeres destocadas y con vestidos sucios; a los hombres en pantuflas; a las criaturas con los pies descalzos; a cien miserias diminutas en la comida y en el aire, y al calor y al ruido y entonces… Coruña. Aquellos quince días entre Cuba y la primera tierra avistada harían brotar las fuentes de leche y miel en cualquier imaginación. Esta esquina de España sombría, nada romántica, es también una buena preparación para lo que vendrá después y, si podemos encontrar aquí satisfacción, no dejaremos entonces de impresionarnos adecuadamente en el sur, donde las costumbres no mueren y los propietarios de los hoteles están aprendiendo la lección sobre el valor de lo pintoresco.

Tal vez debamos lamentar, sin embargo, después de unos pocos días, que el propietario del hotel de aquí no haya aprendido al menos un poco de esa lección; que tenga menos tiempo en sus manos para sentarse junto al brasero dentro del portalón, a través del cual, durante la parte del día en la que siempre llueve, entra a bocanadas un aire frío y húmedo cada vez que un huésped inquisitivo asoma la cabeza. Galicia viste un manto de niebla y bruma. Siendo como es una tierra vieja, dura y terca, como su ascendencia celta, las lágrimas le brotan con facilidad.

La provincia de Coruña, con una población de más de 600.000 personas, tiene una historia trufada de logros a pequeña escala. Así como la vida individual gallega, la suya ha sido circunscrita. La ciudad data de tiempos muy antiguos, cuando las naves comerciales del oriente mediterráneo se abrieron camino por la costa para convertirla en una escala muy conveniente. La famosa Torre de Hércules, que preside el puerto y señala el camino a los barcos, habría tenido su contrapartida desde aquellos primeros tiempos. Las quillas de las galeras fenicias costeando desde las antiguas ciudades de Tartessos, Gadir o Belon, habrían recalado en las calas rocosas al pie de esta torre. Los fenicios codiciaban España, principalmente el sur de España, por sus minerales. Sus colonias punteaban lo que hoy es Andalucía y, más allá de las Columnas de Hércules, sus galeras empezaron pronto a dirigir su rumbo con determinación hacia las islas Sorlingas de Gran Bretaña, las “islas de estaño” (Casiterides).

El estaño, a partir de su empleo en aleación en forma de bronce, adquirió una enorme importancia en un mundo cuyas armas se forjaban con ese metal. Durante un tiempo, los fenicios guardaron el secreto de su descubrimiento. Sin duda, este último pedazo de

España se convirtió cada vez más en una tierra importante para los marineros de frágiles naves, y la enorme torre circular del promontorio tal vez calentó con las llamaradas de su faro los corazones de no pocos de estos olvidados extranjeros que iniciaban aquí su regreso al lejano oriente.

Había entonces, nos dicen, minas de oro en Galicia, pero no se ha localizado dónde, aunque no parece que fueran muy grandes. Incluso el precioso polvo del Tajo no podría alcanzado las cantidades que hoy se exigen a la minería moderna. En el oro gallego, se encontraba una aleación de plata de hasta un tres por ciento y, en otros lugares de la península, se nos informa, incluso de un 12 y medio por ciento.

El estaño en Galicia era tan abundante en la época romana como en la época de los fenicios y de otros que llegaron después, aunque después tuvo que ceder su espacio en el mercado al producto de las minas británicas, más ricas y aprovechables.

Ha habido pocos acontecimientos que hayan sacudido el mundo o que hayan marcado una época en esta pequeña Galicia fuera del mundo. Su historia, como la de otros distritos pequeños y recogidos sobre sí mismos, tiene una importancia enorme solo para sí misma. Su desarrollo ha sido lento y ligero, su nombre apenas se ha mezclado en los asuntos externos. Pero tiene una fama eterna porque es el lugar de descanso del santo patrón de España, Santiago, que yace en la ciudad que lleva su nombre.

De un reciente viaje a Coruña, recuerdo una charla con Juan Díaz, un mayoral y un buen gallego. Me dijo que había sido soldado en la guerra y tenía fama de luchador duro y de gran bebedor de aguardiente. Lo conocí en una estancia de techo bajo llena de la habitual bruma procedente del humo del tabaco. Había unos veinte hombres o más sentados ante mesas bajas, fumando, bebiendo y charlando en tonos monótonos. En algunas mesas se jugaba.

Su expresión medio alerta se rebajaba por esa dignidad calmada que se nos dice que debemos esperar de los rostros españoles; no la dignidad latina de Castilla, sino más bien la gravedad que, en este pueblo recio del brumoso país del norte, donde la naturaleza ha dibujado una nueva Irlanda y a un segundo irlandés, enmascara la explosividad celta.

En una mesa se jugaba fuerte. Se amontonaban las pesetas de plata, en lugar de la habitual “perra chica”. El tabernero se apoyaba con indiferencia en el marco de la puerta, mientras que su mujer le servía un vaso de aguardiente a un chico de dieciséis años. El viento racheaba fuera y una puerta batiente crujía y gruñía sin que nadie la atendiera.

Mi amigo el mayoral había estado bebiendo y charlando conmigo unos veinte minutos en tono muy bajo. Me habló de los impuestos y de la subida de estos; y continuó contándome especialmente la presión de las tasas sobre la comida y los altos aranceles sobre todas las provisiones que entraban en la ciudad.

“Nos están sacando más de lo que podemos ganar”, me dijo, cambiando del español al dialecto gallego para beneficio del resto. La puerta de la calle dio un portazo para subrayar este estallido preliminar.

Una cara o dos se giraron en nuestra dirección; aquí y allá crujió una silla. La mayoría estaba demasiado inmersa en el juego como para percatarse de nosotros. El tabernero en la puerta había cambiado de postura y sostenía la pipa en la mano. Los ojos rápidos y chicos de Sandé reconocieron las señales y empezó una animada discusión.

Pronto impuso formalmente su discurso. Su voz se alzaba por encima del rugido del viento. El interés en el juego se había desvanecido poco a poco y él era el blanco de todas las miradas. Su voz reverberaba y me sorprendió el repentino torrente de elocuencia que vino a continuación. Su rostro, que se había encendido y animado al comienzo, palideció bastante y sus gestos se hicieron bruscos y nerviosos. Algunos de los oyentes se levantaron a medida que él pasaba lentamente entre la doble hilera de mesas, apelándolos bien con preguntas, bien con sarcasmos, burlas o directamente invectivas, proyectando sus palabras entre ellos como una cascada.

Los vasos, los cigarros, los juegos, todo se había olvidado. Mantenía fija la atención de su público. Pronto la emoción fue intensa. Les contó rápidamente su servicio personal en la guerra y bosquejó cómo había cruzado un río bajo el fuego cuando había sido correo de despachos, estableciendo así su derecho, como un auténtico orador, a hablarles de sus errores.

Esto duró, quizás, cinco minutos, y entonces Sandé, con una hermosa floritura dramática de su brazo, regresó lentamente y se sentó de nuevo junto a mí, entre un gran murmullo de lenguas, y gritos y elogios. Eso fue todo. Nadie más se levantó. La burbuja había estallado. Pocos momentos después, se retomaba el juego aquí y allá y después la discusión murió. Las voces que se habían alzado a ratos se callaron casi al unísono. El discurso era una cosa del pasado. ¡No había ningún resultado!

“¿En Norteamérica tratan a los pobres como nosotros los tratamos aquí?”, me preguntó el orador, inclinándose y encendiendo el cigarrillo que se había estado liando.

No le dije que en la fila de mesas y en los montoncitos de dinero apilado había quizás más respuestas y explicaciones de las causas de las que él podía soñar.

Aquí en Galicia la sangre de los celtas no es una corriente mezclada en las venas de los gallegos y no sería hacer un paralelismo muy lejano encontrar en la elocuencia de este conductor de diligencias el mismo espíritu original que agrupó a una escala completa, hace treinta años, las reuniones monstruosas de un O’Connell o de un Feargus O’Connor, cuando Irlanda se inclinaba por la derogación ¡sin resultado!

III. De Coruña a Santiago

“Todo en esta ciudad es reposado y fuerte

como el granito de sus monumentos”

Manuel Murguía, Galicia

Es por la mañana temprano y no se dicen muchas palabras en la puerta mientras el mayoral trepa sobre el pescante y coge las riendas. El látigo zumba. “¡Anda! ¡Anda!”, grita Ángel Roda, el zagal, corriendo a lo largo de la línea de animales, fustigando a izquierda y derecha.

El zagal es el segundo en la cadena de mando de una diligencia española. Su función es azuzar a la menor oportunidad a los animales perezosos o exhaustos, y su trabajo es mucho más duro que el de su superior. En cuanto el carro empieza a subir una colina, este ayudante, menudo y despierto, cuyo nombre, de origen árabe, significa joven bravo y valiente, se baja y sacude una larga cuerda que pica y muerde los flancos bien marcados de los caballos o las mulas. A la salida hay una sacudida, un brusco bandazo y el gran carruaje, con sus seis caballos y sus cuatro mulas se pone en marcha tambaleándose. Rodamos y nos balanceamos por las calles, sobre las grandes baldosas del pavimento, con profundos agujeros entre ellas, producto del desgaste; retumbamos y trastabillamos, colándonos entre una doble fila de curiosos que observan nuestro paso; atravesamos la placita del mercado, con sus puestos tocados con un paraguas; con sus hileras de cerámica reluciente, vidriada y no vidriada; con sus pilas de melones, higos, naranjas, albaricoques, uvas y nueces; pasamos por la fuente en la que hombres y mujeres posan en grupos pintorescos y se nos quedan mirando o le gritan adiós a Sandé o al zagal. Somos la constante atracción en movimiento de una doble fila de ojos, hasta que llegamos a los arrabales de la ciudad y entramos en la gran carretera, magníficamente conservada y punteada en su recorrido, hasta donde alcanza la vista, por una línea doble de postes cónicos de piedra a los lados.

Las cuerdas se tensan, el zagal salta al suelo desde su pequeño asiento debajo del poste del mayoral y corre junto a las mulas. Su látigo no deja de restallar. Las mulas y los caballos exhiben las huellas; en sus flancos, donde el pelo es corto, se ven cicatrices y en sus lomos pelados se muestran marcas como de hierro candente.

Hay trece pasajeros a bordo, cinco encima, bajo la pesada capota de cuero sin curtir, cinco en el compartimento principal del coche y dos en la pequeña cabina sobre la rueda delantera, cerrada con cristales como un compartimento de tren: la berlina.

Esta es, pues, la peregrinación a Santiago, la Romería. Nos dirigimos al lugar de las aventuras del Cid con el leproso. Ángel Roda y Sandé, el mayoral, parecen sentir nuestra ansiedad por llegar al objetivo de los peregrinos medievales. Y no solo medievales, porque hoy adelantamos a un par de peregrinos descalzos de camino a la fabulosa Santiago de Compostela, y después nos enteraremos de que cada año acuden muchos de ellos, no solamente españoles, sino también franceses, italianos y de otras nacionalidades. El aire fresco nos sopla en la cara mientras ascendemos las lomas dejando atrás el valle y a la una menos veinte notamos la brisa cortante del océano y vemos a lo lejos una pequeña y difusa franja de aguamarina. En ese momento estornudo y Ángel Roda se inclina desde su estrecho pescante para musitar “¡Jesús, María!” e impedir así que el diablo se me cuele de un salto por la garganta. Domingo Sandé viste una chaqueta corta de terciopelo con una faja roja alrededor de la cintura y una pequeña gorra vasca echada sobre los ojos. Es menudo, liviano e inquieto. Cuando no está ocupado con los caballos vuelve a encender un cigarrillo que se le apaga continuamente. Nuestra compañía es un hombre de Vigo con el que acabo de trabar amistad, un vasco de Bilbao, un tipo silencioso con unos pantalones a cuadros verdes de Pontevedra, un extraño grupo de personas multicolor indescriptibles y dos circunspectos caballeros españoles interesados en la minería en Santiago y a los que el vasco, entre susurros, trata de interesar aún más en invertir en una línea férrea entre Coruña y Santiago, no solo por el interés de la mina y sus progresos, sino para el tráfico de mercancías y de pasajeros. Costaría dos millones de dólares, dice. Lo único que habría para transportar en ella son productos de granja y el trasiego de personas sería sin duda muy ligero. La distancia son setenta kilómetros.

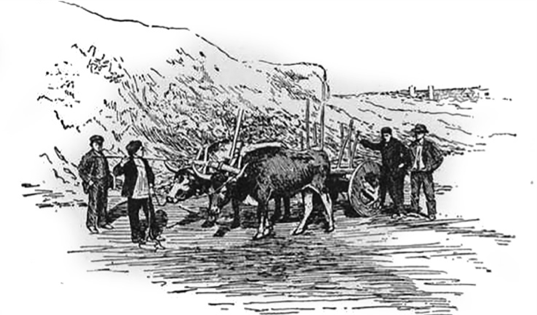

“¡Ho-a!, ¡Ho-a!, ¡Duja! ¡Duja!”, grita el zagal cuando llegamos a la carretera que da la espalda a Lugo y atacamos la pendiente. Aquí nos encontramos con una larga fila de carretas de bueyes con unas ruedas enormes, casi sólidas; con un gran radio que las cruza por el medio. Están cargadas de arena y sus conductores se han quitado las botas y las han colocado en las picas de las esquinas. Parece así que veinte pares de pies se hubieran alzado boca arriba, en una doble hilera por la que podemos ver, como si fuera un balcón, el paisaje colina abajo.

De vez en cuando, nos cruzamos con mujeres que criban la cebada y, a veces, con otras que llevan una carga de leña, de palos cortos. Es curioso percibir las estratagemas que se emplean para evitar usar la madera en un lugar en el que escasea. Las cercas, cuando no se usa piedra, son muros de barro entrelazado con ramas y una especie de marco de cestería que se cuelga en un poste de piedra es el sustituto de las puertas. Todas las casas son de piedra, construidas con grandes lajas rellenadas con barro y cubiertas de enredadera o hierbas.

A Inglaterra exportan patatas, maíz, cebollas y vacas. A lo largo de todo el camino crecen moras, higos y castañas. Se cultivan pinos con destino a Inglaterra. Siempre me han dicho que el pan era bueno, pero parece ser que he tenido la mala suerte de encontrarlo siempre amargo. Su pan de maíz (pan de mais) suele tener la consistencia de un bollo y la sensación en la boca de caucho húmedo. Contiene la chispa vital de la indigestión.

“¡Hola! ¡Aprieta! ¡Aprieeeta! ¡Eh, Bonita! ¡Brillante! ¡Anda! ¡Anda!” grita nuestro infatigable zagal mientras pasamos al lado de un grupo de mujeres que golpea el trigo con pesados mayales. El delantero, es decir la persona montada en el caballo colocado en primer lugar, hincó las espuelas y durante un rato vamos al trote y, cuando pasamos por una aldea, los chicos nos siguen y gritan “¡Látigo, látigo!”.

Uno de los pasajeros es un hombre gordo, de labios gruesos y quijada prominente. Compra y come huevos crudos en cada parada y declara que son la bebida más refrescante. El resto, especialmente un monje, se contenta con vino.

En la tercera parada, cuando pido un vaso de agua en el umbral de una casa, me invitan cordialmente a entrar. Junto al fuego de la cocina hay una anciana sentada dando la vuelta mecánicamente a unas tortas; unos somnolientos pollos están subidos a unas perchas en dos filas fúnebres a lo largo de la pared, aparentemente con la idea de que es de noche o, tal vez, como buenos españoles, durmiendo la siesta en las horas del día en las que más aprieta el calor. Cuatro conejos, posiblemente los ingredientes de un futuro pastel, se amontonan en una esquina, vigilados perezosamente por un gato esbelto y largo con muchísimas crías; mientras que, plácidamente dormido en un lado de la habitación y roncando con pacífica satisfacción, yace un enorme cerdo codo con codo con uno de los diversos futuros herederos de todo eso, un bebé de dos o tres años, dormido casi a su lado. Para evitar que se escape cualquiera de los miembros de esta congregación, el camino está bloqueado por la mitad inferior de una puerta, por encima de la cual solo pueden pasar los adormilados pollos o el gato, cuando se lo permiten sus deberes domésticos.

Estos fragmentos pertenecen al libro del mismo título que, con traducción de Ana Useros, ha publicado la Gadir Editorial.