La primera palabra que aprendí en alemán fue “mesa”. La segunda, “perro”. También sé decir mesa en búlgaro, y bolso. Parece que en el enfoque de enseñanza de aquellos idiomas las mesas eran fundamentales; seguramente porque sabíamos que íbamos a hincar mucho los codos en ellas. También aprendí preposiciones: en alemán el perro estaba delante de la mesa en la imagen con la que nos recibieron en la primera clase a modo de Guten Tag, y sobre la mesa búlgara alguien había dejado un bolso. “El perro está delante de la mesa”; “el bolso está encima de la mesa”: Der Hund steht vor dem Tisch; Чантата е на масата.

En portugués aprendí pronto a decir na loja turca, porque yo vivía en Alemania cuando empecé a aprender el idioma, y las clases tenían lugar después de comer… de comer en una tienda turca que tenía unos kebabs bastante decentes y que salían inevitablemente en las conversaciones en pasado.

En ruso sé decir longaniza (колбаса) y soy capaz de preguntar por su precio. Хорошо!, me contestan con sonrisa magnánima los rusohablantes que descifran mi pronunciación. No sé nunca cómo se llaman en español esas cintas sobre las que la gente corre en el gimnasio, pero lo sé decir en italiano gracias a una conversación paseada (las mejores) e hilarante con mis amigos Giovanni y Ombretta. Contra todo pronóstico, mi inventario del chino es más práctico: puedo decir que soy española o que soy estudiante. Y en polaco tendré siempre 33 años; la edad que tenía cuando pasé una semana en aquel país.

En francés soy capaz de recitar las primeras seis líneas de El pequeño Nicolás; llevan en mi memoria los casi 30 años que ya no voy al instituto, y hace muy poco he incorporado hirondelle y bouton d’or; la primera gracias a Mourir, partir, revenir. Le jeu des hirondelles, una hermosa novela gráfica de la franco-libanesa Zeina Abirached. La segunda se la debo al primer poema que he leído de Robert Desnos sin usar el diccionario desde que retomé mi aprendizaje del francés hace unos meses. Bonjour, mes boutons d’or, escribí en el chat familiar una mañana soleada hace unos días. ¿Cursi? Soyez indulgents… Se siente bárbaro incorporarla en el léxico activo y en la memoria afectiva.

Excepto el alemán y un pasable francés, no hablo ninguno de los idiomas anteriores: ni polaco, ni búlgaro, ni ruso, ni chino, ni italiano, y mi portuñol es, seamos honestos, bastante creativo pero indecente. Lo que me interesa de todo ello es que estas palabras y expresiones fijas son los restos que han ido quedando de mi aprendizaje formal o informal, continuado o accidental, algo así como los sedimentos de lo que el poeta sirio Adonis ha llamado “el río del lenguaje”:

Ah, río del lenguaje,

viaja conmigo dos días, dos semanas

por el fermento del misterio

Cada una de estas palabras se ha ido incorporando a mi caudal lingüístico y vital y lleva asociada una corriente de recuerdos que se despiertan en mi memoria afectiva cuando las recupero para escribir sobre ellas. Si las conectáramos, tendríamos algunos puntos clave de una biografía lingüístico-emocional, sedimentos que van formando el delta fértil en el que nos convertimos con la experiencia.

Lo mismo sucede con los nombres de calles y ciudades, los estribillos de esas canciones que uno se sabe a la mitad, los títulos de películas y algunas de sus escenas, el toque maestro en ese plato que preparamos siempre que vienen los amigos a cenar, aquel paso de baile que parece imposible que el cuerpo recuerde, la melodía popular que aún tocan los dedos en un instrumento abandonado hace tiempo o una fórmula matemática que recordamos como un endecasílabo perdido. Todo ello son huellas que dejamos mientras galopamos tras la zanahoria a lomos de la curiosidad, o del deseo.

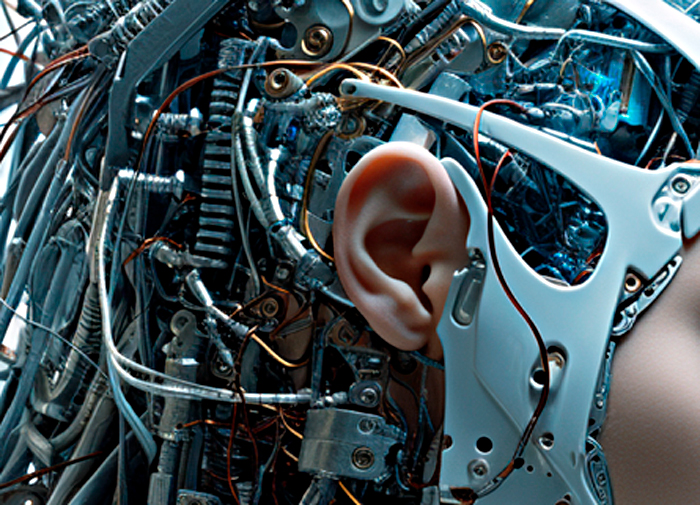

Estos días pienso casi exclusivamente en el inmenso cambio de paradigma al que va a arrojarnos la inteligencia artificial generativa; un paradigma que podría ser apasionante y que promete inmensos avances en un gran número de disciplinas, pero que puede ser espeluznante si no pensamos a escala global –e individual– en la responsabilidad que implica su uso y en la necesidad de salvaguardar, también, los procesos. Existe la posibilidad de que en algún momento el aprendizaje –no solo de una lengua sino de casi cualquier otra disciplina– se nos haga redundante, “innecesario”; que justo antes de emprender el camino nos estampen la meta en la cara y nos convirtamos en esos seres ridículos que aparecen en Wall-E o en la civilización futura de La máquina del tiempo. Que le quitemos el papel principal a la curiosidad como motor vital. ¿Y si perdemos la curiosidad, qué nos queda?

Leo estos días Una filosofía del miedo, de Bernat Castany; y pienso ahora que tal vez haya sido el azar objetivo lo que me haya hecho poner a dialogar la IA con el miedo, de manera más o menos consciente. En un fragmento referido a la confianza, Castany recuerda que emprender una acción, la que sea, requiere nuestra confianza, puesto que implica creer que somos capaces de llevarla a cabo; y que, especialmente si lo hacemos por placer, incurrimos en un derroche de energía, no en una inversión calculada de tiempo y recursos. He ahí la fuente del placer: el derroche, el camino con sus estaciones, las carreteras secundarias y los cul de sac. De ahí que Montaigne, continúa Castany, comparara la vida con la caza: un conejo lo podemos comprar fácilmente en el mercado, pero el gozo radica en esforzarnos por atraparlo. Actualice cada uno la metáfora; el mensaje es el mismo: es el proceso, bobo.

De Ted Chiang a Noam Chomsky, de Geoffrey Hinton a Harris y Raskin, de Timnit Gebru a Naomi Klein, voces que no gritan, pero avisan nos recuerdan que aún podemos escoger nuestro futuro. Yo confío en que así sea, con todas las implicaciones que tiene el aviso; pero espero además, sinceramente, que también seamos capaces de salvaguardar los procesos.