Flaubert decía de sí mismo que era una persona-pluma; yo puedo decir que soy una persona-oreja. Cuando voy andando por la calle y hasta mí se abren paso varias palabras, frases o exclamaciones, siempre pienso: ¡cuántas novelas desaparecen sin dejar huella en el tiempo! En la oscuridad. Hay una parte de la vida humana, la hablada, que no logramos conquistar para la literatura. Todavía no le damos valor, no nos dejamos sorprender ni maravillar por ella. A mí ya me ha hechizado y me ha convertido en su prisionera. Me encanta cómo habla la gente… Me encanta la voz humana solitaria. Es mi mayor amor y pasión.

Mi camino hasta esta tribuna ha sido largo, casi cuarenta años, de persona en persona, de voz en voz. No puedo decir que este camino no haya sido superior a mis fuerzas: muchas veces una persona me ha conmovido o asustado, he experimentado entusiasmo y asco; quería olvidar lo que había escuchado, regresar a ese tiempo en que todavía vivía en la ignorancia. También he querido en más de una ocasión llorar de alegría por haber visto a una persona maravillosa.

Vivía en un país donde nos enseñaban a morir desde pequeños. Nos enseñaban la muerte. Nos decían que el ser humano existe para entregarse, para arder, para sacrificarse. Nos enseñaban a querer a la persona armada. Si hubiera crecido en otro país, no habría podido recorrer este camino. El mal no tiene piedad, hay que estar vacunado contra él. Pero crecimos entre verdugos y víctimas. Puede que nuestros padres vivieran con miedo y no nos contaran todo –lo más normal era que no nos contaran nada–, pero el propio aire de nuestra vida estaba envenenado con él. Con disimulo, el mal siempre nos estaba observando.

He escrito cinco libros, pero me parece que son un único libro. Un libro sobre la historia de una utopía…

Varlam Shalámov escribió: “He participado en una enorme batalla perdida por la renovación efectiva de la humanidad”. Yo recupero la historia de esa batalla, de sus victorias y su derrota. ¡Con qué ganas se quería construir el reino de los cielos en la tierra! ¡El paraíso! ¡La ciudad del sol! Y terminó y solo quedaba un mar de sangre, millones de vidas humanas destruidas. Pero hubo un tiempo en que ni una sola idea política del siglo xx era comparable con el comunismo (y con la Revolución de Octubre como su símbolo), ni atraía con más fuerza e intensidad a los intelectuales occidentales y a gente de todo el mundo. Raymond Aron describió la Revolución rusa como “el opio para los intelectuales”. Las ideas sobre el comunismo tienen, al menos, dos mil años. Las encontramos en Platón, en las teorías acerca de un estado ideal y justo; en Aristófanes, en los sueños sobre un tiempo en que “todo será común”… En Tomás Moro y Tommaso Campanella… Después en Saint-Simon, Fourier y Owen. Algo hay en el alma rusa que la llevó a intentar convertir esos sueños en realidad.

Hace veinte años despedíamos el imperio “rojo” entre maldiciones y lágrimas. Hoy ya podemos contemplar la historia reciente con tranquilidad, como un experimento histórico. Esto es importante, porque las discusiones sobre el socialismo todavía no han cesado. Ha crecido una generación nueva que tiene otra imagen del mundo, pero no son pocos los jóvenes que vuelven a leer a Marx y a Lenin. En las ciudades rusas se inauguran museos sobre Stalin, se levantan monumentos.

El imperio “rojo” ya no está, pero el hombre “rojo” se quedó. Continúa.

Mi padre –hace poco que murió– siguió siendo un comunista fiel hasta el final. Guardaba el carné del partido. Nunca puedo pronunciar la palabra entre negativa y burlona sovok; en este caso, tendría que haber llamado así a mi padre, a mis “allegados”, a mis conocidos. A los amigos. Todos provienen de allí, del socialismo. Entre ellos hay muchos idealistas. Románticos. Hoy se los llama de otra manera: románticos de la esclavitud. Esclavos de la utopía. Creo que todos podrían haber vivido otra vida, pero vivieron la soviética. ¿Por qué? He buscado mucho tiempo la respuesta a esta pregunta: he recorrido ese enorme país que hace poco se llamaba la URSS, he grabado miles de cintas. Eso fue el socialismo y, simplemente, esa fue nuestra vida. Grano a grano, pizca a pizca, he ido reuniendo la historia del socialismo “casero”, “interno”. Cómo vivió en el alma humana.

Me interesaba este pequeño espacio: la persona…, solo la persona. En realidad, es ahí donde todo ocurre.

Nada más terminar la guerra Theodor Adorno estaba conmocionado: “Escribir versos después de Auschwitz es un acto de barbarie”. Mi maestro Alés Adamóvich, cuyo nombre cito hoy agradecida, también pensaba que escribir prosa sobre las pesadillas del siglo xx era un sacrilegio. No hay nada que inventar. Hay que presentar la verdad como es. Es indispensable la “supraliteratura”. Debe hablar el testigo. Podemos recordar también a Nietzsche y sus palabras de que ningún artista resiste la realidad. No la presentará.

Siempre me ha atormentado el que la verdad no encaje en un solo corazón, en una sola cabeza. Que esté como fraccionada, que haya muchas, que sea variada y esté diseminada por el mundo. Dostoievski tenía la idea de que la humanidad sabe más de sí misma, muchísimo más, de lo que le daba tiempo a dejar constancia en la literatura. ¿Y qué hago yo? Yo recopilo la cotidianidad de los pensamientos, las ideas y las palabras. Recopilo la vida de mi tiempo. Me interesa la historia del alma. Los modos de vida del alma. Lo que la gran historia normalmente deja pasar, a lo que mira con altanería. Me dedico a la historia omitida. Más de una vez he oído, y todavía sigo oyéndolo, que esto no es literatura, que es documentación. Pero ¿qué es hoy literatura? ¿Quién responderá a esta pregunta? Vivimos más rápido que antes. El contenido rompe en pedazos el molde. Lo parte y lo cambia. Todo se derrama: la música, la pintura; también en un documento la palabra se zafa por salir fuera del documento. No hay fronteras entre el hecho y la ficción, uno desemboca en el otro. Ni siquiera un testigo es imparcial. Al contar, el ser humano crea, combate con el tiempo al igual que un escultor con el mármol. Es actor y creador.

Me interesa el pequeño ser humano. El pequeño gran ser humano, podría decirse, porque los sufrimientos lo agrandan. Él es quien cuenta en mis libros su pequeña historia y, junto con esta historia suya, también la grande. Qué nos ocurrió y qué nos está ocurriendo todavía no lo hemos comprendido, hay que decirlo en voz alta. Al menos decirlo en voz alta, para empezar. Nos da miedo, no estamos en condiciones de dominar, de enfrentarnos a nuestro pasado. En Los demonios de Dostoievski, Shátov le dice a Stavroguin al inicio de una conversación: “Somos dos seres que se han encontrado en el infinito… por última vez en el mundo. ¡Deje ese tono y adopte un tono más humano! Por una vez en la vida, hable con voz humana”.

Más o menos así empiezan las conversaciones que tengo con mis protagonistas. Por supuesto, el ser humano habla desde su tiempo, ¡no puede hablar desde ningún sitio! Pero es difícil penetrar en el alma humana, está cubierta de la suciedad de las supersticiones del siglo, de sus pasiones y engaños. Del televisor y los periódicos.

Me gustaría traer algunas páginas de mis diarios para mostrar cómo ha avanzado el tiempo…, cómo ha muer-to la idea… Cómo fui tras sus huellas.

1980-1985

Estoy escribiendo un libro sobre la guerra… ¿Por qué sobre la guerra? Porque somos gente de guerra: o estamos guerreando o preparándonos para la guerra. Si observas con atención, todos nosotros pensamos de una forma bélica. En casa, en la calle. Por eso aquí es tan barata una vida humana. Todo como en la guerra.

He empezado con dudas. Ya ves, otro libro sobre la guerra. ¿Para qué?

En uno de mis viajes de trabajo conocí a una mujer que había sido sanitaria durante la guerra. Me contó: en invierno, cruzaban el lago Ladoga, el enemigo se percató del movimiento y empezó a obombardear. Los caballos y las personas desaparecían bajo el hielo. Todo sucedió de noche y ella agarró y arrastró a la orilla a lo que pensó que era un herido. Tiro de él, mojado, desnudo, pensaba que se le había roto la ropa”, me contaba. Y en la orilla descubrió que había tirado de un enorme esturión beluga. Y soltó un taco gigantesco: la gente sufría, también los animales, los pájaros, los peces… ¿y por qué? En otro viaje oí el relato de una sanitaria de un escuadrón de caballería que había arrastrado hasta un embudo a un alemán herido, pero que era alemán ella lo descubrió ya dentro del embudo, tenía una pierna destrozada, se desangraba. ¡Pero era un enemigo! ¿Qué podía hacer? ¡Allí arriba caían los suyos! Sin embargo, vendó al alemán y siguió arrastrándose. Trajo a un soldado ruso, estaba inconsciente; cuando recobró la conciencia, quiso matar al alemán y este, cuando recobró la conciencia, agarró la metralleta con intención de matar al ruso. “Primero le di a uno en los morros y luego, al otro. Teníamos los pies llenos de sangre –recordaba–. La sangre se había mezclado.

Era una guerra que yo no conocía. Una guerra de mujeres. No sobre los héroes. No sobre cómo las personas mataban de forma heroica a otras personas. Se me ha quedado grabado un lamento de mujer: “Vas por el campo después de una batalla. Y yacen ahí…

Todos jóvenes, tan guapos. Están ahí tumbados y miran al cielo. Y sientes pena de unos y de otros”. Y justo ese “de unos y de otros” me sugirió de qué iría mi libro. De que la guerra es un asesinato. Así ha quedado en la memoria de las mujeres. Un ser humano acaba de sonreír, de fumar… y ya no está. Las mujeres hablan sobre todo de la desaparición, de la rapidez con que en la guerra todo se convierte en nada. También el ser humano y el tiempo humano. Sí, ellas mismas habían pedido ir al frente, a los diecisiete o dieciocho años, pero no querían matar. Sin embargo, estaban dispuestas a morir. A morir por la patria. No se pueden arrancar las palabras de la historia: también por Stalin.

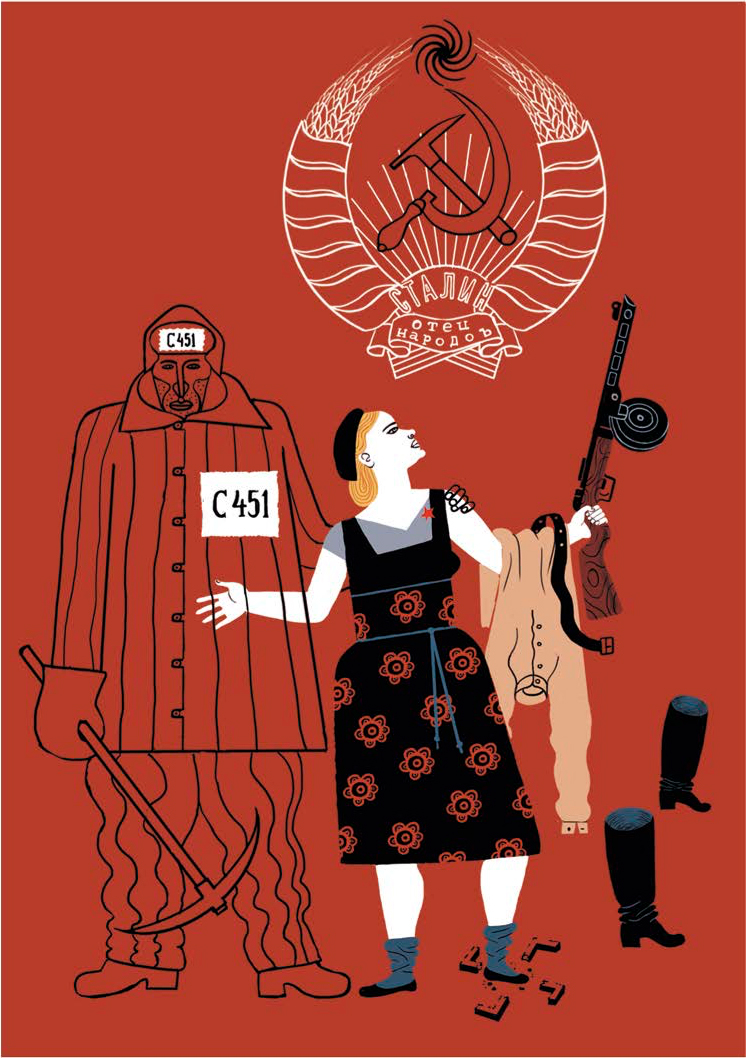

Este fragmento pertenece al libro del mismo título (y que recoge el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura), que acaba de publicar Nórdica con ilustraciones de Arnal Ballester y traducción de Marta Sánchez-Nieves.