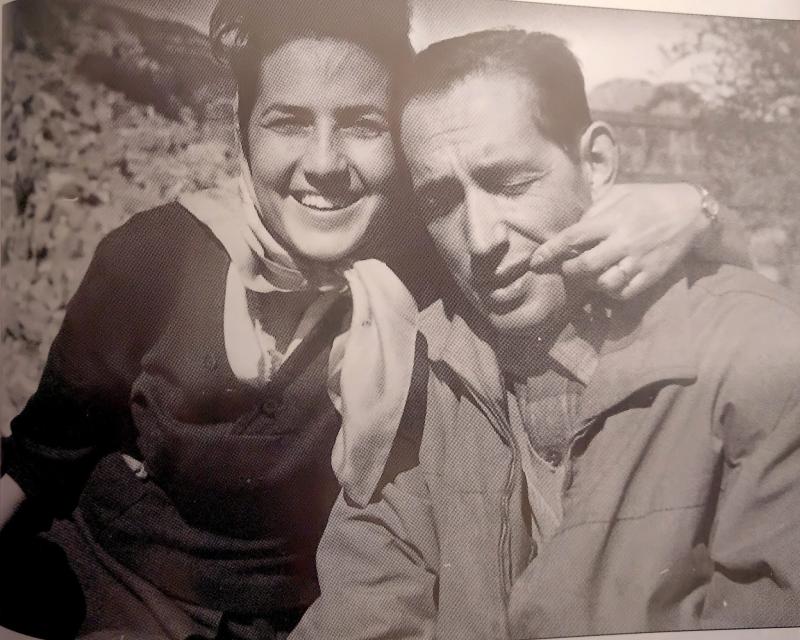

En la última curva de su camino Miguel Delibes volvía a enamorarse cada mañana. Contemplaba la portada de sus obras completas, ilustrada con el retrato de él y de su novia en los años cuarenta en el Campo Grande de Valladolid, y se quedaba embelesado. Así pasó todo un verano, «esperando que amaneciera para mirar su fotografía».

Ángeles de Castro, su esposa, falleció en 1974, poco antes de que Miguel Delibes pronunciara, con cincuenta y cinco años, su discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua. Fue el 25 de mayo de 1975. Miguel Delibes leyó El sentido del progreso desde mi obra, y enseguida subió al atril Julián Marías, que le respondió en nombre de la corporación académica: «No se puede entender la obra de Delibes sin tener en cuenta la realidad de su vida familiar: la compañía de tantos años de esa alegría serena que solíamos llamar Ángeles, esa mujer, a la vez maternal y niña, sencilla y clara, que con su mera presencia aligeraba la pesadumbre de la vida». A Miguel Delibes se le hizo un nudo en la garganta y pensó: «Exactamente eso era ella».

Sin su mujer nada hubiera sido lo mismo. De hecho, cuando se casa en 1946 y Ángeles le da a leer libros como Nada de Carmen Laforet, Miguel toma conciencia del valor de la escritura y decide redactar su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, en las horas libres entre sus clases en la Cámara de Comercio y el trabajo en El Norte de Castilla. También el periódico fue su «escuela de narrador», donde empezó a colaborar con caricaturas en 1941 y como redactor a partir de 1942, aprendiendo la lección de decir mucho en poco espacio.

«Ángeles le potencia su vocación literaria», dijo el hermano del escritor, Federico Delibes, en su piso de Madrid en el invierno de 2015, en una entrevista con quien escribe este artículo. Por aquellos años de recién casado, Miguel decide presentar su primera novela al Premio Nadal, las «oposiciones a escritor». Aquella noche de Reyes de 1948 en que se falló el cuarto Premio Nadal de la historia, Miguel Delibes esperaba impaciente en la Redacción de El Norte de Castilla la información que llegaba desde Barcelona. Sabía, porque se lo había encomendado, que su hermano Federico se encontraba allí, en el Café Suizo, entre el público que oía con curiosidad cómo Ignacio Agustí anunciaba el ganador del concurso. Federico trabajaba como químico en Barcelona y pudo relatarle con pelos y señales a su hermano la intrahistoria del fallo del jurado aquella noche en una carta de doce caras, enviada a Valladolid con fecha del 15 de enero de 1948.

El Café Suizo estaba justo enfrente del Liceo. Como era festivo, había mucha gente de etiqueta que se acercaba hasta el restorán del Café para enterarse del nombre del premiado. El maître retransmitía las palabras del jurado. Cuenta Federico: «Entonces lo dice todo mal. Dice un nombre que no tiene nada que ver con La sombra del ciprés… En vez de ‘la sombra’ dice ‘su hombre’». Federico se acercó al maître y le dijo que su hermano Miguel se había presentado al premio y quería enterarse bien de si había o no había ganado, porque, al parecer, tampoco habían pronunciado bien el apellido Delibes. «Y cuando el jurado se entera de que está allí el hermano del premiado me atienden muy bien. Me hacen subir donde estaban cenando y me empiezan a preguntar por él, porque no sabían quién era Miguel Delibes».

Muchos años después, el propio autor, que no solía exponer aspectos íntimos de su vida, ofreció una respuesta definitoria y simbólica acerca de quién era exactamente Miguel Delibes. Lo dijo en un programa de Televisión Española llamado Esta es mi tierra, empleando, eso sí, un símil telúrico y familiar de su mundo literario: «Yo soy como los árboles. Crezco donde me plantan, hasta tal punto de que si un día me alejaran de Castilla no acertaría a vivir». Fue siempre fiel a sus raíces desde que vino al mundo en octubre de 1920 —este año se celebra su centenario— hasta su muerte en marzo de 2010. «Nací enfrente del Campo Grande en el Paseo de Recoletos. De manera que empecé en el Campo Grande y acabé en el Campo Grande. Eso es una muestra de fidelidad y lo demás son bobadas». Fidelidad que ni siquiera fue puesta a prueba cuando, poco después de enviudar, le ofrecieron ser director de El País y le prometieron un coto en la sierra para bajar perdices los domingos si se mudaba a Madrid. «Se me hacía muy cuesta arriba. Si además de quedarme viudo me quedaba viudo de El Norte de Castilla, y viudo del Real Valladolid Deportivo, y viudo del Monte de Valdés, y viudo de todo lo que tenía, entonces no lo iba a poder resistir».

Pero a veces, por su oficio de reportero, su mirada de árbol esbelto alcanzaba a ver otros mundos y paisajes. Y es que, entre los géneros periodísticos que cultivó, destaca su labor como cronista de viajes. Hispanoamérica (Por esos mundos. Sudamérica con escala en Canarias); Portugal e Italia (Europa: parada y fonda); Estados Unidos (USA y yo); Checoslovaquia (La primavera de Praga); Suecia y Países bajos (Dos viajes en automóvil). Decía que su medio ideal para el viaje era el coche. «De acuerdo, el avión es más rápido, pero elimina de entrada la transición, y viajar es ir cambiando paulatinamente de paisaje y paisanaje, ir interponiendo vistas entre nuestro punto de partida y el de destino; en cualquier caso un proceso: saber de dónde venimos e ir desvelando gradualmente adónde vamos».

Aunque su verdadera pasión era la bicicleta. A ella le dedicó uno de los relatos en Mi vida al aire libre, donde recordaba aquella ruta veraniega pedaleando desde Molledo-Portolín (Cantabria) para ver a su novia Ángeles en el pueblo donde ella pasaba las vacaciones, y que años después se convertiría en uno de los paraísos del escritor: Sedano (Burgos). Aquel camino de 100 kilómetros atravesaba repechos, altos y hoces, y hoy se sigue recordando y recorriendo cada verano, desde la muerte del autor de Señora de rojo sobre fondo gris, con la ruta ciclista Clásica Max, en homenaje a aquel trayecto de un joven enamorado y al seudónimo MAX, que usaba Miguel Delibes en las firmas de sus caricaturas en el periódico con un significado entrañable: M de Miguel, A de Ángeles y X de la incógnita del futuro de ambos. En el verano de 2007, cuando Miguel Delibes contemplaba al despertar la foto de portada de sus obras completas, volvía a enamorarse de aquella Ángeles quinceañera, acaso con una leve tristeza, pues aquella X ya estaba resuelta. Sus obras podrían ser completas, pero él se encontraba incompleto. Hacía ya muchos años que había perdido su «mejor mitad», «su equilibrio». La persona que le aligeraba la pesadumbre de la vida.

Pero también fue él quien aligeró la pesadumbre a su hermano pequeño Federico. Federico era el quinto hermano de la familia Delibes Setién, el que heredó el nombre del abuelo francés que vino a España a trabajar en el ferrocarril. Cuando tenía ocho años estaba muy enfermo de ganglios, y su pobre madre, María Setién, tenía miedo de que los ganglios de Federico desembocaran en tuberculosis y en muerte. Entonces, Miguel, de doce años, se percató del sufrimiento de su madre y se ocupó de su hermano pequeño. Lo sacó al aire libre y le insufló una vida que se le mermaba.

«Miguel me salvó». Se lo llevó a jugar al Campo Grande con otros niños. «Fui enormemente feliz porque pasé de estar muy triste a apasionarme por todas las cosas que le apasionaban a Miguel: el fútbol y la bicicleta». Bajo el amparo de su hermano, el mal de Federico se fue apaciguando hasta desaparecer. «Me dio una felicidad que siempre le agradecí». En los crudos inviernos vallisoletanos al aire libre Miguel protegía del frío a su hermano, un santo inocente, cubriéndolo con papeles de periódico encima del abrigo. Pliegos de diarios deportivos, como El campeón, que leían con verdadero entusiasmo. «Nos sabíamos los nombres de todos los jugadores de la liga». Miguel pidió a su madre que les hiciera socios del Real Valladolid. Y en aquellos veranos cántabros de Molledo-Portolín, escenario de El camino y pueblo natal del padre de ambos, Adolfo Delibes, Miguel se inventaba una vuelta ciclista para entretener a su hermano Federico. «Ya le daba a la imaginación, pero entonces Miguel no era un hombre de libros».

No era todavía un hombre de libros, aunque en el horizonte le esperaban el Azarías, el Nini, Cayo Fernández, Menchu Sotillo, Daniel El Mochuelo o el viejo Eloy. No era todavía un hombre de libros. Pero sí un niño que, como diría tiempo después acerca de su máxima preocupación literaria, ya había tomado en su vida «una deliberada postura por el débil».