Érase una vez un austriaco que vino a España a enriquecerse. A finales del siglo XIX, el mundo de las artes gráficas dependía, como tantos otros sectores productivos del país, de la importación; sabedor de dicha circunstancia, invirtió en la mejor maquinaria y se trasladó a Madrid, donde fundó su empresa. El único recuerdo que se llevó al marcharse fue una bola de nieve de juguete que le regalaron de niño, y esta se convirtió en el símbolo del negocio.

Sin apenas competencia, no tardó en alcanzar el éxito. Tanto es así que, para darle salida a sus beneficios, comenzó a comprar inmuebles alrededor de su negocio, los cuales le reportaron más ganancias todavía. Y así llegó a ser el propietario de medio barrio.

Un día, gracias a la intermediación de un cliente, conoció a Carmen, y seis meses más tarde se casaron. Se instalaron en el mejor barrio de la ciudad, y ella no tardó en quedarse embarazada. Después de tener trillizos —Rodrigo, Carlos y Cristina—, Carmen se negó a tener más hijos, y su marido la comprendió. En cambio, la pérdida de ambición reproductiva fue inversamente proporcional a la económica: construyeron un hotel al lado del negocio familiar. El ático constituiría su residencia.

Así las cosas, el siglo XX no pudo comenzar mejor para el matrimonio. Sin embargo, llegó la guerra y, con ella, la viudez de Carmen, sobre la que recayó la responsabilidad de salvaguardar todo el patrimonio familiar. Fueron años muy duros, pero Cristina, su única hija, la apoyó, y juntas mantuvieron a flote los negocios. Rodrigo y Carlos decían encargarse de gestionar los arrendamientos de los inmuebles, pero en realidad solo se dedicaban a sus vicios.

Cristina fue la única que continuó viviendo con su madre. Las dos se entendían bien, vivían bien juntas. Y así estuvieron hasta que Carmen murió. Entonces los negocios pasaron a depender, en puridad, de Cristina.

Continuó trabajando, intentó mantener la productividad del patrimonio familiar, pero terminó estallando. Y el motivo no fue su incapacidad, sino la actitud de sus hermanos, que parecían decididos a amargarle la vida. ¿Por qué? En el testamento, Carmen decidió favorecer a su hija, dejando para sus hijos lo estrictamente irremediable.

Después de años aguantando sus borracheras y sus apropiaciones indebidas, Cristina decidió romper cualquier vínculo económico que le uniera a sus hermanos: vendió todo y repartió el dinero. Y se distanciaron.

Triste y hastiada, Cristina dejó de trabajar; teniendo en cuenta su austero estilo de vida, tenía dinero más que de sobra para poder hacerlo. Retomó sus aficiones y, centrada en sus pequeños placeres, vivió sola hasta el día de su muerte, a los sesenta y ocho años.

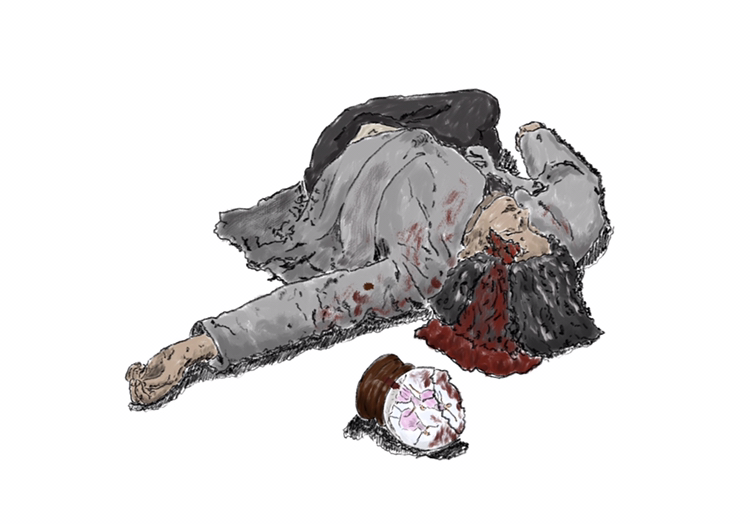

La policía entró en su casa tras el aviso de los vecinos: olía a muerto. Entraron y todo estaba en orden; sin embargo, habían robado todo el dinero y las joyas. Sin forzar cerraduras ni revolver nada, se hicieron con todo el botín, y a ella le partieron el cráneo, presumiblemente, con el objeto ensangrentado que encontraron a su lado: una bola de nieve de juguete.