21 de abril

Son casi las nueve de la mañana. Otro día más confinado en casa. Entorno ligeramente las persianas. Entra poca luz, aunque suficiente para no tener que encender la lámpara. Está medio nublado afuera. Oteo de pasada, por las lamas entreabiertas, un variopinto conjunto de tejados asimétricos, con un cielo grisáceo de fondo. Me siento luego delante del ordenador. Me toca preparar la clase de literatura. Seguimos con Vargas Llosa. Repaso las notas de la clase anterior. Leímos el otro día algunos pasajes de La fiesta del Chivo y, según lo hacíamos, fui desgranando algunos recursos narrativos empleados por el novelista, al tiempo que explicaba en qué consiste una novela histórica y cómo suele funcionar. En medio de hechos históricos comprobables y relevantes, les decía, se urde una ficción que suele ser el hilo conductor de la trama. ¿Cuál es la frontera entre lo real y lo ficticio? ¿Es legítimo hablar en boca de un personaje histórico e imaginar lo que dijo o lo que pensó? Los historiadores desde la Antigüedad (Tucídides, Tito Livio, Tácito, Salustio) se inventaban los discursos, y así se vino haciendo hasta por lo menos el siglo XVIII. El discurso retórico era muy común en la narración histórica, incluidas las relaciones y cartas de los conquistadores. Las crónicas de Indias están llenas de diálogos inventados en su totalidad. Nadie sabe en realidad qué le dijo Moctezuma a Hernán Cortés y es casi seguro que Cuauhtémoc, cuando le quemaban las plantas de los pies, debió decir de todo menos aquello de “¿Estoy en algún deleite o baño?”. La narración histórica y la narración novelada han ido muchas veces de la mano. El novelista juega a historiador y el historiador rellena las muchas lagunas del pasado con grandes dosis de imaginación. La novela es un simulacro de historia verdadera. Los libros de caballerías simulaban ser un manuscrito encontrado en alguna sepultura o en una perdida biblioteca. Cervantes utilizaba también parecido recurso en el Quijote. Y Defoe cuando escribió el Diario de la Plaga de 1765, de tan candente actualidad, aseguraba que era el diario de un tío suyo. Defoe se quedaba a las puertas de la superchería literaria, si no entraba de lleno en ella. ¿Lo escribió el tío o fue Defoe quien muchos años después lo recreó todo como si fuera verdad? Antonio de Guevara también había empleado un recurso semejante cuando escribió su Marco Aurelio: el manuscrito encontrado que luego se traduce o se edita para que disfruten de ello los lectores contemporáneos. La novela histórica, sin embargo, es otra cosa ya, al menos la novela histórica que se inicia con Walter Scott. Waverly no es una superchería ni es tampoco una novela sentimental o una novela gótica. Es una novela histórica. En general, lo más fácil y efectivo cuando se escribe una novela histórica -les advertía en tono profesoral a mis alumnos, según recuerdo ahora- es dejar al fondo del cuadro, y casi sin tocar, a los grandes protagonistas de la Historia, con sus batallas, sus revueltas o magnicidios, y entretanto, presentar en un primer plano a personajes inventados, casi siempre testigos excepcionales, que entran y salen, sin apenas influir o inmiscuirse, en la Historia con mayúsculas. Las mejores novelas históricas operan así. Vargas Llosa arriesga más y se toma muchas licencias en La fiesta del chivo. Recrea la conversación de los asesinos del dictador, se inventa a todo un ministro que nunca existió, e incluso se mete en la cabeza de Trujillo mediante el estilo indirecto libre empleado por las novelas clásicas, de Ana Karenina a La Regenta. Algunos alumnos dominicanos se sentían especialmente emocionados con la lectura de la novela: una alumna me dijo que ella había conocido a la única hermana Mirabal que sobrevivió al dictador; otro recordaba de niño haber paseado por el Malecón, allí donde mataron a tiros al dictador. Busco fotos. El Chevrolet de color azul de 1957; el Malecón en la actualidad, retratos de Joaquín Balaguer… Una novela anclada en la realidad tiene un poder de evocación que va mucho más allá de cualquier narración fantástica.

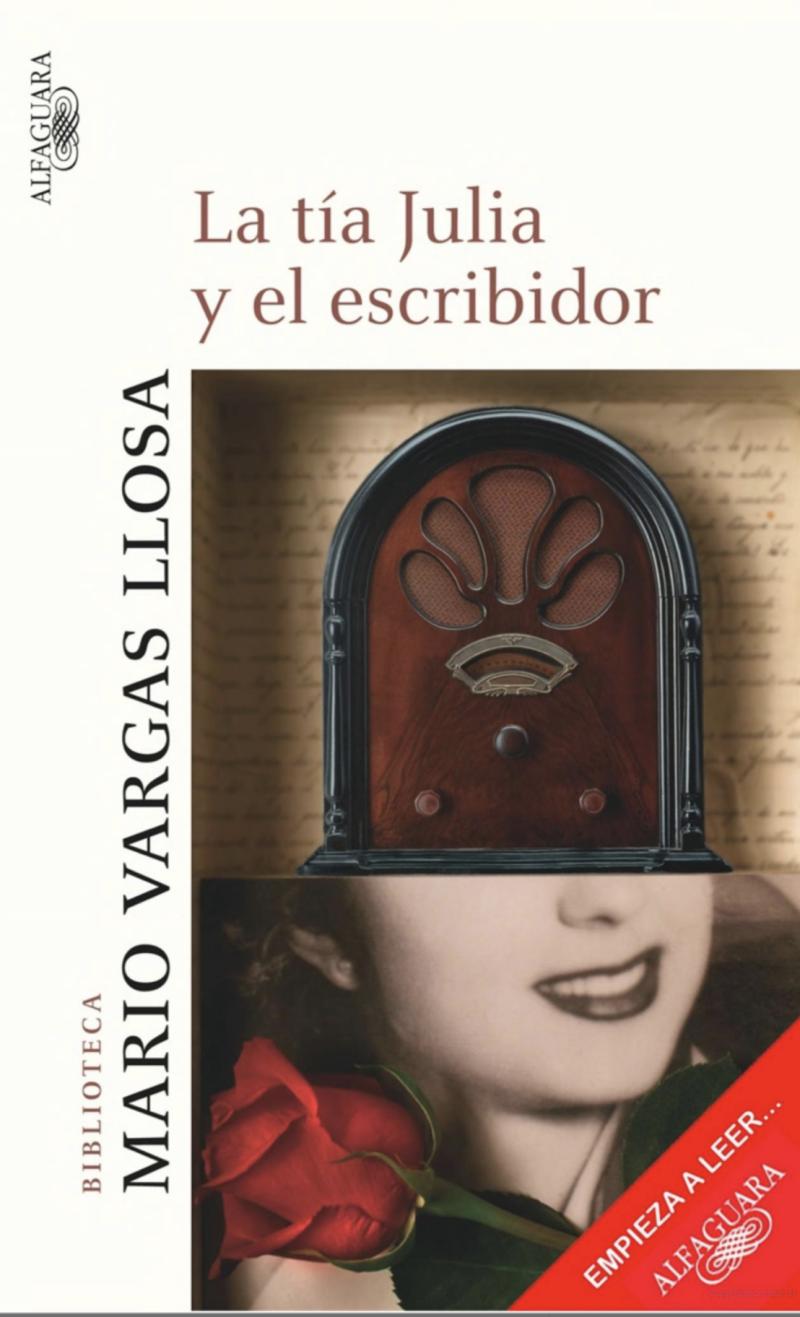

Este miércoles repasaré con los alumnos La tía Julia y el escribidor, relato mucho más personal y bastante más extraño. Cuenta Vargas Llosa que él quería en principio dedicar la novela exclusivamente al estrafalario guionista de radionovelas que había conocido en su juventud, pero que al empezar a escribir se dio cuenta de que las historias desaforadas del escribidor necesitaban un anclaje en la realidad, por lo que decidió introducir también, paralelamente, sus amores con la tía Julia. En su momento recuerdo que esta novela me cansó y la dejé a la mitad; ahora, en una segunda lectura, me resulta de una gran modernidad o, más bien, postmodernidad. Está llena de ironía también. ¿Qué mayor ironía que convertir su primer amor en una historia de Corín Tellado? Cuando la leí a los veinte años el idilio me resultaba un tanto exagerado, un poco melifluo, nada picante; nunca se me pasó por la cabeza que la historia entre tía y sobrino fuera exactamente lo que le pasó al autor. ¿Exactamente? Y aquí está el problema de todo relato autobiográfico. ¿Dónde está exactamente el límite entre la realidad y la ficción? Todo novelista trabaja con vivencias personales; no hay duda. Pero ¿es legítimo introducir una experiencia personal con nombre y apellidos? Julia Urquidi, molesta por el uso y abuso de su nombre, publicó una réplica a la novela donde completaba lo que “Varguitas no dijo”. En buena lid, Vargas no debería haberse incomodado. Al fin y al cabo, según él, escribir es mentir “con conocimiento de causa”. Pero las verdades (o mentiras) de la tía lo sacaron de quicio y como represalia decidió quitarle los derechos de autor de La ciudad y los perros, según habían acordado en el divorcio. El berrinche se contradecía con su tesis de que todo relato altera y transforma la realidad para presentar, a cambio, las inquietudes y sueños que surgen en la mente del escritor. ¿No tenía derecho la tía a su “verdad”? La verdad de las mentiras debe ser una práctica literaria que permita la doble circulación, especialmente si nos da por emplear los nombres con todas las letras.

Es de suponer que de haber sido un roman à clef la tía Julia no se habría sentido tan molesta, aunque es difícil saberlo. Proust se atrajo la enemistad de muchos aristócratas por creerse aludidos, pese a que todavía hoy los estudiosos y biógrafos se debaten en dilucidar quién es quién en la muchedumbre de personajes que pululan por la Recherche. Hay otros muchos ejemplos al respecto. La novela realista está siempre expuesta a que se confunda con la historia real. Así le pasó tantas veces a Pérez Galdós, pimpampum todavía hoy de tantos escritores y escribidores, pese a haberse cumplido este año el centenario de su muerte. Hace unas semanas uno de nuestros escritores más postmodernistas, Javier Cercas, se despachaba a gusto con el autor de Fortunata y Jacinta. Cercas aseguraba haber enseñado durante años a Galdós y por ello se sentía con derecho a acusarlo, delante de sus otros “colegas” escritores, de dos defectos imperdonables: didactismo y redundancia. De lo segundo puede que tenga algo de razón Cercas. Galdós escribió mucho y quien mucho escribe mucho se repite. Pero acusar de didactismo y de moralina al novelista canario es sencillamente desconocer su obra o equivocarse de autor. Es cierto que en su larga carrera literaria atravesó por un periodo de “novelas de tesis”, pero si algo caracteriza a Galdós es su capacidad por diluirse en cientos de caracteres totalmente distintos, muchas veces contradictorios, casi nunca muy firmes en sus convicciones y las más de las veces de cuestionable moral. ¿Cuál es en todo caso la voz narrativa en muchas de las novelas de Galdós? ¿Quién nos habla en realidad? Unas veces es un amigo, otras es un cronista distendido, otras es un necio parlanchín, otras es la voz del pueblo. La grandeza de Galdós, su genio incomparable, está en la creación de personajes únicos, llenos de vida -vida que se hace y que se siente- a través de las voces del pueblo de Madrid. Unamuno lo acusó de no tener carácter ni por tanto estilo. De ahí también lo de garbancero. Cercas lo compara con Flaubert y dice que, a diferencia del francés, Galdós no consiguió crear en ninguna de sus novelas un narrador objetivo, una voz neutra, que es la seña de identidad de la novelística moderna. ¿Moderna o modernista, en el sentido que le dan los ingleses? Es posible, pero es como decir que Baudelaire no es moderno porque abusa del verso alejandrino y de la rima consonante. Galdós creó y recreó el Madrid de toda una época. ¿Qué le importaba a él crear un narrador omnisciente, frío y distante, que empleara hasta el hartazgo el estilo indirecto libre? Su amigo y admirador, Leopoldo Alas, hizo buen provecho de ese recurso en La Regenta, pero el mismo Clarín se habría quedado de piedra si alguien le viniera diciendo que la producción de Flaubert es mejor o más moderna que la de Galdós. Las comparaciones, en todo caso, son odiosas. Y pueriles cuando hablamos de gigantes de la literatura. ¿Quién es mejor, Cervantes o Shakespeare? ¿Tolstoi o Dostoievski? ¿Papá o mamá? Cercas, como pasa en estos casos, parece lanzar sus dardos hacia otra novelista contemporánea, esta sí, ideóloga y partidaria de las novelas en favor de tal o cual tesis. Galdós fue un liberal y un republicano al final de sus días, pero en sus novelas, a poco que se lean con detenimiento, es difícil dar con una tesis partidista o de partido. En la tercera serie de los Episodios Nacionales era durísimo con el republicanismo. Su burla es ácida. Se salvan muy pocos. Galdós era demasiado pesimista para defender con entusiasmo cualquier causa. Algunos vieron en ello al oportunista, al cuco, como pensaba Baroja de él. Otro maestro, Vargas Llosa, entra al trapo de la polémica y se posiciona en favor de Galdós, pero a su manera, con bastante arrogancia, en plan perdonavidas. Galdós era buena gente, nos aclara Vargas. Buena persona y el primer escritor profesional (sic) en la literatura española, además de hacer un gran esfuerzo por entender la historia de España. Ciertamente no es Flaubert ni Dickens ni ninguno de los grandes novelistas del diecinueve, tal como manifiesta su amigo Cercas, pero tiene un puesto en el Parnaso literario, aunque algunos peldaños por debajo de los más grandes, claro está. ¿Su mayor defecto? Vargas suscribe lo de Cercas: que Galdós no entendió el gran invento del narrador omnisciente que escribe desde el olimpo de su supuesta neutralidad. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel, un clásico en vida, se leerá con seguridad dentro de cien años. Dudo que pase lo mismo con la obra de Cercas, por más que el peruano afirme que “cuando el olvido nos haya enterrado a sus contemporáneos, por lo menos tres de sus obras maestras… tendrán todavía lectores … para saber cómo era nuestro presente, tan confuso”. El elogio de Vargas a Cercas es o parece descabellado, y más viniendo de quien viene, aunque a lo mejor no debería sorprender. Cervantes también, en su Viaje del Parnaso, lanzaba ditirambos a decenas de poetas totalmente olvidados en la actualidad. Y lo explicaba así:

El poeta más cuerdo se gobierna

por su antojo baldío y regalado,

de trazas lleno y de ignorancia eterna.

Absorto en sus quimeras y admirado

de sus mismas acciones, no procura

llegar a rico como a honrado estado.

El “honrado estado” solo se alcanza cuando el poeta está bien muerto. Fernando Savater ha sido quien mejor ha zanjado la polémica sobre Galdós y lo ha hecho con una cita de Chesterton: un clásico es “un rey del que puede desertarse, pero al que no se puede destronar”. Pues eso: Galdós es un clásico. Y para gustos, en efecto, los colores.

24 de abril

Trump nunca defrauda. Se supera cada día que pasa. Lleva así los últimos cuatro años. Afirmó en plena campaña electoral que podía pegar un tiro a alguien en la Quinta Avenida, sin perder por ello un solo voto, y el tiempo no ha hecho sino darle toda la razón. La lista de disparates y mentiras, de meteduras de pata y declaraciones bochornosas, es interminable. Ningún presidente mintió nunca tanto ni dijo tantas sandeces. Es el Joker de esta nueva Gotham. Su mendacidad es tan contumaz como su estulticia y desvergüenza. En la conferencia de ayer especuló muy seriamente con la posibilidad de curar el virus con la ingestión de lejía. “No soy médico, vino a decir, pero ya saben lo que tengo aquí arriba, algo tremendo tengo, y esta cosa de ahí arriba me dice que deberíamos inyectar desinfectante a los pacientes. ¿No? ¿Qué le parece la idea a la doctora Birx?” La doctora no sabía dónde meterse y balbuceó, pero esta mañana le volvieron a preguntar y salió en defensa del líder. No fue para tanto, dijo. La prensa exagera. Era una conversación distendida. No es desde luego la primera que le echa un capote al patán. Otros muchos han justificado lo injustificable. El partido republicano lleva tres años así. ¿Por qué? Interés partidista, se me dirá, pero no es solo eso. Es cobardía moral. La virtud que más escasea en el individuo es la valentía. Sin valentía no puede haber ninguna otra virtud. Yo puedo decir por mi experiencia personal que no he encontrado un solo cobarde que sea medianamente bueno ni he conocido a nadie verdaderamente bueno que sea cobarde. Es el peor defecto y el más dañino en un grupo humano. Aclaro. La valentía no es ponerse delante de un toro o dar un paso al frente cuando suenan las balas, aunque los más valientes así lo hagan. Nadie quiere que le vuelen los sesos o lo corneen. El instinto de supervivencia lo tenemos todos. No hablo de héroes ni de heroicidades. Yo me refiero a otro tipo de valentía: la valentía cívica, la valentía moral que toda persona de bien debe poseer. Si el poderoso dice blanco cuando es negro o noche cuando es día uno debe tener la fuerza moral de levantarse y contradecir al poderoso. Si uno se repliega al capricho o a la mentira del superior por miedo a incomodar o por miedo a perder tal o cual prebenda es un cobarde. La doctora Birx puede que albergue la ambición de llegar a ser Secretaria de Sanidad (su nombre se baraja últimamente) y a lo mejor quiere evitar la confrontación, no lo sé, pero su equidistancia y pasteleo me parecen un acto de cobardía indigno. ¿Qué puede perder? ¿Que la echen del puesto? ¿Que Trump le ponga un mote? ¿Que no la asciendan? Durante tres años el partido republicano y todos sus seguidores han mirado para otro lado y han querido hacernos creer que su bufón era un genio perseguido por la izquierda radical y los “fake news”. El virus está devorándolo todo. ¿Se pudo prevenir? ¿Se pudo hacer más? Yo creo solamente una cosa. Quien aboga por la ingestión de lejía para matar el virus debería ser la última persona al frente de esta crisis. Y quien entre los suyos nada dice ni nada hace por reemplazarlo no es solo cómplice del desbarajuste, sino un cobarde.

26 de abril

Los gobernantes insisten en que esta pandemia era impredecible. ¿Puede uno seguir creyéndoles? Acabo de terminar un libro sobre le epidemia de gripe de 1918, la mal llamada gripe española, aunque muchas partes del libro publicado hace cuatro años están dedicadas a las otras pandemias virológicas que hubo desde entonces. Una, también devastadora, ocurrió en 1957, que mató solo en los EEUU a más de cien mil personas; otra, la gripe de Hong-Kong, apareció en 1968, con cifras semejantes. Vinieron luego el SARS, el MERS, la gripe porcina, sin contar innumerables gripes aviares de mayor o menor intensidad a lo largo de los años. El leitmotiv del libro es que no debemos preguntarnos si algún día ocurrirá una pandemia devastadora, sino cuándo. Bill Gates lo repitió hasta desgañitarse. Obama hizo lo mismo. No hacía falta tampoco zambullirse en la literatura científica. A finales de enero de este año Netflix estrenó un documental titulado precisamente Pandemics en seis capítulos. Vi anoche el primero. Se te ponía la carne de gallina. Empezaba con un simulacro en un hospital neoyorkino. Un equipo de sanitarios cubierto de pies a cabeza con trajes de buzo simula un brote de gripe en la ciudad. Varios pacientes entran con un cuadro de insuficiencia respiratoria y los médicos y paramédicos se mueven frenéticamente por la sala mientras intuban a los pacientes en un ambiente de extraordinaria tensión. A los pocos minutos termina el simulacro y la encargada que los supervisa advierte: “lo fundamental es la protección. Si uno no está protegido con un buen equipo sanitario, si el enfermero o el médico no están protegidos, ¿cómo van a proteger a los demás?”. De ahí se pasa a otro escenario hipotético en donde un solo viajero que llega en avión a Nueva York puede desencadenar un brote devastador que en cuestión de semanas incapacite a la ciudad. El documental muestra luego un mercado en Vietnam donde los trabajadores conviven con todo tipo de animales, un ambulatorio bastante desasistido en un pueblo de Oklahoma y, finalmente, un médico en la India que se enfrenta a los mismos retos que los médicos que luchan ahora con el coronavirus. El documental, cierto, se centra en la gripe, pero desde hace muchos años la posibilidad de una pandemia devastadora flotaba en el ambiente. Nadie tiene una bolita de cristal y es fácil predecir el pasado, pero el pasado reciente y menos reciente nos advertía del inminente peligro en que estábamos. ¿Cómo es posible que hayan faltado mascarillas y todo tipo de material sanitario en Madrid, en Londres o en Nueva York? ¿Por qué no se reaccionó antes? ¿Por qué se desoyeron los muchos avisos que venían de China, de Corea, de Japón? Se escribirán muchos libros y se estudiará durante años el Covid-19 que paralizó al mundo en 2020. Y una cosa es segura. Sin necesidad de bolita de cristal puedo predecir que el primer capítulo de todos esos libros estará dedicado a la irresponsable negligencia que mostraron casi todos los gobiernos occidentales de principios de enero a principios de marzo.