“No te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia” (Epicuro)

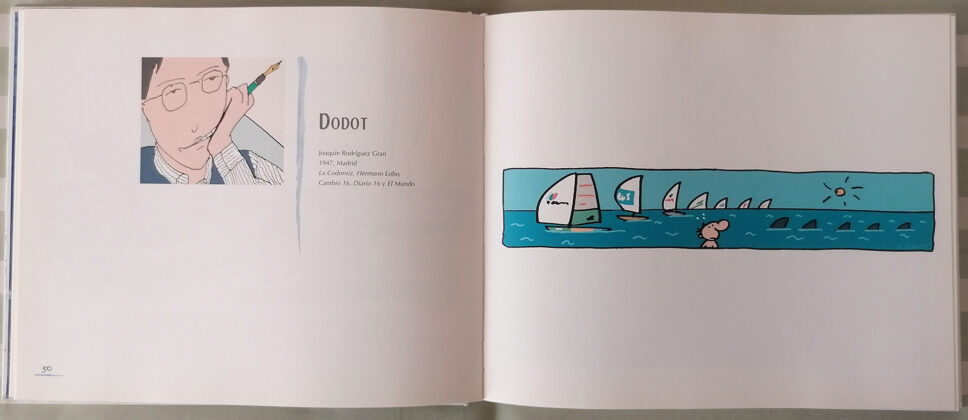

La primera imagen que conservo de Joaquín Rodríguez Gran, Dodot, es de finales de 1972 cuando se le hizo entrega del premio Paleta Agromán correspondiente a aquel año, un galardón creado en 1951 por esa importante empresa constructora, que estaba dotado en aquellos momentos con cincuenta mil pesetas. El joven madrileño, de veinticinco años, luciendo el casi obligado pantalón de pana de los rebeldes de aquellos tiempos, con jersey negro, y despeinado, miraba a través de aquellos ojos tan notablemente escrutadores que poseía, y que para nada disminuían sus gafas de miope, mientras recogía el galardón de manos de Rocío Jurado, ante la atenta observación de una serie de compañeros más avezados en aquellas lides, como Pablo, Mingote, o Máximo, por ejemplo.

Algunos ya nos habíamos fijado en sus trabajos recientes para La Codorniz, la mítica revista de humor, que vivía una discreta decadencia como consecuencia del poco entusiasmo que despertaba en unas generaciones más jóvenes que añoraban otras propuestas estéticas y humorísticas más ad hoc con las inquietudes de renovación que se estaban viviendo en esos albores del franquismo. Y veíamos en Dodot una de las firmas que podían contribuir a ese cambio.

El chiste por el que le otorgaron aquel premio evidenciaba dos de sus interesantes señas de identidad: su condición de hijo de la síntesis estética que en su momento habían propuesto Saul Steinberg (del que teníamos en nuestro Máximo a uno de sus discípulos aventajados) o André François, que, ¡oh, casualidad!, eran los dos rumanos de nacimiento, y su inclinación hacia un humor ingenioso, y nunca hiriente, que pronto yo descubriría que se correspondía con una personalidad marcada por una bonhomía nada ingenua. El chiste presentaba un león en el circo, con las mandíbulas bien abiertas, a cuya boca se asomaba un niño, aupado por su madre, vestida de riguroso luto, que gritaba hacia el interior de las fauces del felino: “¡papá!”.

No nos sorprendió, pues, que poco después el genial Chumy Chúmez, que había impulsado en el mismo 1972 el nacimiento de un nuevo semanario de humor, Hermano Lobo, con sus chistes, y los de Forges, Summers, Perich y Ops, entre otros, como polo de atracción para ese lector al que antes me he referido, reclamara a Dodot para sus páginas. Y es que Chumy consideraba que en la economía gráfica de aquel joven estudiante de arquitectura, que había hecho el bachillerato en el Ramiro de Maeztu (como otro de los grandes: LPO), y que se ayudaba en sus gastos impartiendo clases particulares, anidaba algo de esa chispa que a él le había deslumbrado durante sus contactos con los dibujantes californianos que estaban poniendo en pie, a través de publicaciones marginales y autoeditadas, nuevos paradigmas estéticos (lo que también vio Chumy, por cierto, en un jovencísimo Mariscal).

De suerte tal que todo aquello contribuyó a que la arquitectura perdiera a uno de los suyos, mientras el dibujo de humor y la ilustración lo ganaban para sus filas.

Son esos años setenta, en los que también le reclamaron de la revista Cambio 16 y, posteriormente, del Diario 16, el período en que más cerca estuvo de ocupar el puesto en el Olimpo del dibujo que le correspondía. Pero, pese a la notoriedad que tuvo, por ejemplo, aquella portada de Cambio 16 en que por vez primera vimos caricaturizado al rey Juan Carlos a propósito de su viaje a Estados Unidos como un Fred Astaire que danzaba ante el skyline de Nueva York (hecha en colaboración con Enrique Ortega), y en torno a la cual hubo tanta controversia, lo cierto es que él tenía en sí mismo a su mejor amigo, o su mejor enemigo, según se mire, porque Dodot, al que al fin había conocido personalmente en los despachos de aquella redacción , en la que una de sus figuras prominentes era el escritor y dibujante colombiano Antonio Caballero, carecía de espíritu competitivo. Y me explico: en un medio como éste, a medio camino entre la artesanía y el arte, y por lo tanto dado a la exacerbación de los egos, a él no le interesaba luchar por alcanzar notoriedad alguna. El joven Joaquín, en lo que perseveraría aún más el adulto Joaquín, se mostraba indiferente a la pugna por los laureles como haciendo bueno el aserto que yo había escuchado de labios de algunos viejos dibujantes, orillados por las vertiginosas modas: “¿El laurel? Solo para el estofado”.

De modo que un día, al final de esa década, supimos que había desaparecido para irse a Nueva York a investigar en las posibilidades de los programas informáticos para el dibujo, lo que algunos interpretamos como una manera, si ello era posible, de despersonalizarse un poco más en ese camino hacia la bien entendida simplicidad que había emprendido, y que por lo general he visto inquietar a los dibujantes a medida que envejecían.

Fue en eso también un pionero, como Juan Carlos Eguillor, de indagar en las posibilidades de un universo virtual que a muchos nos parecía constituir un peligro para la viveza del dibujo, pero de la que vimos, cuando regresó, dominando las posibilidades del lápiz digital, que había salido airoso.

Y allí estaba de nuevo entre nosotros, cultivando ese hermetismo calculado en el que se encerraba en las reuniones, y animándose, en cambio, casi hasta la exultación, cuando en el vis a vis hablaba de algunas armonías arquitectónicas basadas en el despojamiento (las japonesas, preferentemente) o de lo que más le interesaba: la conversación sobre ciertos filósofos.

El ambiente gráfico había sufrido un importante vuelco, no obstante lo cual él parecía más preparado que antes, si cabe, para sintonizar con las nuevas demandas, entre las que parecía más valorarse “la frescura” que la destreza. Y, sin embargo, y aunque le viéramos durante un tiempo colaborando en El Mundo, no se produjo esa correspondencia entre sus gigantescos progresos y el gusto de sus contemporáneos, en parte, como ya he dicho anteriormente, porque a él sólo parecía interesarle ser contemporáneo de su gozo callado, mientras ayudaba a su madre a sobrellevar los últimos tiempos de su vida. Si bien es cierto que podría enumerar los nombres de muchos profesionales que le tenían en alta estima, lo que explicaría el que Mingote, El Roto e Idígoras y Pachi, como miembros del jurado, le concedieran en el 2009 el Premio Antonio Lara (Tono).

Nos veía (¡y vaya si nos veía!) y nos oía en las reuniones, mientras fumaba de continuo y compulsivamente, y por momentos uno sentía que tenía que detener aquello y dejarle partir a su jardín de Epicuro, entre sus cachivaches informáticos y sus libros, por ejemplo, de los presocráticos.

Una querencia que solo interrumpía para sumarse a algún proyecto colectivo, como la causa gitana, la prevención contra las drogas o la incentivación de la lectura, fiel a esa circunstancia, que siempre recordaré, de que no dejaba de llevar un libro en el bolsillo.

En esas andaba nuestro Dodot cuando, al crearse fronterad, buscamos su auxilio para iluminar algunas secciones y, con medido desinterés, nos fue regalando una joya tras otra, falsamente nimias, equívocamente intrascendentes.

La vida, empero, se había propuesto continuar complicándole la existencia, y, tras la muerte de su madre, refugio y carga al mismo tiempo, partió hacia Córdoba buscando el amparo de su hermana.

Allí ha fallecido el pasado 15 de septiembre, con la misma discreción de la que le gustó hacer gala toda su vida. Sus amigos seguiremos lamentando que no se le acabaran de reconocer sus muchos méritos, como era de justicia, pero celebraremos siempre que uno de los nuestros hiciera gala de ese desasimiento de todo lo que no es fundamental para construir una vida.