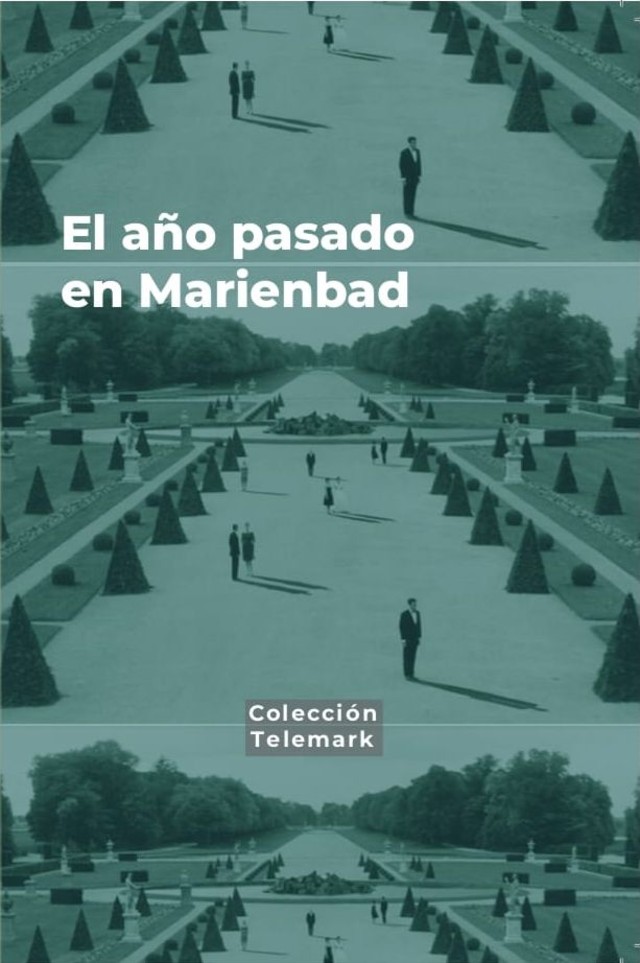

En su reciente ensayo titulado El año pasado en Marienbad. Recuerdos del futuro (Providence ediciones) Hilario J. Rodríguez nos permite adentrarnos, de una forma del todo estimulante, en los enigmas y las múltiples posibilidades hermenéuticas que propone esta singularísima película, un film ciertamente extraño, del todo irrepetible. La pieza de Resnais y Robbe-Grillet resulta, es cierto, un oscuro artefacto que pareciera estar construido, como los propios decorados y lugares en que ella se gestó, para disparar los paseos y desvíos de una interpretosis insaciable, jamás colmada. (Por supuesto, tampoco nosotros nos privaremos de ello, retornando a un film que ya ocupó en el pasado nuestros desvelos teóricos, concretamente en el libro titulado Alegrías de nada).

De entre las muy diversas travesías que propicia el escrito de Hilario J. Rodríguez comenzaremos por tomar una opción radical, que podemos definir así, y que – desde ya se adelanta – va a cubrir todo el espectro de nuestra interpretación: El año pasado en Marienbad es la pretensión – reconocida al menos por uno de los autores: Robbe-Grillet – de crear, por fin, el film absoluto.

Como recuerda Hilario J. Rodríguez, el escritor y guionista de Marienbad dijo algo muy bello sobre la película: «en el futuro, los gestos y los objetos seguirán en las imágenes mucho antes de convertirse en algo, seguirán inalterables, en presente, no conocerán el pasado ni el futuro». Con esto, concluye el autor, Robbe-Grillet “quería decir que habrían muerto sus actores, su director e incluso el guionista, pero que quedarían las imágenes, impertérritas, ajenas al tiempo y los cambios, a los significados provisionales o definitivos.”

El cine como un presente eterno. He ahí encarnada la aspiración a la eternidad, nada menos. Se correspondería con la idea del film absoluto.

Pero conviene notar que también se halla en este nudo de eternidad imaginaria otra narración esencial: La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares; algo de lo que Robe-Grillet era muy consciente y que el ensayo que comentamos señala oportunamente. Recordemos – no por acaso rememorar es acción principal en la urdimbre de Marienbad -: para suprimir la muerte, el genial Morel de Bioy ha “succionado” enteramente a los vivos en su isla dedicada a la eternidad. Estamos en este caso ante otra versión del cine total. Cine total en tanto que absorbe finalmente a los humanos en su sustancia impalpable y concreta, irreal y real, en el seno de una maquinaria de aventuras y amores fingidos pero eternos. Cine que confunde – como una suerte de archi-mito – muerte e inmortalidad en el mismo acto de luz. (Por cierto: ya Ramón Gómez de la Serna nos había avisado que este sería el destino del nuevo invento de Cinelandia, allí donde los espíritus de los espectadores serían succionados por el cono absorbente de la máquina de proyecciones reales.)

El invento de Morel nos propone, en suma, el eslabón final de aquello que en gran medida alimentó el mito cinematográfico: la absorción del hombre en un universo desdoblado para que la eternidad lo salve. ¿Será que el cine, como otras artes – el cine quizás aún más que ellas -, pueda ser considerado como un refugio último y definitivo contra la muerte?

Sin embargo, El año pasado en Marienbad, a diferencia de esa latencia de inmortalidad que parece residir en las intenciones de, al menos, uno de sus autores pero también en el propio invento cinematográfico, destila por todos sus poros una fúnebre tonalidad – de la que Hilario J. Rodriguez da cumplida cuenta, detallando el desvaído destino de muchos de los miembros del equipo concernidos en el proyecto -; como si en esta película en concreto tan solo se cumpliera, al cabo, el lado siniestro del mito. Y entonces en ella no se manifestase otra cosa más que un desasosegarte descenso al reino de las sombras.

Como también se recordará, esta expresión (reino de las sombras) es la forma con que Gorki definiera precisamente el invento cinematográfico, en fechas muy tempranas, con certera y famosa formulación que luego retumbará en múltiples ocasiones (por ejemplo, en el relato de Daphne du Maurier que sirve de punto de partida a un famoso film de Hitchcock y con él al libro de HilarioJ. Rodríguez): “La noche pasada…estuve en el Reino de las sombras”.

Nada, entonces, más cierto que aquello que señaló Borges: al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. Aún más: en la medida en que El año pasado en Marienbad se convierte en la entera y perfecta expresión de una fatalidad (de destino: eterno e irreparable) no ha de resultar nada extraño que en su interior proliferen estas mismas querencias (y querellas) de repetición, amalgamadas al gusto barroco y alegórico por las variantes, los ecos, las mise en abyme y todo tipo de simetrías. De esta manera, el relato cinematográfico se despliega, como los propios decorados y los ornamentos de los pasillos palaciegos donde se rodó la película, a través de una densa estrategia recursiva y acumulativa, fractal incluso: Marienbad o la culminación del arabesco.

“Se llama arabesco – nos informa el Diccionario de Estética de E. Souriau- a las composiciones obtenidas por el entrelazamiento y la ingeniosa o sabrosa disposición de líneas no figurativas.” Como sugiere el diccionario de Souriau, la dinámica compositiva del arabesco se suele comparar con una especie de fuga musical, lo que nos permite pensar en los sinuosos desarrollos de Marienbad como una cadena de contrapuntos que va tejiéndose al modo de un aire bachiano, en una pura y cristalina lógica totalmente autónoma e interna. “Pero – continúa el Souriau – los arabescos pueden también tomar la apariencia de cintas y ramajes, adornados con hojas, flores, y, a veces, formas animales o humanas monstruosas o parciales” – también esto es particularmente acertado en relación con Marienbad, claro. Pocos filmes como este se hallan tan ligados a su decorado, cuando este es su soporte, su superficie, su volumen pero también su metáfora, hasta el punto de que condiciona de forma inapelable su sentido, de haberlo.

“Se llama arabesco – nos informa el Diccionario de Estética de E. Souriau- a las composiciones obtenidas por el entrelazamiento y la ingeniosa o sabrosa disposición de líneas no figurativas.” Como sugiere el diccionario de Souriau, la dinámica compositiva del arabesco se suele comparar con una especie de fuga musical, lo que nos permite pensar en los sinuosos desarrollos de Marienbad como una cadena de contrapuntos que va tejiéndose al modo de un aire bachiano, en una pura y cristalina lógica totalmente autónoma e interna. “Pero – continúa el Souriau – los arabescos pueden también tomar la apariencia de cintas y ramajes, adornados con hojas, flores, y, a veces, formas animales o humanas monstruosas o parciales” – también esto es particularmente acertado en relación con Marienbad, claro. Pocos filmes como este se hallan tan ligados a su decorado, cuando este es su soporte, su superficie, su volumen pero también su metáfora, hasta el punto de que condiciona de forma inapelable su sentido, de haberlo.

Asimismo, el arabesco supone un desplazamiento ajeno en buena medida a la figuratividad; y ello, al alejarlo de exigencias naturalistas, permite que fijemos nuestra atención en la estructura compositiva, o en las meras cualidades formales o estéticas. Por otra parte – y esto es especialmente relevante en relación con la película -, la densidad de signos que genera la dinámica del arabesco provoca la desaparición, como alguna vez señaló Walter Benjamin en relación con el exceso de ornamento, de toda diferencia entre exposición temática y dinámica digresiva. Añadamos que el arabesco, aunque tome formas figurativas o naturales, tiende siempre al dominio del capricho y la invención; esto es: a lo puramente imaginario. Hemos de señalar aquí que Poe dio el título de Tales of the Grotesque and the arabesque a la selección de sus narraciones fantásticas – o extraordinarias, si seguimos la interpretación de Baudelaire -, donde el término alude a una dinámica de extrañeza y fantasía que, no obstante, no está exenta del rigor que exigen, precisamente, las composiciones en arabesco. Nada desde luego que no confirme en grado sumo Marienbad. El propio Baudelaire, en sus Fusées sugirió algo que nos sirve de gran ayuda para elaborar un entendimiento del universo estético de la película: que el dibujo arabesco era el más espiritual, el más ideal de todos. Aunque Marienbad es, no cabe duda, más espectral que espiritual.

Pero, en el caso estricto de Marienbad, no solo es esto: tampoco hay continuidad narrativa o linealidad – en el sentido aristotélico- en esta deriva (por el) ideal de las sombras, por ese gélido reino espectral. Sino, como apuntamos, desvío, entrecruzamiento de tiempos y lugares, incluso delirio, si queremos: organización polinodal: (archi)texto. En ese encierro voluptuoso del hotel-balneario los signos y las imágenes están desplazados de su función pretendidamente referencial. Igual que sucede con los continuos brillos de espejo o de pedrería de las lámparas suntuosas, se han convertido en puro desdoblamiento de la representación, tropo generalizado e ilusorio que en el cruce de lo real con lo irreal produce una película errante. Y, por tanto, abierta para siempre en una indecisión estructural y una inquietante ambigüedad que todo lo reparte y lo disemina pero, al tiempo, lo protege y vela, como acontece en el tortuoso diseño de un laberinto que pareciera ocupar el lugar de Marienbad entero. Lo siembra y disgrega, desplazando –por medio de una sucesión imparable – y del todo improbable – las relaciones, los espejeos, las contradicciones y repeticiones diferenciales y las rimas que van tejiendo una red por donde el sentido del relato se esparce y finalmente se diluye. Un sentido que nunca termina de sedimentar, o de cuajar, desplazándose sonámbulo y fantasmal al modo de una voz sin cuerpo ni anclaje por un recorrido o pasaje infinito: cursos y recursos, desviaciones, voces acusmáticas y alteraciones sintácticas y asincronías a la espera de un mapa en definitiva más próximo del sueño – o la pesadilla – que del mundo. Marienbad demuestra que puede existir un lenguaje audiovisual absolutamente formalizado pero que ya – o mejor: todavía – no tiene sentido. Porque alberga quizás todos los sentidos posibles; un poco del mismo modo que la matemática moderna, por ejemplo, ya no se entiende como un sistema simbólico sino formal, donde los valores, en lugar de expresarse numéricamente, lo hacen mediante letras (x, y, z) , justo la misma forma con que son también definidos los protagonistas del film: X, A, M.

Guiados ya de inicio por un rumor discursivo in media res, la película no tiene comienzo. De entrada se está en una mirada impersonal y giróvaga, que no coincide con nadie. El tiempo es indeterminado, aún más: indeterminable. El tiempo pasa y no pasa. No hay punto de vista al exterior, no hay acción en ese espacio cerrado, sin aire, allí donde el detalle llega a ser toda la vista. Que no haya acción también significa que Marienbad es tan solo mirada, acaso porque mirar es un acto liviano que solo y siempre sucede en presente. No hay tampoco ya distancia: lo visible se ha vuelto cosa, materializado en un ornamento imperativo. En medio, pues, de esa incertidumbre se diría que nada tendrá lugar en Marienbad más que el lugar.

Extraño artefacto en verdad este de Marienbad: emite deseo y no articula sentido, se diría que no es otra cosa que un reclamo, pero ¿de qué?

“Si supiesen lo extraño que es sentirse en ese reino sombrío”, apuntaba con triste perplejidad Gorki tras su primera experiencia cinematográfica. “Todas las cosas – la tierra, los árboles, la gente, el agua y el aire, continuaba el escritor ruso – están imbuidas allí de un gris monótono. Rayos grises del sol que atraviesan un cielo gris, grises ojos en medio de rostros grises y, en los árboles, hojas de un gris ceniza. No es la vida sino su sombra, no es el movimiento sino su espectro silencioso.” No puede haber, desde luego, mejor descripción para la película de Resnais-Grillet.

El año pasado en Marienbad es, claramente, un film de resonancias órficas. Tratando de rescatar a Eurídice de su infierno, el protagonista innominado recorrerá los intrincados pasillos de la mansión de las sombras sin alcanzar el éxito o la salida de ese encierro. He ahí, desde luego, una historia inmortal; no exenta, sin embargo, de una tremenda carga de mortalidad. Como Orfeo, X procura rescatar a su amada del reino de los muertos. Lo hace mediante el recuerdo: la anamnesis, que, como sabían los griegos, es la potencia de la memoria que lucha contra la muerte y el olvido. Porque tal es lo que dicta Mnemosine, la madre – conviene también recordarlo – de todas las musas: solo la memoria es vida. En este sentido, el incierto balneario de Marienbad ha de entenderse como el estricto espacio simétrico pero invertido de la Biblioteca Nacional francesa que Resnais filmó en el documental Toda la memoria del mundo. Los libros, la escritura, la catalogación detallada y memoriosa del saber han devenido – Noche y niebla de Auschwitz entre medias – un suntuoso Hades por donde solo circulan aires de ambigüedad , de traición y olvido.

Lo sabemos: en ese proceso, de todo punto imaginario, el destino de Orfeo está condenado fatalmente al fracaso. En realidad es ya su propia locura de intentar rescatar a una sombra lo que la vela con el propio deseo que tiene de ella. Funesto deseo: pretender tocar la cosa misma, la carne o el cuerpo de la amada para reunirse al fin con ella fuera del sortilegio macabro de Marienbad. Contacto imposible, pues la más severa prohibición – la que separa lo vivo de lo muerto y lo real de lo irreal – impide alcanzarla y la mantiene en su dura condición de ilusión y promesa por siempre diferida.

Es, en efecto, una historia inmortal y bastante conocida, eternamente reiterada por todos aquellos que, de manera un tanto histérica o turbada, quisieron aspirar al absoluto. Como el propio Robbe-Grillet, en su afán de alcanzar un presente eterno, como el pintor Frenhofer de Balzac, o como el protagonista de la novela de Bioy, que habrá de pagar con su vida – al igual, acaso, que X – tan funesto deseo.

La historia de Marienbad tiene, como el cine, una doble faz. Ella dramatiza, por un lado, nuestra locura de apresar las cosas mismas y, al tiempo, la inflexible contención que nos impide alcanzarlas. Es por eso que, al cabo, la película termina tan solo siendo o persiguiendo la huella de la cosa allí donde debería alcanzarla: reunirse con ella.

Ese afán de cine total, de construir un presente eterno que deniegue la irreversibilidad del tiempo, ha condenado, en suma, la historia misma a su infinito recomienzo y, al mismo tiempo, su persecución sin término. La película resulta, así, la exigente fidelidad a un cierto universo imaginado y el esfuerzo increíblemente tenaz y preciso por lograr eternizar ese proyecto. Pero todo lo que en ella se emprende procede de una inspiración y aspiración ilusoria, en verdad intangible. Apenas nacida o sugerida, se desvanece, como el borroso amor de X con A. Tratando de eternizarla, la existencia del film se condena por tanto al vagabundeo.

Solo que, gracias precisamente a esa estricto anhelo y su experiencia, se forma la obra. De hecho, se trata del punto más íntimo, el centro secreto, de la película. De manera que todo en su dinámica y movimiento tiene que dirigirse siempre hacia ese límite extremo inalcanzable. Por encima o más allá, o por debajo del relato que cree contar y de toda escritura fílmica, construcción normativa u ortodoxa de las imágenes y las palabras: en los pliegues de la representación. En la confianza de que allí donde se pierde la continuidad y se quiebran las formas narrativas y causales es donde ha de mantenerse esa promesa o inminencia exigente, sin ceder; y con el fin de que, allí, en un momento determinado, comience por fin todo. ¿No es lo mismo a que aspira X, no actúa él de igual manera?

Solo que, gracias precisamente a esa estricto anhelo y su experiencia, se forma la obra. De hecho, se trata del punto más íntimo, el centro secreto, de la película. De manera que todo en su dinámica y movimiento tiene que dirigirse siempre hacia ese límite extremo inalcanzable. Por encima o más allá, o por debajo del relato que cree contar y de toda escritura fílmica, construcción normativa u ortodoxa de las imágenes y las palabras: en los pliegues de la representación. En la confianza de que allí donde se pierde la continuidad y se quiebran las formas narrativas y causales es donde ha de mantenerse esa promesa o inminencia exigente, sin ceder; y con el fin de que, allí, en un momento determinado, comience por fin todo. ¿No es lo mismo a que aspira X, no actúa él de igual manera?

Es esta aspiración a un presente eterno lo que, en definitiva, conduce la película a un continuo y fragmentario recomienzo. Como si al final, por medio de este exuberante recorrido en arabesco, su propia forma sinuosa y elíptica acabase por mostrarnos no tanto una obra fílmica definida y concluida como las potencias cinematográficas mismas, las múltiples condiciones de aparición y puesta en escena de un relato en concreto y en potencia que nunca se culminará.

El film, en conclusión, no nos muestra realmente los hechos que se suceden dentro o ante él cuanto el modo extraño en que ellos pasan y se conforman – sin acomodarse nunca del todo – en nuestro propio interior mental. Como un espejo que se vuelve sobre sí, Marienbad acaba por desvelarnos no la materia del mundo sino la de la conciencia o, incluso, su propio despliegue escénico en la forma compleja del cine mismo.

Marienbad o las potencias del cine. Potencias siempre simulacrales, de falsedad o fingimiento, mimetismo, montaje, desdoblamiento, repetición. Gérmenes de ficción. Tentativas: tientos (barrocos) de un film por siempre futuro.

Lo imaginario rompe aquí con toda representación, impulsa un rodeo interminable para tratar de recuperarla, pero ya siempre en otra parte: en el espacio mental, coincidente con la imaginería de los corredores del balneario y, en definitiva, con las estrategias y los recursos propios del género cinematográfico. Ambos dominios, cinematógrafo y balneario se compenetran a la perfección porque ambos provocan lo imaginario mismo. Así, en Marienbad – gran hotel-palacio encantado de los cuentos de antaño o Hades de estilo Regencia – no hay otro destino que el que dicta el genio fastuoso y lúgubre del lugar en que esa representación se escenifica. Ningún signo de vida germina allí más que las volutas gélidas de un arabesco cristalizado y funeral, los tortuosos desvíos de un film laberinto. Por eso, decíamos, nada allí habrá tenido lugar más que el lugar.

Justamente por ello, y en tanto que obra de arte ultramoderna, El año pasado en Marienbad cumple al fin el designio de otros géneros artísticos que en esto le precedieron: liberarse de toda exigencia exterior a sí mismo y, plegándose sobre sus propios signos y estrategias discursivas, aspirar al logro de una autonomía autorreferencial donde él solo se ausculta y celebra en su más refinado y retirado solipsismo.

Tientos barrocos o, aún mejor: divisiones prismáticas de la Idea, podría también decirse, recurriendo a la lúcida expresión con que Mallarmé definió ese otro cuerpo ciertamente extraño que resultó ser Un coup de dés. Pues es cierto también, finalmente, que esta película solo se comprende – y emprende – a partir del glorioso naufragio del poeta francés. Y que Borges, entonces y de nuevo, tenía razón: al destino le agradan las repeticiones, las variantes, todo tipo de simetrías. Como al cine, según Marienbad, como a ese Marienbad imaginario que solo existe en la pantalla de cine. Existe por y para la luz funérea del cinematógrafo, como los actores y nosotros, los espectadores, todos absorbidos y encerrados en ese mismo acto de sombras y luz.