—Simetría —dijo por fin—. El número áureo. Formas que imitan la naturaleza. Colores complementarios. Tonos armónicos.

Asentí, aliviado porque la conversación fluyera de nuevo, pero sabía que estaría mucho tiempo flagelándome por ese desliz.

—O, como en el caso de la arquitectura, donde las formas son funcionales —prosiguió—. Que es lo mismo que decir que imitan a la naturaleza. Las celdas hexagonales de los panales. Las presas de los castores que regulan los niveles de agua. La red de túneles de los zorros. Los nidos en agujeros en los troncos que abren los pájaros carpinteros y alojan a otras aves. Nada de ello ha sido construido para ser bello, pero lo es de todas formas. Una casa en la que se vive bien es hermosa. En el fondo es muy sencillo.

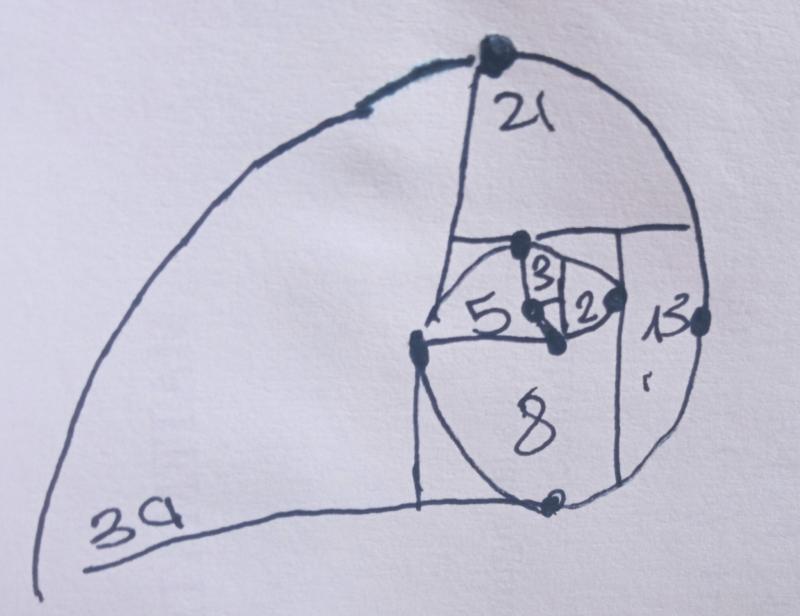

La simetría, que es un concepto geométrico, es fundamental para definir lo bello. La belleza sería por tanto algo objetivo, ajeno y superior al ser humano, como lo son a su manera las matemáticas puras, esto parece desprenderse del anterior texto de Jo Nesbo. Todos los intentos en música, pintura, arquitectura… de romper esta armonía no pueden evitar el aire de gamberrada infantil. No solo la famosa proporción áurea que se comenta en el texto participa de esta belleza, existe en la Alhambra otra proporción, que algunas llaman árabe, presenta en casi todos los rectángulos de dicho monumento.

O a lo mejor es todo lo contrario, quién sabe, y la belleza es la cualidad más impregnada de subjetividad y de prejuicios, como se indica en este fragmento de Qué fue de los Mulvaney, de Joyce Carol Oates:

Desde luego, sabía que la «belleza» no existe. A la sazón no lo sabía, pero ahora sí. La belleza es una cuestión de perspectiva, subjetividad. Prejuicios culturales. Se precisa un ojo humano, un cerebro humano, un vocabulario humano. En la naturaleza, no hay nada.

Aun así, la belleza proporciona consuelo. ¿Quién sabe por qué?