Mi memoria de la tarde en que me partí la cabeza es así:

Yo jugaba en el estrecho espacio de la cocina de la casa con mi hermano Nicolás: ese niño once meses menor que yo, el del cabello colorado, el impulsivo, el que a veces sacaba de quicio a mi madre con sus rabietas en público. Mi hermano era mi mejor amigo y, como tantos otros niños del mundo, jugábamos a pelearnos.

Mis chispazos de memoria están asociados a fotografías Kodak descoloridas: tomando un baño desnudos dentro de una batea roja sobre el recién plantado y amarillento césped del patio, posando alrededor de una oruga verde articulada, con el triciclo rojo, con el tío Ricardo, abrazados en el patio de la abuela Consuelo en Monterrico.

Un empujón. Un choque contra el borde de la pared de la cocina. Mi mano tocándome la cabeza: los dedos llenos de sangre. Eso es lo más cerca que llego a atrapar el recuerdo. Después me veo recostado en el escritorio, en una semioscuridad, sobre un sofá antiguo de madera con detalles floreados, recién tapizado, que mi mamá describía apuntando que tres personas se podían sentar y conversar mirándose: maravillas del diseño francés. Además recuerdo la llegada, de noche, a la entrada de emergencia: la clínica Padre Luis Tezza, dirigida por la rígida Madre Severina. Un edificio de pocos pisos y diseño de los 60s que ya se veía antiguo. Espacios silenciosos y baldosas brillantes, muy limpias. Era la misma clínica donde mi madre me había parido.

«Necesitas unos puntos ¿Quieres anestesia?», dice el doctor. En ese recuerdo yo resisto sin inyecciones el dolor de las puntadas. Con la cabeza zurcida, reaparezco a la salida de la clínica: el niño valiente. Aparte del temor a partirme de nuevo la cabeza, la única consecuencia de aquel incidente fue un remolino en el cabello, cinco dedos por encima de la nuca.

Tienes el pelo chuto, chuto. Recuerdo a una tía en el pueblo, en Jaquí, inclinándose para constatar que mi pelo era muy lacio y oscuro. Me molestaba que la gente intentara definir mi físico comparándome con mi hermano. Su cabello era siempre menos oscuro y más ondulado. Su piel y sus ojos eran más claros. En ese juego que aquella gente entendería como inocente, los halagos hacia él se traducían para mí en una perversa sensación de derrota. Agreguemos entonces el remolino y la cicatriz: chuto y con el cabello difícil.

Las visitas al peluquero siempre contenían la advertencia previa de mi madre: cuidado con la cicatriz. Un pequeño error y el cabello se volvería indomable, arruinando su plan de mantenerme con la frente descalza y el cabello hacia atrás de por vida, gracias a esas gotas de limón que mi madre agregaba para que se pegara y yo me sintiera mucho peor. Debido a mi pelo chuto la victoria siempre era un imposible. Quedaba claro que solo haríamos lo que buenamente se pudiera.

Mientras estuve en Lima, ya viviendo lejos de mis padres, seguí yendo a esa pequeña peluquería: Armando’s. A una cuadra de distancia de la avenida La Molina. A veces llegaba caminando, saltando sobre las acequias de la Javier Prado, sorteando las combis con dirección Santa Patricia/Molicientro/Musa que se amontonaban en el cruce. Sentado para el corte de cabello, veía en las paredes las fotos de Armando, triunfador en alguna competencia. Tenía unos trofeos de peluquería sobre un escaparate enclenque en un rincón de su negocio. Armando: rostro muy trigueño, enorme sonrisa, el cabello negro, chuto, todo para atrás. Él no hablaba mucho y yo no le tenía que advertir de la cicatriz. Él ya sabía.

La única que vez que intenté cortarme el cabello fue un fracaso. Tendría 14 años. No sé por qué lo hice. Tal vez quise retar a mi destino: probar que yo era capaz de derrotar a esa melena lacia, a ese remolino. Recuerdo el pavor frente al espejo de marco de aluminio, en el baño de mayólicas verdes de mis padres. Me toqué una y otra vez esa parte de la cabeza, incrédulo, asustado: tenía un hueco en el cabello, al lado de una oreja.

Para ir al colegio me acomodé el peinado de un modo extraño, hacia un lado. Lo tenía largo y alcanzaba para cubrir el agujero. Pensé que era el fin pero nunca llegaron –o no recuerdo– los comentarios abusivos. Mis compañeros, por algún motivo, me perdonaron. Sin embargo, cuando el cabello creció, salté sobre las acequias de la Javier Prado, esquivé las combis y volví a Armando’s.

Acápite (Otros detalles sobre ese cabello):

–El año 2000 estuve seis meses en Europa sin atreverme a entrar a una peluquería. Al llegar a Nueva York, a fines de ese año, tuve que empezar con la promiscuidad capilar. La relación más memorable fue con una peluquera en los pasillos de la estación de la calle 59 en Manhattan. Cuando rediseñaron la estación ella desapareció. Al mudarme a Riverdale, en el Bronx, encontré a un barbero puertorriqueño veterano que me mantenía al tanto de la vida del barrio. Se retiró. Otraa vez me cortó el cabello un viejo chileno, en Peekskill. Hablaba mucho de lo bien que lo había tratado Estados Unidos y cómo ya pensaba retirarse. Volví unos meses después y él ya no estaba. Entonces una chica hispana me cortó el cabello, mientras intentaba embaucarme con una suscripción a Herbalife. No regresé. La más extraña experiencia fue con un muchacho dominicano que me cortó el cabello mientras hablaba por Face Time con una chica en bikini, al lado de una piscina en Santo Domingo. Al terminar su trabajo el peluquero me puso la pantalla del teléfono frente a los ojos para que le mandara saludos.

Este año, con la pandemia, mi esposa compró una cortadora de pelo eléctrica. Mis hijos y yo nos sentamos en una silla sobre una manta en el patio y nos dejamos cortar. Solo ha fallado una vez: se distrajo un segundo y me dejó un agujero por encima de la oreja. Trató de igualar ambos lados de la cabeza y el corte quedó mucho peor. Hasta hoy ya me ha cortado unas cuantas veces y el corte es cada vez mejor, además de entretenido y gratuito. Será que con la edad se me ha ido el miedo. O que ya no me importa.

–Una vez me dejé el cabello lo suficientemente largo como para tener una cola. Queda la evidencia en la foto de mi boleta militar. Ahí aparezco de perfil, con mi número de conscripto y la verdad de mi breve estatura. La coleta tal vez explica por qué los soldados que vigilaban la fila me golpearon unas cuantas veces con su cachiporra. Tuve suerte y no me caí a la trinchera que rodeaba a ese fuerte naval en La Punta, Callao. Vi rodar hacia la profundidad del hueco a otros muchachos, todos de 16, como yo. Nos amanecimos frente a los portones cerrados, en fila ordenada, esperando nuestro turno. La coleta podría explicar también por qué el marino que me entrevistó no creyó en la miopía. Yo era muy corto de vista. Él pensó que lo engañaba y me mandó con un papel de conscripción hacia el gimnasio para los exámenes físicos, desde cuyo interior salían gritos desgarradores y llantos. En vez de entrar al gimnasio caminé hacia la puerta de salida y de ahí hacia el despacho de algún Almirante que me dijo que pagara la multa y no me preocupara. Ya no me da vergüenza contarlo ¿Debería?

–De muy niño, mi abuelo me llevó a un local en Jesús María donde un viejo chino me cortó el cabello. Él había sido el peluquero de mi padre. Mientras lo esperaba en la silla, el viejo peluquero se perdió unos minutos detrás de una cortina y regresó a cortarme el cabello con un fuertísimo olor a pisco.

–Un recuerdo feliz viene del segundo piso del Centro Comercial Todos en San Isidro. Era una peluquería con asientos en forma de autos y de caballos, forrados en cuerina roja. Ahí nos llevó mi padre –a mí y a Nicolás– para que nos cortaran al rape, estilo alemán. Teníamos que hacerlo porque a mi hermana Carolina se le habían pegado los piojos en un viaje al pueblo. A cambio del sacrificio mi padre prometió regalarnos un Monopolio. Del peluquero pasamos a Sears, compramos el juego y, pelados, con nuestra caja nueva, nos sentamos a almorzar complacidos dentro de aquella cafetería estilo Estados Unidos donde pagabas después de servirte la comida en una bandeja. Nada de aquello existe hoy.

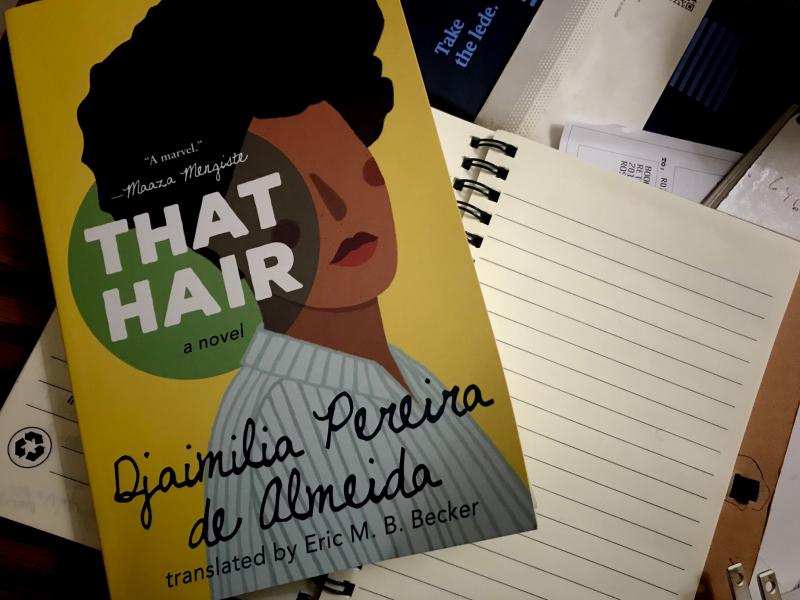

*Este texto ha sido inspirado por la lectura de Esse cabelo, la novela de la escritora portuguesa-angoleña Djaimilia Pereira de Almeida, en la traducción al inglés (That Hair, Tin House Publishers 2020) de mi amigo Eric M. B. Becker, el talentoso editor de la revista Words Without Borders. Se las recomiendo.