Es un lugar común entre los escritores empezar el recuento de su iniciación en los negocios y el comercio con historias que se remontan a la infancia, a los mostradores donde el hijo fungía feliz como asistente de su padre, el implacable tendero que mantenía su negocio con la mano dura pero generosa de un César. Otros prefieren comenzar el relato desde la orilla opuesta: la desdicha de salir del colegio sólo para enfrentarse al tedio insoportable de emplearse el resto de la tarde como ayudantes renuentes en el estanquillo familiar.

En mi caso seguiré un orden más bien azaroso. La lógica del relato de mi vida laboral no puede ser ni cronológica ni temática, por así decirlo. Ello por la sencilla razón de que la historia de los trabajos que he desempeñado hasta ahora carece de cualquier lógica discernible, incluyendo los trabajos que no he tenido ni a los que jamás he aspirado. Me limitaré, por lo tanto, a ofrecer algunos ejemplos apuntalados con una que otra anécdota.

Antes de decir cualquier cosa, debo aclarar que, sin ser un escritor maldito, he tenido algunos empleos asquerosos.

Como muchos escritores provenientes de la clase media, los años de mi niñez y adolescencia no carecieron de la búsqueda del raquítico —en realidad simbólico— salario. Tendría unos 13 años de edad, quizá más, no lo recuerdo, cuando fui contratado como recogedor de pelotas en un club de tenis cercano a mi casa, al sur de la ciudad. Fue en esas gloriosas y olvidables canchas de arcilla donde tuve mis primeras visiones eróticas ante las inmaculadas falditas que coronaban las piernas de las jóvenes y no tan jóvenes practicantes del deporte blanco. Gracias a los ratos libres me convertí en un jugador más o menos pasable, pero en general me aburría como un vegetal. La paga era una miseria, y ni siquiera valía la pena agenciarme las pelotas de tenis que se quedaban rezagadas por ahí, mismas que después eran reintroducidas al mercado negro por los instructores del club, una siniestra palomilla de gañanes a diez minutos de ingresar a la categoría de galanes otoñales.

Tiempo después, cuando mi familia decidió emigrar a por una temporada a la patria de mi madre, mis hermanos y yo nos empleamos en un car-wash los fines de semana. No estoy hablando de los robos actuales donde metes tu automóvil y pagas el servicio usando una tarjeta de crédito. El trabajo al que me refiero se llevaba a cabo de manera completamente manual, casi artesanal —de ahí su gran popularidad e incuestionada reputación en uno de los barrios más populosos de M***l; de ahí también las formidables propinas, sesenta a setenta dolaritos que para un adolescente representaban una fortuna. La faena sanitaria aplicada a los automóviles era escrupulosísima, brutal. Los clientes llegaban sin parar desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Al final del día, mis hermanos y yo acabábamos muertos del cansancio. Visto a la distancia, aquello era en realidad un antro. Los tres hermanos, entonces todavía hermanos, éramos, por así decirlo, las blancas palomillas del establecimiento. Sin embargo, durante mi estancia en el car-wash casi siempre disfruté y aprendí de la compañía de los colegas de trabajo, en su mayoría ex-convictos cuya apariencia y modos aterrorizantes apenas disimulaban el ruinoso estado en que se hallaban sus corazones.

Como estudiante de preparatoria, durante las vacaciones de verano solía regresar a M***l en busca de dólares no verdes, sino de los otros, azules. Mi padrino, un tipazo, notario público que debió haber participado en el casting de Los Soprano, me consiguió un empleo como ayudante en una de las empresas para las cuales prestaba sus mejores servicios de evasión fiscal. Le debían mil favores, entre ellos incontables triquiñuelas, ya lo dije, relativas a la evasión de impuestos, las suficientes para contratarme, a mí, su ahijado, un inútil que no sabía nada acerca de instalaciones y reparaciones de gigantescas puertas industriales.

A pesar de contar con credenciales académicas que un día me parecieron motivo de orgullo, y hoy más bien me significan nada, me unen en el pasado con un grupo de trepas, estudiantes deseosos de ingresar a lo que un idiota sin control de sus pensamientos, llamó alguna vez “la Harvard de México”. Con una única excepción, la experiencia, los colegas, sus pretensiones, me parecen dignas de un problema, llamémoslo psicológico, a falta de mejor termino: querer ser los mejores, ¿en qué? ¿Para qué? A veces me entero, sus vidas parecen tan miserables como la mía.

Con todo y papelucho de prestigio universitario más otro adquirido en Londres, jamás he impartido cátedra de ningún tipo. Sin haber padecido los rigores de la llamada boarding-school inglesa (lo más cercano a una prisión para menores de edad), desde la escuela primaria hasta la universidad fui invariablemente sometido a regímenes cuasi totalitarios en los que el lema al uso era “la letra con sangre entra”. Quizá por los años acumulados o por instinto de sobrevivencia, en semejantes contextos los pupilos llegábamos, creo, a desarrollar una especie de benévolo síndrome de Estocolmo, en correspondencia con las exigencias y eternos reclamos de mi neurótico padre.

Eso sí, en algún momento fui asistente de investigador en mi Alma Mater. Nunca investigué nada que valiera la pena, pero aprendí el sutil arte de recortar noticias consideradas importantes del día.

En cierta ocasión, por cierto, me hallé a mí mismo extraviado en un Laberinto Urbano, así se llamaba el intento de revista que un grupo de irresponsables y timadores nos encargábamos de poner en circulación cada semana. Era un milagro que aquel pasquín lograra siquiera entrar a tiempo en imprenta. En esa carnavalesca y poco entrañable empresa, yo fungía como jefe de información y secciones misceláneas, si bien tenía un único subalterno a mi cargo, un viejo reportero alcohólico de quien, a costa de mis nervios, aprendí una lección que pude verificar años después en carne propia: es imposible darle órdenes a un borrachín, mucho menos esperar que las cumpla a cabalidad algún día.

Motivado quizás por mi moderado anarquismo y repulsión hacia cualquier forma de autoridad, aclaro que un oficio que jamás he desempeñado es el de policía o guardián del orden público.

Empero, debo decir que durante largas temporadas, ejercí distintos cargos como funcionario público (lector desde empecé a usar pañales, jamás me llamó la atención estudiar Letras, Literatura). No quiero aburrir a nadie aquí con los detalles ordinarios a toda picaresca de oficina. En mi calidad de joven y prometedor funcionario, escribí discursos irrelevantes, así como reportes reservados que daban mayor cuenta de mi propio malestar y confusión vocacional que al estado de la política, la economía y las finanzas internacionales.

Escribió Czeslaw Milosz, diplomático polaco en París y Washington: “El oficio de burócrata es quizá muy útil, pero pronto llegué a ciertas conclusiones que, después, se confirmaron: es un oficio de parásitos, a los que se les paga, no por lo que hace, sino porque se encuentran en tal habitación, de tal a tal hora.”

No está de sobra confesar que en ese insondable mundo interior que es la mente de un burócrata, más aún si se trata de un burócrata con gusto por la lectura y la escritura, yo también ocupé mi lugar en esa estructura parasitaria y por un tiempo hasta gocé de ella. Una de mis oficinas tenía una vista espectacular al bosque de Chapultepec y al Palacio en cuyos vastos jardines el emperador vienes, apoyado por Napoleón III, el pobre de Maximiliano de Habsburgo, habitó junto con la emperatriz Carlota hasta que a Maximiliano lo pusieron frente a un paredón y Carlota regresó a Europa a perderse sin regreso, entre las densas nieblas de su atribulada mente.

De esto he hablado antes. También pasé una temporada como director editorial de la revista Newsweek En Español, ediciones para México y América Latina. Fueron los años en que la Generalísima Tina Brown, quien había dejado Vanity Fair luego de levantar del piso ese imperio, y alternaba la presidencia de Newsweek con un sitio de noticias su creación, The Daily Beast, lo que le permitió un control desmedido justo cuando los sitios de noticias y tuíter transformaban los medios de comunicación.

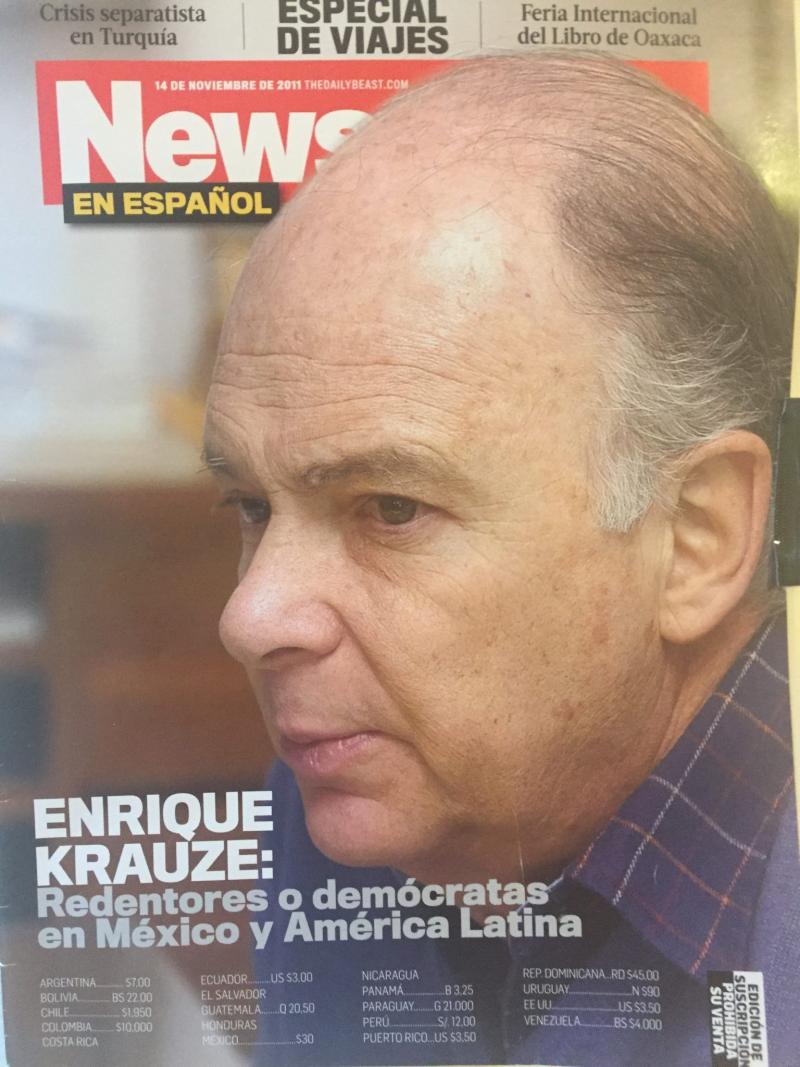

Mientras Tina Brown me reclamaba a gritos endemoniados por qué no le había pasado mi entrevista de portada de su amigo Jorge G. Castañeda, a la leyenda Pete Hamill en un aniversario del 9/11 y otras leyendas neoyorkinas, como el colaborador de The New York Review of Books, Enrique Krauze, que estrenaba libro en inglés (The Redeemers) antes que en español, más los afortunados comentarios de Juan Villoro, quien ya tenía una sólida presencia entre Princeton y Nueva York.

Mientras lograba más entrevistas de portada, más tenía que soportar a los dos tarados empresarios que poseían la licencia temporal de la revista: un viejo marica y chocho que me veía con deseo, y un esquizofrénico clínico que rompía en pedazos milimétricos documentos y cheques para pagar a mis colaboradores. Eran mafiosos, traían guardaespaldas, así que salí de ahí corriendo antes de que me pegaran un tiro en la cabeza.

Sigo fantaseando con atender un barecillo en un pueblo remoto, tan remoto que de preferencia se ubique al otro lado del mundo para no atender narcos mexicanos.

Al fin, concluiré esta fragmentaria historia de mi vida laboral refiriéndome al empleo que tuve, hace más de una década ya, como funcionario de un organismo internacional, un trabajo en el que prácticamente no hacía otra cosa que tomar aviones a todas partes del mundo. Los vuelos eran tan frecuentes y en ocasiones tan largos que me veía obligado a realizarlos en completo estado de ebriedad.

Renuncié el día que perdí mi equipaje y no pude recordar en qué aeropuerto había ocurrido el siniestro.

Sospecho que lo peor de ese empleo ni fue precisamente eso, sino haber acumulado millas de la misma manera en que a lo largo de los años he acumulado deudas y decepciones.