José Suárez-Inclán me remite esta deliciosa evocación del gran Francisco Ibáñez, fallecido el pasado 15 de julio en Barcelona, que nos desvela su cariño por la educación y por la escuela.

Estos días en Iriépal estarán de luto. Estaba dando clase de Lengua en el Instituto José Luis Sampedro de Guadalajara, en los primeros años del nuevo siglo, y preguntaba a los alumnos por sus autores favoritos. Yo a su vez les iba hablando de los míos para ocupar el silencio irremediable que sigue a estas preguntas. Naturalmente salió a colación Ibáñez. El único, el indiscutible, el inimitable. El más leído y el más querido de los autores vivos (y seguramente de los que no lo estaban): Francisco Ibáñez. Fue entonces, cuando en mitad de mi apasionada perorata, un alumno me interrumpió:

—Pues justo hoy viene a Guadalajara, a inaugurar la escuela de Iriépal, profe.

—Pero ¿qué me dice? ¿Y cuándo es eso?

—Creo que hoy a las doce. Lo han dicho en la SER.

Era la clase de después del recreo, la que se da de 10,30 a 11, 30, así que no me lo pensé dos veces. Salí corriendo hasta el despacho del Jefe de Estudios, tardé menos de un minuto en convencerle de la necesidad de realizar una actividad extraescolar inmediata, sin permiso de padres ni autorizaciones, sin aviso previo, sin nada más que la urgencia y, con su propio coche, el mío y varios de alumnos que ya lo aparcaban en el Instituto, nos pusimos en marcha de inmediato hacia Iriépal, un pequeño pueblo cercano a Guadalajara que se divisa en lo alto, en un páramo rodeado de cerros, desde las cristaleras de la ventanas de las aulas. De él dice Pascual Madoz hacia mediados del siglo xix, que el lugar tenía contabilizada una población de 315 habitantes. Y lo describe en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar como una población “situada en llano, circundada de cerros, la combaten principalmente los vientos N., NE. y O.: su clima es frio y propenso á pulmonías, dolores de costado y cólicos: tiene 106 casas; la consistorial, cárcel, escuela de instruccion primaria, frecuentada por 35 alumnos á cargo de un maestro”.

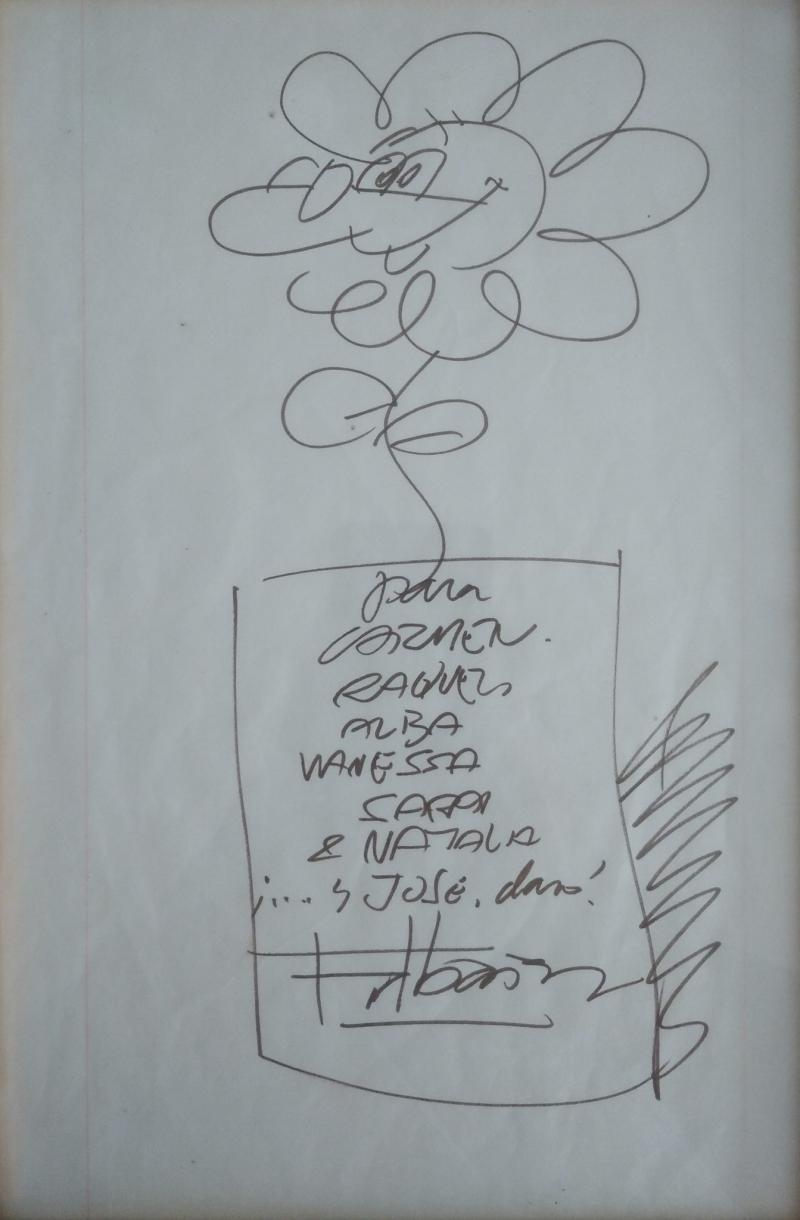

En el siglo XXI las cosas no habían cambiado demasiado. Cargados los coches de jóvenes con el entusiasmo propio de quien abandona aulas y obligaciones, en quince minutos estábamos frente a la pequeña escuela de Iriépal, que por entonces frecuentaban bastantes menos de los 35 alumnos que lo hacían en 1847. Menos mal que fuimos. El alcalde y el maestro, quizá alguien de alguna concejalía de cultura, cuatro o cinco chicos y alguna vecina curiosa rodeaban a Ibáñez, que recién salido de su coche, calvo y sonriente, con un jersey gordo de cremallera abrochado hasta el cuello, perfecto para evitar pulmonías, dolores de costado y cólicos, se disponía a escuchar la breve presentación del alcalde, antes de abrir la placa que, con su nombre, daría nuevo calificativo a la escuela. Unas palmaditas y tomó la palabra Ibáñez. Todos en la calle, frente al exiguo edificio, en una reunión casi familiar al raso, en la mañana fría del invierno alcarreño. Le costaba hablar a Ibáñez, ya lo dijo, no era hombre de discursos, pero nos advirtió que le llamaban para que hablase en numerosos homenajes —“hasta en Alemania, donde tuve que ir hace poco”— y que renunciaba a ir a casi todos porque era tímido, lo explotaban en Bruguera y apenas tenía un minuto libre. Y además no le gustaba hablar. Pero hoy era distinto. “Porque venir aquí a Iriépal, a poner su nombre a una escuela, eso… eso… eso es importante”. Y acto seguido el gran Francisco Ibáñez dio dos jipidos, como una especie de gemidos mal aguantados y rompió a llorar. La gente del pueblo sonreía sin reaccionar. Quizá porque nunca habían visto a nadie emocionarse ni por su pueblo ni por su escuela. Así que el alcalde tomó la palabra y nos dijo a los allí presentes, mientas se acercaba a Ibáñez: “Vamos a tomar un vino. Pero antes hay que descubrir la placa”. Se había preparado un humilde aperitivo en la escuela y tras descubrir el rótulo con el nombre y apellido del autor de Mortadelo, en la que se hallaba ilustrada su figura y la del Jefe, pasamos a la sala. Ibáñez nos pidió un folio —Dios mío, nadie llevaba— y finalmente una de mis alumnas arrancó una hoja cuadriculada de su cuaderno de espiral. Allí pintó un Mortadelo saliendo como flor de invierno de una maceta, sonriente con su calva rodeada de pétalos de girasol y nos lo dedicó: “Para Carmen, Raquel, Alba, Vanessa, Sara & Natalia ¡… y José, claro!”. Me negué a sortearlo, les hice fotocopias y lo tengo enmarcado en mi cuarto. Hoy el Colegio Público Francisco Ibáñez de Iriépal, ahora C.R.A (colegio rural agrupado) está de luto. Y todo Iriépal recordará al autor de Rompetechos con sus mismos sollozos de emoción.

José Suárez-Inclán