Consustancial al hombre es el deseo de dominar la naturaleza y de transformarla en su beneficio, si bien no corren buenos tiempos para los ingenieros, especialmente los de caminos, canales y puertos, una profesión hasta hace no tanto tiempo considerada la punta de lanza del progreso –y el mejor partido para una casadera– y hoy sospechosa de romper el equilibrio de nuestro devastado entorno. Una exposición en la Biblioteca Nacional –Sueño e ingenio, abierta hasta el próximo 26 de abril–, organizada por la Fundación Juanelo Turriano, plantea una oportuna e inteligente reflexión sobre las bases en las que se fundamentó la ingeniería civil en nuestro país desde el Renacimiento hasta la fundación de la Escuela y del Cuerpo de Ingenieros a comienzos del siglo XIX.

La muestra reúne libros, proyectos, grabados, cuadros, esculturas y maquetas que ponen de relieve que nuestro patrimonio de ingeniería civil es tan importante como el artístico o el literario. España es un país de orografía imposible y el esfuerzo por vencer los obstáculos para proporcionar a los ciudadanos una vida mejor tomó impulso con la Ilustración. El intento de hacer navegables los ríos data de la época de Felipe II y se extiende hasta el siglo XIX, cuando el ingeniero y matemático José Mariano Vallejo publicó su tratado hidráulico en el que incluyó un curioso plano que hacía navegable toda la península e incluía la construcción de algunas líneas de ferrocarril allá donde no podían llegar los caminos de agua. Sin embargo, y a diferencia de otros países europeos que cuentan con redes de ríos y canales, en España no se pudo pasar de algunos tramos, con el Canal de Castilla y el Imperial de Aragón como obras más sobresalientes, y algunas canalizaciones, sobre todo en el Guadalquivir, nuestro cauce más amable.

Un caso excepcional es el del ingeniero militar Carlos Lemaur de Muraire, que concibió una vía fluvial de 771 kilómetros para unir Madrid con el Atlántico a través del Guadarrama, el Manzanares, el Jarama, el Tajo y el Guadalquivir, con un sistema de esclusas para salvar los desniveles. La presa de El Gasco, que habría de ser su embalse regulador, comenzó a erigirse en 1787 y llegó a contar con 5.000 operarios, pero doce años después una fuerte tormenta se llevó por delante buena parte del murallón frontal de granito, y se abandonó. Todavía hoy lo que queda de la presa –entre los municipios de Las Rozas, Galapagar y Torrelodones– impresiona al excursionista por su grandiosidad.

A Lemaur le representó Goya en un grabado alegórico con referencias a sus principales proyectos: el canal del Guadarrama, el canal de Castilla –del que Jovellanos dijo que era “la más importante y gloriosa empresa que podía emprender la nación”– y otra de esas obras para las que hicieron falta enormes recursos y gran talento, el camino de Sierra Morena. Fue un esfuerzo titánico atravesar Despeñaperros, como el paso hacia Galicia –en el que Lemour también participó–, una región que permanecía aislada parte del año y a la que solo era posible acceder por mar.

El mar, que había vertebrado el imperio español, fue una prioridad para los ilustrados, con la mejora constante de los puertos y sus infraestructuras. A finales del siglo XVIII, mientras los franceses se enzarzaban en su revolución, el rey Carlos III comisionó a Mariano Ramón Sánchez para que pintara una colección de vistas panorámicas de caminos, puertos, bahías, puentes y arsenales –llegó a terminar más de un centenar– con las que decorar las estancias del príncipe de Asturias, lo que da idea de la consideración que habían alcanzado las obras públicas. Sánchez utilizó la cámara oscura, por lo que los perfiles que trazó son muy fiables. En 1802, la presa del pantano de Lorca colapsó y las aguas causaron la muerte de más de seiscientas personas –una fotografía muestra lo que parece el arco de un puente, pero en realidad es la presa reventada–. La tragedia provocó un debate sobre la seguridad y el control de las construcciones públicas que coincidió con la creación de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales por parte de Agustín de Betancourt. Posteriormente Fernando VII persiguió al Cuerpo de Ingenieros hasta su disolución y transformó su sede en Escuela de Tauromaquia; la primera promoción no salió hasta 1839.

Desde que don Quijote y Sancho se aterrorizaran con los batanes, volaran a lomos de Clavileño y se enfrentaran a los molinos de viento, los ingenios han suscitado el asombro, la admiración y el temor. Los ingenieros han sido siempre un cuerpo abnegado e intrépido que no se arredra fácilmente ante las dificultades. También la encarnación de la modernidad que se opone a las corrientes retrógradas tan extendidas en nuestro país, como el ingeniero Pepe Rey de Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós: “Hombre de elevadas ideas y de inmenso amor a la Ciencia, hallaba su más puro goce en la observación y estudio de los prodigios con que el genio del siglo sabe cooperar a la cultura y bienestar físico y perfeccionamiento moral del hombre”.

Por esas circunstancias de la vida escribí, en 1993, un librito con la trayectoria y las reflexiones de un excepcional ingeniero de caminos, canales y puertos, José Antonio Fernández Ordóñez, que falleció en 2000. Se trataba de una monografía para una serie de orientación de futuros universitarios; Acento Editorial seleccionaba a un profesional destacado y añadía una guía práctica sobre los estudios. Nuestras conversaciones se alargaron y el texto superó las cuarenta páginas. Creo no traicionar su memoria si digo que los dos –yo, desde luego– atravesábamos cierto desconcierto profesional y personal y aquellas charlas en su despacho de la calle Hermosilla eran un bálsamo y un remanso de paz mientras se avecinaba la crisis que siguió al 92.

Para Fernández Ordóñez, la sólida y exigente formación técnica de los ingenieros les capacitaba no solo para su profesión sino también para muy diversas funciones en la sociedad, como la empresa o la política. Un ingeniero afronta un problema y estudia la mejor forma de resolverlo con los recursos estrictamente necesarios y el concurso de muy diversos actores. Su labor queda disuelta en el proyecto y, como decía Juan Benet, no tiene más presencia que en el cartel que pide disculpas por las molestias causadas por las obras. “La obra de ingeniería”, escribe Benet, “es poco menos que inclusera. Tiene una madre que es la sociedad o la naturaleza y un sinnúmero de padres que, en contraste con lo que pasa con el hijo natural, ansían dar su nombre a la criatura”. Muchas veces recurrimos a las opiniones sobre la profesión de Juan Benet (dispersas en algunos artículos y que reclaman una edición propia), al que otro miembro de la tertulia, Juan García Hortelano, fustigaba llamándole “ingeniero contratista”. “El ingeniero de las Administraciones públicas”, explicaba Fernández Ordóñez, “traza los grandes planes y delega en el privado la resolución de los problemas de los proyectos (a los consultores) y su realización (a los contratistas)”.

Antonio Bonet Correa estudió una polémica clásica, la que enfrentó a los ingenieros con los arquitectos en el siglo XIX: “El tipo nuevo de profesional, eficiente y preparado, que era el ingeniero, se identificaba así con los intereses del progreso y los ideales de la burguesía ascendente, mientras que los arquitectos, cargados con el lustre de su formación académica y pertrechados en su papel de mantenedores del buen gusto, eran como la imagen del antiguo poder, de los privilegios del pasado, los tradicionalistas hostiles a toda innovación”. La disputa por la primacía en la construcción quedó superada en el siglo XX: la edificación, para los arquitectos; las obras públicas, para los ingenieros, aunque solo aparentemente, el tópico señala que un arquitecto dirá que una casa es tan horrorosa que parece diseñada por un ingeniero, y un ingeniero que hay que calcular si se sostiene lo que dibuja el arquitecto.

José Antonio Fernández Ordóñez trató siempre de reivindicar para la ingeniería los criterios estéticos en los que basó sus obras y sobre los que versa su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1990. Hombre de gran sensibilidad artística, amigo de artistas, al que el pintor Antonio López calificó como “un humanista”, dedicaba las dos terceras partes del tiempo que tenía para la realización de un proyecto a pensar qué es lo que había que hacer, y el resto a resolver los problemas técnicos. El primer gran concurso que ganó fue el puente sobre la Castellana de la calle Juan Bravo en el que planteó un museo de escultura abstracta al aire libre que desató una gran polémica en la época; pero logró colgar la escultura de Eduardo Chillida La sirena varada, que sigue en su lugar sin afectar a la estructura del puente. Construyó también el puente de Martorell –el que más amaba–, el del Centenario en Sevilla, el de San Sebastián sobre el Urumea y muchos otros, así como la rehabilitación de viejos puentes y el trazado de la Avenida de la Ilustración, que pensaba llenar también de obras de arte y quedó muy reducido. Me enseñó en su despacho –lo tenía cerrado hasta el último anclaje– su proyecto de la esfera armilar con el que ganó el concurso de la Expo 92 de Sevilla que nunca se construyó.

Era un soñador, un ingeniero en todo el sentido de la palabra, como los autores de los proyectos que recoge la exposición de la Nacional. No buscaba el reconocimiento ni la fama ni la fortuna. Decía que en un mundo que trabaja con la imagen y a partir de la imagen, él lo hacía con la materia. Tal vez eso es lo que hace a los ingenieros, hoy tan denostados, de otra pasta. Thomas Mann eligió a uno de ellos para colocarlo en lo alto de su montaña mágica: “Un hombre sencillo, inocente y curioso, un ingeniero en el alto sentido de la palabra. La materia prima de la que está hecho oculta un proceso de perfeccionamiento que le hace capaz de afrontar las mayores aventuras en el orden sensual, moral e intelectual que nunca habría soñado”.

El dique de El Ferrol, de Mariano Ramón Sánchez (1792-1795)

El plano de José Mariano Vallejo para hacer navegable toda la península, con algunos tramos de ferrocarril.

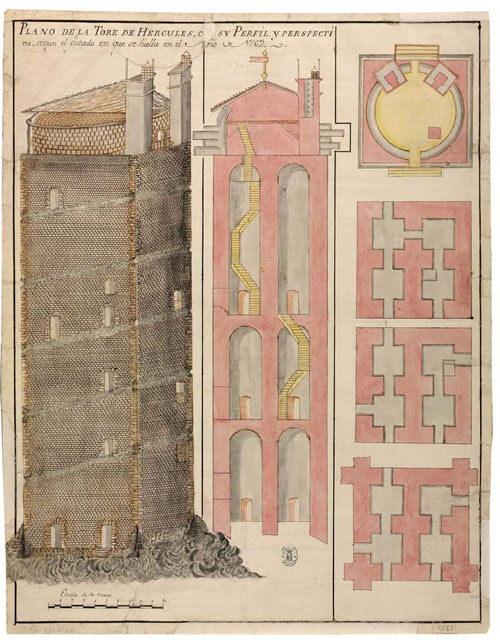

Plano para la reconstrucción de la Torre de Hércules en A Coruña.

Grabado alegórico de Francisco de Goya dedicado al ingeniero Carlos Lemaur de Muraire.

La presa de Lorca tras su colapso, en 1802, en el que murieron seiscientas personas.