Una de las obsesiones de Serge Daney era preguntarse si la melancolía resultaba consustancial al cine. No se refería tanto a la idea de que, también en el cine, especialmente en el cine, cualquier tiempo pasado fuera mejor – lo que supone, decididamente, una nostalgia tan sistemática como, en definitiva, inútil y sin solución-, sino más bien, decía, a algo muy simple que tiene el cine: que es uno de los momentos en que el ser humano está en la posición de espectador. Es decir: aquél que llega siempre después y se limita a observar.

Esta última aportación me parece central. El espectador de cine es siempre “el último”. El último que llega, a destiempo, y tan solo puede contentarse ya con observar. Precaria experiencia que Platón decidió colocar junto con la del prisionero, y que Nietzsche, justamente, calificó, en su pasividad, como la triste actitud de un ser feo y entregado: el último hombre. ¡Cómo no ha de ser inherente al cine esta nostalgia del origen! ¡Por perdido, de siempre perdido!

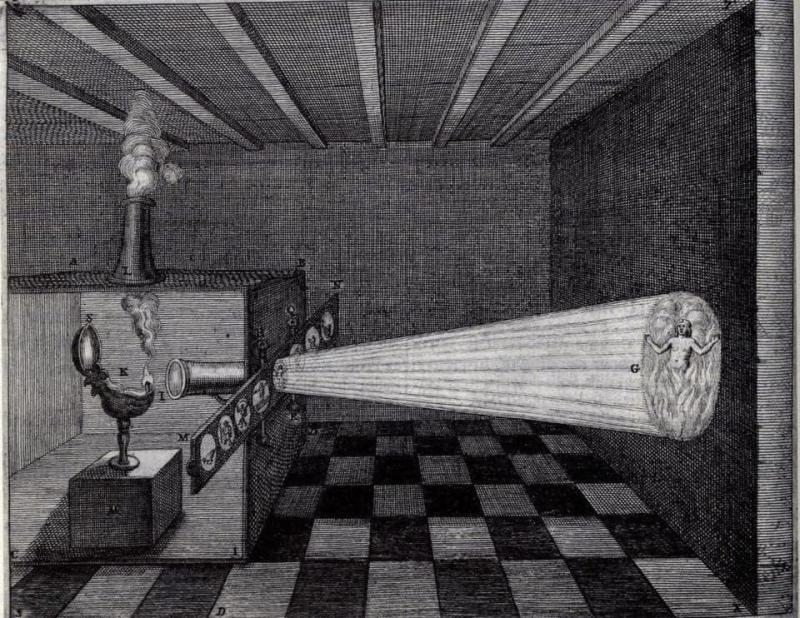

Convengamos que la esencia del cine es el tiempo, pero que su experiencia se emite y recibe necesariamente en diferido. Delante de una pantalla, siempre estamos del lado de los condenados, o de los expulsados del paraíso. De espaldas a la fuente de luz y a la de vida donde las imágenes y los cuerpos, jovial o furiosamente, se fundieron. Y, como los prisioneros de Platón, encadenados a un lugar y a un instante del que no podemos saltar, ni siquiera para darnos la vuelta.

Godard, siempre tan lúcido, tan ocurrente, señaló que la proyección de cine fue inventada por un prisionero y matemático: Jean-Victor Poncelet. “Sabio – escribe Godard- y oficial de Napoleón, estuvo encarcelado en Rusia y es ahí donde concibió su Tratado de propiedades proyectivas de las figuras, que es la base de la teoría moderna sobre esta cuestión. No es casualidad que hiciera este descubrimiento en prisión. Tenía un muro ante él y hacía lo que hacen todos los prisioneros: proyectar. Deseo de evasión. Como era matemático, escribió la traducción en ecuaciones. A finales del siglo XIX, llegó la realización técnica”.

Puesta en abismo

Hay una escena muy conocida en la Odisea que, en cierto modo – un modo que interesó a Foucault- define la naturaleza sumamente escurridiza de la literatura. Estamos en el canto VIII, cuando se produce una situación cuyas consecuencias solo me las puedo imaginar filmadas por Raúl Ruiz. Ulises ha llegado al país de los feacios, pero aún no se ha dado a conocer. Entonces, en medio de un banquete en honor del desconocido forastero, aparece un aedo que comienza a cantar precisamente las aventuras del héroe. En ese justo momento en que Odiseo escucha cantar las peripecias de Ulises y rompe a llorar en silencio, el relato muestra su íntima y deslizante infinitud.

Se insinúa de este modo su carácter de todo punto interminable y como encerrado – él también- en sí; en un pliegue que, en principio, no promete fin. Y ello desde el instante en que la escena, al incrustarse dentro del discurso, habrá de enredarse una vez tras otra en su propia recursividad; o, por utilizar el término más ajustado para el asunto, el que proporciona la heráldica: su puesta en abismo.

El principio de esta misma estructura de repetición autorreflexiva, que encontramos en Hamlet, en el momento en que se representa el asesinato del padre, lo podemos hallar también, por ejemplo, en la segunda parte del Quijote, cuando el protagonista escucha sus aventuras (pasadas e incluso – bucle de auténtica genialidad- futuras). Algo parecido notara Gide, en algunos cuadros de Memling o de Quentin Metsys donde un pequeño espejo convexo refleja, a su vez, el interior oscuro del lugar en que ocurre la representación. Si bien en pocos de estos casos se genera propiamente una escena de recursividad, sino la de una ampliación del espacio de la representación, que ahora abarca, de esta manera, el contraplano de lo que se sitúa en escena. En sentido estricto, tal figura aquí solo se da, y en sugerencia, cuando, como sucede por ejemplo en el San Miguel de Zafra que está en El Prado, el reflejo que vemos – en este caso en el escudo- nos permite acceder al gesto del pintor realizando la específica pintura que tenemos ante los ojos.

Pero, volviendo ahora a Foucault, tal tropo constituía, a su juicio, el ser mismo de la literatura: el movimiento esencial en que ella se afirma, precisamente al abismarse. Y, de hecho, la idea se puede confirmar si atendemos al uso reiterado que hizo el Nouveau Roman de este recurso, sin ir más lejos en Les Gommes o en Le Voyeur de Robbe-Grillet. Y ya sabemos que los narradores de este grupo pretendían, en esencia, abandonar las referencias extratextuales del discurso en favor del movimiento inquisitivo o digresivo de la escritura en sí – o por sí- misma.

No obstante, en esta deriva empedernida – gesto de Narciso, un tanto suicida- del relato o de la representación al interior de sí, podemos apreciar también la marca de un conocido colapso aporético: la insidiosa paradoja de Zenón; que no ha dejado, asimismo, de torturar al pensamiento lógico de Occidente. De este modo, igual que Aquiles corre inútilmente tras la tortuga, el canto infinito del aedo habrá de perseguir sin descanso a Ulises, incapaz de conseguir jamás alcanzarlo. Y, al tiempo, por la fisura que ahí mismo se ha abierto como una metástasis en el interior diegético, toda referencia a un ámbito externo al texto se habrá perdido, siendo succionado este mundo por el agujero negro de una escritura insaciable. Y es entonces cuando la escena, por tanto, se desfonda y queda repitiéndose para siempre, y por siempre, decididamente (des)multiplicada e inconclusa, circulando soltera como rueda duchampiana en su propio e insondable, interminable vacío.

Gran idea de Nietzsche. Principio para un relato: «En la época en que el cristianismo resultó ser más fecundo y ello se tradujo en una proliferación de santos y anacoretas, existieron en Jerusalén grandes «manicomios» para atender a los santos fracasados, a aquéllos que habían sacrificado hasta el último vestigio de su razón.” (Aurora, 14)

La transformación.

Es sabido que Kafka pidió a Kurt Wolff, el primer editor de La Metamorfosis, en 1915, que no hubiera ilustración en portada, y de ningún modo de un insecto. Aquello en lo que Gregor Samsa se convirtió solo podía ser visualizado por la imaginación de los lectores.

En este sentido, un lector con imaginación tan poderosa para el detalle como Nabokov fue quien llegó más lejos: se propuso – como orgulloso lepidopterólogo que también era- elaborar un esquema entomológico de la criatura, donde demostraba dos cosas importantes.

La primera: que Samsa no era en absoluto una cucaracha, como algunos pensaban, sino un tipo bastante especial de escarabajo.

Lo segundo: que, en calidad de escarabajo, era altamente probable que estuviese dotado de alas, debajo de las concavidades del caparazón.

O tal vez sí, y ello resultaría característico de la vidriosa forma de pensar de Kafka; pues, de haberlo sabido, el pobre Samsa bien hubiera podido echar a volar y escaparse por las ventanas del piso de sus padres.

Pero no lo hizo.

Romanticismo, enfermedad.

Habría que pensar más en la mala salud de los románticos. Quizás una reacción sombría, doliente o lamentosa – pero “sintomal”, en el sentido de Didi-Huberman – a la buena salud de la fea burguesía, apacible, progresista y feliz. Dualidad ya señalada, no sin malicia, por Goethe; si bien, en su opinión, en el modo de la buena salud clásica frente al romanticismo como enfermedad. Paradójicamente, será un enfermo incurable y en buena medida imaginario: Nietzsche, quien volverá a recuperar la dualidad, al considerar a Wagner un músico enfermizo y decadente – es claro que ambas cosas son lo mismo para Nietzsche-.

Proyectar en otro tal género de reproches constituía, por lo demás, una forma típica de liberarse él mismo de sus propios temores, tendencias e hipocondrías. De hecho, así lo reconoce en El caso Wagner: “Yo soy, al igual que Wagner, hijo de esta época, es decir, un decadent: con la diferencia de que yo me di cuenta de lo que era, y me puse en contra, defendiéndome. El filósofo que hay en mí se puso en contra y se defendió.“

Pero, como un bacilo, se diría que Nietzsche llevaba a Wagner y a la música de Wagner en el cuerpo. «El hombre más perfecto que he conocido», tal es como lo define en carta a Gast del 22 de febrero de 1883, a poco de saber de la muerte del compositor en Venecia.

En 1882, oyendo a su hermana Elisabeth tocar al piano el preludio de Parsifal, y aun volviendo a manifestar todo su rechazo por la obra de Wagner, dijo sin embargo que esa música era la que él mismo había compuesto en su infancia, e incluso anduvo varios días revolviendo viejos papeles para comprobarlo. En este caso, como sugiere Blas Matamoro (Nietzsche y la música): “Había logrado hacer del maestro, su discípulo”.

Podría verse también como un ejemplo sumo de amor fati: llegar a convertirse en padre o creador uno mismo de aquello que lo precede y acontece. ¿No es acaso función del arte liberarnos de la culpa?