Primer encuentro

Se acaba el verano. Tarde aburrida. Unos pocos delegados de curso discutimos en el colegio sobre la huelga docente que amenaza con impedir el arranque de las clases. En el banco a mi izquierda, el Nino se ensimisma en un álbum de historietas. Su portada no me suena, y eso que soy un voraz lector de cómics. Se debate si el centro de estudiantes debe apoyar a los profesores. La discusión se recalienta, Nino suelta la revista y estiro la mano. Y me lo encuentro al Corto.

Recuerdo bien el episodio: un marinero acorralado en la playa por un francotirador. Que resulta ser una linda rubia. De una familia de bandidos evangelistas, en una isla de las Antillas. El flechazo es instantáneo: el manejo de las sombras, las viñetas mudas, el realismo histórico, los primeros planos de cine, el humor irónico, la trama gótica… ¿Debajo de qué piedra salió este Corto Maltés? El nombre de su autor, Hugo Pratt, no me dice nada; solo sé que saldré corriendo a la librería de viejo a comprar todos los ejemplares atrasados de esa revista nueva en Argentina, Skorpio. Tan pronto acabe la reunión, la última, aunque aquella tarde lo ignoramos: en dos semanas el golpe de Videla liquidará los centros estudiantiles y muchas cosas más. Comienza la Aventura.

La estadía argentina

Enseguida me hice con varios números de Skorpio. Pronto supe que Corto Maltés era el estandarte de un proyecto renovador de la historieta argentina que conllevaba la recuperación de una era dorada del cómic criollo desconocida para mí. La continuidad la daba la presencia de dos glorias de aquella época: un guionista, el porteño Héctor Germán Oesterheld; y un dibujante, el italiano Hugo Pratt. El primero había firmado las memorables Mort Cinder, Sherlock Time y El Eternauta; el segundo, atraído a Buenos Aires en 1949 por el boom editorial, ilustró para él las series Ernie Pyke, Ticonderoga y Sargento Kirk, entre otras. En Buenos Aires, el veneciano vivió trece años, se formó (o deformó) como profesional del cómic y profesor de dibujo; tuvo amoríos; aprendió del don narrador de Oesterheld; y se sacudió la sombra de sus maestros Milton Caniff y Alex Toth.

La etapa argentina fue tan crucial en la novela de aprendizaje de Pratt como la vivida en Abisinia. Hijo de un funcionario fascista, el joven Hugo se pasó la Segunda Guerra Mundial entre africanos duros de domar: “Me di cuenta de que los países colonizados me gustaban mucho más que aquellos que los habían conquistado”, reflexionará más tarde. Esa inclinación se nota en su simpatía por los indios en Ticonderoga, ambientada en la guerra franco-británica en la Norteamérica del siglo XVIII; y sobre todo en Sargento Kirk, cuyo anti-héroe deserta del Séptimo de Caballería y se hace hermano de sangre de los pieles rojas. Con su toma de partido y su fisonomía, el desertor prefigura al marinero que saldrá en la revista italiana Sargento Kirk, en julio de 1967. En el intermedio, Pratt crea otro precursor del Corto (esta vez rubio) en su obra Ann y Dann: el marinero irlandés Tipperary O’Hara. En esos años, el dibujante juega con las tramas, ensaya personajes, afina el estilo.

La vuelta a Europa

La crisis del mercado editorial argentino devuelve a Pratt a Europa. En el ínterin el globo ha dado muchas vueltas y sus mudanzas repercutirán en su visión de la aventura. El África idílica de Ann y Dann nada tenía que ver con el continente que, con mayor o menor violencia, se saca de encima a sus amos extranjeros. La mirada paternalista de las metrópolis cae en descrédito, los salvajes toman su destino en sus manos, la antropología reivindica a las culturas primitivas… Agreguemos los recuerdos de infancia de Pratt: la liquidación ante sus ojos de un imperio colonial, la Etiopía italiana; más la enseñanza de Oesterheld de cómo subvertir la cultura de masas occidental y cristiana desde la óptica del Sur, y tendremos un aventurero de nuevo cuño: Corto Maltés.

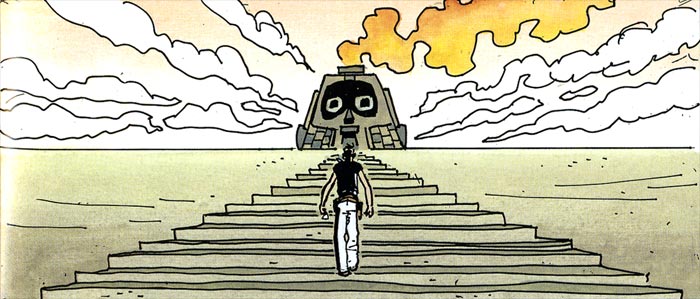

Pero, ¿quién es el Corto? Según La Balada del Mar Salado, un corsario al servicio de los alemanes en los albores de la Gran Guerra. Con su amigo Rasputín –un desertor ruso– combate a los británicos en los Mares del Sur, entre maoríes, tiburones, almirantes y un misterioso pirata, el Monje. Hijo de una gitana de Gibraltar y un marino galés, aparenta unos treinta años de edad, es moreno, atlético, patilludo, lleva un aro en la oreja, una gorra de la marina inglesa y fuma charutos. Medio latino, medio anglosajón, cien por cien apátrida, se salva del paredón gracias al chantaje que hace al tío de los Groovesnore. Figura más bien secundaria de una trama coral, gustó tanto a un editor que le pidió a Pratt que lo repescase para lanzarlo de nuevo al mar de la aventura. Así fue.

Peripecias con Videla

De eso me iba enterando en la dictatorial Argentina de los años 70, mientras se desenrollaba la aventura de mi vida, la del heroísmo gris y cotidiano dictado por el ruso Vladimir. Porque algo de aventurero tenía abandonar el nido familiar todavía imberbe, arrojarse de cabeza a la clandestinidad, esquivar a los ogros uniformados, alojarse en pensiones inadvertidas en un Buenos Aires plomizo, tirar octavillas y salir corriendo, despistar a los delatores al acecho en cada portería y recibir la educación sentimental de manos de revolucionarias mayores que uno. Pero imposible engañarse, nada era comparable con las vivencias de los héroes de Malraux, a quien leía con devoción: no había a mi alrededor un pueblo en armas ni concesiones internacionales ni comisarios bolcheviques conspirando, ni gestas ni epopeyas de ningún tipo. Si acaso, la realidad circundante se asemejaba a una película en blanco y negro sobre la Resistencia francesa o, en mis horas bajas, al cosmos desangelado de Onetti o Sartre. Por añadidura, en mis círculos ortodoxos el término aventurerismo se arrojaba como un anatema contra quienes se echaban al monte, seguros de que el ejemplo valeroso y un poco de suerte bastarían para derrotar al enemigo y abrirse paso al poder entre la multitud exultante (las madres que daban vueltas en Plaza de Mayo daban fe de lo suicida que había resultado esa confianza). Entonces me decía que, pensándolo bien, no debía mortificarme por no estar viviendo la Gran Aventura, y en los resquicios que me dejaba la militancia abría las páginas y salía a vagar con el Corto por el desierto eritreo, la Amazonia, las arenas de Itapoa…

Pequeña historia de la aventura

Dicen los que saben que la aventura, quintaesencia de la ficción, se remonta a los griegos. El mundo helénico sirvió de decorado de intrigas de acción trepidante, peripecias sin fin, cambios bruscos de lugar, un final imprevisto pero feliz y un tiempo especial que encapsula al héroe en la eterna juventud. Las novelas de caballería continuaron ese esquema por otros medios, hasta que la aventura se refugió en las crónicas de Indias y el Quijote levantó acta de defunción del género.

La situación no mejora con la burguesía y su realismo prosaico, su apoteosis del hombre común, de la vida metódica, previsible, calculable. Pero es solo un paréntesis; las monotonías de la revolución industrial, los adulterios de señoras de provincia, la picaresca de barriada londinense no sacian la sed por lo extraordinario. En el siglo XIX la expansión colonial ofrece el pretexto y la aventura retorna vestida con lo que se lleva ahora: salacot, brújula, prismáticos, botas de montar y fusil Lee-Enfield. Salgari, Verne, Rider Haggar y Rice Burroughs se consagran a escribir miles de páginas sobre viajeros temerarios en la terra incognita. Sin moverse de su escritorio abren el planisferio y colocan unos fieros caníbales por aquí, un sátrapa al mando de hormigueros humanos por allá, unos reductores de cabeza y unos thugs estranguladores más allá. Y entre entrega y entrega, se escandalizan teatralmente: ¿qué derecho asiste a esos salvajes a impedir que los civilizados se apropien del rubí del ídolo, de las minas del Rey Salomón o se declaren sus amos?

La regla conoce una excepción: Sandokán. En la Italia del Risorgimento, la simpatía popular con los oprimidos por los yugos imperiales coexistía con un nacionalismo temeroso de quedarse sin su porción del pastel colonial. Salgari alimentó ambos sentimientos; a unos los entretuvo con La Costa de Marfil y demás relatos de exploradores del corazón de las tinieblas; a los otros les ofreció Sandokán, el primer héroe asiático de la ficción moderna, un Robin Hood de los mares en guerra contra Brooke, el rajá blanco. Cristina Della Colleta aventura (nunca más apropiado el verbo) que al pergeñar al pirata malayo, Salgari tomó el modelo más a mano: Giusseppe Garibaldi, aventurero donde los haya, campeón de causas perdidas y marino al servicio de las repúblicas sudamericanas.

En el siglo siguiente, la historieta se hace eco de los prejuicios. Que el belga Hergé repita clichés racistas y etnocéntricos en Tintin en el Congo no sorprende en un país rapazmente expansionista como el suyo; más chirría que en Estados Unidos, nominalmente anticolonial, entonen la cantinela de la supremacía del hombre blanco por boca de Tarzán, el Fantasma, Jim de la Jungla o Lotario, el príncipe africano que renuncia al trono para ser el asistente de Mandrake.

Y en eso llegó el Corto.

El anti-pirata

Corto Maltés se define como “Caballero de Fortuna”, o sea un pirata, pero de buen corazón (el malo es Rasputín, que le cortaría el dedo a su madre para quitarle el anillo). Trafica con armas, sí, pero solo para independentistas irlandeses o derviches rebeldes; persigue el oro de los zares y luego acepta deportivamente que se lo birlen revolucionarios chinos; se apropia del tesoro del rey de Montenegro y cede su parte a los republicanos de ese país. O corre en pos del botín de Alejandro Magno, o del secreto de Eldorado, de los que enseguida se olvida –y nosotros con él, porque sabemos que han sido disparadores de la aventura. Otras veces se fija rescatar a una amiga de la prostitución, o gastarse un dineral en el entierro de un anarquista, menesteres impropios de un bucanero de pro.

Pues sí, a los piratas les cuadra lucrarse con el tráfico de esclavos, no desmantelarlo como hace Corto junto a ese símil de los Mau Mau, la sociedad secreta de los Leopardos. Raro es también que un filibustero haga migas con un guerrero musulmán como Cush; o colabore con la revolución en la república bananera de Mosquito. En una versión libertaria de la fábula de las abejas, el egoísmo de nuestro marino acaba favoreciendo a los condenados de la tierra. No le falta razón cuando se burla de sí mismo apodándose “Aquel-que-no-consigue-atenerse-a-sus-asuntos”.

Pero el Corto insiste, recalca que va a lo suyo, que solo mira por sus intereses. Su melancólica indiferencia, su desapego (relativo), no son encantos menores. Pirata de ley, es un individualista nato; si fuera más gregario saltaríamos al territorio de la épica. El marinero transita a cuerpo gentil por la calle del medio, entre los cómics de Mao –panfletos antiimperialistas ilustrados– y series convencionales al estilo de Blake & Mortimer, casando el odio a los opresores de los primeros con la fiebre aventurera de las segundas. Y por eso apasionó tanto a quienes, pese a nuestra simpatía por las masas en marcha, tenemos debilidad por los justicieros solitarios; y mucho más si encima saben esquivar maniqueísmos y reírse de las sandeces de colonizadores y colonizados.

En sus memorias, Louise Michel, desterrada en Nueva Caledonia por su participación en la Comuna de París, cuenta su huida y posterior encuentro con una tribu de presuntos antropófagos. Estos la reciben con los brazos abiertos y, en agradecimiento, ella les regala la bufanda roja de comunera que escondía en su seno, sellando la alianza entre los melanesios insurgentes y los proscritos de la reacción. La escena no desentonaría en un episodio de Corto Maltés, apunta mi paisano Horacio González, y a mí me gusta imaginar a Pratt dibujándola, con el Corto de displicente testigo.

Aventuras en la biblioteca

Carne y uña con el esprit du temps, Pratt concibe a su marino mientras Umberto Eco y afines sacan al fumetto de los bajos fondos de la cultura, los cineastas se enamoran de Barbarella, irrumpen heroínas liberadas como la Valentina de Crepax y las revistas Linus y Pilote cautivan a un público adulto y progre. Que Corto no apunta a la audiencia juvenil y obrera de antaño lo prueban los guiños, las citas, las parodias, las glosas, la enciclopedia que se presume del lector. La página inicial de Concierto en do menor para arpa y nitroglicerina parecen fotogramas de El delator de John Ford; Corto Maltés en Siberia, inspirada en los viajes de Ossendowski, remite a El expreso de Shanghai, con las facciones de Marlene Dietrich impresas en la duquesa Seminova; y En el nombre de Alá compasivo y misericordioso retoma el borgiano traidor de La forma de la espada. Por no hablar de la sensación de déjà vu ante los cangaceiros de Glauber Rocha y el final de Un puñado de polvo de Evelyn Waugh, tras leer Samba con Tiro Fijo y La laguna de los hermosos sueños.

Pratt no se priva de homenajear a sus favoritos: coloca en manos del Corto la Utopía de Tomás Moro y un libro de Lugones, y La Balada del viejo marinero en las de Tristán Bantam; obliga al crápula de Rasputín a tragarse El viaje alrededor del mundo de Bougainville; pone a Oberon y Titania a bailar al son de su música; emplea de demiurgo al barón Corvo; se inspira por momentos en Adiós a las armas y asigna cameos a Hemingway, D’Annunzio y Herman Hesse.

Pero no tomemos a Pratt por un adicto al name-dropping. Si tira de referencias no es solo por alardear de erudición. Asociando autores de pedigrí a un género sospechoso trata de mejorar su reputación y de paso abolir las jerarquías entre la alta y la baja cultura con una mezcolanza muy postmoderna. Sin rebajar a la literatura y al cine como hacen algunas adaptaciones al cómic, saquea bibliotecas y filmotecas para entretejer relatos superiores a la suma de los préstamos. Las cartas están a la vista y el buen entendedor disfruta del juego. Al menos durante unas cuantas partidas.

“Me gustaría vivir en una fábula”

No es fácil envejecer bien, Corto. Te lo digo yo, que no peino más que canas. Es verdad, en tu realidad de papel nadie se arruga; pero el tiempo igual deja su marca, incluso en ti.

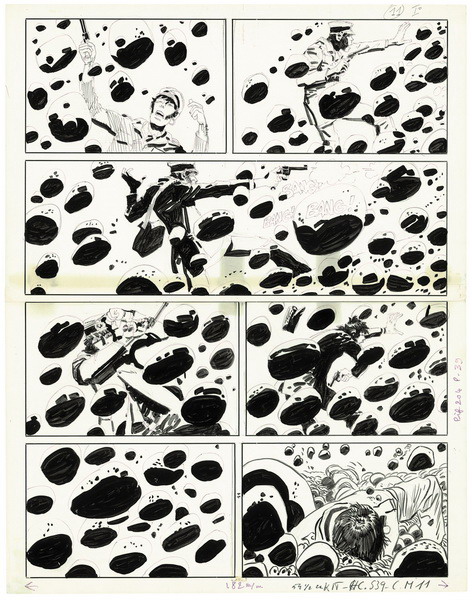

Me explico: que tus vagabundeos nos entraran por los ojos se debía en enorme medida a la excelencia del dibujo, a los contrastes violentos de luz y sombra, al sabio juego con el negro de la tinta y el blanco del papel. Cada vez que soñabas –y lo hacías a menudo– el pincel de tu creador distribuía masas oscuras por aquí y caligrafías orientales por allá. Y cuando estabas despierto, pintaba sobre fondos negros o blancos, se prodigaba en líneas y manchas, modelando volúmenes con sombras y creando con la blancura los espacios abiertos a tus pasos nómadas. Movilizando sueños y silencios, Hugo y tú dejaron atrás a Caniff, el “Rembrandt del cómic”. Después de tu llegada, no se pudo narrar con viñetas como antes.

Lástima que a Hugo se le cansó la mano. Como un músico viejo que se rodea de colegas para aguantar los conciertos, pidió a otros que le dibujaran trenes y automóviles cuyo detallismo resalta lo desmañado del resto. La fatiga se nota en los bocadillos hipertrofiados, las viñetas repetidas, el repliegue del claroscuro y, lo peor, en tu aspecto: dolía verte a ti, de tan fina estampa, cortado a hachazos como quien dice y rodeado de monigotes desdibujados (Rasputín, ¡convertido en un villano de guiñol!). Sé que al final de su carrera Hugo buscaba un estilo despojado, decir más con menos; pero si comparas La balada del Mar Salado con tu última aparición en Mû, coincidirás conmigo en que solo consiguió empobrecerte.

Puesto a ser franco, tampoco me enganchó tu manía esotérica. Siempre te atrajeron los saberes arcanos, desde luego; pero antes enhebrabas la Historia y la magia con tal destreza que la brujería parecía una metáfora de las culturas nativas insurrectas. Luego dejaste que el ocultismo se apoderase del escenario y te zambulliste en el mito. Me sospecho lo que te ocurrió. En estos cincuenta años pasamos del Mayo francés a la caída de la URSS. Flujo y reflujo. Las ilusiones se ajaron, perdimos la virginidad política y a la poética de la liberación le siguió la prosa de la vida corriente. Quisiste reencantar este perro mundo… y ¡ay!, terminaste haciendo solitarios con el tarot.

No sabes cuánto te comprendo, te dije, pero en ésa no te sigo.

Y me alejé con pena y nada de olvido.

Porque no se olvida a un amigazo conocido cuando se anhela ver entrar en la posada paterna a un marinero pata de palo para que te arrastre a la piratería. Ahora, víctima de esa enfermedad de la edad mediana de hacer balances retrospectivos, siento que lo mágico no fueron los sortilegios de Boca Dorada sino nuestra fraternidad. Marinero sin barco, romántico empedernido, cínico lo justo y seductor impenitente, en tu universo masculino había una mujer en cada puerto; pero nunca circes, penélopes, medusas o sirenas, sino féminas potentes, independientes, atractivas a sus maneras. ¿Cómo no prendarse de la arisca Pandora, la Parda Flora, la lánguida Marina o la centenaria Boca Dorada? Hay quien se enamora de actrices de cine; yo amaba a las divas de historieta y me arrimaba a cualquier chica que se pareciera a la dinamitera Banshee o a la mulata Morgana.

Llega tu quincuagésimo aniversario y me pregunto dónde andarás, ¿en el limbo de los personajes que sobrevivieron a la última viñeta? Hay sosías tuyos deambulando por allí, pero, con todo respeto, nadie puede sustituirte. Tampoco a Hugo, que murió en Suiza como una estrella retirada. Si Eco pudo llamarle el Salgari del siglo XX, con igual derecho puedo declararte sobrino de Kirk, nieto de Sandokán y bisnieto de Garibaldi; y, como estos ilustres entrometidos, siempre del lado de los indios. Hoy atesoro tus correrías encuadernadas en compañía de los libros subversivos, en la estantería más baja de la biblioteca, la que apenas consulto. Pero en la pared de enfrente cuelga tu retrato a la acuarela, con el perfil de cuando enseñabas que navegar es preciso y que se viaja a lugares que ya existen en nuestra imaginación, sabiendo que en cada parada nos aguardan un amigo leal, una mujer libre y unos desheredados con los que compartir la aventura.

Pablo Francescutti (Rosario, Argentina, 1961) es periodista y profesor universitario en Madrid. Ha colaborado con los diarios El Sol, Diario 16, El País, La Razón, Soitu y El Mundo, además de publicar libros de sociología del cine, futurismo, literatura, y pequeños ensayos sobre Frankestein, Hitchcock, los zombies o el secreto.