Han reflexionado, dijo Reb Sia a sus invitados de Año Nuevo,

en la importancia de la sombra que es reflejo, que es

doble y la negación del hombre y que es también oasis de

frescura.

Edmond Jabès

¡Vivir a ciegas es la única forma de verlo claro!

Chema Cobo

Como quien dice en el medio del camino de la vida, un día Chema Cobo tal vez tuvo una visión dantesca, o como Dante –al menos–; y, decidido, (se) aplicó el parágrafo 6.54 del Tractatus de Wittgenstein. Es ese que expone: “Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas –sobre ellas– ha salido fuera de ellas. (Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella). Tiene que superar estas proposiciones; entonces ve correctamente el mundo”.[1]

De ver precisamente aquí se trata. De esclarecimientos y de visiones que nos permitan contemplar, si no comprender –esto ya sería mucho–, correctamente el mundo. Pero, eso sí, una vez arrojada toda escalera retórica, discursiva, conceptista, visualista. “Menos es más, y más… casi siempre es peor”, ha escrito Chema Cobo en 2012[2]. Se trata, entonces, de ver lo justo. Alcanzar tal vez a ver algo en medio de esta república de espectros. Porque, efectivamente, y lo diremos en tono paulino: “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara.” (I. Corintios, XIII, 12). ¿No será este destino lo que se trae entre manos la pintura actual de Chema Cobo? O, aún más: ¿no será esta empresa apocalíptica la que siempre en realidad se ha traído a vueltas la pintura? Ver por espejo, he ahí una acusación con la que, sin embargo, los pintores han tenido que apechugar desde hace mucho, tal vez demasiado, desde los tiempos, (a)dorados en exceso, de Platón. Pero Chema Cobo, lo sabemos –lo ha pintado él mismo varias veces–, es nietzscheano.

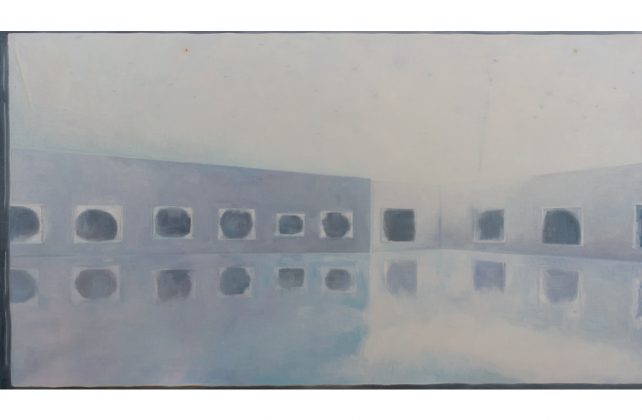

De hecho, nosotros aquí tan sólo vamos a sustentar una tesis, y esta no es otra que la idea de que la pintura, al menos para Chema Cobo, esclarece el mundo. Y lo hace precisamente a través de los espejos y las sombras que ella genera, en donde ella se genera; por sus fantasmas, sus dobles y sus reflejos, sus dilaciones u oscilaciones y sus promesas siempre incumplidas. Esclarece justamente, con justeza apocalíptica, por sus vacíos –Void, Holes; dice Chema: “En una pared solo veo agujeros, en una pared escribo: Mira los agujeros, solo eso–”.[3] Esclarece por sus negaciones –del hombre, entre otras cosas, y de las cosas del hombre– absolutamente necesarias, día tras día, en el día a día. Borrar, borrar, blanquear, hacerle el vacío a la información, la cháchara o la visualidad innecesaria, estúpida, sobrante, invasiva, obscena: Draw a blank, ésa es la consigna. Allí donde o en lo que el todo –hombre o día, luz o mundo– está tomado, invadido por otras pantallas de visión más perspicuas, ubicuas, mentirosas, poderosas: insistentes. Tanto es así que hasta el ojo, efectivamente, está poseído, tal como evidencia, con afilada concisión escéptica, el cuadro titulado Monitoring.

Pero la pintura es, decía algo así Proust, el verdadero Juicio Final. He aquí mi mundo, pictórico, os lo presento como en un gesto postrero y desnudo, os lo ofrezco tal cual es, sobrio, definitivo, hecho, fatal: The last supper. La pintura es la última cena. Luego tal vez llegue el cara a cara, no lo sabemos; pero desde luego, ahora, por ahora, no hay otra forma mejor de tratar de ver algo que a través de estos agujeros –void, holes–: sutiles artefactos de especulación y espejeo que –oasis de frescura– llamamos pinturas, lunas, transparencias, cuadros, reverberaciones del agua o de las superficies pulidas de vidrio azogado. Todas ellas, sí, auténticas pantallas de visión, quizás incluso de imaginación; lúdica imaginación, como las de los ilusionistas, los viejos feriantes o los videntes. La pintura persigue la obra de los espejos porque ellos nos arrancan de nuestra verdad cotidiana. La realidad o la naturalidad se nos aparecen de pronto como ajenas. En su reflejo es donde se abisma entonces toda su presunta consistencia. La risa cáustica del espejo anula ciertamente toda la realidad de la cosa. Joking holes, por tanto. Porque, en esto, Chema Cobo también es jovial y nietzscheano: last time is laughs time.

El mundo, sin embargo, es platónico. Platónico y severo, por mucho que quienes nos gobiernan procuren hacernos pensar que es en verdad como un divertido espectáculo de discoteca. Plato’s cave –ese cuadro portentoso que Chema Cobo pintó en 2008– es, sin duda, su mejor y más corrosiva metáfora. Viven los hombres estupefactos –estupidizados– en la caverna o prisión de las apariencias y de los apantallados fantasmas o fantasmones, de los malos espejos: esta república de espectros… febriles, de sábado noche. Al menos antes, en los tiempos de la vieja pintura, los espejos estaban tomados por jovencitas frívolas –como en los cuadros de Hans Baldung Grien, por ejemplo–. Ahora, ya la sádica mascarada ha alcanzado todo el cuerpo social. Hablamos, con permiso de Chema, de la sociedad del espectráculo. Con momia incluida: la de Jeremy Bentham, y con el nómos: su panóptico, como coloso (también en el sentido etimológico, funerario, estudiado por J. P. Vernant) de este nuevo orden: “la sociedad –ha escrito Chema Cobo– nos ofrece más y más síntomas de ser simplemente una puesta en escena de los sueños “totalitarios” de Bentham”.[4] O también, en lo que se muestra como un problema de claro orden nietzscheano, esto es: una lucha de potencias… o de perspectivas, de puestas en escena, en definitiva: “Oí decir: hoy la realidad es aquello que percibes… lo que traduzco como: hoy lo vemos todo, es decir, mirándolo bien, no se ve nada”.[5] Bentham’s dream: sus sueños son nuestras hodiernas pesadillas.

La guerra viene, pues, por los ojos. El combate es por la visión. Por eso, como ha sugerido el propio pintor, el arte ha de ser “algo totalmente antibenthamiano, por principio”[6]. Y por ello mismo, frente a todo este ideal obsceno de transparencia absoluta, integración, opinión, comunicación, ubicación (Here is everywhere) y mayorías, el arte haya de hacerse blanco, ciego, solitario soliloquio, silencioso. Habrá de tener el arte que rarificarse, volverse elusivo, verdadero fantasma, si se nos permite el oxímoron. Lo ha dicho también Chema: “tal vez el arte tenga que volver a ser tan enigmático como aquellos telones y cortinas”. Se refiere a los telones que hay en los sueños (los suyos y los de, por ejemplo, David Lynch, no los de Bentham, siempre tan evidentes, transparentes), o a los que había en las ferias, los teatros, los guiñoles, los viejos museos provinciales de nuestras infancias. La pintura será, pues, elusiva o no será.

Ya lo dijimos en alguna ocasión: el lugar de la creación para Chema Cobo anida en el pliegue que emerge a partir del objeto negado pictóricamente, en una disposición de claro origen mallarmeano: el objeto negado, eso que nunca se ha visto ni se verá, pero que ha de ser, justamente por ello, pintado. Con la idea del objeto negado, Mallarmé apuntaba a un sentido de la realidad impalpable, incierto, velado –decía– en las torpezas del lenguaje, al que la poesía debería acercase de alguna manera. Conjurar el objeto negado –escribió el poeta francés– con ayuda de palabras alusivas y siempre indirectas, que constantemente se esfuman en un silencio complementario…se aproxima al acto de la creación. “Esta es la ceremonia –escribe por su parte Cobo–, si hay algún pathos, no es en los cuadros sino en el pliegue que crece en el espacio donde estos se nos muestran, los cuadros serían los silencios de esa partitura cinematográfica entre tiempos congelados en los muros y un tiempo acumulado en la luz de cada una de las piezas”.

A ese pliegue el pintor lo ha denominado alguna vez, con admirable precisión, Sitio. El sitio de la pintura, en su doble acepción: por un lado, en tanto que situs, o sea: el lugar y asentamiento en y por el que algo es lo que es: su raíz o suelo; y por otro: como la obsidio, la asechanza o el asedio que pone en peligro la existencia de algo –como cuando se dice, por ejemplo: el sitio de Zaragoza–. En la expresión el sitio de la pintura, en esta su ambigüedad mallarmeana, confluyen, tal como Chema Cobo hace notar, esos dos tiempos o dos dimensiones: el cuadro como superficie de petrificación o condensación y, a la vez, lo que lo pone en riesgo, que es a lo que Cobo llama luz de la pintura; no otra cosa, en definitiva, que su elusión, su disolución o su fantasma. Un agujero –hole– de luz que, efectivamente, atrapa y ciega: “la luz –de nuevo Cobo– es lo único que narra algo, algo sólo momentáneamente visible en ese momento en que el objeto aparece porque empieza a desaparecer. El fantasma es el espacio, el escenario de la imagen donde ésta se disuelve al tiempo que nuestra mirada”. Semejan premisas del medio cinematográfico, de su experiencia fenomenológica. Y, de hecho, como el propio pintor nos ha comentado, tal es la experiencia que trata de transmitir la serie titulada Out of the blue. Son cuadros que están hechos pensando en el cine. La serie despliega, efectivamente, una partitura cinematográfica, cada cuadro es una duración, tiene un tempo que se estira en la narración poética y en la misma materialidad plástica, que abre un campo de fronteras indecisas entre lo pintado y lo representado. Un flujo que arrastra al buen observador a un tiempo-espacio indefinido y por contar. “Eso, eso es lo que me interesa en mi obra. Pasa la luz, pasa el tiempo, ves las sombras que antes no veías, ves las luces que te permiten ver esas sombras y entonces ocurre esa especie de mundo intermedio, de situación ‘entre’ lo visto y lo no visto, lo dicho y lo no dicho, lo de antes y lo de ahora… Eso es lo que me interesa”.[7]

Diríamos que lo que en verdad diferencia la pintura del modelo cinematográfico al que Chema Cobo remite a menudo no es otra cosa que su silencio o efecto de condensación. Allí la luz se muestra fija y acumulada, en una figura cuya congelación misma permite al ojo no caer del todo “cegado” en medio y medio, justamente, de un temblor fenoménico –y lumínico– que lo hipnotiza y asfixia. Este vértigo y esta pérdida de toda perspectiva o de todas las coordenadas de situación, un vórtice precisamente, es el peligro –y la fascinación– que nos ofrece o a que nos somete el cuadro; como cuando observamos una realidad reflejada y estallada o distorsionada en la superficie acuática y engañosa de una piscina (como las de Out of the blue), o cuando nos encaramos con los fogonazos cegadores de Hole. Es, asimismo, el extravío –y la raíz del funesto deseo– de Narciso, esa figura que ya aparecía en el universo de Cobo en sus primeros años 80. Narciso se inclina para reflejarse y a través de esa atención descubre la distancia infinita que separa el reflejo del origen. Pero es que tal golpe o extravío de luz constituye, de hecho, el ideal regulativo de la imagen cinematográfica misma, o incluso del propio movimiento de la imagen. He ahí, por ejemplo, la aspiración ciega, vertiginosa, del cine experimental (el cine lumínico y cegador de Man Ray, especialmente en Emak Bakia, incluso el de Picabia o Fernand Léger; también el del así llamado cine abstracto de los años 20 –Fischinger, Eggeling, Richter, etcétera–. Un impulso de vórtice y ceguera que llega hasta Brakhage).

En esa incertidumbre que se despliega como cinematográfica síncopa poblada de velamientos, cegueras, abandonos y reflejos, lo que emerge es la dimensión última –utópica: la aspiración del sitio, la negación del lugar concreto mismo, como una burbuja quimérica, Utopian Bubble– de la realidad. Vana burbuja, una quimera, ciertamente, un fugitivo espectro: ámbito vaporoso y frágil, distante y elusivo, de lo visible; que ahora tan sólo puede ser contemplado como una, diríamos con Pessoa, ficción del interludio. O con Cobo: un pliegue, voluta o humo de luz creciendo en el vacío, en su vacío, por su vacío.

Y así, y empleando una sugerente definición de Yves-Alain Bois respecto a Ad Reinhardt, lo que ese pliegue proyecta es una suerte de estructura pictórica del casi, o del ya no. Del intervalo. Un dispositivo de paradójica (in)visibilidad en que el trauma o el punctum –punto en definitiva ciego– acaba por establecer siempre relaciones tremendamente ambiguas e inquietantes, dislocadas; cercanas y lejanas al tiempo –al modo, por cierto, del aura benjaminiana: la máxima cercanía procediendo de una lejanía extrema–. ¿No evoca Rilke en uno de sus sonetos a Orfeo, el tercero de la segunda parte– dedicado a Narciso–, precisamente la figura del espejo como un intervalo de tiempo?:

Espejos: nadie aún ha descrito, sabiéndolo,

qué sois en vuestro ser.

Vosotros, como intersticios del tiempo,

llenos sólo de agujeros de cedazo[8]

Como apunta el propio Barjau: estos versos expresan la idea del espejo como un lugar del desencanto. Algo de carácter eminentemente negativo: un espacio, además, donde el tiempo no entra. Un ámbito no utilizable, sólo contemplable, hurtado a las pretensiones humanas de posesión y dominio. Del mismo modo, la esencia del cedazo es la del vacío –hole–: el no-ser de sus orificios. Como la del espejo es la desrealización de las cosas. Y entonces, todo parece devenir forma ficticia, como si los modelos mismos no fuesen otra cosa que fingimientos, quimeras, representaciones distantes, ambigüedades ontológicas; incluso ironías de figuras que se saben siempre en falta, como una estatua a la que borrasen sus rasgos y definiciones. Es el mundo de Alicia, mundo flotante comandado por la sonrisa irónica del gato de Cheshire. El sentido del sentido (The meaning of meaning) es un conejo blanco desapareciendo ante la vista; evaporándose –como en el escamoteo del mago y la chistera– delante mismo de nuestros sentidos. Todo esto puede conducir fácilmente a la melancolía de las piscinas, dado que siempre estaremos lejos, en el afuera, expulsados de ese centro gélido y azul donde germina la fulguración.

Lo que gobierna el instante pictórico, parece mostrarnos la pintura de Chema Cobo, no es otra cosa que esa distancia de Narciso; en la medida en que la estructura singular de aparición de las presencias está siempre mediada por ese su vacío, o su blanco, su borradura. De todo ello resulta, por tanto, un proceso –verdadero proceso o enmienda a la totalidad– en que la desaparición, la doblez y acaso la impotencia de Narciso lo gobiernan todo. Y por ello no aflora más que el abandono melancólico del estanque congestionado de lejanía, el fantasma o la figura deseada ausente, abstraída, esquiva. En el fondo, siempre y nada más que una imagen, en tanto que objeto continuamente negado: una mera exhibición, una superchería, incluso, por qué no. La pintura es un sitio donde no puede haber más que la forma de una representación que se produce y niega. Allí palpita siempre una realidad improbable: fingida, o tachada: una pérdida. La pintura es siempre una elusión. Tan sólo la puesta en escena de un sitio, y por tanto: un vaciamiento. Pero esa es su verdad, la verdad que ella ha venido a contarnos, frente a tantas presencias engañosas –supuestamente reales– con que se nos enmascara nuestro sumiso y pacato destino. Transparency enough to hide behind.

Estos espejos del vacío o que vacían de Chema Cobo funcionan al cabo como auténticos emisarios de la verdad, aquélla que sólo la pintura dice. La verdad postrera, la de la última cena, que actúa como la luz cegadora del Tiempo que todo lo rompe y lo complica todo, y manifiesta la caducidad sustancial de todo. Esa es la verdad del joker: el mundo en tanto que juego infinito de espejos, un grandioso teatro, suprema ventriloquia. Allí las correspondencias e identidades que la razón o el orden y el buen gobierno panóptico dictaban, se han quebrado en mil trozos o rombos reflectantes; y en esos sus pedazos o brillos fulguran revueltos la variedad vanidosa y la miseria feliz de las criaturas. La verdad de la pintura no es más que la de la refracción o el reflejo, la de los fenómenos del espejo o del ventrílocuo: indica siempre un negativo, una ausencia: aquello que está allí, no está efectivamente presente, no tiene una consistencia del ser-ahí de la cosa –¡como si esto fuese tan sencillo de aparecer!–. Porque, desengañémonos, no hay cosas-en-sí, ni siquiera el despliegue de la verdad de la cosa en la presencia, tan sólo el aparecer, el parecer. El parecido de la pintura no es la presencia sino la latencia de esa verdad que se nos muestra, al modo justamente de los reflejos en ese espejo que difamara Platón. Recordemos: “la luz es lo único que narra algo, algo sólo momentáneamente visible en ese momento en que el objeto aparece porque empieza a desaparecer. El fantasma es el espacio, el escenario de la imagen donde ésta se disuelve al tiempo que nuestra mirada”. ¿No es ésta acaso la lección que hubo de sacar Narciso?

Al bueno de Platón –y a su infinita cohorte– habría pues que decirles no sólo lo que ya Nietzsche les soltara: que no hay en-sí de la cosa, sino que sólo el buen pintor de la pintura hace como el espejo. Porque no vemos más que fenómenos, esto es: fantasmas. Sólo vemos lo que no es. Es esta verdad y sólo esta lo que al pintor desvela, despierta, enloquece, deslumbra y hasta enceguece de trágica alegría. Sólo vemos por estar ciegos, vemos por espejos ciegos: contemplamos de verdad con los ojos del espíritu. Toda visión es ilusión. Más que ver, intuimos, palpamos a ciegas, proyectamos tentativas eidéticas sobre humo. Sólo podemos conocer aquello que parece ser, que se parece; sin alcanzar jamás ninguna identidad verdadera o final, por mucho que nos hagan comulgar con las verdades del barquero Caronte de Bentham. Nuestro ojo es espejo, tan sólo puede llegar a conocer lo que aparece en la superficie, meros fenómenos de luz, puras imágenes que flotan en el vacío, que no están ligadas a nada verdaderamente.

Imágenes, por lo tanto: productos de nuestra facultad imaginativa. Percibir es ya y tan sólo imaginar, poner en imagen –esta también es una lección que Alicia, junto con Kant, nos susurra desde su esquina–: no existe la mimesis, todo es imaginar. El ojo percibe imaginando. Por eso nuestra condición es la de Narciso: buscamos en vano la imagen definitiva, nuestra imagen, pero esta imagen jamás podrá ser para nosotros mismos. Al procurarnos vanamente a través de la imagen, nos abismamos en las ondas sinuosas y refractarias del temblor y la desemejanza. Siempre estaremos out of the blue. Lo cual sin duda determina el cromatismo apagado, pálido: fantasmal (ocres, blancos, grises) que domina esta pintura. Con un uso del claroscuro muy matizado, haciendo diversas gradaciones de un solo color, generalmente gris o amarillo. La paulatina pérdida de color que se ha producido en los cuadros de Chema Cobo responde a la pretensión de mostrar, en palabras del artista, “lo que hay entre el cerebro y los ojos”. Cobo cuenta que también “intenta neutralizar la sensación de naturalismo que cada día nos abruma: el mundo, la televisión, internet… son en color”. O también: “el color, tal como se emplea en la actualidad, es un color sin matices para una visión sin matices (…). No necesito colores puros. Trabajo con los ‘matices’: el color apagado hace abrir los ojos”.[9] La percepción no puede ser alcanzada más que en la medida en que es ya una imagen, siendo imagen y, por tanto, ajena a cualquier posibilidad de fundamento orgánico, naturalista. No existe más que la refracción, la reflexión.

¿No es acaso esta pálida pintura como la grisalla de los pintores nórdicos? Ellos la utilizaban generalmente para bocetos o estudios preparatorios, buscando un color lo más cercano posible al de la piedra; en procura de una evidente incertidumbre visual, fenomenológica. La que transmite, justamente, toda proximidad con el origen. Tal vez por ello se empleó para el género de las Anunciaciones (como la del Políptico de Gante, de Jan van Eyck), igual que El Bosco la usó en sus puertas del Jardín de las delicias: el Principio de la vida, su origen, como grisalla: he ahí el sitio del mundo. Tal vez, también, por esto, en tanto que sitio del mundo, la eligió Giotto para pintar la figura de la Justicia, en la capilla de los Scrovegni. Esta grisalla reposa también en los orígenes del cine, siendo tal vez su origen mismo, o al menos su cualidad definitiva, como velo o máscara sombría de lo real, artefacto en manos de un espíritu maligno que parece gustar de la escisión y del cubrimiento tenebroso de la vida. En 1896, Máximo Gorki asiste a la representación de una las películas de los Lumière. Días después escribe un artículo con el título de El reino de las sombras en el que describe sus impresiones de un mundo donde “Todo, la tierra, los árboles, las personas, el aire, el agua, está pintado en grisalla (…). La vida surge ante nuestros ojos apagada, sin voz, sombría y lamentable, con sus múltiples sonidos desteñidos. Es un espectáculo terrible. Y, sin embargo, no es teatro de sombras. Uno piensa en esas ciudades que un fantasma, una maldición, un espíritu maligno han sumido en un sueño eterno”. Grisalla, incertidumbre, negación: la pintura resulta un “esfuerzo constante por desconectar las imágenes de la realidad que se supone que representan. Lo que me interesa es cómo presentar esas imágenes, y a la vez, cómo articularlas, o cómo construirlas. Una imagen siempre es una toma de distancia, un doble, una máscara de aquella cosa que solo percibimos a través de esta. Sin ella, no sería visible. El acto de representar no garantiza ninguna certeza respecto a lo representado, más bien solo acentúa las dudas y las incertidumbres”[10]. Grisalla como sitio de la pintura, la propia pintura como sitio de la verdad, del asombro y el desengaño: “la saturación de tono o la de color y sobre todo a la saturación de luz. Esta saturación de luz es la que crea esa especie de clima de evanescencia, de espacio interminable, de pequeño universo ampliado que aterroriza, inquieta, incomoda o genera incertidumbre; que es el quid de toda filosofía y que consiste, simplemente, en preguntarse las cosas”.[11]

Blind mirror, en todo caso: la imaginación, sostiene la Crítica de la razón pura, es una función del alma ciega, aunque indispensable. Porque esta capacidad imaginante es lo que se pone en juego en todo acto perceptivo, y la pone él mismo en juego; hasta el punto de que sin él no podremos alcanzar ningún afecto, ningún conocimiento. Ningún contenido o síntesis ulterior de la percepción. Por eso la pintura nos revela la única verdad posible, para nosotros posible: el sitio de la verdad. Una verdad, si queremos, ciega y en latencia; verdad surgida de nuestra ceguera. Pero verdad que produce siempre una visión inalcanzable, por más que inextinguible. Como la de Narciso, que, tal como sugirió Valente, antes de ver en la fuente, podría decirse que en realidad no veía: “Ver, para Narciso, es nacer, es salir del mundo de la extinción”[12]. Esta verdad dice que nuestro ojo en sí mismo no mira nada, sino que crea imágenes, fantasmas, fenómenos. Que en esta puesta en imagen efectivamente no mira, sino que refleja apariencias, imagina lo que no es. Sueña que ve. Que la percepción, en fin, es una ficción. Y que el mundo entero no es otra cosa que su teatro; teatro de operaciones fundamentalmente escópicas, como lo es por cierto para las figuras de joker de Cobo, con razón denominados guardianes del deseo necesario. O como lo es, en definitiva, la mirada de Narciso: la mediación de la fuente o el espejo lo ha dislocado o separado en la imagen. El sí mismo se descubre como otro, es cierto; pero ambos quedan, como sugirió Valente, “amorosamente unificados –pasmo de Narciso– en la visión”[13]. He aquí la última verdad, la de la pintura: el mundo se difracta, se separa de sí por la imagen, se anula o espectraliza y, al tiempo, se promete, esclarecido, en la visión, como visión. Sin el fantasma de la imagen, sin su separación, su vacío o su distancia, no puede haber visión ninguna. Y sólo la visión es el motor del deseo.

Así pues, esta pintura blanca y despojada de Chema Cobo es como un teatro del (des)engaño. Inventa una imagen, mínima, casi un vacío, o un agujero, una nimiedad o una nada, y la convierte en el fundamento de lo que cree percibir. Pintura de la última cena: la de las cartas boca arriba, a la descubierta, ya arrojada la escalera de Wittgenstein. Nos enseña nuestra nada ficcional, nuestro vacío constitutivo y nuestra mísera identidad; digna, es cierto, de especulación. Nuestra ventriloquia natural, como naturaleza. Nos revela que conocer significa únicamente descubrirnos como ficción, descubrir esta ficción. Descubrir incluso que siempre imaginamos percibir algo como exterior a la imagen. Que nos imaginamos. Y descubrir que este algo exterior, por imaginado, nunca podrá ya ser captado. La pintura enseña el vacío, el negativo de lo que quema toda presencia. Ficción suprema de los espejos es la de la pintura: cuando toda presencia es una ausencia en forma de visión inalcanzable. Pero el pintor en su última cena da justo testimonio de ello. Diríamos incluso que lo canta y lo celebra: su fuerza o su potencia –nietzscheana, otra vez–, toda su capacidad de invención, es proporcional a su nada, a su miseria.

La voluntad de la pintura es la del nadador etrusco que salta hacia las aguas (Sweet swimmers). O la de Narciso: la dira cupido (la funesta manía o pasión cantada por Virgilio). El deseo que sin cesar nos lleva de una imagen a otra, de una sombra a otra, sin que nos sea posible alguna vez salir del ciclo; alcanzar a ver tal vez, como quería el versículo de San Pablo, cara a cara. De hecho, la figura de Narciso es en todo semejante a la de Orfeo, tal como la ha revisado por ejemplo Blanchot: el deseo maníaco de la figura y de la obra le hace perder la obra misma, esto es: lo conduce hacia ese punto originario que no es sino la fulguración del vacío, la nada –hole– donde se gesta y hacia donde apunta siempre la obra. Como ha sugerido Blanchot, es de esta nada de donde proceden todos los cantos y todas las obras, pero siempre como inexorablemente perdidos y fallidos. Entonces, la pintura puede convertirse en el gesto que celebra, melancólicamente, la ausencia de ese instante (Out of the blue) o bien se vuelve el vacío o el silencio mortal y perfecto, allí donde por fin se pierde Narciso en el espejo de su fuente (Hole).

Pero hay algo más, y es el testimonio, justamente. Porque el pintor no es un mero perseguidor nostálgico de sombras, o el amante de formas fugitivas; alguien que yerra triste entre las ondas con el fin de capturar los fantasmas del no-ser. No. Él no es un mero prisionero de la caverna platónica. Es el guardián del deseo necesario. Suya es la alegría en medio del naufragio y el desengaño, el salto travieso y jocundo del joker. Como un demiurgo primordial, en su juego y en su danza recrea a cada salto el universo. Como Dionisos, el niño Aión inocente de Heráclito del que nos habló con precisión Giorgio Colli, su deseo no tiende a la apropiación, sino que “se agota en el instante, lo accidental, la pura visión”.[14] Como el niño divino heraclitiano, el joker juega con escopias y espejos. Imagina por tanto la danza de lo múltiple, da lugar a la pluralidad, la pone a la luz; la intensifica. Ríe o se carcajea porque sabe que no hay unidad, identidad; porque ignora de dónde proviene su imagen. Porque no hay para él más principio que la dispersión.

Es la lección, de nuevo, del espejo: todo es reflejo, todo es refracción: imagen. Pero el reflejo es divino: la multiplicidad dispersa, los fragmentos que aparecen sobre la superficie constituyen la imagen irradiada y estallada del dios, la manifestación misma de Dioniso. Dioniso sólo es en los reflejos. He ahí nuestro mundo; vale decir: lo que ve Dioniso cuando se contempla en un espejo. Esto es lo que testimonia desde siempre la pintura, la visión esclarecida que Chema Cobo ahora nos transmite. Es un conocimiento, como sabía Nietzsche, de carácter trágico. Porque quien lo alcanza, sabe que no es más que una imagen, él también un destello, una refracción, algo ciertamente efímero, casi nada, un vacío o una nada. Y que nada, asimismo, nos es dado más que en reflejo o en resonancia. Pero, al tiempo, sabe también la importancia de ser sombra que es ser reflejo, que es ser doble. Y que la negación del hombre es también un oasis de frescura.

La risa del joker transmite este conocimiento. Que es el de la imagen, el de la pintura misma, cuando conoce su origen. Un origen que, en su pureza, nos es absolutamente inaccesible, y no admite más relación que su fracaso o su vacío. Como reflejo, su proximidad expresa siempre el alejamiento del Principio que se refleja en ella. La pintura es la expresión inestable de una visión que, como tal, no es representable, y que sin embargo domina y anima de manera sensible la representación. El que descubre que todo es representación descubre por lo mismo la pintura. Por eso el pintor, como el joker, porque conoce, y se conoce, ríe.

[1] Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosphicus, Alianza Editorial, Madrid, 1994, trad y edición de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera, p. 183.

[2] Aforismo incluido en el catálogo de la exposición Blow, en la Galería Álvaro Alcázar, 2012.

[3] Aforismo incluido en el catálogo de la exposición Blow, en la Galería Álvaro Alcázar, 2012.

[4] Texto de introducción a la exposición Blow, en la Galería Álvaro Alcázar, 2012.

[5] Aforismo incluido en el catálogo de la exposición Blow, en la Galería Álvaro Alcázar, 2012.

[6] Ibid.

[7] Chema Cobo en conversación con Ana Umbría, en Out of frame. Chema Cobo, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga CAC, 2010, p. 29.

[8] Citamos por la versión de Eustaquio Barjau: Elegías de Duino. Los sonetos a Orfeo, Cátedra, Madrid, 2007, pág. 171.

[9] Chema Cobo, cit, por Paul Carey-Kent, en Chema Cobo. Out of frame, CAC Málaga, 2010, p. 21.

[10] Ibid.

[11] Chema Cobo en conversación con Ana Umbría, Ibid., p. 31.

[12] J. A. Valente, “Pasmo de Narciso”, en La piedra y el centro, en Obras Completas II. Ensayos, Ed. de Andrés Sánchez Robayna, Ed. Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2008, p. 277. Valente nos recuerda que la visión que Narciso contempla en la fuente no puede ni atenuarse ni extinguirse, y que, aun muerto Narciso, ni siquiera en las aguas oscuras de la Estigia – narra Ovidio- puede anularse su visión. “La imagen que Narciso ve está más allá de la muerte. El mito de Narciso es pues un mito de amor, de supervivencia o de resurrección.” (Ibid.I

[13] Ibid.

[14] Cfr. Giorgio Colli, La sabiduría griega, Vol. I, Ed. Trotta, Madrid, 1995, trad. de Dionisio Mínguez. Cfr. también, sobre esto, Massimo Cacciari, El dios que baila, Paidós, Buenos Aires, 2000, trad. de Virginia Gallo.