Carta enviada desde la prisión

Sin duda todos conocéis lo que me ocurre, a saber: que la muerte, hasta hace poco oculta tras la bruma de un futuro lejano, se ha convertido para mí en una cuestión de días y se presenta muy claramente bajo la forma de la soga que me pondrán al cuello. Por mi parte, recuerdo haber intentado imaginarme en diversas ocasiones cuál podía ser el estado de ánimo de alguien en la situación en la que ahora me encuentro… En esos momentos esbozaba todas las combinaciones posibles… pero lo que ha ocurrido supera todas mis tentativas y sin duda os sorprenderá también a vosotros.

El temor confuso, a veces casi pavor, que experimentaba cuando la muerte se hallaba todavía a cien leguas de mí, ha desparecido por completo desde que ya solo se encuentra a unos pocos pasos… Ese miedo ha dado paso a la curiosidad, a la cual en ocasiones se suma un sentimiento de satisfacción al pensar que pronto, muy pronto… conoceré el gran secreto. Y ni siquiera tengo pesar por abandonar la vida, aunque la amo apasionadamente y aunque acabo de descubrir algunas de sus bellezas, cuya existencia ni siquiera sospechaba hasta ahora; como si la muerte no fuese más que una etapa de la vida, como si no existiera la aniquilación del ser y todo continuase… No obstante, soy una materialista pura y dura, e incluso aunque sepa que todo esto parece poco científico en el siglo XX… no puedo hacer nada al respecto. Es mi convicción.

No creo en ninguna “vida eterna” y pienso que en el momento en que mi respiración se detenga y mi corazón deje de latir por falta de oxígeno, en ese preciso instante, mi “yo”, esa individualidad dotada de un pasado y de un presente, desaparecerá para siempre. Qué más me da a mí que luego la materia de mi cuerpo tenga a bien transformarse en verde hierba en la primavera de 1907 o que su energía se convierta en electricidad que servirá para iluminar el escritorio. Sin embargo, y por más que esté convencida de que pronto ya no quedará nada de mí, de momento no consigo ver en ello nada de aterrador. ¿Por qué?, ¿porque soy incapaz de afrontarlo de forma concreta?

Me digo a menudo que si puedo contemplar la muerte con tanta serenidad es porque tal pregunta no existe: sin duda conocemos la palabra muerte, pero no significa nada para nosotros. Yo comprendo la palabra tintero porque sé lo que representa. Del mismo modo, comprendo la palabra idea porque sé lo que significa. Pero no comprendo la palabra muerte, puesto que no representa nada para mí. Y por eso todas mis reflexiones sobre la muerte se detienen en mis últimas sensaciones como ser vivo: la soga alrededor del cuello, que me estrangula, manchas rojas y negras que aparecen ante mis ojos…

Por supuesto, no es muy agradable, pero tampoco encuentro en ello nada de horrible. Muchas operaciones son más dolorosas. Sobre todo porque espero que hayan adquirido la habilidad suficiente como para colgarme rápido y bien. La verdad es que no comprendo por qué no fusilan sistemáticamente. Es mucho más sencillo… O por qué no optan por el envenenamiento… un simple vaso de veneno es rápido e incluso bello. No hacen falta verdugo ni patíbulo… y son menos gastos. Intentaré darles este consejo cuando los vea.

A veces me vienen a la mente… no pensamientos, pues el pensamiento concierne a la lógica, sino simplemente elucubraciones que hacen de la muerte algo absolutamente seductor… ¿Y si todas nuestras sensaciones, toda la ciencia, todo eso que llamamos realidad no fuese más que una ilusión? ¿Qué sería entonces de los razonamientos, de la lógica… y de mis concepciones materialistas? En tal caso, la eternidad me espera “allí” y la conciencia de nuestra individualidad no desaparece… ¡Oh, la eternidad! Y así espero la muerte con un interés estremecedor, con una ardiente curiosidad… ¡Cuánta gente apasionante debe de estar reunida en el más allá si es que de verdad existe! Toda la humanidad, con sus Newton, sus Shakespeare, sus Nietzsche, sus Bielinski, ha ido a parar allá, y allí han ido a parar también nueve de mis compañeros, entre los que contaba con amigos muy queridos…

Recuerdo que me prometieron mandarme noticias desde allí, pero ya han pasado dos meses o casi… ¡Ah, por qué hemos de destruir nuestras más bellas ensoñaciones con nuestro saber…!

Pero es de la vida de lo que quiero hablar ahora…

Las sensaciones que experimento en la penumbra de esta gran cárcel vacía, mis pensamientos, mis humores, todos ellos son nuevos, extraños y asombrosamente agradables. Me invade sobre todo una extraordinaria sensación de libertad interior. Ah, ¿cómo describirla? Es una sensación fuerte y dulce, que no me abandona: hace cantar a cada célula de mi cuerpo y me llena de una inmensa felicidad a la que cada vez que le presto atención…

¿Qué es esta sensación?, ¿de dónde procede? Lo ignoro… ¿Es mi conciencia, joven, que no teme la libertad ni los sufrimientos que implica y que, temeraria, libremente, no se somete más que a las exigencias de mi “yo”…? ¿No es la alegría del esclavo que por fin se ha liberado de sus cadenas y que puede gritar su verdad al mundo entero? ¿O bien la satisfacción de quien mira a la muerte de frente y le dice simple, tranquilamente: “No te tengo miedo”? ¿Cuál de estas tres es la explicación correcta? La última, diría yo. Sí, la última.

El hombre, su libre arbitrio, su verdad, se encuentran bajo la constante amenaza de la muerte. La muerte es brutal, inexplicable, nos aterra, nos hiela el corazón, paraliza nuestros deseos, aprisiona nuestra voluntad, y solo quien ha logrado liberarse de ella puede exclamar triunfalmente: “Sí, ahora soy libre, pues no hay poder en el mundo que pueda someter mi voluntad”. Y yo he podido liberarme y soy libre. Tal vez penséis que se trata solo de palabras huecas, de notas falsas que se escapan de mis nervios semejantes a cuerdas demasiado tensas. Yo misma lo he pensado, y por eso he dudado en hablar de ello durante mucho tiempo.

Pero ya hace un mes que estudio cuidadosamente esta sensación de libertad interior y siempre llego a la misma conclusión: no solo no disminuye, sino que crece cada día, y solo se debilita de forma intermitente… Si añado a ello un sentimiento que ya conocía, pero que había olvidado… Digo olvidado porque ya hace cuatro o cinco años que lo experimenté en su plenitud… Gracias a ese sentimiento la gente me consideraba una persona alegre, viva y animada, y fue por su desaparición por lo que empezaron a calificarme de melancólica y apática. Era un sentimiento que me hacía correr, brincar, todo lo que me rodeaba hacía que me maravillase: era alegre, apasionada, todo me fascinaba, la nieve brillante, los galantos en primavera, el sol ardiente, la crecida del río Oká, el chirrido de los esquís bajo un rayo de luna, la frescura del estanque umbrío en la alquería… Es un sentimiento que confiere al más ligero movimiento, a la acción más simple, una gracia y un significado particulares. Es la alegría de vivir… Y hoy vuelvo a sentirla… De nuevo corre dentro de mí como una sangre púrpura y ardiente que me llena de vida y de elasticidad. Estoy exultante.

¿Por qué reaparece ahora? O mejor, ¿por qué había desaparecido? ¿Qué es, después de todo, esta “alegría de vivir”? ¿Tal vez la felicidad puramente física, instintiva, de ser joven? ¿No desapareció, por otro lado, por la sencilla razón de que, ya adulta, una no puede ya saltar y brincar, y de que en el fondo poseo una naturaleza melancólica? Muchos están convencidos de ello. Es lo que yo misma creía, pero hoy me doy cuenta de que me equivocaba… He visto, en efecto, a viejos vivos, resplandecientes; he visto a una cantidad infinita de jóvenes apagados, abatidos, gimoteando todo el día; y sé (hoy lo digo con certeza) que yo no soy una persona melancólica y doliente.

Por sí mismas, la juventud y la plenitud corporal no nos hace felices. También hay que sentir (y es lo esencial) una completa armonía entre las condiciones exteriores de la vida y nuestro pequeño universo interior: nuestro “yo”, sus exigencias y su voluntad, su concepción de la verdad, del derecho y de la justicia. Partiendo de esta definición, creo que puedo explicar todo lo demás: mi alegría de vivir desapareció en el momento en que perdí ese sentimiento de armonía, en el momento en que tuve que enfrentarme a interminables contradicciones, tanto interiores como entre mi “yo” consciente (individualidad clara y conocida) y el mundo exterior.

En primer lugar, la contradicción entre la religión y la lógica… Luego, la contradicción entre mi pensamiento joven, crítico, ávido de aprender, y la rutina, el inmovilismo, la ignorancia envarada en sus certidumbres… De ahí los continuos conflictos, a veces violentos, con las autoridades, el instituto, con los “mayores” en general y con mi familia en particular. Y cuanto más se afirmaba mi pensamiento, cuanto más se ampliaba su horizonte, más abundantes eran las contradicciones.

La contradicción permanente, profunda, entre mi concepción de la verdad, de la justicia y del deber (“yo”, mis exigencias) y los principios y manifestaciones del mundo que me rodeaba… El profundo conflicto que oponía ese “yo” a las reglas sociales, jurídicas, económicas y políticas que rigen la vida rusa… Yo me lo encontraba. por todas partes… En presencia de los mendigos y los obreros, de su miseria… de los automovilistas petersburgueses, gordos y ociosos, con su estúpida vanidad… de los campesinos hambrientos, con una vida llena de privaciones… los ricos liberales “constitucionalistas” (a la manera rusa): terratenientes, campesinos enriquecidos, usureros… intelectuales abúlicos y quejumbrosos… y las prisiones, el autoritarismo, la barbarie y la arbitrariedad ilimitada, omnipresente en Rusia, y otras muchas manifestaciones de nuestra realidad.

Todas estas contradicciones se encuentran en el origen del conflicto interior que no tardé en experimentar y que aniquiló mi alegría de vivir… Ese mal, cargado de consecuencias, que padecen ordinariamente los intelectuales rusos. Un mal que se desarrolla en toda persona que comienza a sentir que su “verdad”, su “derecho” y su “deber” no son palabras huecas, hermosas pero inútiles, sino una parte esencial de su alma, y a la que se le revela cada vez con mayor claridad que la lucha entre las “contradicciones de la vida rusa” (donde cada minuto, cada segundo, se pisotean su verdad, su derecho y su justicia) no puede ser fecunda más que si se la coloca bajo la divisa del “todo o nada”… En Rusia, las contradicciones son demasiado profundas, demasiado grandes, demasiado fuertes para que podamos contentarnos con comprometer solo una parte de nuestra alma.

Aplicado a las realidades rusas, el principio de “todo o nada” se traduce en la siguiente alternativa: bien nos comprometemos en un combate definitivo, sin piedad, luchando en todos los frentes y no retrocediendo ante nada, hasta la victoria o la muerte, bien disfrutamos de todas las ventajas que nos ofrece una posición privilegiada, presente o futura, y nos consagramos a la ciencia, a la naturaleza, a la felicidad personal y familiar, sometiéndonos servilmente y reconociendo sinceramente nuestra indiferencia con respecto a lo que antaño era sagrado. Sí, es una decisión difícil para quien quiere defender su verdad y al mismo tiempo aspira a vivir, tan difícil, por otro lado, que muchos no logran decidirse jamás y se pasan toda la vida sufriendo, deprimiéndose, lamentándose, tal como yo sufría y me lamentaba desde hacía dos años, vacilante, pero perfectamente consciente de esta alternativa.

¡Oh, esos años, los mejores años de la juventud! Apenas los evoco y una sensación de agobio, de asfixia, de desesperación invade mi alma. Días interminables… que pasaba sumida en la duda y la inercia. Cada día la vida perdía sus colores un poco más… Estaba abatida, había perdido no solo mi alegría de vivir, sino incluso las ganas de vivir; la idea del suicidio comenzaba a adueñarse de mi alma, lentamente, pero con fuerza… Avanzar o retroceder… Retroceder… pero ya era demasiado tarde… Ya leyera un libro, escuchase música, estuviera con amigos, me abandonase al ardiente sol de la primavera, o mi mirada se perdiera en el cáliz de una campánula, o escuchase el murmullo del río bajo un rayo de luna, en cualquier circunstancia, la vida posaba sobre mí y sobre todo lo que me rodeaba una mirada hosca, sus labios ardientes se inclinaban sobre mí para murmurar “¿te acuerdas de mí?”, y los horizontes infinitos del pensamiento se estrechaban poco a poco… En cada nota de música oía ese “¿te acuerdas de mí?” y comprendía que no había más que una salida… que no podría conocer la felicidad más que allí, tal vez en el umbral de la muerte.

En cuanto me desembarazaba de mi contradicción interior, volvía a experimentar ese sentimiento al que llamo alegría de vivir.

Pero he tenido que esperar hasta hoy para saber con certeza (una certeza definitiva) cuál es mi “verdad”, y que no existe ninguna fuerza en el mundo capaz de obligarme a que reniegue de ella. Y esta sensación ha engendrado otra, de la que ya había oído hablar, sobre la que ya había leído en otro tiempo, pero sin comprenderla. Se trata de un amor ilimitado que se aplica a todas las cosas (o, más exactamente, de una ternura atenta a todas las cosas). No es ese amor instintivo, animal, por la vida, esa especie de instinto biológico que nos hace temblar ante la muerte y aferrarnos a la vida incluso cuando esta no es más que una carga, sino un amor infinito, universal, que reduce la muerte a un fenómeno sin duda interesante, pero en modo alguno temible, un fenómeno elemental, sin gran importancia.

Este amor no se manifiesta de manera constante, y yo no lo siento en toda su plenitud más que en contadas, preciosas y extrañas ocasiones. No obstante, percibo que me ha marcado con su sello: todas mis reflexiones, todas mis observaciones tienen lugar a través de este prisma. ¿Sabéis lo que representan esos instantes en los que repentinamente una adquiere conciencia de la unidad perfecta de todo el universo, del vínculo sutil y maravilloso que une la estrella más lejana con este polvo microscópico encima de mi mesa… que une al mayor genio de la humanidad con el sistema nervioso tan rudimentario de una lombriz, que me une a un delicado cristal de nieve… que une un rayo de sol, la primavera, una brizna de hierba, la ola verde, la espuma, la célula de un protoplasma y el cerebro de fulano o de mengano, que viven en la otra punta del mundo…?

¿Sabéis lo que significa ver toda la vida como si estuviera posada sobre la palma de vuestra mano? ¿Ver los salientes y los relieves que hasta ahora parecían desmesurados, inalcanzables? ¿Verlos clara, distintamente? ¿Ver todos los detalles, antaño demasiado ínfimos para vuestros ojos?… Experimentar todo esto, verlo de tan cerca… y al mismo tiempo sentir que todo ello está lejos, increíblemente lejos. ¿Sabéis lo que significa admirar cuidadosamente, con un estremecimiento de amor, toda esa inmensidad, apasionarse por cada movimiento, por cada latido de una vida joven, que no hace más que comenzar?… Y saber que el tiempo no tiene ningún poder sobre ella, saber por fin que, sin miedo, sin remordimiento, puedes interrumpirla y desaparecer para siempre…

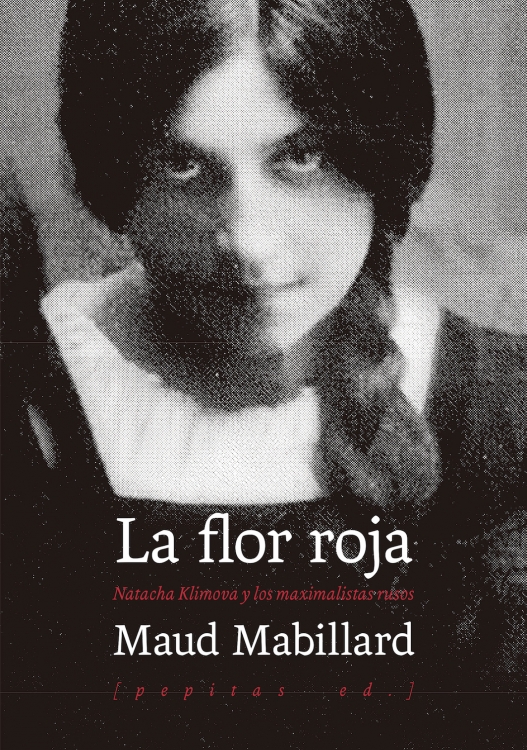

“¿La podrías traducir?”, me preguntó Katia. “Es la carta de Natacha Klimova; la escribió en prisión. Tenía veintiún años. Había sido condenada a muerte”.

Me tendió algunas páginas ennegrecidas, rasgadas, como si hubieran escapado milagrosamente de todas las catástrofes de las que me había hablado: las dos guerras mundiales, la resistencia, la miseria, los campos, los múltiples exilios de su familia desperdigada por tres continentes. Lo que tenía ante mis ojos no era, sin embargo, la carta original, sino una copia mecanografiada sesenta años después en un mal papel soviético, envejecido prematuramente. Todavía ignoraba que, con aquella carta, la aventura comenzaba.

Ignoraba que iba a investigar acontecimientos de hacía un siglo sobre los cuales durante mucho tiempo había resultado peligroso hablar en la URSS, a recuperar fotos retiradas de las exposiciones oficiales, revistas, cartas, recuerdos por los que nadie tenía ya tiempo de interesarse, historias expurgadas o reescritas según la fantasía del poder. Centenares de páginas de archivos desaparecidos, extraviados, olvidados, asfixiados por setenta años de censura. Vidas voluntariamente ausentes de toda crónica, incluso familiar.

Ignoraba que Fanny y yo íbamos a recorrer una Rusia renaciente, profundamente traumatizada por su pasado soviético. Una Rusia todavía vacilante que, bajo un barniz desaforadamente capitalista, aprendía de nuevo la sumisión. Ese país nostálgico del siglo XIX imperial acababa de canonizar a Nicolás II y restauraba iglesias a una velocidad de vértigo, mientras los bancos imitaban en sus rótulos una ortografía de antes de la revolución.

Nos entrevistamos con algunos historiadores, con la familia de Natacha Klimova… Hubo algunos episodios memorables. El encuentro con Sacha (Aleksándr) Nikitin en Riazán. Y aquella escapada al campo en busca de una maleta gris, cuando nos apeamos repentinamente del tren de cercanías para recorrer un pequeño trecho del camino a pie, sin sospechar que estábamos en las proximidades de una penitenciaría para criminales peligrosos de derecho común en la que, según nos dirían más tarde, eran frecuentes las fugas. Y al final, aquella puesta de sol a orillas de un estanque en el que se reflejaban los abedules en medio de las dachas: un paisaje melancólico salido directamente de una obra de Chéjov. Es cierto, algunas cosas siguen ahí cien años después. Esa puesta de sol… El olor de los cerezos en flor.

Y esa carta, que era un final, que era un comienzo.

Este fragmento corresponde al libro La flor roja que, con traducción de Diego Luis Sanromán, ha publicado Pepitas de calabaza.