Todo lo que estoy escribiendo fue alguna vez vida real. Sin embargo, cuando pienso en cada uno de los momentos que han pasado e intento volver a verlo, a reconstruirlo, es decir a volver a encontrar su propia luz, su tristeza o su alegría, la impresión que renace es, antes que nada, la de lo efímero de la vida que se escurre y, después, la absoluta falta de importancia con la que se integran esos momentos en lo que solemos llamar la existencia de un hombre. Diríase que los recuerdos en la memoria se descoloran exactamente igual que los que guardamos en los cajones.

¿En qué consiste entonces la importancia de un instante cuando todavía está presente? Tratemos de vivir intensamente ese instante, que “está sucediendo” en el momento actual, pues sabemos que el tiempo lo despojará totalmente de su relevancia. Eso es, vivámoslo con intensidad… ¿Pero en qué consiste su importancia? ¿Qué sentido tiene esta? Cuando, por las tardes, estoy en el jardín, tomando el sol, y cierro los ojos, cuando estoy solo y cierro los ojos, o cuando en medio de una conversación me paso la mano por la cara y aprieto los párpados, siempre encuentro la misma oscuridad incierta, la misma caverna íntima y habitual, la misma guarida tibia e iluminada por manchas e imágenes imprecisas que es el interior de mi cuerpo, el contenido de mi “persona” de “más acá” de la piel.

Recuerdo cierta tarde impresionante, un acontecimiento irrelevante, casi trivial, que me hizo pensar largamente en lo que se llama la trascendencia de un instante. ¿La trascendencia de un instante? Permítanme que me ría. Los instantes de nuestra vida tienen la trascendencia de la ceniza que se esparce a los cuatro vientos.

He aquí el acontecimiento.

En el comedor de los enfermos del sanatorio de Berck, donde estaba internado y donde los enfermos comían tendidos en carritos, conducidos por camilleros, en aquella sala amplia y aparentemente normal, toda nueva aparición provocaba siempre un pequeño interés el cual, por otro lado, solo era el reflejo de las larguísimas horas de tedio y soledad en las habitaciones cerradas. Era imposible no mirar con gran curiosidad al recién llegado, acompañado de su familia, y se esforzaba uno por adivinar qué enfermedad tendría, la gravedad de su estado y, en especial, si se convertiría o no en un nuevo amigo o en un “indiferente” cuya participación en la vida del sanatorio se limitara a acudir al comedor junto a los demás enfermos o a estar tumbado en el carrito, en el jardín, a la sombra del mismo toldo de lona descolorida por la lluvia.

Conque me acuerdo muy bien de aquel joven recién llegado, rodeado de su familia, una madre mayor vestida de luto y dos hermanas con las mejillas tostadas por el sol y casi cárdenas por la abundancia de sangre, lo cual hacía un extraño contraste con la palidez y debilidad del enfermo, con la cabeza perdida entre las almohadas y un rostro chupado, seco y amarillo como una mascarilla de cera.

Mi vecino de mesa y yo estuvimos comentando el estado del enfermo. Desde luego, estaba grave y las informaciones que nos trajo otro amigo, que había sorprendido en el pasillo unos retazos de conversación entre el director y la enfermera jefe, confirmaron totalmente nuestras suposiciones: el enfermo tenía varias fístulas abiertas que supuraban continuamente. No iba a llegar al final del verano, seguro. Entonces lo miré con mucha más curiosidad y con mucho más interés. Curioso sentimiento de egoísmo, de seguridad y de cierta perfidia moral, el mirar a un enfermo sabiendo que tiene los días contados sin que él sospeche nada.

En varias ocasiones, he conocido otros casos desesperados, condenados de antemano. En un sanatorio de Suiza, una anciana alemana consumida por un atroz cáncer de páncreas del que no sabía nada (siempre decía que tenía un “poco de acidez de estómago” que le provocaba ardores después de comer); otra vez, una joven que unos pocos días antes de ser operada (lo cual no le habían comunicado todavía) proyectaba hacer un viaje al sur de Francia… En fin, casos y más casos en que quienes rodeaban a un enfermo estaban al corriente de su estado extremadamente grave mientras que él, que lo ignoraba todo, seguía viviendo en medio de un ligero vértigo y de la inconsciencia de sus preocupaciones cotidianas e insignificantes.

Pues bien, en todos esos casos se podía constatar con facilidad que los otros enfermos, los que estaban al tanto de su dolencia, nutrían una especie de mezquina y perversa satisfacción de “saber, mientras que el enfermo condenado lo ignoraba todo”, y eso les daba un sentimiento de cómoda seguridad interior, la sensación de fácil egoísmo que tenemos cuando nos enteramos de un accidente en un lugar donde podríamos haber estado nosotros mismos y que resaltamos con una íntima sensación de alivio, “menos mal que yo no estaba allí”. En el caso de los enfermos, “menos mal que no estoy en su lugar, pobre hombre” (en cuyo caso, lo de “pobre” se añade como un refinamiento a la pequeña perfidia y para salvar nuestra íntima personalidad moral).

Así pues, con el corazón encogido, miraba a aquel recién llegado con su cándida mirada y gestos flácidos, con sus brazos delgados y dedos largos y finos que, de vez en cuando, pasaban por la frente un pañuelo para enjugarse el sudor que la empapaba. Me parece estar viéndolo ahora delante de mí, con su jersey gris, demasiado largo para sus brazos débiles y entecos, como los palitos que hacen las veces de manos en los muñequitos de madera. Y recuerdo también la sensación de mezquina seguridad que tuve, como todos los demás… Esa mezcla de compasión y satisfacción con que lo examinaba en el comedor… Por otro lado, él solamente vino a comer algunos días, luego desapareció y quizá lo habría olvidado del todo si no hubiese pasado lo que me dispongo a contar aquí.

Uno de aquellos días, mi médico me comunicó que tenía que operarme. Era una intervención bastante delicada y difícil de la que hablaré en otro lugar. Para estar mejor atendido en los días siguientes a la operación y someterme a cuidados intensivos, había de mudarme a una de las habitaciones de la planta baja contiguas al quirófano y a la sala de curas, las cuales se reservaban a los enfermos graves y a los operados. Era un pasillo silencioso y sombrío, un lugar “secreto” y aislado del resto del edificio, un sitio donde ocurrían cosas graves y, sobre todo, adonde llevaban a los moribundos hasta que fallecían, para, de esta forma, sustraerlos a la curiosidad de los otros enfermos que se habrían podido deprimir por tan tristes acontecimientos.

En las habitaciones de aquel pasillo acaecían todos los actos finales y trágicos del sanatorio, en aquellas habitaciones se consumaban todos los dramas y sufrimientos, allí finalizaba todo, los gemidos de dolor de los enfermos y el llanto ahogado de los deudos de los muertos. Cuando me llevaban diariamente a la cura, lo atravesaba por completo y podía observar a menudo a alguna que otra mujer de luto ante una puerta, con los ojos arrasados en lágrimas y el pañuelo en la boca, destrozada de dolor, mientras dentro las enfermeras y los camilleros se dedicaban a arreglar al muerto…

Otras veces, se extendía por el pasillo un olor sofocante y nauseabundo a vapores de azufre; entonces sabíamos que estaban desinfectando una de aquellas habitaciones.

Eran habitaciones con un mobiliario muy sencillo, sin alfombras, sin cortinas, con camas blancas de hospital y amplios ventanales que daban al patio.

Yo me instalé en una de ellas la víspera de la operación. Estaba cayendo la tarde, sería más o menos la hora de la cena. Aquel día no me habían llevado al comedor porque, para la operación, tenía que estar en ayunas. Estaba solo en la habitación, a todos mis amigos los habían llevado a cenar y no había venido la enfermera a encender la luz; de modo que estaba a oscuras, con los ojos semicerrados, esperando. En medio de aquella oscuridad y aquel silencio, todos los ruidos de la clínica se notaban perfectamente. Unas veces se oían los pasos de las enfermeras, otras los pasos pesados de los camilleros que llevaban y traían a los enfermos a la cura (los que tenían curas complicadas y reclamaban una mayor atención eran conducidos a la clínica, las curas más simples se hacían en la habitación) y, de vez en cuando, siniestro, penetrante y ensordecedor, el timbre de la clínica llamando a los camilleros cuando estos tardaban demasiado en el interior del sanatorio. En los pocos días que pasé en mi habitación de operado oí tantas veces y sentí con tanta intensidad los timbrazos con ese zumbido que surgía del silencio profundo, zumbido demencial y atronador, como un puñal sonoro que rasgaba la oscuridad, de suerte que, después, durante mucho tiempo, vuelto ya a mi habitación, me levantaba a media noche asustado y bañado en sudor, con la impresión de estar viviendo una terrible pesadilla en la que, invariablemente, resonaba el mismo timbre escalofriante que parecía anunciarme el final y el momento de la ejecución. Así pues, en el silencio interrumpido por aquel espantoso timbre, yo estaba en mi cuarto tratando de distinguir, a la luz mortecina que entraba desde una bombilla del patio, los muebles y el decorado que me rodeaban cuando, de pronto, oí rumor de pasos en la habitación contigua y unos cuchicheos que me anunciaban que varias personas habían entrado allí. Además, observé que mis vecinos habían encendido la luz.

Pude percatarme de ello por los rayos que penetraban por las rendijas de la puerta que comunicaba ambas habitaciones, disimulada (pero no lo bastante) como un perchero. Se podían distinguir, con toda claridad, los ruidos. Era un enfermo que volvía de las curas. Oí cómo los camilleros le preparaban la cama y, acto seguido, abandonaban la habitación, luego la conversación a media voz entre las personas que había dentro. Debía de tratarse de la familia y el enfermo. Este respondía con voz apagada, despacio, con la respiración jadeante y muy débil. Cuando, al cabo de unos minutos, llegó una enfermera a mi cuarto para encenderme la luz y prepararme lo necesario para la noche, le pregunté quién había al lado y me enteré de que era el enfermo que había visto unos días antes en el comedor acompañado de su madre y sus hermanas.

—Está muy mal –dijo la enfermera–. Las fístulas le chorrean como un grifo abierto y me parece que tiene también los pulmones tocados.

En efecto, al poco estalló al lado una tos seca y larga, con ronquidos que venían de lo más hondo de la garganta, como cuando alguien se ahoga o se le mete algo en la tráquea mientras bebe un líquido. El enfermo no paraba de toser, jadear y escupir. Se oía su respiración entrecortada, cada vez más jadeante y más débil, luego tuvo una pausa de calma y pidió un poco de agua.

Durante el resto de la noche oí más ruidos, el enfermo tuvo unos horribles ataques de tos, después me dormí porque estaba muy cansado y no me desperté hasta el amanecer, sacado bruscamente de mi sueño, como si hubiese accionado un mecanismo secreto que funcionara en mi subconsciente para advertirme que era el día de mi operación. ¡Qué luz tan mortecina y triste cuando me desperté! El corazón me latía con fuerza, tenía hambre, estaba rendido, deprimido y la luz de aquel amanecer me parecía la más triste y amarga de toda mi vida. Iban a operarme a las diez de la mañana y estaba despierto desde las cinco, cuando la clínica todavía ni siquiera estaba abierta…

Paso por alto los detalles de la operación porque no es de ella de lo que quiero hablar aquí.

Después de que me trajeran del quirófano, pasé unas horas totalmente inconsciente en el lecho. Solo recuerdo que no me dolía nada y que flotaba en un desvanecimiento inefable que me escarbaba sin cesar el pecho y me impedía concentrarme en una sensación más densa y segura de la realidad. Pero acabé por despertarme por completo. Entonces comencé a sentir los dolores que antes habían estado adormecidos y que ahora se despertaban uno por uno, cada cual con su intensidad y forma bien definidas, ora una presión fuerte como unas tenazas, ora punzadas intermitentes y profundas, y en las piernas, a causa de mi prolongada inmovilidad, un zumbido intenso con millares de pinchazos debajo de la piel, como si muchas máquinas de coser se hubieran puesto a trabajar al mismo tiempo desde la madrugada y me desgarraran la carne con sus agujas. Pero la sensación más insoportable era una sed atroz que me secaba completamente la garganta. En la boca, en la garganta, en todo el cuerpo me sentía esa sequedad que parecía llenarlo todo de una ceniza insípida, árida y tibia. En vano pedí que me trajeran agua. Durante seis horas no me permitían beber nada y, luego, solo una cucharadita. Estaba demasiado débil para insistir, para suplicarle a la enfermera y, además, me daba cuenta de que, habiendo estado anestesiado con cloroformo, el agua me podía sentar muy mal y me prolongaría los tormentos. Me decidí a esperar pero, a los pocos momentos, volví a pedir agua; por más lógicos que fueran mis razonamientos internos, los vencía el calor suave y agotador de la sed. Todas mis frases y estímulos mentales se volvían también tibios, secos y áridos y lo único que hacían era aumentarme el sufrimiento con una especie de mareo lógico, una especie de delirio lleno de argumentaciones y razonamientos médicos sobre los que se cernía mansamente la ceniza insulsa de una sed devoradora.

Delante de mí, encima de la mesa, estaba la botella de agua, iluminada por un rayo de sol que entraba furtivamente por el cristal sin cortina. Con toda seguridad, extendiendo un poco la mano la podría alcanzar. Pero en el cuarto había una enfermera que no me dejaba un instante: estaba sentada en la cama leyendo el periódico. Eran las primeras horas de una tarde anodina y triste. En el cuarto, desprovisto de mobiliario, reinaba la atmósfera insoportable y agobiante de las horas de aburrimiento en que no sucede nada ni nadie espera nada.

De pronto, oí en la habitación contigua un murmullo y una tos que me era familiar. Me acordé del enfermo que había allí y le pregunté a la enfermera qué tal estaba.

Me dijo que muy mal y que en aquel momento había venido un sacerdote para darle la comunión. En efecto, una vez puesto al tanto de qué se trataba, los murmullos se hicieron más claros y reconocí la voz del sacerdote exhortando continuamente al enfermo a cumplir con aquel último acto de religiosidad, lo que rehusaba tenazmente el enfermo y protestaba en las pausas que, de vez en cuando, le dejaba la tos.

—Por favor… Déjeme en paz… Yo tengo mis ideas… –y como la voz del sacerdote se volvía suplicante, el enfermo continuó–. Haga el favor de dejarme… No veo la necesidad de comulgar…

Todavía hoy me resuenan estas palabras en la cabeza, tal como las pronunció en silencio, solemne, digno y consciente de sí mismo: “no veo la necesidad de comulgar”.

En vano insistió la familia, el enfermo siguió negándose. Finalmente, el sacerdote se dispuso a marcharse. Por otro lado, al enfermo le entró un ataque de tos muy violento que lo ahogó, los jadeos se volvieron siniestros y no paraba de escupir.

—Está escupiendo lo poco que le queda de pulmones –me dijo la enfermera con la cabeza hundida en el periódico. Y en el mismo tono–: Marlene Dietrich viene a París… Cuánto me gustaría verla…

Me explotaba la cabeza de sed, de debilidad y quizá por la fiebre que estaba empezando a subir.

Todo lo que oía, todo lo que acaecía al lado se sumergía en un vértigo y en una confusión intensos: sabía muy bien el valor de cada palabra y entendía lo que me quería decir la enfermera, entendía muy bien lo que estaba pasando al lado, pero todo permanecía deshilvanado e inconsistente, las palabras separadas unas de otras, los hechos aislados unos de otros, como un montón de piedras metidas en un saco. Me faltaba su trabazón vital, el hilo que me diera la sensación de que todo estaba ligado y de que yo vivía lo que estaba sucediendo en torno mío. No se trataba exactamente de estar “asistiendo” a algo sino, más bien, como si trozos de realidad cayesen por un momento en la habitación y después se evaporasen, como si alguien, aquella tarde, hubiese colocado en una habitación vacía una cama, un enfermo, una enfermera, varias sillas, una puerta de comunicación, un cura, un moribundo y, luego, una mano gigantesca tirase de los hilos y las marionetas representasen la obra: “comunión… necesidad… Marlene… agua”…

La cabeza me zumbaba como una colmena. Durante un rato permanecí sumido en el atontamiento y el caos con la mirada fija, colgando de un punto fijo del techo. La habitación contigua había vuelto a quedarse en silencio y el enfermo tenía un momento de calma mas, por el tono de inquietud de los cuchicheos de las personas sanas que se hallaban allí, así como por otros indicios, por ejemplo, la salida precipitada de alguien para ir en busca de una enfermera, comprendí que la situación era de extrema gravedad. Pero en ese preciso instante, yo mismo sentí que bajo las sábanas que me tapaban estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. En una parte de mi cuerpo que vagamente identifiqué como la zona operada, los dolores habían cesado por completo y notaba que una especie de cálida humedad me invadía y se escurría como un riachuelo templado hacia la pierna.

Se lo dije a la enfermera quien apartó las sábanas y examinó con atención el apósito.

—Voy a llamar a la enfermera jefe –dijo tras un prolongado silencio.

—¿Qué es? –pregunté intranquilo.

Y como ella no contestaba insistí.

—Creo que es una pequeña hemorragia –dijo ella con voz vacilante–, la sangre ha empapado el apósito y sería menester ponerle debajo un hule para que no se manchen las sábanas. Por favor, quédese así, tranquilo, hasta que vuelva…

Y salió a toda prisa de la habitación dejándome solo y destapado.

Seguidamente volví a prestar atención a lo que acontecía en la habitación de al lado, porque oí allí la voz de la enfermera jefe y eso significaba que como mi vigilante no la encontraría en la clínica habría de quedarme un rato largo esperando en mi incómoda posición.

De pronto, vi la botella de agua sobre la mesa. Estaba solo. Sabía muy bien que, si bebía, mi estado se agravaría, que me darían vómitos y tendría un sinfín de molestias. Pero la sed también me torturaba… Extendí el brazo todo lo que pude, hice un pequeño movimiento que me arrancó un gemido de dolor, porque se me descolocó el apósito, y con un esfuerzo que venció al sufrimiento alcancé, por fin, la botella.

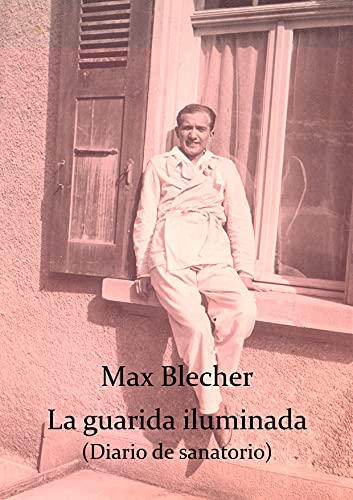

Este texto es un fragmento de La guarida iluminada (Diario de sanatorio) que, en traducción de Joaquín Garrigós, se acaba de publicar en Amazon.