Llueve y hace frío. La mezcla entre el perlado de las nubes y los gases de los tubos de escape atrapados en el flemático atasco madrileño contrasta con las gafas de sol que Pijuan apoya sin demasiada convicción en la mesa. Pero sobre todo contrasta con la temática de su última novela en la que el calor tropical de los lejanos países exóticos, las piñas coladas con sombrilla, la piscina de mezcal y la lujuria erótica que despierta los sentidos entumecidos por el sol se vuelven escenario privilegiado de las fealdades y desviaciones humanas.

Sobre el origen de la elección del tema: hay que buscarlo en su biografía, nos advierte el autor. “Durante muchos años trabajé de camarero primero en mi pueblo, que es un pueblo de costa [Calafell], y luego en Barcelona, y entonces el tema de la hostelería y el turismo ya lo tenía presente. Luego me di cuenta de que al menos en catalán había muy pocas cosas escritas sobre turismo. Yo conté solo dos novelas de los ochenta. Es un tema que no está muy tratado, por muy raro que parezca”. De ahí la idea del verano perpetuo, “pasan veinte años pero solo ves a los protagonistas en verano y casi siempre de fiesta”.

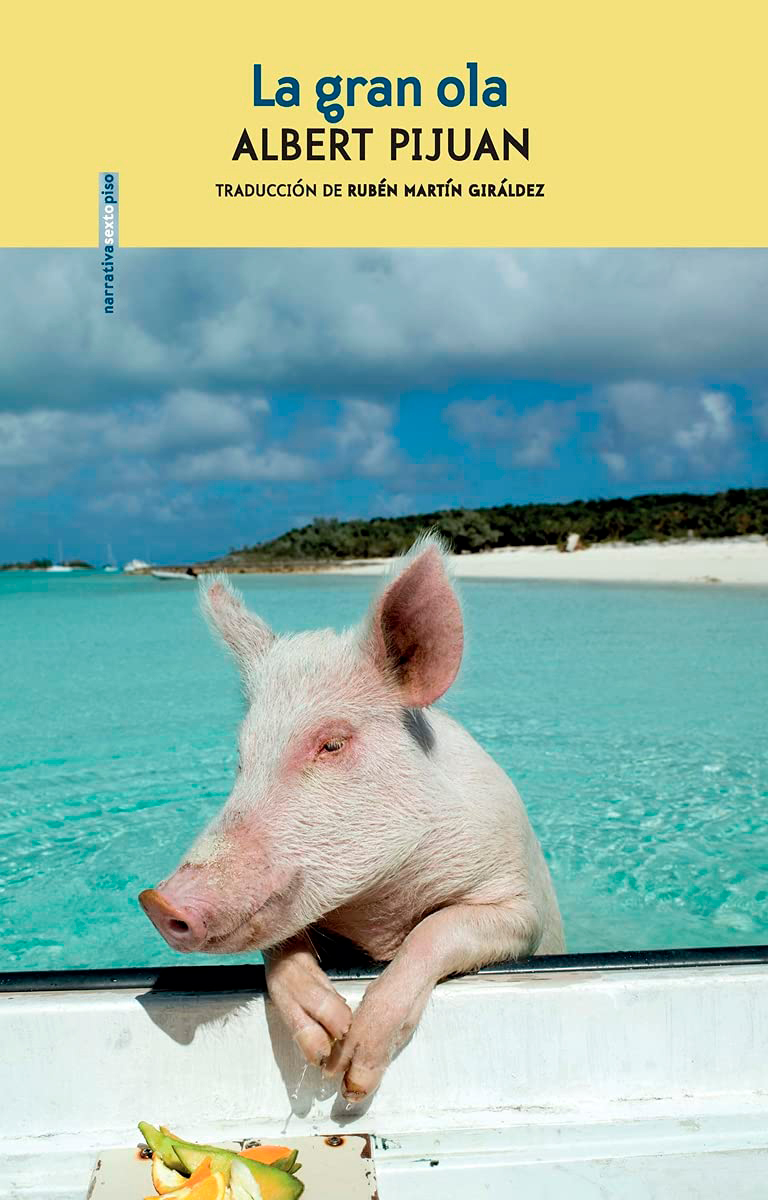

Una catastrófica carrera hacia la aniquilación de clase podría ser la forma breve de definir la última novela del escritor catalán Albert Pijuan recientemente traducida al castellano por Rubén Martín Giráldez, La gran ola (Sexto Piso). “Eran jóvenes y lo tenían todo, eran jóvenes y no creían en nada porque lo eran todo y no tenían nada, eran jóvenes y eran tres, y los tres compartían linajes, sangre, destino y molde, eran huérfanos y eran reyes, y esta mañana de Navidad…” (página 13). Así da comienzo el narrador a la historia de tres jóvenes ricachones catalanes futuros herederos de los Hoteles Serrahima.

Los puntos son un lujo del cual el autor ha preferido no hacer uso. Si hay algunos el lector los encontrará fácilmente a final de cada capítulo o en aquellas páginas donde el sueño y el mito ocupan momentáneamente el espacio de la realidad narrativa. “Era un poco la propuesta estilística de crear este narrador, que bauticé como el ‘narrador ola’, que tiene esta potencia verbal, esta energía que arrastra el lector. Esta sensación de tsunami con el mismo texto…”.

Un tsunami que es a la vez narrativamente simbólico y físicamente presente en la trama, una inteligente elección sintáctico-estilística por parte del escritor se va convirtiendo de esa manera en aquel elemento narrativo que a lo largo de toda la novela determinará el destino de los tres protagonistas y sus familiares.

Como si fuera una única larga secuencia cinematográfica, la ola que en 2004 causa destrucción y miles de muertes en Sri Lanka deja con vida a los tres protagonistas que veranean en la cadena hotelera de la familia. Y cuando el peligro ya pasó, la calma ha vuelto a aplacar los ánimos y el sol a acalorar los cuerpos, la marea abre nuevamente paso a antiguos traumas, a viejos resentimientos, miedos y verdades olvidadas. La vulgar complacencia del presente no es suficiente por sí sola para esconder bajo la arena la perversidad risueña de una juventud dorada. La ola lo arrastra todo, lo que queda son los restos de los esqueletos que fueron malamente enterrados en el pasado.

Albert Pijuan concedió la totalidad del espacio escénico a los tres infames del relato, un faro de luz fantasmal, que solo por momentos se vuelve más cálida y anaranjada, ilumina casi por completo primero a Víctor, su bravuconería repulsiva y su superficialidad lunática. Luego a Lambert, que si al principio parece ser el más sabio y sensato luego se descubre el más débil y patético del grupo. Hasta llegar a Sebastiá, con su arrogante indiferencia y falsa filantropía.

Nadie se salva. Se pregunta uno si llegará en el epílogo final una redención, aunque tímida, pero el autor es bastante firme en este punto: “Nunca se van a convertir en personajes positivos. Cada uno de ellos intenta procesar eso y encarnar de manera distinta este papel dentro de la familia. Pero no es una historia para que al final lloremos con ellos. No es una historia de redención, eso no me lo creo, es mentira. Tiene un punto muy perverso [la novela], que es lo que a mí me gusta. Estás obligado a acompañar, y a veces muy de cerca, a estos personajes que son o desagradables o repugnantes o simplemente mala gente. Pero como tienes que pasar mucho rato con ellos al final no te acaban cayendo muy bien, pero terminan siendo conocidos tuyos”.

La caída en desgracia de las clases más altas ha sido una representación constante en el mundo de las letras a lo largo de los últimos siglos. Si Chéjov decide coreografiar el último vals de una familia aristocrática rusa en El jardín de los cerezos (1904) es por amor a la verdad de su entorno. Pero será Thomas Mann con Los Buddenbrook (1901) donde la saga familiar de la alta burguesía alemana tomará la fuerza dramática y la amplitud narrativa de las grandes obras maestras. Casi medio siglo después en Italia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa dará vida al príncipe Fabrizio Salina, último testigo de aquel mundo aristocrático siciliano que dejará el paso a la nueva burguesía emergente con la victoria de Garibaldi y la unificación de Italia. El escritor italiano morirá antes de ver publicada su obra (El Gatopardo) en 1958 por la editorial Feltrinelli, si bien el éxito casi inmediato y celebrado con la victoria del premio Strega dará comienzo al proyecto cinematográfico de Luchino Visconti y la película robará pronto el protagonismo al libro.

Al principio el rodaje no será nada fácil, Visconti ha accedido a que Burt Lancaster interprete el príncipe a cambio del financiamiento de la Fox, pero ese “cowboy texano” no le gusta y hará todo lo posible para que el altivo menosprecio sea lo bastante visible a incomodar el actor. Y cuando la relación entre ambos se vaya apaciguando el equipo de rodaje recordará cómo el actor observaba atento los gestos y las poses del italiano, porque solo al final lo había entendido: Visconti era el príncipe Salina. Un lazo invisible conectaba Mann, Tomasi di Lampedusa y Visconti: ellos mismos habían formado parte de aquel mundo del cual ahora narraban la decadencia. Sus obras no eran otra cosa que la elegía de la clase alta antes de su fin, el relato desesperanzado de los brillos y las luces capturados justo un instante antes de desvanecerse.

Se podría decir sin demasiadas reticencias que el autor de La gran ola odia desde lo más profundo de sus entrañas a sus protagonistas, y si al final el lector es hábilmente llevado a simpatizar con ellos no es por un arrepentimiento tardío, sino como mero expediente narrativo. “En la primera parte caen muy mal, te tienen que caer muy mal, pero no pueden ser tan desagradables que la gente no quiera seguir leyendo, así que son desagradables, pero hay también un punto de interés. Y al final con esta excusa pasan los años y los acabas humanizando, hasta dan un poco de lástima, porque en realidad ellos solo están cumpliendo con los que los padres les dijeron que tenían que hacer”.

Hay solo un personaje que podría representar el alter ego del autor y que de hecho es quien detiene durante más tiempo la primera persona del singular en un cambio repentino de narrador: Núria, la joven novia de Lambert, que entra en ese mundo por la puerta trasera y perfectamente consciente de ello contempla “la decadencia de la burguesía desde la mirada privilegiada del infiltrado” (página 115). Y, sin embargo, lo más desconcertante es que ni siquiera ella se salvará. Lamentablemente su humilde origen no hace que se convierta en ancla de salvación mientras los demás se ahogan. No es moral o éticamente mejor, todo lo contrario, es quizás el personaje más neurótico. El lector conoce muy bien la razón por la que los tres malvados actúan como malvados. Con Núria es diferente, hay detrás de ella un desprecio irracional hacia los excesos de la alta burguesía decadente que tiende a vestir los atributos del conformismo de clase. Pues sí: es una conformista.

Mientras escribo estas líneas la editorial Debate ha decidido publicar traducida al castellano Algo mejores. Artículos (1966-1983), recopilación de artículos escritos por Montserrat Roig, Esperemos que también sus novelas en catalán que no lo estaban sean pronto traducidas. En las primeras páginas se lee: “Una guerra algo exorbitante entre generaciones –me refiero al inevitable enfrentamiento entre gente nacida y formada en varias épocas históricas dentro del campo de la literatura– nos ha hecho perder el mundo de vista más de una vez. En primer lugar, porque calificar de ‘guerra generacional’ a tres o cuatros pelillos entre jóvenes de éxito inmediato y viejos resentidos en nuestro depauperado panorama resulta grotesco y, en segundo lugar, admitiendo de antemano tal depauperación, si acaso sólo es digna de plausibilidad la lógica oposición entre representantes de distintos frentes estéticos, los cuales, llevados por la oscilación de las modas o, si más no, de las necesidades del momento son impelidos a la polémica” (Algo mejores…, página 17).

La Roig se refería en este caso al panorama de la literatura catalana, e intentaba desviar la cuestión hacia la validez estética de cada obra sin que la edad del autor influyera en el juicio crítico, sin que “el resentimiento, miedo o ignorancia, entre los que empiezan a escribir” diera lugar a ilusorias y suicidas batallas. Más adelante la Roig, también feminista comprometida, arrojaba luz sobre la existencia de otros tipos de místicas, de diferente tipo al de la mística de la feminidad de Betty Friedan, “la de la maternidad, que me parece que va más ligada a la manipulación ideológica de las sociedades que no son libres” (Algo mejores…, página 127). Y advertía acerca de sus peligros: “las místicas sirven para controlar la libertad humana. La libertad del hombre y la libertad de la mujer” (Algo mejores…, página 129).

Retomando la enseñanza de Montserrat Roig: hay diferentes místicas que pueden condenar el tejido social a una cautividad mucho más duradera que la de la cárcel, porque aparentemente invisible e indolora. Y cuando sus tentáculos llegan sin temor a ceñir las páginas de una novela es la señal que su cuerpo ya ha invadido y adormecido a la masa.