Prólogo. El camino

Érase una vez una hermosa muchacha y un joven muy apuesto que se enamoraron, se casaron y formaron una pareja maravillosa que Dios bendijo con un precioso hijo varón (3 kilos y 900 gramos). Quisieron muchísimo al pequeño, lo cuidaron con celo, lo protegieron y lo mimaron. Lo llevaban en palmitas y le daban todo cuanto creían que se le antojaba. Por fin, cuando el niño tenía siete u ocho años, dejaron que sus pies se posaran en la tierra.

Lo primero que hice fue correr por el jardín hasta la cerca y salir a la calle, donde alguien me dijo:

—¡Adelante, Edward! Por allí…

Una vez cruzada la calle, otra persona me hizo un gesto con la mano indicándome que torciera en la esquina. Eso hice, y entonces una voz me dijo:

—Gira a la derecha y continúa recto. ¡No tiene pérdida!

Y así ha ido sucediendo desde entonces. Cuando he llegado a un punto donde necesitaba orientación he tropezado con un amable guía que me indicaba el camino a seguir para obtener lo que buscaba, llegar a mi próximo destino o hacer lo que yo quería.

Por eso este libro está plagado de nombres, algunos de los cuales os sonarán y otros seguramente no. Debo mucho a muchos desde el principio. Cada encrucijada de la vida constituye una oportunidad para tomar una decisión, y en algunos casos me ha bastado con escuchar a los demás.

El camino discurre desde Ward’s Place a Sherman Avenue pasando por la casa de mi abuela en el cruce de las calles 20 y R, Seatan Street, la calle 8, la calle T y Ledroit Park. (Mucha gente pensaba que yo le había comprado a J. E. la casa en el 1212 de la calle T, pero eso no es cierto: J. E. pagó de su bolsillo la casa y el coche; D. E. tan sólo compró su pequeña vivienda en el 2728 de Sherman Avenue, una casita muy agradable). Siempre recordaré la noche en que celebraron una fiesta en honor de Paul Robeson, nuevo héroe del fútbol americano aquella temporada. Tampoco olvido la fiesta a la que asistió lo más selecto de la sociedad de Virginia, el momento estelar en la historia de Warrenton, cuando la visita del príncipe de Gales.

El camino continúa después hasta Nueva York. Primero lleva al apartamento de la madre de LeRoy Jeffries en la calle 142, luego al piso de Forny Brooks en la 129. Forny y su mujer nos dijeron:

—Chicos, nos gusta lo que tocáis y podéis quedaros aquí todo el tiempo que queráis. No os preocupéis por el alquiler. Ya pagaréis cuando os vaya bien… Los dos tenemos claro que vais a llegar lejos de verdad.

Luego viene el apartamento de Leonard Harper en la Séptima Avenida, entre las calles 123 y 124 (yo era el pianista con quien Leonard ensayaba en el Connie’s Inn durante la época en que trabajábamos tanto en Barron’s como en el Kentucky Club).

Después estoy ya en mi propia casa, en el 381 de Edgecombe Avenue, desde donde el camino nos lleva por todo Estados Unidos y por las tierras de Canadá, Gran Bretaña y Francia. Desde el 935 de Saint Nicholas Avenue, mi siguiente hogar, la peregrinación sigue por Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia, Suiza, Luxemburgo y Finlandia. En tiempos más recientes, con el 400 de Central Park West como cuartel general, el camino nos lleva a Siria, Jordania, Afganistán, India, Ceilán, Pakistán, Irán, Irak, Líbano, Chipre, Turquía, Kuwait, Japón, España, Senegal, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Nicaragua, México, Bermudas, las Bahamas, las Islas Vírgenes, Jamaica, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Okinawa, Filipinas, Taiwán, Hong Kong, Tailandia, Malasia, Laos, Birmania, Indonesia, Australia, Fiji, Nueva Zelanda, la URSS…

¿Dónde está mi hogar? El alquiler lo pago en Nueva York.

“Duke” no es el único apodo que me han puesto o del que he disfrutado. Como era un buen segunda base, me llamaban “Otto” por el jugador de béisbol Otto Williams. Ése fue tan sólo el primero en una larga serie de motes: “Cutey”, “Stinkpot”, “Duke”, “Phoney Duke”… Doc Perry me llamaba “Wucker”, y Sonny Greer, que me llevó a Nueva York y me decía que no mirase tanto los rascacielos, me llamaba “Kid”. La mujer de Juan Tizol me llamaba “Apple Dumpling”; la de Cootie Williams, “Dumplin’”; la de Johnny Hodges, por su parte, me llamaba “Dumpy”, y Cootie todavía hoy sigue llamándome “Dump”. Fue Louis Bellson quien empezó a llamarme “Maestro”. Cress Courtney me llamaba “Pops”, y mi hijo, Mercer, “Pop” o “Fathoo”. Sam Woodyard me llamaba “Big Red”, Chuck Connors, “Piano Red” y Ben Webster solía decirle a la gente “id a hablar con el ‘Head Knocker’”. Haywood Jones, del grupo de baile Ford, Marshall and Jones, me llamaba “Governor” durante nuestros primeros días en el Cotton Club, pero Herb Jeffreys lo abrevió a “Govey”. ¡Y un montón de amigos y conocidos de Washington siguen llamándome “Elnm’t’tn”!

Primer acto

En danza

Las luces del escenario se atenúan… Se escucha una fanfarria… Una voz anuncia por los altavoces:

—Damas y caballeros, es un placer presentarles al músico más distinguido de la actualidad… ¡Duke Ellington!

Harry Carney patea el suelo y la banda ataca los primeros compases de ‘Take the ‘A’ Train’.

Un individuo entra sonriendo en el escenario. Avanza con paso ágil, contoneándose sin aparente preocupación, pero en realidad tratando de esconder el miedo escénico que en cualquier momento puede dominarlo por completo. Cuando llega ante el micrófono, y da igual la posición de éste, tiene que ajustarlo, toquetearlo o acariciarlo. Por fin habla al público y anuncia:

—Gracias, damas y caballeros, por su cálido y maravilloso recibimiento. En nombre de los chicos de la banda, sepan que los queremos con locura. Y ahora me gustaría presentarles a uno de mis amigos más queridos… ¡Nuestro nuevo, nuestro joven pianista en ciernes!

El hombre dirige un gesto expectante hacia los bastidores, pero nadie sale a escena, por lo que de inmediato se encamina al taburete del piano y allí se sienta. El taburete está casi siempre mal colocado, pero él no modifica su emplazamiento y empieza tocar. La sección rítmica formada por el contrabajo y la batería se une entonces acometiendo la introducción de ‘Rockin’ in Rhythm’. En un momento dado –o no dado–, el sonido se transforma con los ocho compases anteriores al momento en que los cinco saxofonistas se levantan de sus asientos, caminan por el escenario hasta llegar al micrófono y tocan al unísono el tema de la composición. Luego viene el solo de clarinete de Harry Carney, ñy el trombón con sordina de Booty Wood, y a éste se suman los vientos de Cootie Williams y Money Johnson con una fiesta “wa-wa”. Luego vuelven a sus asientos y la banda entera se embarca en los ondulantes acordes del clímax. Duke Ellington se levanta y hace a los músicos una señal con la mano para exhortarlos a “ponerse guapos”. Entonces se alzan todos, unos rápida y marcialmente, otros con tanta parsimonia que nos preguntamos si de veras serán capaces de conseguirlo. Pero al final todos lo hacen. —Gracias –dice Duke Ellington al micrófono–. Esto fue ‘Rockin’ in Rhythm’, de 1929. Y ahora vamos con ‘Creole Love Call’, de 1927. De 1927 siempre me voy a acordar muy bien: ese año yo tenía tres semanas de edad.

Los presentes reciben el error de cálculo con sonrisas y, en algunos casos, con risas abiertas: la fantasía parece divertirlos.

Suena una introducción de cuatro compases al piano, y los tres clarinetes se sitúan a continuación ante el micrófono. Cuando termina el tema, Duke Ellington hace un gesto con el brazo y presenta a Russell Procope como clarinete solista. Mientras sostiene el instrumento con delicadeza formando un ángulo que lleva a pensar en una varita mágica, Russell hace una elegante reverencia.

Una vez establecida la era a la que pertenece, Duke Ellington hace una pausa y dice:

—En el Festival de Jazz de Monterey presentamos una nueva suite llamada The Afro-Eurasian Eclipse. La suite está inspirada en unas palabras del señor Marshall McLuhan, de la Universidad de Toronto. McLuhan dice que el mundo entero se está volviendo oriental y que nadie estará en condiciones de preservar su identidad, ni siquiera los propios orientales. A decir verdad, nosotros viajamos mucho por el mundo y llevamos siete u ocho años observando este fenómeno. Hemos escrito una suite al respecto, y ahora vamos a tocar parte de ella para ustedes. Señoras y señores, en este segmento en particular hemos ajustado nuestra perspectiva a la del canguro y el diyiridú, lo que automáticamente nos sitúa en las antípodas, esto es, en el extremo opuesto del mundo. Desde allí no resulta fácil establecer quién está a la sombra de quién. A Harold Ashby le ha correspondido la responsabilidad y la obligación de sacar a relucir una porción infinitesimal de su barroco talento tan pronto como el pianista termine con su riki-tiki…

El público parece contento con esta ecléctica interpretación, y Ash a continuación lo traslada de Oceanía a Luisiana entre una sucesión de motivos orientales.

—En el Festival de Jazz de Nueva Orleans –prosigue Duke Ellington– presentamos otra composición nueva titulada ‘The New Orleans Suite’, y ahora quisiéramos que fuese Norris Turney quien interprete el solo principal. Damas y caballeros, Norris va a hacer todo lo posible por recrear el imparable júbilo en que uno se ve inmerso al encontrarse por primera vez con las electrizantes delicias rítmicas de Bourbon Street.

Esta introducción no termina de preparar al público para lo que sigue: el lírico retrato que Turney hace con su flauta del sutil encanto de Nueva Orleans.

Y el concierto sigue desarrollándose hasta que llega el momento de la despedida y Duke Ellington dice “os quiero con locura”, no ya sólo en inglés, sino también en los idiomas de los numerosos países que ha visitado desde que la banda fue por primera vez a Europa en 1933.

Washington

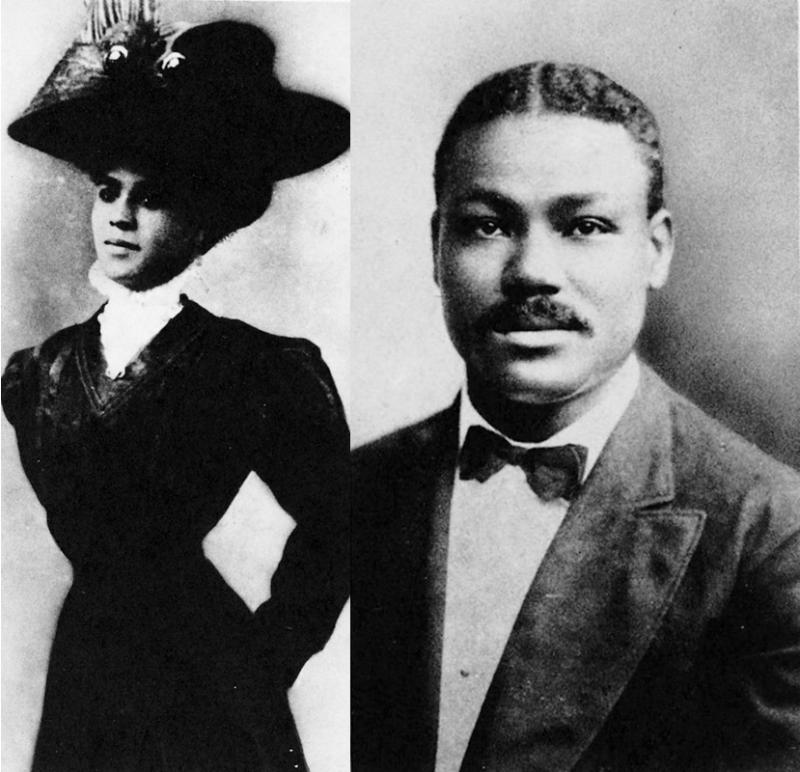

Dado que nadie más, aparte de mi hermana Ruth, ha tenido una madre tan fantástica y guapa como la mía, resulta difícil hallar palabras inteligibles que le hagan justicia en una descripción. Mis primos la llamaban tía Daisy, y ése se convirtió en el apelativo por el que todos la conocían. Ella por su parte llamaba a mi padre Edd, por mucho que su nombre en realidad fuese James Edward Ellington. Los niños de la familia lo llamaban tío Ed, pero para sus amigos más cercanos siempre fue J. E.

En su época de recién casados, mis padres vivían con la madre de mi madre, la señora Kennedy, esposa de un capitán de la policía en el Distrito de Columbia. Yo sólo me acuerdo de él por las fotos, pero Mamma, que era como llamábamos a la madre de mi madre, y mi abuelo tuvieron diez hijos, cinco varones y cinco hembras. Mi abuela siempre estaba rodeada por esa tropa de jovencitas que, incluso después de haberse casado, acudían a su casa como si siguieran viviendo en ella. Se trataba de una familia maravillosamente cálida donde todos se consideraban en parte propietarios de lo que poseían los demás, y eso me incluía.

De modo que me mimaron y remimaron, que fui tratado a cuerpo de rey por todas las mujeres de la familia, por mis tías y mis primas, sin que mi madre en ningún momento perdiera de vista a su tesoro. Pero a los cuatro años de edad se me ocurrió salir decididamente al jardín para examinar de cerca los rosales, tropecé con el cortacésped, me caí sobre una botella de leche rota y me corté el dedo anular de la mano izquierda. Por supuesto, aquello supuso una emergencia que obligó a la familia entera a decidir qué debía hacerse. Sigo llevando la cicatriz en el dedo y creo que ese mismo año pillé una neumonía. Comprendí por primera vez lo muy serio de la situación cuando mi familia hizo venir a dos médicos. Es posible que fuesen más, pues sé que mi madre quería que todos y cada uno de los médicos de Washington vinieran y obrarán el milagro de salvar a su pequeñín. Mi madre estuvo al lado de mi cama noche y día hasta que la fiebre desapareció. Yo era incapaz de hablar, pero sigo viéndola de rodillas, sentada, de pie y con el rostro sobre mi lecho, rezando y llorando.

—¡Es mi propio hijo y ni siquiera me reconoce!

En todo caso está claro que sus rezos consiguieron que me curase, y muy pronto volví a correr por el jardín trasero de mi abuela, a jugar con sus dos perros y mis cinco primitas bajo un emparrado con cuatro perales en el centro. Como había estado enfermo, me dejaban llevar la voz cantante en toda situación y conversación. Teníamos la costumbre de subirnos a los árboles y protagonizar toda clase de aventuras, imaginarias o no. Por entonces todos me llamaban Edward.

Cuando tenía cinco años, mi madre dijo que en realidad tenía seis y consiguió inscribirme en el primer curso de primaria. Por las mañanas me vestía y me hacía caminar hasta la escuela, que estaba a unas pocas cuadras de casa. Ella creía que no me daba cuenta, pero yo sí que reparaba en ello: todos los días me seguía hasta la escuela. Terminadas las clases, siempre me estaba esperando en la entrada de casa si no lo hacía en la misma puerta de la escuela.

No tuve problemas en la escuela, o eso creo, pues aprobé todos los cursos a pesar de mi entusiasmo por el béisbol. Un día en que uno de los chicos estaba haciendo gala de su destreza como bateador, me descuidé y volví el rostro de forma que recibí un golpe de bate –¡bam!– en plena nuca. Mi madre, que lo vio desde casa, salió corriendo a la calle y me llevó al médico a toda prisa. En ese momento me dolió, y supongo que aún debo llevar una marca del golpe, pero pronto dejó de dolerme. No obstante, a raíz de ese episodio mi madre decidió que me convenía más tomar lecciones de piano.

Mi profesora de piano, la señora Clinkscales (ése era su apellido) [podría traducirse como “tañescalas”. N. del T.], estuvo cobrando varias clases semanales a lo largo de muchas semanas, pero la verdad es que no asistí ni a la mitad de las clases por mi querencia al béisbol y a juguetear por las calles. Lo recuerdo muy bien porque cuando la señora Clinkscales dio un recital de piano en la iglesia con todos sus pupilos, yo fui el único que no supo tocar su fragmento. ¡La señora Clinkscales tuvo que tocar la melodía mientras yo me limitaba a aporrear la base rítmica! Como es sabido, en la base rítmica radica la clave del estilo pianístico que con el tiempo más he llegado a apreciar. Y también me gustaría haberlo aprendido entonces, pues dicha base estaba indisolublemente unida a lo que los pianistas de veras descollantes en aquel momento ejecutaban con la mano izquierda. ¡Más tarde volveremos a la cuestión!

Pero entonces nadie consideraba que el piano fuera la principal de mis habilidades. “¿Por qué tomárselo tan en serio?”, me preguntaba yo. Al fin y al cabo, el verdadero territorio de los hombres auténticos lo constituían el béisbol, el fútbol americano y el atletismo, que naturalmente eran lo más importante para mí. El equipo de Washington estaba integrado en la American League, y yo no quería perderme un solo partido. La única forma de lograrlo consistía en obtener un empleo de alguna clase en el propio estadio de béisbol. Al final conseguí uno de esos trabajos, y fue entonces cuando experimenté el miedo escénico por primera vez. Mi función era la de pasearme entre el gentío gritando:

—¡Cacahuetes, palomitas, chicle, caramelos, puros, cigarrillos, programas…!

Los nervios se me pasaron pronto, aunque el primer día me perdí buena parte del partido mientras andaba por las gradas. Al final de esa temporada ya me habían ascendido. Mi labor consistía ahora en gritar:

—¡Bebidas frías, caballeros! ¡Bebidas heladas!

El béisbol me tenía sorbido el seso de tal manera que fue un milagro que vendiera cosa alguna. La oportunidad de pasearme por el estadio contemplando a aquellos héroes cuyas efigies aparecían en las cajetillas de cigarrillos cuando uno tenía suerte lo era todo para mí.

Washington por esos días estaba lleno de campos de deporte gratuitos, y nosotros acostumbrábamos a jugar al béisbol en una vieja pista de tenis que había en la calle 16. El presidente Roosevelt a veces se acercaba montado en su caballo y nos veía jugar. Cuando por fin se marchaba, nos saludaba con la mano, y nosotros le devolvíamos el saludo. Así era Teddy Roosevelt: iba solo en su caballo, sin escolta de ninguna clase.

Mi padre trabajaba como mayordomo en la casa del doctor Cuthbert, en el 1462 de Rhode Island Avenue, en el extremo sur de dicha arteria. Según tengo entendido, la casa sigue hoy donde estaba. El criado y la doncella estaban a sus órdenes, y mi padre era quien tomaba las decisiones entre aquellas cuatro paredes. El doctor era hombre prominente en la sociedad, y es probable que recomendase la contratación de mi padre para eventos sociales, pues mi padre también formaba parte de una suerte de cooperativa de cátering para fiestas y banquetes. Cuando él o uno de sus socios conseguían un contrato, los demás compañeros trabajaban de camareros. Empleaban a buenos cocineros y ofrecían un servicio impecable. Recuerdo que hasta contaban con un botones, pues un día algo le pasó a dicho botones, a quien me tocó sustituir en sus funciones.

Mi padre tenía la casa llena de los mejores manjares disponibles; gracias a su trabajo comíamos los filetes más jugosos y la mejor carne de tortuga. Pero él insistía en comer pollo al horno y macarrones con queso los domingos; judías estofadas, verduras y pan de maíz los miércoles; y a los demás días también les correspondían unos platos precisos que ahora no recuerdo.

Durante la Primera Guerra Mundial dejó su empleo de mayordomo y alquiló una gran casa en la calle K, en un barrio de buen tono donde vivían muchas sufragistas. Con el tiempo alquiló nuestras habitaciones y siguió en la cooperativa de cátering hasta que empezó a trabajar haciendo planos fotográficos en el astillero de la armada. Continuó con este trabajo hasta que empezó a padecer artritis en la rodilla.

Lo tuviese o no, J. E. siempre se comportaba como si nadara en dinero. Gastaba y vivía como un hombre rico, y cuidaba de su familia como si fuese millonario. Lo mejor siempre tenía que ser examinado a fondo para garantizar que era lo bastante bueno para mi madre. ¿Es posible que fuera más rico que un verdadero millonario? No estoy seguro de que no lo fuese.

Mi madre fue la primera en visitar Nueva York. Fue allí para verme actuar en el Ziegfeld Theatre en 1929 y regresó para quedarse en 1930. Un año después convencimos a J. E. de que se mudara también. Con su artritis no le sentaba bien pasarse horas seguidas de pie trabajando en los planos, pero él insistía en que necesitaba trabajar.

—¿Y qué voy a hacer allí? –preguntaba siempre–. Yo allí no tengo nada que hacer.

En consecuencia, cuando por fin llegó le informé de que tenía un empleo para él. Le entregué una pluma estilográfica y le dije:

—A partir de ahora eres mi secretario personal.

Como ya he dicho, mi madre era muy hermosa, mientras que mi padre simplemente era bien parecido. Ella había terminado los estudios de secundaria, pero no creo que él llegara a pasar de octavo grado. Y sin embargo se expresaba con un vocabulario que yo un día esperaba igualar. De hecho, siempre he tratado de hablar como mi padre. Era amigo de las fiestas, gran bailarín (de salón), entendido en vinos y un hombre inigualable a la hora de mostrarse cordial y hacerse querer. Cuando en 1933 viajé por primera vez a Europa, no tuve dificultad alguna para manejarme con los cubiertos de plata en la mesa del Olympic. Mi padre me había inculcado que un caballero nunca tiene problemas a la hora de utilizar el tenedor, la cuchara o el cuchillo apropiados y se había ocupado personalmente de enseñarme su uso.

También tenía un ingenio formidable y siempre sabía a la perfección lo que convenía decirle a una dama, ya fuera en tono formal o de manera directa y coloquial. Era muy sensible a la belleza, a la que rendía homenaje con toda elegancia, sin propasarse ni cohibirse. Nunca trataba de herir a una mujer en su orgullo o de dañar su imagen.

—Lo que es lindo es lindo y punto –solía decir–. Pero la belleza va mucho más allá.

Estuviera donde estuviese, siempre tenía las palabras adecuadas.

—Millones de hermosos copos de nieve celebran y honran vuestra belleza –declaró en Canadá.

Cuando estaba en California, comparaba la piel bronceada de sus gentes con los sutiles crepúsculos de ese estado. Y si se encontraba en el Medio Oeste, describía el Misisipi como un rápido mensajero que se encaminaba al mar sin tardanza para anunciar la existencia de una onda de fuerza por completo irresistible motivada por el renacimiento de Venus. En Nueva York y en la Costa Este hablaba sobre la conveniencia de “una belleza que sea bella pero no tontorrona”. A veces se esforzaba en hacer un elogio de este tipo y tenía que disculparse por la emoción que le impedía mantener la voz bajo control.

Mi madre empezó a hablarme de Dios cuando yo era muy pequeño. En casa nunca se hablaba de la gente en función de su piel (fuera ésta blanca, roja, cobriza, negra o amarilla) ni de las diferencias que entre unos y otros existían. No me acuerdo bien del momento exacto, pero sí recuerdo que estaba bastante crecidito cuando por primera vez oí hablar de todo eso. Estoy seguro de que para mi madre era evidente que Dios se valió de una mezcla de fértil tierra negra, arcilla roja y arena blanca para crear al primer hombre a fin de que en adelante ningún ser humano pudiera creerse mejor que los demás.

El interés principal de mi madre era saber más y comprender mejor a Dios, de quien pintaba los más maravillosos retratos verbales. En domingo me llevaba al menos a dos iglesias, que solían ser la baptista de la calle 19, la iglesia de su propia familia, y la John Wesley A. M. E. Zion, la de la familia de mi padre. Nunca terminó de dejarme claro que dichos templos pertenecían a denominaciones religiosas distintas, y estoy convencido de que eso para ella no tenía importancia. Ambas predicaban el mensaje de Dios, el de Jesucristo, y eso era lo principal.

Cuando me llegó la edad, también me hicieron ir a la escuela dominical. Yo no terminaba de entender bien las enseñanzas que allí se impartían, por mucho que me aportaran una maravillosa sensación de confianza y seguridad. La fe me llevaba a disfrutar de esa sensación. Como si yo fuera un niño muy pero que muy especial, mi madre solía decir:

—Edward, has sido bendecido. No hay nada que deba inquietarte, Edward. ¡Has sido bendecido!

¿Que si creo haber sido bendecido? ¡Pues claro que sí! En primer lugar, mi madre así me lo dijo muchísimas veces, y siempre me lo decía en tono tranquilo y seguro. Mi madre nunca levantaba la voz al hablar, y yo tenía clara la verdad de todo cuanto me decía. Con independencia de donde estuviera yo o de las condiciones precisas del momento, mi subconsciente siempre daba la impresión de tenerlo muy claro en ese sentido. Razón por la que a fecha de hoy sigo sin tener más miedos que los de acaso herir u ofender a otros. En mi vida se han dado tantas circunstancias extraordinarias e inexplicables… Siempre he tenido la sensación de haberme encontrado con las personas adecuadas en el momento y el lugar adecuados, con las personas que me orientaron y ayudaron del modo preciso que yo entonces necesitaba.

Mi madre con el tiempo empezó a dejar que me alejara de su lado con Sonny Ellington como mi protector. Sonny en realidad se llamaba William y era el hijo de John, el hermano de mi padre. Bastantes años mayor que yo, hacía las veces de primo, guardaespaldas, consejero y compañero de confidencias y correrías. Éramos un par de jovencitos todavía, y Sonny tenía por costumbre contarme en detalle todo cuanto sucedía en el mundo desde el punto de vista de las revistas deportivas y la Police Gazette. Sonny era muy buen deportista. Todos los chicos del barrio reconocían sus dotes para el béisbol y el atletismo, y tal como pintaban las cosas, yo mismo muy bien podría haber acabado por convertirme en un deportista consumado. Como es sabido, el caminar resulta un muy buen ejercicio para los deportistas, y cuando salíamos de la iglesia los domingos, Sonny me embarcaba en una pequeña gira que implicaba ir andando a todos los extremos del Distrito de Columbia para visitar a nuestros parientes (unos veinticuatro tíos y tías), a los más duchos de ellos a la hora de hornear pasteles y llenar la nevera de helado. La tía Laura vivía en la esquina de las calles 15 y H, al noreste de Washington, la tía Ella en el suroeste de la ciudad, la tía Emma en Georgetown, y así.

Nunca he llegado a calcular con exactitud hasta dónde llegamos a caminar, pero cuando hoy pienso en ello las distancias me parecen imposibles. Un día, en una de las estaciones del ferrocarril que enlazaba la playa de Chesapeake con la ciudad, me dejé llevar por el entusiasmo o las ansias de comprarme cierta clase de golosina y acabé por gastarme el dinero que me habían dado para el billete de vuelta a casa. De forma que nos vimos obligados a recorrer a pie el largo camino hasta la esquina de las calles 12 y T, en la otra punta de Washington. Mi primo me llevó muchas veces al parque de Rock Creek con intención de enseñarme a nadar, pero nunca llegué a quitarme la ropa y jamás aprendí a nadar. Yo prefería correr en pos de los conejos y las ardillas, pues mi propósito más bien era el de convertirme en un buen atleta.

Sonny acostumbraba a comprarse todas las revistas baratas con relatos del Oeste que encontraba. El tío John y la tía Hannah, su padre y su madre, se lo tenían prohibido, pero él se encerraba a leerlas en el cuarto de baño con el pestillo echado, en el cobertizo de las herramientas o en el parque, allí donde pudiera estar a solas con los buenos y los malos de aquellas irresistibles historias de vaqueros, lejos de la mirada de la autoridad familiar. Cuando terminaba de leerlas, me pasaba las revistas, que yo a continuación leía valiéndome de idénticas añagazas.

A los once o doce años de edad ya había leído a Sherlock Holmes, a Cleek de Scotland Yard y a Arsenio Lupin, y estaba familiarizado con todas las teorías literarias sobre el robo con escalo o los métodos de asesinato. Sabía cómo marcar los naipes, repartir las segundas cartas de la baraja y reconocer los movimientos precisos y las maniobras de distracción de los carteristas. Alguien dijo una vez que habría podido convertirme en un buen abogado penalista, pero a mí más bien me inquieta la suerte que habría corrido de haberme convertido en delincuente profesional. ¿Qué clase de música habría compuesto cuando me hubiese encontrado en una u otra mugrienta celda carcelaria?

En la escuela comencé a interesarme por la pintura y el dibujo, y me di cuenta de que no se me daban mal del todo. Mi madre y mi padre me animaron a seguir cultivándolos, con lo que el piano fue situándose en segundo plano. Nuestros estudios se tornaron un poco más serios en octavo curso. Además de la aritmética, el álgebra y la lengua y literatura, que nos enseñaban como lo más importante del mundo, mi maestra –la se- ñorita Boston, quien a la vez era la directora del colegio– insistía en la importancia de expresarse con corrección. Dicha enseñanza en el futuro iba a tener una importancia decisiva en nuestras vidas. Cuando por fin volamos solos, tuvimos que manejarnos con la grave responsabilidad de encontrarnos en casi todo momento en escena, pues, al encontrarse ante un negro en persona, la gente siempre lo escrutaba con atención para ver si se ajustaba a las concepciones raciales al uso. La señorita Boston nos enseñó que el habla correcta y las buenas maneras constituían nuestras obligaciones primordiales, pues como representantes de la raza negra teníamos que conseguir que a nuestra gente se la respetara como era debido. Como todos los alumnos éramos de color, nos enseñaban la historia de los negros a conciencia, para que conociéramos bien los orígenes de nuestro pueblo. En aquella escuela había orgullo, verdadero orgullo de raza, en un momento en que en Washington se daba un movimiento tendente a la integración racial en las escuelas. ¿Y quiénes eran los primeros en oponerse a ella? Pues los mismos orgullosos negros de la ciudad, quienes intuíamos que el tipo de chicos blancos con quienes pretendían juntarnos no terminaban de estar a nuestra altura. No recuerdo cuántas castas de negros había en Washington por entonces, pero tampoco he olvidado que si uno se mezclaba alegremente con según qué elementos, los mayores no tardaban en hacerle saber que semejantes alegrías estaban fuera de lugar. Sin duda había muchos que encontraban estupenda dicha situación, pero ni yo ni mis primos lo veíamos así. Una muestra de que todas aquellas castas podían y debían mezclarse en libertad se daba en el salón de billares de Frank Holliday, sobre el que más adelante me extenderé.

Todos los veranos, mi padre nos despachaba a mi madre y a mí de vacaciones a la casa de su hermana Carrie en Atlantic City o a la del hermano de mi madre, John Kennedy, en Filadelfia. Viajábamos en vagón Pullman y siempre lo pasábamos muy bien, hasta que mi madre un año decidió ir a Asbury Park. Yo por entonces estaba a punto de empezar mis estudios de secundaria, y aunque la intención de mi madre era ir de vacaciones, ese verano decidí buscarme un trabajo.

Estábamos frente al océano Atlántico, y en la ciudad había varios hoteles impresionantes, pero esas semanas estaban siendo lluviosas, por lo que no resultaba fácil encontrar empleo como botones. Un día estábamos varios muchachos esperando junto a la puerta de un hotel para ver si había suerte y nos ofrecían alguna cosa, cuando un hombre salió y explicó:

—Mirad, la temporada está yendo fatal, así que no vamos a contratar a ningún botones. Pero he oído que en el First Avenue necesitan a un friegaplatos.

Todos los chicos salimos de estampía hacia el First Avenue para hacernos con aquel trabajo, y yo fui el primero en llegar.

—Me han dicho que andan buscando un friegaplatos –expliqué cuando la encargada me abrió la puerta.

—Es verdad que lo andamos buscando –respondió–, pero tú no tienes pinta de friegaplatos. ¡Si no eres más que un niño! –en ese momento volvió a mirarme con mayor atención y dijo—: ¡Pero pasa adentro, anda!

Hizo que me sentara a la mesa de la cocina y me sirvió un montón de galletas, pan de maíz, bollos dulces, crepes, mantequilla, confitura y leche.

—Voy a hablar con la jefa –anunció–. A ver qué dice.

Me dejó allí sentado, y cuando volvió con la propietaria, todos los platos estaban vacíos.

—Aquí lo tiene –explicó–. Dice que es friegaplatos y no parece más que un niño, aunque es verdad que come como un hombretón.

Conseguí el empleo y entré en un mundo nuevo. En el hotel trabajaba un hombre llamado Bowser que el año anterior había sido el friegaplatos y en ese momento trabajaba como jefe de camareros.

—Chico, salta a la vista que no tienes ni idea de fregar platos –me dijo el primer día–. A ver cómo lo haces.

Dicho y hecho, me puse a fregar los platos.

—No, no, así no –dijo él–. Lo que tienes que hacer es apilar todos los platos, ponerlos en el fregadero grande, rociarlos con el jabón en polvo y llenar el fregadero de agua hirviendo.

Así lo hizo él mismo, paso a paso, tras lo cual metió la mano hasta el fondo y sacó un plato.

—Fácil –dije yo.

Metí mi propia mano, me quemé a base de bien con el agua y me faltó tiempo para sacarla de vacío.

—Ajá –soltó él–. Ya decía yo que no eras más que un niño.

Bowser sin embargo era buena persona, y a lo largo de ese verano fregó casi todos los platos que me correspondían, por mucho que lo hubieran ascendido a jefe de camareros. Solíamos charlar, y una vez le expliqué que había estado escuchando a los pianistas de la zona de Washington.

—Pues mira, en Filadelfia hay un pianista joven llamado Harvey Brooks… –indicó–. Debe de tener tu edad, más o menos. Tendrías que ir a escucharlo un día. Es tremendo.

Nos quedamos en Asbury Park el verano entero, pero mi madre volvió a casa antes de que lo hiciera yo. En nuestro camino de regreso a Washington, Bowser y yo nos detuvimos en Filadelfia, donde escuché a aquel joven Harvey Brooks. Tenía mucho swing y hacía maravillas con la mano izquierda, y para cuando volví a casa me moría de ganas de volver a tocar. Hasta entonces nunca había terminado de despegar, pero tras haber escuchado a Harvey me decía que iba a tener que hacerlo como fuera. Fui a visitar a un par de pianistas, pero no conseguí aprender nada de cuanto trataron de enseñarme.

Mi madre solía tocar el piano tonadas bonitas como ‘Meditation’, tan hermosas que me hacían llorar. Mi padre también tocaba, pero de oído y siempre fragmentos de ópera. Una vez que tuve que guardar cama en casa un par de semanas a causa de un resfriado, empecé a juguetear con el piano, recurriendo a lo poco que recordaba de las clases que había tomado –en lo referente a la digitación, sobre todo–, y acabé por componer una pieza que llamé ‘Sugar Fountain Rag’ porque algo antes había trabajado sirviendo refrescos en la barra del Poodle Dog Café. Toqué la pieza para otros y dijeron que les gustaba.

Fue por esta misma época, justo antes de entrar en el colegio y de que me cambiara la voz, cuando me dieron el apodo de “Duke”. Yo tenía un amigo, Edgar McEntree (él insistía en pronunciar su apellido con el acento en la sílaba “en”) que era muy fino y gustaba de vestir bien. Su familia era de buena posición, tenía una intensa vida social, y siempre estaban invitándolo a fiestas y demás. Creo que Edgar se dijo que para gozar del privilegio de su amistad era necesario que yo tuviera un título nobiliario. Y por eso empezó a llamarme “Duke”.

Un día, cuando llevaba poco tiempo en el colegio, los alumnos mayores montaron una fiesta en el gimnasio. Edgar McEntree, mi amigo y compinche, se coló en la fiesta y me coló a mí también. Su amigo Duke, anunció, era pianista y no iba a tener problema en tocar si lo invitaban a ello. Me invitaron a hacerlo y lo hice. Creo recordar que toqué ‘What You Gonna Do When the Bed Breaks Down’, mi segunda composición, un tema lento e idóneo para el baile agarrado. “¡Otra vez, otra vez!”, gritaron cuando terminé. Los alumnos mayores después me llevaron a la tienda de comestibles más cercana, donde prometieron convertirme en uno de ellos. En la tienda pidieron ginebra y vino de moras y me dieron a beber una mezcla de ambos, explicándome que el nombre del combinado era “arriba y abajo”.

A la mañana siguiente, tres de las jovencitas más guapas que en este mundo han sido estaban plantadas delante de mi casa mirando al segundo piso.

—Señora Ellington, ¿Edward está listo? –preguntó una de ellas a gritos.

—Sí, cariño –respondió mi madre–. Ahora mismo sale.

Cuando salí, echamos a andar y giramos por la esquina en dirección al colegio, pero a mitad de la cuadra de casas las chicas me dijeron:

—Hoy no vamos al colegio. Vamos a casa de Ina Fowler, donde hay un guateque. Viene Gertie Wells. Y Roscoe Lee, Earl Hyman, Shrimp Brauner y Claude Hopkins… Todos se van a saltar las clases.

(Gertie Wells era una pianista muy buena, pero nunca llegó a tocar profesionalmente fuera de Washington).

Y bien, eso fue lo que hicimos, y todo marchó sobre ruedas. A partir de esa vez me invitaron a muchas fiestas, en las que aprendí que cuando uno tocaba el piano siempre había una chica guapa mirándote de pie junto al extremo de las notas graves del teclado. Dejé de aspirar a convertirme en un deportista famoso. Sin embargo, si en ese momento hubiera pensado que estaba aprendiendo a tocar el piano para ganarme la vida en el futuro… ¡Nunca lo habría conseguido!

Durante la Primera Guerra Mundial trabajé en el Departamento de Marina como mensajero. Después me trasladaron al Departamento de Estado. Por entonces aún no existía el Pentágono, y los departamentos de Estado, Defensa y Marina estaban todos en un edificio situado al oeste de la Casa Blanca, mientras que el Tesoro estaba al este. Me encontré en una sección recién creada, la división de transporte para los departamentos de Estado, Defensa y Marina, y nuestra labor era la de hacer reservas de billetes para los peces gordos. Mi jefe vino a darme la bienvenida personalmente a mi pequeño escritorio de mensajero. Los tipos como él eran ricos en la vida civil y ejercían sus cargos oficiales a cambio del simbólico salario de un dólar al año; como era de esperar, mi jefe ocupaba el escritorio grande.

—Y bien, Edward –me dijo esa primera mañana–. Voy a salir a almorzar y quiero que estés atento al teléfono.

Cuando volvió me dijo que lo había hecho muy bien. Al poco rato me explicó que tenía que salir de nuevo.

—Voy a acercarme al club a tomar una copa y quiero que vuelvas a estar atento al teléfono. Si alguien llama y pide una reserva, telefonea a la compañía Pullman y diles que envíen aquí los billetes. Cuando lleguen, ocúpate de entregarlos personalmente en la dirección que te hayan dejado.

Así lo hice, y cuando volvió a última hora de la tarde me dijo que había hecho un trabajo espléndido. A partir de ese día pasé a ocupar el escritorio grande, y allí seguí hasta el fin de la guerra. Creo que por entonces me sabía los horarios de todos los ferrocarriles de importancia del país, cosa que luego me fue útil.

Mi jefe acabó por cogerme aprecio y un día me explicó cómo se hacía uno rico.

—Lo fundamental es ganar tus primeros mil dólares. Una vez los tengas, querrás ganar mil más. Cuando tengas diez mil, querrás ganar diez mil más. Y cuando tengas cien mil, no pararás hasta conseguir el millón.

Razón por la que hoy sé lo que tengo que decirle exactamente a todo joven ambicioso que aspire a hacerse rico, si bien poner el plan en práctica es otro cantar muy distinto. Como Django Reinhardt solía decir, “a lo mejor, mañana…”. Claro está que yo nací en una familia rica.

Otras de mis actividades extraescolares merecen ser asimismo mencionadas. En los teatros de revista no dejaban entrar a los menores de dieciséis años, pero los alumnos del colegio que teníamos doce un buen día nos dijimos que había llegado el momento de tener o simular esos dieciséis años. Ni cortos ni perezosos, fuimos al Gaieity Theatre y compramos las entradas sin que nadie nos lo impidiera. Lo encontramos todo muy interesante, así que volvimos muchas otras veces. En el escenario se hacían muchos chistes, y si uno tenía ganas de aprender y no sólo distraerse, como a mí me sucedía, con el tiempo empezaba a entender el eje fundamental del asunto y todo lo que éste conllevaba. Los espectáculos eran muy buenos, y me fijé en muchos detalles, en trucos de escenario, en la gran complejidad de las producciones y también en las muchachas tan apetecibles, que siempre aparecían guapas vistieran lo que vistiesen. También lo estaban, hay que añadir, se quitaran lo que se quitasen. No mucho más tarde, cuando tenía unos catorce años, empecé a ir a la sala de billares, a la que, como es natural, tampoco podían acceder los menores de dieciséis.

En la calle T había una gran sala de billar, entre las calles 6 y 7, la sala de billares de Frank Holliday, vecina al Howard Theatre. No era ésta una sala de billares normal y corriente, de las que hay en todo barrio. Se trataba del verdadero pináculo de las salas de billar, el lugar al que acudían los muchachos de todos los distritos, así como los grandes profesionales del billar de la ciudad entera. También había quienes venían de fuera, y eran frecuentes las partidas de campeonato. Allí parecían converger jóvenes de toda clase y condición: colegiales mayores y menores de dieciséis años, universitarios, algunos de ellos de último curso y que empezaban a hacer sus pinitos en la medicina, el derecho o la ciencia; también muchos mozos de cuerda y camareros empleados en los trenes Pullman. Éstos siempre tenían mucho que contar sobre los lugares en que habían estado. Los nombres de las ciudades lo dejaban a uno impresionado. Siempre los escuchabas decir “acabo de venir de Chicago” o “anoche estuve en Cleveland”. En una sala de billar uno siempre anda a la escucha, y todo aquello sonaba lo que se dice magnífico.

También había jugadores, profesionales y aficionados. Uno de ellos, llamado Strappy Manning, si mal no recuerdo, estaba considerado como un fenómeno. Freddy Woods era un hacha a los dados, a los que jugaba sobre una de las mesas de billar, donde con un simple par de dados era muy capaz de sacar toda la numeración consecutiva, del dos al doce, para volver al dos otra vez, de forma consecutiva también. Freddy siempre andaba haciendo exhibiciones de toda clase. También venían tipos que se exhibían a los naipes y enseñaban trucos como el de repartir la segunda carta en el mazo y otras añagazas por el estilo. En una partida de black- jack, si uno está repartiendo con cartas marcadas y advierte que necesitas un cinco o un seis para llegar al veintiuno, muy bien puede recurrir a pasarte la segunda carta del montón si el naipe que te hace falta por casualidad es el primero.

A veces venían médicos de hospital, que curaban los resfriados. Y expertos en caligrafía que se divertían copiando una firma ajena en un talón que luego cobraban en el banco, para después devolverle el dinero a su dueño, con la simple intención de dejarles claro a todos los de la sala de billares lo artistazos que eran en lo suyo. El dinero no lo necesitaban. Lo hacían para divertirse. Por allí también circulaban un par de carteristas, tan infalibles que cuando se encontraban en Nueva York tenían prohibido el acceso al metro. En último término, todos eran unos artistas extraordinarios.

Las profesiones liberales estaban representadas por, entre otros, el doctor Charles Drew, quien fue el primero en conseguir que el plasma sanguíneo fuera verdaderamente efectivo para fines médicos. También estaban los hermanos Curtis; uno de ellos con el tiempo se convirtió en oftalmólogo, y el otro en cardiólogo. Bub Boller y George Hayes eran abogados. El amigo íntimo de Frank Holliday era Clarence Cabiness, cuyo apodo era Snake [serpiente]. Cabiness era un hombre cuya presencia imponía, una especie de “Mister Cool” de su época. Aunque procedía de una buena familia, con el tiempo acabó metido en el ambiente de los apostadores de los hipódromos y cosas por el estilo.

Por supuesto, a la sala de billar también acudían los pianistas. Uno de ellos era Ralph Green, quien nunca terminó de convertirse en profesional. Otro era Claude Hopkins. Y otro era Shrimp Bonner. Phil Word, quien tocaba en el Howard Theatre, era conocido por ser también un buen compositor de canciones. Roscoe Lee, quien más tarde se metió a dentista, era otro de los habituales. Él y Claude Hopkins eran de los pianistas que sabían leer partituras, al igual que Doc Perry, Louis Brown y Louis Thomas, quien tan sólo aparecía de vez en cuando. Les Dishman era quien mejor funcionaba con la mano izquierda. Y luego estaban Clarence Bowser, Sticky Mack y Blind Johnny. Éstos no sabían leer partituras, pero entre ellos y los pianistas que sí sabían se daba un entendimiento y un intercambio maravillosos. Y no debo olvidarme de los baterías extraordinarios que más adelante me acompañarían. Hombres como Bill Jones y Bill Beasley de pronto se sumían en ritmos 3/4, 5/4 o similares y hacían lo posible por llevarme al límite con mi propio instrumento.

Me pasaba noches enteras escuchando a Doc Perry, Louis Brown y Louis Thomas, músicos formados en el conservatorio. Pero también escuchaba a instrumentistas que nunca habían estudiado. Entre ambos grupos se daba una fusión y un intercambio de ideas, y siempre se ayudaban entre ellos mientras yo los escuchaba con atención apoyado sobre el piano. ¡Y es que yo sabía escuchar!

Louis Brown tenía una técnica increíble. Tocaba en terceras cromáticas más rápidamente que los grandes del momento podían tocar en cromáticas sencillas (con la mano izquierda podía tocar un acorde de oncena en cualquier tono). Los demás tan sólo podían escucharlo maravillados, aunque sin envidia, pues todos disfrutaban del virtuosismo de un pianista. Le aplaudían anonadados, reían entusiasmados y se daban palmadas en las espaldas cuando terminaba, tras de lo cual cada uno de ellos pasaba a exhibir por turno sus propios recursos personalísimos. Doc Perry y Louis eran chicos de conservatorio, pero al tiempo tenían un profundo respeto por los músicos que tocaban de oído y, a pesar de que sus técnicas respectivas diferían tanto como el chino del inglés, se colmaban de elogios mutuamente, y entre unos y otros se daba un intercambio maravilloso. Todos parecían aprender algo de la forma de tocar de los demás: los músicos de oído recibían con entusiasmo lo que hacían los de conservatorio, y los de conservatorio, fascinados a su vez, trataban de poner en práctica lo que los de oído ejecutaban. Aquélla era una atmósfera fantástica y beneficiosa para todos. Los mismos oyentes estaban encantados y nunca tenían suficiente. Cuando me escuchó tocar por primera vez, Doc Perry reconoció que en mí había madera de pianista, me invitó a su casa a tomar algo y, uno a uno, me enseñó sus recursos, algunos de los cuales me siguen sirviendo (para librarme de un calambre muscular en escena, por ejemplo). A pesar de tanto como me enseñó, Doc en ningún momento me pidió remuneración. Yo creo que simplemente le caía bien, porque era un muchacho agradable. A todo esto, yo lo respetaba mucho más de lo que él pudiera imaginar.

Este texto pertenecen al libro que, con traducción de Antonio Padilla, ha publicado Libros del Kultrum.