El silencio de un cielo bajo y plomizo tocaba la espesura del valle y acunaba, a esa hora, el canto del cuclillo. “Cucú, cucú”. Notas reverberantes que marcaban el paso lento de un niño entre los charcos de su patria. Su infancia. Al fondo, el verdor resplandeciente de un paisaje digno del arte de Thomas Gainsborough. Un espacio de recreo donde los recuerdos, como presentes, se fundían sobre las letras oxidadas del cartel con el nombre del pueblo. Belendiz. Reflejada en el agua del río, la silueta pueril pescando anguilas con su padre, cogiendo nidos de los árboles y robando ciruelas, peras y pepinos. El telón crepuscular daba paso entonces a un nuevo escenario, igual de real, igual de festivo.

Sobre el polvo escupido por el camino de grava se erigía, a lo lejos, la imagen de un joven acompañado de su mejor amigo. Los fuegos artificiales dibujaban las fiestas de Reyes en la localidad de Lequeitio. Manuel Leguineche Derteano, un apuesto mozo de Belendiz, de genio vivo, temperamental, aclaraba sus zapatos mientras observaba en lontananza el rostro de Rosa Bollar Odiaga, “Rosita”, una estudiante de las teresianas de Bilbao que disfrutaba de las vacaciones navideñas en su pueblo. La correspondencia en la mirada pronto daría paso a sonrisas envueltas en papel de regalo, disparos de champán y regueros de confeti. Un tiempo fugaz del que acabaría surgiendo un compromiso de boda. La ceremonia, en la que se iban a entremezclar los brindis exultantes con el rugir de los aviones militares, se iniciaría con un excelso ágape previo al baile, que el novio rubricaría regalando palabras vestidas de gala a su amada: “Se nota que eres de puerto de mar, porque te da igual casarte por la iglesia”. Manuel, muy conservador, y Rosita, no tanto, habían decidido estrechar sus pasos y empezar una nueva vida en Belendiz, mientras en Europa las potencias del Eje invadían la Unión Soviética. La casona de los Leguineche, la propiedad de estilo indiano construida en 1925 por el padre del recién casado, sería el lugar de convivencia de tres núcleos familiares, testigo de aquellos años especialmente crueles en la comarca guerniquesa. En la planta baja, junto a la enorme palmera que abría sus ramas como abrazo de bienvenida, residían los padres de Manuel: Martina y Manuel; en la primera altura, su hermana María, su cuñado Santi y sus sobrinos Santos, Manolo y Mila; y en la segunda, el flamante matrimonio junto a María, la madre de Rosita, una mujer que había regentado una panadería-repostería en Lequeitio, con la que había conseguido ofrecer a su hija una existencia desahogada. La vida discurría intensa y agitada, como el estallido enérgico de las olas sobre las rocas cantábricas. Así, el recién casado Manuel no tardaría en crear una sociedad de explotación de bosques, Toña y Leguineche, S. L., proveedora de los altos hornos bilbaínos. Una importante serrería industrial que continuaba el negocio familiar, y que lo acabaría convirtiendo en destacado empresario de la zona. Fruto del matrimonio con Rosita nacería, el 25 de septiembre de 1941, Manuel Ángel Leguineche Bollar. Manuel en honor a su abuelo paterno y Ángel a su abuelo materno. Acababa de llegar al mundo Manu Leguineche.

Corrían tiempos difíciles en la pedanía vasca de Belendiz, una pequeña agrupación vecinal perteneciente al municipio de Arrazua-Guernica. Eran años de escasez y hambre, heredados de una Guerra Civil que no dejaba de mostrar sus cicatrices. El delicado estado de salud del país había puesto en marcha el racionamiento. Mucha gente sufría. Con todo, la familia Leguineche no pasaba excesivos apuros, gracias a su solvente situación económica. Las dudas llegarían a Manuel y Rosita a la hora de decidir en qué localidad registrar el nacimiento de su primer vástago, ya que Belendiz dependía del municipio de Arrazua. Esto haría que la inscripción formal se retrasase tres días. De modo que, administrativamente, el pequeño Leguineche nacería el 28 de septiembre de 1941.

Sus primeros años de vida correrían al albor de la Segunda Guerra Mundial y a la sombra de la Guerra Civil. Una infancia marcada por las tensiones sociales y el enfrentamiento, el arañazo a la inocencia de un niño que pronto iba a sentir la necesidad de recorrer el mundo para poder entenderlo. Manu intentaría desmarcarse de aquella realidad sofocante, sumergirse en la magia de las cosas que entonces le resultaban desconocidas. Aquel chico con el cerebro de un viejo recordaría, siendo un viejo con el corazón de un niño, los añorados veranos de su infancia: el sonido del hacha en el bosque, la pelota en el frontis de la iglesia y el cuco cantando en la ermita de San Lorenzo. Sonidos recurrentes de aquellos veranos de conexión con la naturaleza, de trances bucólicos, empañados únicamente por la incipiente grieta que empezaba a padecer el matrimonio de sus padres.

Manuel, tras regresar del frente, en el que había servido como oficial del Tercio de Begoña, continuaba acentuando las discusiones con su esposa. Tal vez aquella pareja no debería haber estrechado nunca un camino que se alejaba indefectiblemente de la felicidad. El pequeño Leguineche, en cambio, la buscaba a toda costa. Salía temprano del caserío con algún libro que poder leer bajo la sombra protectora de un árbol y dejaba correr el tiempo. “Hubo muchas broncas porque mis padres, a pesar de que se querían mucho, no se llevaban bien […] Entonces tú sufres un poco la repercusión de eso. Luego, con los años, solo queda lo bueno”. De su padre, al que llegaría a definir como “franquista patológico” y “un rara avis en aquel paisaje humano de gudaris silenciosos y silenciados”, guardaría también buenos recuerdos, como el de su iniciación a la lectura. Aquel hombre clásico, bañado siempre en agua de colonia, sería el que suscitaría la afición a las letras del tercer Manu Leguineche de la saga, introduciendo en casa los primeros libros y revistas que hablaban de la recién estallada Guerra Mundial. Además, la suscripción al semanario Mundo alimentaría la pasión de Manu por la historia. El pequeño disfrutaba leyendo los libros que su progenitor guardaba con apego. Especialmente, el de un novelista alemán, Theodor Plievier: Stalingrado. Unas primeras lecturas que impulsarían su vocación por vivir y contar las guerras, y que alentaban las festivas visitas a la ópera de la ABAO junto a Pepe Vidre, un liberal bilbaíno con enorme cultura musical.

Las tardes de verano eran testigo de aquellas escapadas que empezaban a forjar el carácter introvertido y reservado de un joven que jugaba a ser Huckelberry Finn. Su madre intentaba acercarse a él. Siempre viva y alegre, hacía que el pequeño se ruborizara al verla bromear con la gente, algo que influiría en la timidez que iría acumulando en la aldea y que le acompañaría a lo largo de toda su vida. Rosita apenas se separaba de su hijo Manuel Ángel, como ella lo llamaba, aquel niño gordito y con rizos que años atrás, durante un paseo por Bilbao, había llamado la atención de una publicista que pretendía realizar un anuncio de galletas. Aquel infante rollizo era ahora feliz sumergido en los textos de las revistas europeas que recibía su padre, inventándose a sí mismo, viendo en el papel el reflejo de lo que sería algún día.

Pero la población vasca continuaba viviendo las consecuencias del conflicto, el ocultamiento de lo ocurrido años atrás en la Guerra Civil. A lo que habría que sumar el desgraciado bombardeo sufrido por el pueblo de Guernica, un ensayo estratégico de destrucción que la Alemania de Hitler iba a llevar a cabo en otros lugares durante la Segunda Guerra Mundial. Aquello haría que Manu acabase patentando su famosa frase, “la Segunda Guerra Mundial empezó en mi pueblo”. Los juegos infantiles con sus hermanos se desarrollaban en aquella autarquía de la década de los cuarenta, entre las ruinas de un terreno reconstruido, bajo un tiempo de silencio. Por aquel entonces, la historia del dramático asolamiento era un tema tabú. La gente no quería hablar de ello por temor a las autoridades o a un soplo. Se hablaba, eso sí, por encima, de algunos datos, sin comprometerse demasiado. La visión de aquel lugar donde los niños jugaban a indios y vaqueros en medio de los escombros, les llevaba de la mano de su inocencia a plantearse algunas preguntas, aunque los impúberes colegiales sabían que lo que debían hacer era permanecer callados. Poco a poco, el tabú se fue abriendo hasta salir a la luz toda la verdad; el terrible desastre que había servido de inspiración a Picasso para pintar en 1937 su famoso Guernica. Una obra que se empezaría a colgar en las tabernas y casas particulares, y que llevaría a algunos vecinos arrazuarras a pisar la cárcel, una vez desprovistos del considerado insulto a la verdad.

El “niño Manuel”, como él mismo llegaría a autodefinirse, continuaba alimentando su vocación temprana. Saboreaba el placer de las expediciones matutinas y el misterio de lo ignoto. Se estaba empezando a forjar la aptitud del gran corresponsal que acabaría siendo. El espíritu del tiempo, que dirían los alemanes, avivaba la curiosidad de aquel muchacho por lo que pasaba en el mundo, aunque, desgraciadamente, lo que estaba ocurriendo era algo tan terrible como la Segunda Guerra Mundial. Las circunstancias socio-políticas y familiares –el horóscopo de la guerra y el conflicto interno entre sus padres– cimentarían desde entonces su mundo interior, su manera de ser. Dicen que nada hay que pueda compararse a una infancia y adolescencia feliz. Y que la infancia es la nación que produce los exiliados más nostálgicos. Sin duda, el sufrimiento de Vizcaya en la guerra influiría de modo decisivo en el afán de justicia que Manu desarrollaría durante su etapa adulta, la que le llevaría a tomar la decisión de recorrer el mundo; a practicar la teología de la liberación periodística.

A la caída del sol, el “niño de la Guernica en masacre” corría a contemplar el paso de los aviones sobre el valle. Le encantaba observar cómo aquellos enormes aparatos cruzaban el cielo, del mismo modo que disfrutaba ordenando la partida del tren. “Mi madre le pedía al jefe de la estación que me dejara el silbato y yo, muy marcial, acompañaba con un pitido el adiós del convoy”, narraba Leguineche. Mientras tanto, el viento del norte continuaba envolviendo los sueños del pequeño entre sonidos de acordeón e imágenes de superhéroes. Era entonces cuando el imberbe párvulo se convertía en el mismísimo Guerrero del Antifaz y, al calor de una lumbre imaginaria, estimulaba su imaginación con historias contadas a través del silencio de unos padres ausentes.

Aquel niño que nunca dejaría de ser, inició su etapa colegial en la escuela de la barriada de Vizcaya, en Belendiz. Además de su afición por la lectura y la música, pronto iba a desarrollar una nueva: la pintura. Manu invertía largas horas frente el papel, retocando los trazos de las tejas de la iglesia y los ladrillos húmedos que vestían las casas. En sus momentos de ocio y distracción, a través del arte, daba luz a tanta sombra. Eran tiempos de experimentación. De aprendizaje. De escuchar los ladridos lacrados tras las puertas entreabiertas, de recorrer los caminos rugosos y marcar el último gol con las rodillas maltrechas. El pequeño jugaba en el campo de la iglesia y caminaba hasta el frontón. Allí observaba el golpeo de los jóvenes pelotaris. Después, se sumaba al grito victorioso de los muslaris en el bar y corría a esconderse en el palomar que había frente a su casa, una especie de cobertizo desde donde contemplaba los secretos de lo que ocurría en aquel tiempo lóbrego. Sin televisión, con la ayuda de algunos tebeos y un poco de cine racionado, los niños de la posguerra crecían ingenuos, ajenos a la maldad. Los castigos estaban a la orden del día, y penalizaban los escasos errores que podían permitirse. En la familia Leguineche escaseaba la comunicación y sobraba la disciplina. Respeto y orden contra los que el pequeño Manu nunca se rebelaría. Pese a todo, su espíritu jovial se traducía en canción durante las sobremesas que se alargaban en la zona ajardinada de la casona, donde semanalmente se reunían los miembros de la familia, y en las que hacía gala de sus virtudes vocales. Un timbre que terminaría sorprendiendo a la baronesa polaca que le daba clase de francés. Aquella buena señora, tras oírle cantar, no dudaría en recomendar a sus padres que lo llevaran a Milán, al intuir que aquella privilegiada garganta podía tener futuro en el mundo de la música.

A la educación familiar férrea, continuista, propia de aquellos tiempos, se uniría más tarde el calvario de la escuela. Manu no dudaba en saltarse las clases por miedo al cura que descargaba sobre él una especie de bendición en forma de regla de abeto. Manuel y Rosita no sabían a qué podía deberse el comportamiento de su hijo, su súbito adelgazamiento, pérdida de apetito y misantropía. El pequeño, con solo siete años, era objeto del sarcasmo tanto del sacerdote como de alguno de sus compañeros. Desafortunadamente, el maltrato de don Sinforiano duraría mucho tiempo. En la taberna de José, junto a la escuela, los vecinos animaban al pequeño Leguineche para soportar los golpes antes de entrar en el aula. Hasta que se descubrió el enredo. Aquella misma noche, el padre decidiría llevarlo al médico de Guernica y, tentado a tomar una de sus pistolas de guerra para acabar con el clérigo, determinaría internar a su hijo en el colegio Santa María de Portugalete. Una experiencia tan precoz como traumática, que le marcaría de por vida. Lo visualizaría años después, al contemplar los dibujos que hacían los niños en la guerra, reflejo de su trágica existencia. En aquellos lugares de conflicto, el color preferido por los muchachos era el negro. Desde entonces, la identificación con el dolor de la inocencia haría que Manu estuviera siempre cerca del espíritu infante.

Y llegó el día de la primera comunión. Un acto religioso que quedaría marcado en la memoria de aquel niño, y que avivaría de nuevo su inquietud. El misal nacarado, el traje de marinerito, el rosario de cuentas blancas… Aquella mañana, camino de la iglesia de Belendiz, Manu apretaría la medalla de oro de la Virgen de Begoña que su madre le había regalado, ante la mirada de su abuelo, guarecida bajo la sombra de la chapela, y la sonrisa cálida de su abuela, siempre llena de bondad. El pequeño estaba tan nervioso que acabaría por coger una goma de borrar para aplastarla entre los dedos. Tal vez terror al pecado, al incumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Lo cierto es que, mientras el mozo buscaba su territorio de fantasía, su refugio en el pabellón junto al río, la tía María pasaba las cuentas del rosario sentada en su silla de enebro, expectante, en la huerta. Era entonces cuando se oía la voz firme, terrenal, de Mamá Rosa anunciando:

—¡Todos a la mesa!

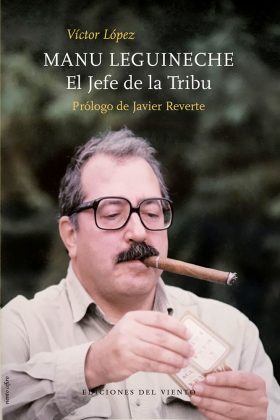

Este fragmento corresponde al inicio del libro Manu Leguineche. El jefe de la Tribu, de Víctor López, que acaba de publicar Ediciones del Viento.