Tras nuestra dantesca experiencia en el duomo de Arezzo, acudimos a la cita con el matrimonio Lubomirski, que tuvo lugar en un restaurante en la plaza, pues cualquier observador un poco avisado podría haber llegado a la conclusión de que no era ni hora de tomar el vermú ni de tomar el café. Viendo los aires de los camareros, me fui preparando para lo peor, estaba claro que nos iban a espetar como a las sardinas en Málaga. Y me uní al grupo para hacer un poco de gasto en la conversación. Lubomirska a M., a bocajarro -si yo lo escuché, nuestra acompañante también tuvo que escucharlo- “E Lola dove c’è?”. La respuesta un tanto azorada pero entera de M. fue antológica: “Aaaa. No ha venido” (no lo pongo en italiano, porque se pierde mucho en la traducción). Cada día admiro más a este hombre. Es un judoka de las preguntas poco diplomáticas o cuando menos inoportunas. Comienzo a preguntarme quién será nuestra acompañante el próximo año, y dentro de dos años o de tres. Y naturalmente pienso en la zozobra, duda o simple cotilleo de sus amigos de Italia haciendo cábalas para ver qué compañía o compañías femeninas van a acompañar al marqués cada verano. Es imposible no sentirse un poco celoso de la vida que lleva.

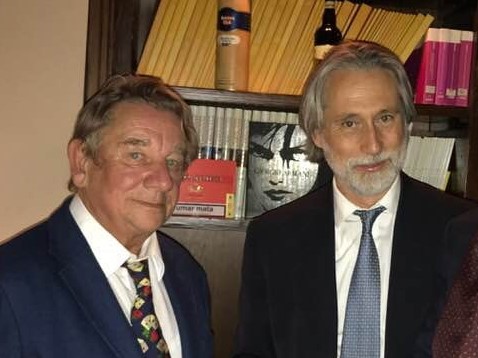

Cometí la imprudencia, para hacerme el interesante, de dirigirme a Lubomirski en alemán (lengua que nunca dominé y que tengo más oxidada que el latín de mis tiempos de monaguillo). Como si me hubiera subido de categoría por hablar la lengua del Káiser o tal vez porque Lubomirski se sentía más cómodo hablando en alemán que en italiano, ya el resto de la conversación, precaria por el desequilibrio lingüístico, transcurrió en alemán. Pero fue interesantísima. Sabía poco de su trayectoria, salvo que M. ha traducido personalmente su poesía y la ha editado en Ars Poetica [1], y por algo que había leído previamente en internet acerca de algunos problemas que había tenido en su tierra natal, Austria, por hablar sin pelos en la pluma en la prensa. Algo que siempre pienso que le va a acabar pasando al marqués con sus artículos tan opinionated. Como decía, la conversación se tornó muy interesante y me di cuenta de que estaba hablando con un austro-húngaro un kakanio, es decir, un hombre Imperial y Real (que eso significaba el palabro de Musil, Kaiserliche und Königliche, K. u. K.). Sentí como si estuviese hablando con el último de los Trotta montando guardia ante la Gruta de los Capuchinos. No pude evitar preguntárselo abiertamente, “Karl, discúlpeme el atrevimiento, pero usted pertenece a la familia de príncipes de origen polaco, los Von Lubomirski, ¿verdad?”.

Sí, en efecto. Karl Lubomirski es Karl von Lubomirski y sus antepasados –y él mismo- son los príncipes Lubomirski, establecidos en el Tirol. Un poco de genealogía, que hace bastantes páginas que no me entrego a uno de mis placeres más culpables. En 1647 Estanislao Lubomirski recibió del Emperador Fernando III de Habsburgo el título hereditario de Príncipe del Sacro Imperio Romano. Su hijo, Jorge Sebastián Lubomirski desencadenó la Rebelión Lubomirski contra la autoridad del Rey Juan Casimiro II y derrotó al ejército real en 1665 y 1666. Todos los miembros de la familia Lubomirski eran candidatos natos a la Corona de Polonia, pero querían ser reyes a la polaca, es decir, defendiendo con ardor la Aurea Libertas polaca, una “democracia o república de nobles”, en la que todos los nobles, sin importar su rango, hacienda, situación económica o sus orígenes étnicos (podían ser tártaros, ucranianos, lituanos, alemanes, etc.) tenían iguales derechos y privilegios. El más humilde hidalgo polaco, si tenía la condición de noble, podía soltar en la reunión del Sejm o parlamento el liberum veto y echar por tierra cualquier decisión que se hubiese acordado en aquella sesión. Hay que reconocer que como maquinaria legislativa no debía de resultar demasiado eficaz. El Gran Atamán de la Corona, el príncipe Jerónimo Agustín, hijo de Jorge Sebastián, fue el candidato más serio al trono de Polonia después de la muerte de Juan III Sobieski, el rey polaco que salvó a Viena y a toda Europa de los otomanos. El príncipe Teodoro Constante (1683-1745), gobernador de Cracovia, presentó su candidatura al trono tras la muerte de Augusto II el Fuerte. El príncipe Estanislao Lubomirski, gobernador de Kiev, hizo campaña por el trono en 1764. Pero no se conformaron con aspirar al trono de Polonia. También trataron de obtener las coronas checa y húngara. Jorge Ignacio Lubomirski (1687-1753) trató de convertirse en Rey de Hungría. El canto de cisne de estas ambiciones fueron los desvelos del príncipe Zdzislaw Lubomirski (aquí ya no me he visto capaz de encontrar una versión española de su nombre) como miembro del Consejo de Regencia de la Corona de Polonia entre 1917 y 1918, en plena Primera Guerra Mundial.

Un tío de Karl von Lubomirski, el príncipe Oskar Kasimir von Lubomirski (a pesar de estar arraigados en el Tirol, conservaban aún nombres tradicionales polacos, como Kasimir), no siguió la tradición militar, pero no le faltó valentía. Se casó con una judía, Rose, a la que convirtió en princesa -supongo que sin gozar del entusiasmo de ambas familias- y decidió no sólo no repudiarla durante el nazismo, sino que la acompañó voluntariamente a Dachau. He encontrado en Internet una fotografía de la lápida de la tumba de ella. Como le dijo Karl Lubomirski a M.: “Er war ein sehr feinen alter Herr”. “Un viejo señor de calidad”. Eso mismo diría yo de su sobrino, Karl von Lubomirski, un austrohúngaro de calidad.

Cristo tal vez

de vuelta para bajarle de la cruz

lavar sus heridas

suturar, ungir

vestirlo

pedir perdón

sentarse junto a él bajo un árbol

escuchar

y preguntar

dónde ha estado tanto tiempo.

En estos momentos de mi diario, me siento como Luis García Berlanga, quien no descansaba hasta que lograba colar en sus películas la palabra austro-húngaro. Yo ya habría cumplido con su propósito, pues compartí mesa y conversación con el último austro-húngaro, un auténtico personaje de Joseph Roth, y yo me sentí como un personaje más de la La Marcha Radetzky. Y además he logrado meter de matute, una vez más, un par de páginas en estos diarios sobre Polonia, uno de mis amores más cronorresistentes.

Al terminar la comida, ser espetados y despedirnos de los von Lubomirski, ya en la plaza, tuvimos que recurrir prácticamente a la fuerza física para impedir a Triple que fuera a enfrentarse con los camareros y reclamarles la cuenta. Supongo que eso es lo que hay que hacer, reclamar, cuando te la meten doblada, pero tanto a mí como a M. –lo comprobé en aquella ocasión- este tipo de situaciones nos abochornan doblemente: en primer lugar, por la constatación sangrante de haber sido estafados; en segundo lugar, por la perspectiva de asistir a la reclamación. Un tanto violentos por la situación, M. nos llevó a ver aquella maravilla que yo contemplé en 2001, cuando visité Arezzo por primera y última vez.

Toscana. Año 1944. Un joven zapador sij del ejército británico se lleva en su motocicleta Triumph a su amiga, una enfermera canadiense, a ver algo que no olvidará el resto de su vida. En la escena de la película, la pareja llega al anochecer a la plaza de una villa italiana, donde está situada una iglesia. Yo aún no conocía Montepulciano, en cuya plaza está rodado el comienzo de la escena. Sin embargo, el interior de la iglesia no es el duomo de Montepulciano, sino la Iglesia de San Francisco de Arezzo, la de los prodigiosos frescos de Piero de la Francesca dedicados a La leyenda de la Santa Cruz. No les destripo la película. Se trata de El paciente inglés, parte de la cual está rodada en el escenario de nuestras hazañas estivales (Pienza, convento de Sant’Anna, Montepulciano, Arezzo, Villareggio, etc.). Si no la han visto aún, no sé qué están haciendo. De lo que sí puedo hablar es de la belleza que nos aguarda en la capilla mayor de la Basílica de San Francisco de Arezzo. El programa iconográfico de los frescos que cubren todos los lados y parte de las cubiertas de la capilla abarca prácticamente toda la historia de cabo a rabo de la salvación. La muerte de Adán. La adoración de la Cruz y el encuentro entre Salomón y la Reina de Saba. La elevación de la Cruz. La Anunciación. El sueño del emperador Constantino. La victoria de Constantino sobre Majencio. La tortura del hebreo. El descubrimiento de las tres cruces y la verificación de la Cruz. La batalla entre el emperador Heraclio y Cosroes. Todo un conjunto que uno se podría quedar admirando durante horas, como Anna, la joven enfermera canadiense, cuando el sij, con sus expertas artes de zapador, la subió con unas tirolinas y le dio a contemplar los frescos al alcance de la mano a la luz de las bengalas que encendió a tal efecto. Siempre recordaré la mirada extasiada contemplando tanta belleza de Juliette Binoche en aquella escena. El húngaro que se hacía pasar por inglés, en un viejo convento, que pudo haber sido la villa en la que Lorenzo el Magnífico se reunía con sus amigos, pensaba mientras tanto en una vida que ya no volvería. En una vida mejor. Soñé que llevaba a Katharine Clifton al desierto, a la cueva de los nadadores, donde está el libro comunal de la luz de la luna. Estábamos entre los rumores de los pozos, en el palacio de los vientos. El paciente inglés siempre esperará a K. en la cueva de los nadadores.

[1] Karl Lubomirski, La Puerta, Traducción e introducción de Ilia Galán, Ars Poética, Oviedo, 2017. Id., Inhabitable poesía roja, Traducción de Ilia Galán, Ars Poética, Oviedo, 2021.