En las conversaciones de mis padres comenzó a surgir, cada dos por tres, la palabra “purga”, hasta que pasó a formar parte de su vocabulario habitual. “Purgar” quería decir que en el trabajo de papá se estaba llevando a cabo la revisión de turno del origen social, la indagación sobre si se tenían parientes en el extranjero, etcétera. A esta última pregunta papá respondió: “Sí, tengo”, puesto que su madre y sus hermanas vivían en Riga. Siempre andaban “purgando” a alguien del Partido, algo que en casa causaba muchos chismorreos. El gusto por acabar con el viejo orden buscaba perpetuarse mediante nuevas formas de destrucción.

Por el camino también fueron cambiando las relaciones entre los amigos del frente de mi padre. Las “explosivas” esperanzas utópicas de algunos de ellos durante los años veinte dejaron paso a juicios de valor más sensatos; las de otros degeneraron de forma completamente impredecible. La patente desigualdad material se reflejaba incluso en el aspecto de los viejos conocidos de mis padres. Tíjonov y Krásovski seguían viniendo a vernos vestidos con sus capotes militares, pero a uno de sus antiguos amigos –Shlemóvich– lo habían trasladado a Moscú, al Kremlin. Sus visitas a Leningrado se convertían en una auténtica fiesta. Nos traía unas exquisiteces inesperadas: por ejemplo, caquis, que entonces eran una rareza ultramarina, o caviar, jamón… Shlemóvich intentó convencer a mi padre de que se mudase a Moscú prometiéndole buscarle un buen puesto. Pero papá se negó de todas todas: “Yo no me voy de Leningrado a ninguna parte. Lo de las dificultades es temporal y mi deber es ayudar a superarlas aquí”.

El camarada más cercano a mi padre era Iósif Antónovich Kurchevski. Papá lo había recomendado para el Partido. Cuando ocupó el cargo de director de la fábrica radiotécnica Kozitski, Kurchevski persuadió a mi padre de ser su adjunto. Creo que la promesa de un piso propio desempeñó un papel nada desdeñable en esa decisión. Mis padres se agobiaban en la kommunalka.

Así fue como nos trasladamos a un piso en primera línea de río en la isla Vasílievski, bastante peor que el del distrito de Petrogrado, pero para nosotros solos. Era un bajo con ventanas que daban al norte, lo que le confería un aire tristón, aunque a nosotras, las tres hermanas, lo que nos gustaba era salir al patio, donde jugábamos a escondernos entre las pilas de leña que se amontonaban allí. Al anochecer, las ventanas de los cuatro pisos se iluminaban con el resplandor de las lámparas naranjas, verdes y doradas. El patio se volvía muy acogedor y nos daba pena marcharnos cuando las voces de nuestros padres, que nos llegaban desde los ventanillos abiertos –“¡Lida, a casa!”, “¡Kolia, ya vale!”, “¡Valia, Tamara, a cenar, deprisa!”–, nos sacaban a rastras de ahí, a nosotros que estábamos haciendo tan buenas migas.

En 1927 empecé el colegio, el n.º 182, que estaba en la esquina de la plaza Lev Tolstói con la Gran Avenida del distrito de Petrogrado. En aquella época, se estaba revisando el anterior sistema educativo. Se adoptaban innovaciones, por ejemplo, que un profesor diera clase de todas las asignaturas (el “sistema integral”), o se testaba el “método de brigada”, en el cual le hacían preguntas a un alumno, mientras que las notas se las ponían a toda la “brigada”: la clase quedó dividida en varias de esas brigadas. Nos visitaban paidólogos, que durante unas fracciones de segundo extendían ante nuestros ojos tablas de colores, carteles variopintos y dibujos de círculos y triángulos. Luego teníamos que reproducir de memoria el mismo número de objetos, su color, su forma y su posición. A sus preguntas de “¿Qué quieres ser de mayor?”, los estudiantes contestaban con una espontaneidad desafiante: “bandido”, “víbora”, “escamoteador”. Yo escribí “mecanógrafa”. Ya en cuarto se estudiaba el tratamiento metalúrgico en los altos hornos. Antes de enseñarnos dónde había que poner las comas, aprendíamos lo que eran las “cargas”. De aquella escuela no saqué muchos conocimientos. Más que los profesores, se me quedaron grabados los líderes de la Organización de Pioneros, con sus uniformes militarizados.

Cuando, al mudarnos a la isla Vasílievski, me enviaron a la n.º 4 de la avenida Media, tenía once años. Una escuela de la que me gustaba absolutamente todo: tanto los alumnos como los profesores. Ir a clase se volvió interesante; me llamaban la atención la Botánica, la Física y la Química.

En materia de comida y ropa, las cosas estaban cada vez peor. Para los funcionarios con cargos en el Partido, aquel año instauraron un salario límite que no debía superar los seiscientos rublos. A pesar de que mi padre cobraba cuatrocientos y estaba adscrito al distribuidor Estrella Roja[1], a mis padres no les salían las cuentas. En un intento de añadir algo al presupuesto familiar, mamá cosía con su máquina Singer fundas y manoplas de lona para la artillería. A los niños nos daban de beber un jarabe rojo oscuro de hierro y aceite de hígado de bacalao, cuyo sabor nos apresurábamos a camuflar con una rebanadita de pan con sal. Recuerdo, como algo que se salía de lo habitual, la visita al trabajo de papá, que me llevó a la cantina y pidió para mí puré de patatas con un trocito de carne.

Una vez, mi padre trajo un par de ocas de uno de sus viajes de trabajo. Las tuvimos unos días en el cobertizo, después de lo cual las trasladamos al baño. Justo por aquel entonces vinieron de visita unas chicas del colegio. Ansiosa por enseñarles esas aves blancas y adustas, enseguida las llevé a visitar nuestro “zoo” de dos ocas. Y, cuando, al cabo de unos días, en clase, estaban pasando lista a los alumnos inscritos en el comedor escolar, una de aquellas compañeras que había estado en mi casa levantó la mano y dijo: “A Petkévich no hace falta que la inscribáis, ¡tiene ocas en casa!”.

La intervención de aquella niña me impactó. De entrada me lo tomé como una especie de denuncia; tímida, no del todo clara, pero denuncia al fin y al cabo. Y después intenté justificarla como hizo mamá: “La familia de esa niña, al contrario de nosotros, no está adscrita a la Estrella Roja. Viven peor”.

En una ocasión estaba en casa ojeando una vieja colección de revistas en cuyas páginas había infinidad de fotografías de la Primera Guerra Mundial: fosas cavadas y, a su lado, cuerpos de soldados a quienes aún no se había enterrado, barrizales intransitables por los que se arrastraban los cansados reclutas y, de nuevo, tumbas y cadáveres y más cadáveres. Las imágenes ponían los pelos de punta. Le pregunté a mamá:

—Mami, ¿qué es lo que da más miedo en este mundo?

Convencida de que mamá respondería “la guerra”, me sorprendí cuando apartó lo que estaba cosiendo y, en voz baja pero clara, dijo:

—El hambre, mi niña.

Entonces, ¿no era la guerra? ¿Y qué era el hambre? Eso sí que no lo sabía aún.

La posición social de mi padre, entretanto, cambió visiblemente. Como dirían ahora, “perdió el favor de la nomenklatura”. Según mamá, tenía opiniones propias sobre cuestiones concretas que expresaba a menudo y eso hacía que fuera “incómodo e indeseable”. Entonces era común la expresión “mandar a alguien a abrir brecha”. Y así, según la política del Partido, comenzaron a enviar a mi padre de acá para allá, asignándole diferentes cargos de gestión y administración.

Leningrado carecía de combustible. Alrededor de la ciudad, en las marismas, había yacimientos de turba. Resultaba necesario aprovecharlos. A mi padre lo nombraron director del Andogostrói, una explotación de turba cercana a Cherepovéts.

Recuerdo bien aquel verano del primer trabajo de papá en las afueras de la ciudad. Aquella clara y melodiosa noche de junio en que, a través de la cortina de niebla que flotaba sobre el río Suda, observé con enorme interés el casco de madera de un transbordador que estaba atracando en el muelle y que habría de transportarnos a la otra orilla. Asomaba el sol, la superficie lisa del agua humeaba. Entre la maraña de silbidos y trinos de los pájaros, yo intentaba identificar el canto del ruiseñor. “¿Qué, lo oyes? ¡Ahí está, ahí!”, me chivaba mamá.

Al ver el habitáculo que nos habían preparado –un cuarto dividido en dos por una abigarrada cortina de percal–, me quedé descolocada. Mamá, no obstante, soltó una sonora carcajada y dijo: “¡Aquí sí que me gusta todo!”. Entonces a mí también me gustó todo, en especial la risa de mamá y la sonrisa agradecida de mi padre.

Por el río Andoga bajaba la madera. Unidos para formar una balsa, los troncos se encallaban o los arrastraba la irrefrenable corriente. Ahogado por el peso de esa tablazón flotante, el río me daba cierto repelús.

Más de una vez me topé con serpientes en las parcelas desnudas. A menudo, me sorprendían las tormentas en el bosque, pero nunca me pasó nada. Mi amor por el bosque lindaba con la obsesión. Y él se compadecía de mí.

Entretanto, mi familia tuvo que hacer frente a un problema grave y del todo inesperado. Después de haber pasado una pulmonía en el frío piso del Kárpovka, mi hermana Válechka, la mediana, empezó a incubar una tuberculosis. La única forma de que levantara cabeza era mejorar su dieta. Después de darle muchas, pero que muchas vueltas, mis padres tomaron una decisión: dejarme con yaya Daria para que continuara yendo al colegio en Leningrado, mientras que ellos, con las dos pequeñas, se mudarían al siguiente destino de mi padre: unas obras cerca de la ciudad de Tijvin. Se instalarían en una aldea y comprarían una vaca para tratar de preservar, a base de leche y mantequilla, la salud de mis hermanas.

Para mí supuso un punto de no retorno. Ahora puedo deducir muchas cosas de esa decisión sin precedentes de mis padres. En cualquier caso, se trataba de evaluar, con la máxima seriedad, lo principal y lo secundario, la capacidad de poner límites a sus deseos y costumbres. Eran fieles adeptos a la idea de “construir una nueva sociedad”, así como de cuidar la salud de los niños.

Así pues, se fueron todos. Nos quedamos solas yaya Daria y yo. En realidad, a partir de ese momento campé a mis anchas más que nunca.

En el colegio mi asignatura preferida era Literatura. Y mi profesor favorito, Mijéi Nikíforovich Glazkov. Cuando nos leía Mumú, de Turguénev, hacía pausas dramáticas en las partes que más tocaban la fibra sensible. Como si se esforzara para no echarse a llorar, se acercaba un pañuelo a los ojos. Al verlo, también a nosotros nos afloraban las lágrimas, que era lo que él pretendía.

Descubrí el mundo de los libros y empecé a devorarlos uno tras otro. Todos, sin distinción. Desde los cuentos de Andersen y los hermanos Grimm, que mi padre me había ido regalando por sacar buenas notas, hasta las noveluchas de bolsillo, que a saber cómo habían llegado a casa. Al palpar ese misterioso universo, me sumí en el batiburrillo de la realidad y la ficción. Vera Zasúlich, Natasha Rostova o Juana de Arco ocupaban aquel mundo que consideraba auténtico, deslumbrante, fidedigno, más brillante y significativo que el que me rodeaba. Hasta tal punto era así que me apresuraba a finiquitar los deberes para hincarle el diente a Danilevski, Voynich o Lérmontov.

También me interesaba muchísimo la música. Consultaba el programa radiofónico para saber cuándo se emitirían los conciertos de Beethoven y cuándo los de Wagner, acercaba el otomano a la estufa y me sentaba a escuchar música mientras observaba cómo el fuego convertía los leños en incandescencias luminiscentes.

A pesar de mi evidente timidez interior y exterior, a ratos se apoderaba de mí una suerte de seguridad desmedida que lo anegaba todo y que me hacía creer que en ese mismo instante podría levantar la tapa del piano de cola, al que no me acercaba nunca, y reproducir de oídas, con brío y una técnica de manual, infalible, cualquier melodía que estuvieran retransmitiendo en ese momento. Otras veces me parecía que, con el mundo a mis pies, entonaría un hermoso contralto, como el de la Consuelo de George Sand.

La fractura entre esa vida maravillosa de mis horas de recogimiento y mi verdadera existencia fue el motivo de la dura crisis espiritual que sufrí a los catorce años. Incapaz de aceptar las injusticias, reaccionando de forma exagerada a las groserías, no confiaba en casi nadie, me sentía decepcionada y una paria del mundo. Rehuía el contacto. Durante los recreos huía al piso de abajo para esconderme de las preguntas, de las amigas. Pensaba en el suicidio; no tenía nada por lo que vivir.

Sin embargo, los intereses escolares, mi toma de tierra, equilibraban mi existencia. Todo el colegio estaba muy orgulloso de nuestros alumnos sobresalientes: Iliá Granovski, Noah Levin, Borís Magarshak y Asia Chízhykova. Yo también me contaba entre las primeras de la clase. Para no quedarme atrás frente a la creatividad de las respuestas de los demás, siempre inventaba algo. Como una vez en que, con el fin de que mis motivos para renegar de Maiakovski –por haberse dirigido a Pushkin con ese “Después de morir, quedaremos casi a la misma altura. Usted en la P y yo en la M”– resultaran convincentes, dibujé en la pizarra unos cubos sobre las susodichas “P” y “M” como supuestos croquis de los dos poetas y, con voz triunfal, cité la revista satírica Beguemot: “Querido camarada, ponga atención, existe entre nosotros cierto ‘NO’”. Saboreaba mi triunfo, mientras que los inteligentes ojos del profesor Guilbo, que nos daba clase de Literatura en séptimo, me miraban con una lástima condescendiente.

En el colegio cada año me escogían, o bien delegada de nuestra brigada, o bien delegada de clase. Los chicos me enviaban notitas en las que me llamaban “madona” y “hechicera”, y me confesaban su amor. Me llamaban la atención las más graciosas, del estilo de “No abrir hasta la medianoche, forzosamente bajo una luz roja”. Pero no llegaba a enamorarme. Me quedé de una pieza cuando una compañera me retuvo después de las clases y me preguntó: “Dime, ¿cómo haces para gustar a los chicos?”. No pensaba que algo así pudiera preguntarse de forma tan directa. Y, además, creía que todas las chicas de mi edad recibían cartitas parecidas. Aun así, después de hablar con esa niña caí en la cuenta de que yo gustaba más que las demás.

El 1 de diciembre de 1934 –el día que mataron a S. M. Kírov[2]– mi padre estaba en casa. Sin dirigirle una palabra a nadie, con la cabeza entre las manos, papá se quedó sentado a la mesa. A mí me enviaron a por un periódico. Caía una nevisca seca. Al lado del quiosco de prensa, en la esquina entre la Primera Línea y la avenida Media, se había formado una larga cola de gente que, apabullada por la noticia, esperaba la edición más reciente de la Vecherka. Nadie decía nada.

Al volver a casa, hallé a mi padre en la misma postura. Su perplejidad y el evidente abismo de sus preocupaciones dotaban al suceso de un sentido funesto. El periódico no aclaró nada: ¿quién lo había matado o por qué? El supuesto nombre del asesino –Ni- koláyev–, que surgió después vete a saber de dónde, tampoco nos decía mucho. Una mañana de diciembre, temprano, cuando aún no había amanecido y las luces estaban encendidas, los profesores del colegio nos hicieron formar filas y nos llevaron a despedirnos de Kírov. Sumándonos a un afligido torrente humano que parecía no tener fin, pasamos en silencio por delante del féretro. La iluminación tenue, los pies arrastrándose, la música de luto y –quién sabe si lo soñé después o si realmente creí verlo ahí arriba, en la galería– el rostro de Stalin, que apareció un segundo para desaparecer después; así es como recuerdo ese día. Fue mi primer asesinato político. Tenía catorce años.

Cuando ingresé en los Pioneros, al pronunciar el texto de la promesa solemne –“Yo, joven pionera de la Unión de Repúbli- cas Socialistas Soviéticas, juro solemnemente luchar por la causa de la clase obrera”–, había sentido miedo y vergüenza. Ahora, después del asesinato de Kírov, a la pregunta de mi padre “¿Lista para ser miembro del Komsomol?”[3], contesté con efusividad y la mano en el corazón: “¡Sí!”. Estaba impaciente y entusiasmada por serle útil a mi patria.

En el Comité del Distrito del Komsomol de la isla Vasílievski respondí sin titubeos a las preguntas sobre la situación internacional, pronuncié los apellidos de los comisarios del pueblo y asistí a la solemne entrega de mi carnet del Komsomol.

En 1936 todas las escuelas de secundaria tenían lo que se conocía como “organizador del Komsomol del Comité Central”. Eran personas con un título universitario y una preparación especial. Nosotros no tardamos nada en formar un grupo alrededor del inteligente e interesantísimo David Samuílovich Kheifits, a quien habían destinado a nuestro colegio. Editábamos periódicos murales. Pegábamos, dibujábamos, reescribíamos, exponíamos. Juntos íbamos de excursión a museos y paseábamos por la ciudad, deteniéndonos ante los monumentos y las placas memoriales. A menudo íbamos al teatro. Esas “excursiones culturalizantes” no atenuaban el impacto que me causaba el teatro. No me interesaba nada más, ni nadie. Después de la Mascarada de Lérmontov “enfermé” de teatro para siempre. Mi favorito era el Teatro Aleksándrovski, aunque las óperas del Mariinski, como La sirenita o Mazepa, también me dejaban sin palabras.

Cuando debatíamos sobre el espectáculo El amor y la amistad, yo defendía la fe en el gran amor y la gran amistad. La pregunta “¿Y qué pasa si tu amigo o aquel a quien quieres te engaña, te traiciona?” me parecía un golpe bajo. No me esforzaba ni en responder, puesto que ese tipo de indirectas podían hacer que mi visión romántica de la vida se tambaleara. Ni siquiera sospechábamos lo cerca que estaba el tiempo en que nos veríamos obligados a contestar a esas preguntas.

Con la llegada del organizador del Komsomol, mi vida pública se volvió extraordinariamente activa. Como delegada, empezaron a enviarme a conferencias del distrito y urbanas. Poco antes de las fiestas de noviembre de 1936, que un año más conmemoraban el aniversario de la Revolución de Octubre, me dijeron que en el Smolny[4] me esperaba un pase especial a mi nombre: me había ganado el honor de ocupar un sitio en la tribuna el día del desfile. Mis padres estaban tan emocionados como yo. El desfile y la manifestación que vi desde la tribuna ese 7 de noviembre se quedaron grabados en mi memoria como la viva imagen de la fuerza de la unidad de aquellos que vivían en armonía y felicidad; aquélla era la realidad que me rodeaba.

El ardor de la juventud, el arrogante encumbramiento de las ideas, la fe en un mañana en el que triunfaría la justicia universal –de la que tanto hablaba mi padre–, todo eso se convirtió en nuestro pan espiritual de cada día a causa de los sucesos en España. Como una auténtica lengua de fuego, la Guerra civil Española arrasó el mapa geográfico y se adueñó de nuestros corazones y pensamientos. El nombre de Dolores Ibárruri y su frase “Más vale morir de pie que vivir de rodillas” nos impresionaron sobremanera. Yo creía que el “¡No pasarán!” era una barrera para cualquier injusticia y seguía los acontecimientos esperando la victoria con frenesí. A España se marchaban los hombres ideales, los héroes. Estaba enamorada de esos héroes. Y consideraba que mi fascinación por los voluntarios era una forma de implicarme en los hechos.

Muchas familias de Leningrado acogían de buena gana a aquellos chavales morenitos que llegaban de España. Y eso también era fantástico, humano y motivo de celebración. Sí, todos nosotros, los que vivíamos en el planeta Tierra, éramos una sola familia. La victoria del Frente Popular no estaba lejos.

La visita a la Casa de los Presos Políticos[5] –adonde mi padre me llevaba con él–, las ideas sobre la unidad internacional o el convencimiento inculcado de que en esta vida no había lugar para la mentira eran nociones que se complementaban a más no poder. Me emocionaba pensar que, al parecer, hoy también, en nuestros días –y no sólo en los tiempos legendarios de Juana de Arco–, se podían llevar a cabo grandes hazañas, luchar con valentía y morir por los ideales de la libertad y la fraternidad.

Fue el sentimiento más asombroso de los que experimenté en aquellos años.

La espera visceral de la victoria, no obstante, poco a poco fue perdiendo fuelle. Cada vez llegaban menos noticias sobre lo que estaba pasando, y las que recibíamos eran dispersas y confusas. Hasta que, de pronto, todo se evaporó. Nos quedamos con una sensación como de astilla clavada en el alma, que permaneció ahí durante muchos muchos años. Sin embargo, la guerra en la lejana España me motivó a ahondar, con un interés bastante más consciente, en todo lo que estaba sucediendo en mi país.

La radio y los periódicos eran una autoridad incuestionable. Nuestra fe en la prensa era tan incondicional como la que teníamos en la verdad y la justicia, y por ellas –sólo por ellas– se medía la vida. El proceso del Partido Industrial[6], por ejemplo, se nos presentaba como una novela moralizante o un relato. Yo creía que Ramzín, Jrustalev y los demás eran culpables. Los habían castigado, habían enmendado sus errores, se arrepentían de sus extravíos y ahora, con sus actos, demostraban que en adelante estaban dispuestos a servir al pueblo. Más o menos con la misma frivolidad juzgaba también a la oposición: de izquierdas o de derechas, no tenía importancia. Aun así, lo cierto es que a veces se cernía una bruma calinosa sobre esa percepción tan despejada que tenía de la vida pública.

Un suceso insignificante de aquellos días se resiste a abandonarme. No podría asistir a la manifestación del 1 de mayo porque estaba enferma. Yo insistía. Sufría. Mamá cedió un poquito: me permitió quedarme de pie al lado de la verja del edificio. Veía pasar los camiones adornados para las festividades con toda suerte de maquetas, enseñas y retratos de los caudillos[7]. Los manifestantes marchaban al compás de la orquesta y sus canciones. Desde los aeroplanos se lanzaban octavillas. Pillé al vuelo una de ellas. ¡y aquel que hoy no esté con nosotros está contra nosotros!, decía. Las palabras me chirriaron por su crueldad gratuita. Parecía como si ese renglón poético-político se refiriera literalmente al hecho de que yo no estuviese entre las filas de quienes marchaban en formación. Sin preocuparse de averiguar mis motivos, alguien me estaba incriminando, acusando incluso. Mi humor festivo se esfumó.

No tuve muchas charlas íntimas con mi padre, pero una de ellas la recuerdo bien. Cada miembro del Komsomol tutelaba a una brigada de Pioneros. Después de reunirlos a todos, imitando a mi querido profesor de Literatura, les leía Mumú; soñaba con provocar en mis pupilos las mismas lágrimas que se me habían escapado a mí… Lo conseguía. Iba de buena gana a esas reuniones. Pero un día, al llegar a la hora convenida, vi en mi sitio a otra líder de los Pioneros, una chica de mi curso, aunque de otra clase. “Ahora yo soy la líder de esta brigada”, dijo sin pudor.

Me di media vuelta y me fui. En casa me eché a llorar desconsolada. ¿Quién la había asignado? ¿Por qué nadie había hablado conmigo? ¿Por qué no me habían avisado? Se lo conté a mi padre, pero, en vez de compadecerse de mí, le dio por cantarme las cuarenta: “¿Y a ti quién te ha dado derecho a marcharte y dejar el grupo a saber con quién? ¿Acaso conoces a esa muchacha? ¿Y si es una enemiga? Tu obligación era aclarar lo que estaba pasando. ¡Tenías que haber luchado!”.

Yo, que no tenía la menor idea de cómo comportarme en una situación así, sentía que en cierto modo a papá no le faltaba razón, pero era incapaz de aceptar el concepto “enemigo” y la fórmula “luchar”. Tal como yo lo veía, podías luchar por la victoria en España, pero ¿en tu colegio?, ¿en tu grupo?, ¿entre tus compañeros…? Además, también rechazaba el verbo “luchar” porque estaba directamente relacionado con el trato que mi padre me dispensaba. Al castigarme, “luchaba” conmigo.

Ya me había acostumbrado a vivir con la abuela. Mi buena y cariñosa abuela, a la que quería muchísimo a pesar de que la llevaba de cabeza con mis berrinches. ¿Que no haces esto o aquello a mi manera? Pues no como. ¿Que no me dejas ir a jugar? No me siento a cenar. ¿Que dices algo que no es? Ni me acerco a la comida. Cuando mis padres nos enviaban provisiones –requesón, crema agria, mantequilla–, yo, sin pensar siquiera en los esfuerzos que les suponía, reunía a mis amigas y éstas, de una sentada, daban cuenta de todo lo que mi abuela calculaba que nos duraría al menos un par de semanas. La historia de las ocas me había dejado unas extrañas secuelas. Creía que las chicas siempre estaban hambrientas. La abuela se echaba a llorar por cualquier nimiedad, mientras que mi padre, cuando venía a la ciudad, volvía a “educarme” con el cinturón. Me lo tenía merecido, claro. Pero me estaba haciendo mayor y no llevaba nada bien ese penoso sentimiento de vergüenza y humillación. Sin embargo, con el tiempo nuevas formas de castigo reemplazaron las infligidas por “artículos de cuero”.

Ya tenía dieciséis años cuando en el colegio permitieron bailar en las veladas. Hasta entonces había estado prohibido. Y, en ésas, de pronto anunciaron que en una fiesta escolar no sólo iban a organizar un baile, sino que sería un baile de máscaras. Era tan romántico y novedoso que nos dejamos llevar por nuestras fantasías. Otra chica y yo éramos las responsables de ir por los talleres teatrales para escoger los trajes. Buceaba entre las perchas con un entusiasmo indescriptible y elegía los trajes más exóticos: de Arlequín, de gitana, de española, trajes rusos con sus kokóshnik, los tocados femeninos tradicionales… Para mí escogí uno polaco: un caftán corto de terciopelo celeste, ribeteado de pieles, y una falda blanca de terciopelo bordada en plata. Estuvimos hasta las tantas formalizando los resguardos para poder llevárnoslos. Tan sólo quedaba una media hora para que comenzara el baile cuando entré corriendo en casa y me abalancé sobre mamá:

—¡Corre, dame algo de comer!

Ahí fue cuando resonó la voz amenazante de papá:

—¿Cómo te atreves a hablarle a tu madre en ese tono? ¿Cómo te atreves a exigirle nada?

Una vez más, tenía razón. Me arrojé a los pies de mamá para pedirle perdón. Mamá me perdonó, pero papá ya no estaba de humor y no se habló más.

—Tú no vas a ninguna parte. ¡Nada de mascaradas!

—Papi, perdóname, no volveré a hacerlo. ¡Déjame ir, por favor!

—No.

Todo había acabado. Sabía lo intransigente que era mi padre cuando decidía algo. Mi argumento de que nadie en el colegio sabía cómo desempaquetar los sacos con los trajes también lo dejó frío.

—Pues llamas por teléfono y se lo explicas.

Mis hermanitas lloraban y mi madre intercedía por mí. No había nada que hacer. Según el reloj, el baile debía de estar en su apogeo y yo, con los ojos hinchados de tanto llorar, estaba encerrada. Mis hermanas me chivaron que mi tío había ido a hablar con mi padre. Al final mi tío, asumiendo en mi nombre un papel mediador, logró que mi padre se bajase del burro, pero era muy tarde. Aunque me dieron permiso para ir, la contienda había durado tanto que me había dejado exhausta y ya ni me apetecía. “¿Cómo voy a aparecer por allí con estos ojos?”, dije volviéndome hacia mis defensores.

Cuando mis hermanitas cayeron en la cuenta de que la máscara –de la que se habían hartado de oír hablar a mamá– me ayudaría a ocultar mi cara hinchada por las lágrimas, salieron pitando hacia no sé dónde y volvieron nada más y nada menos que con una máscara antigás; habían llegado a la conclusión de que ése debía ser el accesorio de las mascaradas. Claro, es que en el día a día a ese objeto que había de protegernos en caso de una guerra química también lo llamaban “máscara”. A pesar de guardar un mal recuerdo de mi primer baile, puesto que animarme ya fue imposible, nunca he podido olvidar la sincera alegría de mis hermanas por que me hubieran perdonado. Tampoco he podido entender nunca esa obsesión que tenía mi padre por castigarme.

Una vez, en invierno, papá me recibió en Tijvin con un trineo y escogió el camino más largo, que bordeaba el bosque, para llevarme a casa. El sol, de un color purpúreo vivo, estaba poniéndose. El bosque, mudo y nevado, era de una belleza increíble. Quería pensar que era cosa de mi padre que, al recibirme en persona, me había traído toda esa belleza de regalo, como invitándome a olvidar su pasada crueldad. Y se lo perdonaba todo. En los años que habrían de venir recordaría nuestro viaje en silencio, el chirrido estridente de las cuchillas, el frío helado y el bosque escarlata al atardecer.

Si mientras mis padres vivieron en Tijvin iba a verlos durante las vacaciones de invierno y de verano, cuando se mudaron a Irínovka –después de que volvieran a trasladar a papá– lo hacía cada fin de semana, ya que estaba bastante más cerca. Les asignaron una casita para ellos solos, prácticamente una granja. Estaba a unos tres kilómetros de la estación del ferrocarril. En casa, en broma, la llamábamos “villa”. Era un lugar apartado, pintoresco.

En invierno mis hermanas y yo nos deslizábamos en trineo desde una altísima montaña. Luego, por mi cuenta, bajaba como una posesa con los esquís, subía hasta la cumbre y volvía a bajar, sin saber lo que era el miedo o la precaución. Durante los calurosos veranos de Irínovka aprendí a montar a caballo. Dudo que entonces fuera consciente de mi temeridad. Esquís, trineos o montar a caballo, todo lo pillaba al vuelo. Galopar por el campo desafiando el viento sibilante era un placer incomparable. Aquella sensación de ligereza y poder me llenaba de júbilo y me tentaba a una nueva carrera.

En la “villa”, por primera tuve una habitación propia. Por las mañanas el sol derramaba en ella sus rayos; por las noches la inundaba la luna. Llevaba unas ramas, las metía en un cubo y la habitación se volvía una prolongación de ese bosque inconcebible de Irínovka. Releía Guerra y paz, leía a Spielhagen, a Curwood, a Marlitt. Sazonaba mi vida con la luna, los aromas y las visiones de escenas e imágenes literarias. Incluso el arroyo, rodeado de un halo de romanticismo, tomaba prestado su rumor de los libros. En la casa del sacerdote, donde vivía mi amiga Nástienka, había una antigua biblioteca. Allí escogíamos libros de sueños y manuales de quiromancia. Abríamos las pequeñas ventanas tras vencer la resistencia de las tersas y fuertes ramas del lilo, que azotaban tanto los marcos como nuestros brazos y se colaban en la habitación. Acomodadas en los alféizares, buscábamos flores de la suerte de cinco y seis pétalos. Yo hundía la cara en el opio de los gruesos y generosos racimos de lilo persa. Y creo que por eso después habrían de impactarme tanto los cuadros de Vrúbel. Me quedaría boquiabierta frente a su Lilas con el convencimiento absoluto de que todo en este mundo estaba vivo, todo tenía en su interior unos ojos que poseían la habilidad de hablar y reprochar. Aquella combinación de la vida urbana “civilizada” y la “barbarie” del campo me inculcó una cosmovisión profundamente romántica.

Iba a las turberas y observaba cómo las mangueras lavaban la turba marrón, cómo la dividían en briquetas y formaban unas pilas bajas con ellas. Ante ese faenar colectivo sin prisa pero sin pausa, me era inevitable sentir gozo.

Papá había establecido que toda la familia debía participar en los subotnik, que era como se llamaba por aquel entonces a los sábados de trabajo voluntario que se organizaban en las obras. Si se daba el caso, ¡Dios no lo quisiera!, de que una sirena anunciara un incendio en la turba, incluso los niños corrían a apagarlo.

¡Nada de favores para la familia! Cuántas veces, en las obras, los jefes de los departamentos de aprovisionamiento se habían dirigido a mi madre con un “¡Efrosinia Fiódorovna! Deje a Vladislav Iósifovich con sus ‘ventoleras’, pásese por el almacén y coja ropa y calzado para usted y las niñas, que así no se puede…”. Aquello, sin embargo, iba en contra de los principios y pareceres familiares. Ante todo estaba la integridad personal. Para mis padres eso era sagrado. Mamá prefería arreglarme sus vestidos, y a Válechka y Rénochka, los míos.

Se me hacía raro: no me acostumbraba a ver a mi madre haciéndose cargo de las vacas, con su cubo de salvado de aquí para allá. No hacía tanto, en el Andogostrói, un pequeño círculo de leningradenses cultos y perspicaces, la habían ensalzado en sus serenatas. Ahora ese papel de “princesa” había quedado atrás. Lo sustituyó otro: el de granjera.

Me daba cuenta de lo mucho que había cambiado mi padre. Se ponía un impermeable de lona y unas botas, y se marchaba a la obra, donde desaparecía hasta la noche. Hablaba con la voz tomada. Siempre había alguien que lo desvelaba: que si ha llegado un convoy con una carga, que si han enviado una columna de vehículos para llevarse la turba. Se levantaba y se iba en mitad de la noche. No recuerdo una sola vez en que cogiera vacaciones, no recuerdo haberle escuchado una sola carcajada. El excomisario, la cabeza pensante, el discutidor nato, se volvió aún más arisco en Irínovka. Bajo los ojos se le formaron unas bolsas de aspecto insano.

Papá traía a casa a colegas igual de cansados, preocupados por algo. Se sentaban a la mesa, donde automáticamente se materializaba una botella de vodka. Empecé a ver a mi padre borracho cada vez más a menudo. Como siempre, a mí no me hacían partícipe de los problemas cotidianos, pero esas borracheras casaban tan poco con los ideales y el semblante de mi padre que le pregunté directamente a mamá: “¿Ahora papá bebe? ¿Por qué?”. En un intento de explicarme lo que estaba pasando, y de protegerlo, quiso hacerme comprender que todo era culpa de ese maldito cargo. Como jefe de la obra, a diario se veía forzado a “sacar de debajo de las piedras” todo lo necesario: tablas, tochos, hierro, transporte. Y, para ganarse a los representantes de las distintas organizaciones, quieras o no le tocaba invitarlos a un trago: para algunos era una botella; para otros, dos. Resultaba que, al parecer, no quedaba otra y las cogorzas diarias eran el pan de cada día del jefe de la obra.

Sabía que la situación estaba acabando con mi padre, pero en una ocasión esa lástima punzante que sentía por él dio paso a un sentimiento inesperado y desconocido: el estallido de odio. Lo que ocurrió fue lo siguiente: una noche blanca de junio volvíamos a casa después de visitar a unos amigos de la familia. Íbamos en un coche de caballos, mis hermanitas dormían una encima de la otra, yo dormitaba al son de la trápala de los cascos y a través del sueño me llegaban las voces de mis padres, peleando. Sabiendo que padre había bebido mucho, trataba de no prestar atención a sus insultos de borracho. Pero, de pronto, abofeteó a mi madre con fuerza; una guantada tal que ella perdió el equilibro y salió volando. Pegué un grito salvaje y salté del coche en marcha. Padre tiró de las riendas, el caballo se detuvo, mamá se levantó de un salto y sacó a mis dos hermanitas, que seguían dentro. Todo eso ocurrió en unos segundos y lo único que alcancé a ver fue el rostro de mi padre desfigurado por la cólera. Enseguida espoleó con furia al caballo, y las ruedas del lado izquierdo, trazando un zigzag, salieron disparadas hacia el puente sin barandilla; las ruedas derechas quedaron suspendidas en el vacío. Cómo no volcó, cómo no acabó en el río, escapa a toda lógica. Pero dudo que él fuera consciente de lo que acababa de suceder. Después de cruzar el río, se perdió de vista.

Tras asegurarnos de que seguíamos todas de una pieza, mamá y yo a duras penas logramos calmar a las pequeñas, que lloraban desconsoladas, y nos fuimos andando a casa. Yo estaba fuera de mí. Era la primera vez que veía a mi padre levantarle la mano a mi madre.

En casa había luz y padre daba vueltas cual animal enjaulado por el salón. Buscaba y no encontraba su cartera, en la que, al parecer, llevaba un gran fajo de dinero público. Tras comprender lo que eso suponía, mamá me miró con dureza y me dijo: “Ve. Busca a lo largo de la carretera. Tenemos que encontrarla. Hay que hacerlo, ¿entiendes?”.

Debían de ser las cuatro de la mañana. Venciendo el miedo que sentía por mi madre y mis hermanas, salí de casa, me fui hasta la carretera y, fijándome mucho en los arcenes, eché a caminar muy despacio. Habría recorrido unos dos kilómetros cuando divisé, en la cuneta, la gruesa cartera de mi padre.

Los pájaros gorjeaban. Los primeros rayos de sol iluminaban los troncos de los abedules. Y a mí me tocaba volver a una vida fea y agreste que me negaba con todas mis fuerzas a aceptar. Entré en casa y dejé caer la cartera en la mesa. Él no me lo agradeció. Su ofuscada mente ya estaba absorta en otra cuestión.

—¿Dónde está mamá? –me preguntó con malicia.

Yo sabía dónde se escondía cuando él volvía borracho, pero le respondí desafiante:

—¡Se ha ido!

Mi tono lo volvió loco.

—¡Dime dónde está!

Entonces, con una voz que no parecía la mía, le grité a la cara:

—¡No te diré nada! ¡Na-da! ¿Te queda claro?

Padre dio un paso hacia mí. Daba miedo. Sus ojos se inyectaron en sangre, sus dedos se encogieron transformándose en dos puños. En ese momento, yo también me reduje a una bola de odio irracional. Sin intentar protegerme, sin dar ni un paso atrás, sólo sabía una cosa: no iba a dejar que me pegara. No se lo permitiría. Por nada del mundo. Lo miraba a los ojos. Él masculló:

—¡Márchate! ¡Yo a ti te mato!

—¡Pues mátame! –grité sin reconocerme–. ¡¡Mátame!!

Padre se atoró, se ablandó y se sentó. Después de lo ocurrido dio su palabra a mamá de que jamás volvería a beber. Y la cumplió. Nunca más volví a verlo siquiera achispado. Tenía un carácter fuerte. En cuanto a mí, me quedé perpleja y anonadada por la furia que había estallado en mi interior. No lograba entenderlo: ¿de dónde había salido?, ¿cómo? Me remordían la vergüenza y el sentimiento de culpabilidad. Ansiaba que mi padre me aceptase, pero me temo que no estábamos destinados a tener buena relación. Yo sufría. Sé que si le hubiera preguntado: “Papá, ¿por qué nunca te interesas por mí, por lo que pienso?”, él me habría respondido: “Lo que tengas que hacer, hazlo bien. Eso hablará por ti. No es tan difícil”.

Entre los colegas de mi padre había quien iba trasladándose con él de obra en obra. El ingeniero Mijaíl Ivánovich Kazakov era uno de sus acompañantes habituales. Era el que más venía a nuestra casa. Hubo un tiempo, cuando era una niña, en que me chinchaba; después dejó de hacerlo. Una vez, en Irínovka, llamó a la puerta de mi habitación. “Me he escapado de ellos”, susurró refiriéndose a los que estaban haciendo ruido en la cocina. Sin que me lo esperara, empezó a hablar sobre lo triste que se sentía al reconocer nuestra diferencia edad: él ya era viejo, y yo muy joven. Y me besó. Desde aquel día tuve un secreto. No le dije nada a nadie sobre su visita.

Íosif Antónovich Kurchevski, amigo de mi padre, andaba tentándolo con una nueva mudanza, esta vez a la explotación de turba de Nazievsk, en el pueblo de Zhíjarevo, que se consideraba mucho más desarrollado que los otros. Tenía estación de tren, edificios de dos plantas, un estadio, una pista de tenis y un club. En la obra trabajaba mucha gente joven. Al llegar allí, enseguida entré a formar parte de un grupo de estudiantes de último curso de las facultades de Ingeniería de Leningrado. Los sábados un alegre grupillo me esperaba en la estación e incluso papá se hizo a la idea de que estuviera rodeada de jóvenes. Todos ellos aspiraban a escribir algún poema o versos satíricos, o a contar una historia, real o imaginaria, lo que creaba un espíritu competitivo. Cuando llegó el turno de Ch., su relato nos intrigó más que cualquier otro.

Un especialista soviético, que había viajado por trabajo a Londres, cruzaba una plaza cuando vio a una dama vestida de negro alejarse de las paredes de la catedral y dirigirse hacia él con paso rápido. Al instante, tras dejar caer a sus pies una nota, desapareció. Vacilando, el ingeniero la cogió e intentó leerla a la luz de una farola, pero estaba escrita en un idioma extranjero. Por la mañana, al llegar a la embajada soviética, les explicó lo ocurrido y les enseñó la nota. Se la llevaron y al cabo de unos minutos, en vez de revelarle su contenido, le ordenaron: “Dentro de una hora sale un vapor del puerto en dirección a la Unión Soviética. Tiene que marcharse en él”. Intentó protestar alegando que su trabajo aún no estaba terminado. No lo escucharon. Una orden era una orden. La nota, no obstante, se la devolvieron.

Abrumado por tan desafortunadas circunstancias, el ciudadano soviético se hallaba en la cubierta cuando se desató una fuerte tempestad. Ordenaron a la tripulación que lanzaran toda la carga sobrante al mar. Se unió a los marineros y participó visiblemente en el zafarrancho. Cuando la tormenta se calmó, informaron al capitán de la ayuda desinteresada del pasajero y aquél lo mandó llamar a su camarote. En plena conversación, confiado por el tono amistoso, nuestro especialista le contó al capitán la historia de la nota, ya que tenía motivos para suponer que el capitán hablaba más de un idioma y podría ayudarlo a traducir su extraño mensaje. Pero, después de leerla, al hombre se le cambió la cara, ordenó que encerraran al ingeniero en la celda y que no lo dejaran salir hasta que el vapor estuviera en aguas soviéticas. Al descorazonado ingeniero solamente le quedaba la opción de enseñarle el escrito a su mujer cuando llegara a casa, pues era profesora de idiomas. Pasados los primeros minutos del encuentro, le contó sus desventuras con la esperanza de desvelar el misterio de una vez. Sin embargo, la mujer, tras echar un vistazo al papel, le dijo que tenía que dejar su hogar de inmediato y para siempre, y no volver a ver a su familia nunca más. No quiso dar explicaciones. Desesperado, el ingeniero decidió recurrir a su última oportunidad: se fue a una agencia de traducciones, ya que allí se verían obligados a traducirle el mensaje. Al llegar, metió la mano en el bolsillo y la nota había desaparecido.

Nosotros escuchábamos embelesados, intrigados a más no poder. Nadie estaba dispuesto a aceptar un final semejante. Todos exigían solventar el misterio. Aun así, por mucho que le rogáramos a Ch. que, por Dios, nos revelara cuál era el mensaje, no cedió. Me lo encontré al día siguiente y me dijo que, si de verdad tenía curiosidad por saber qué ponía en la nota, podía escribirme el texto. Con una condición: debía encontrar la forma de traducirlo por mi cuenta. Me tendió la famosa nota. La abrí. No era alemán. No era francés. No era inglés. ¿Cómo iba a traducirla? El juego continuaba. Era interesante.

Mi compañero de clase Iliá Granovski estudiaba esperanto. No dudé en llevarle el papelito. Frunciendo el ceño, Iliá me explicó que era una declaración de amor. Ch. había dado con una manera de declararse la mar de divertida. Todas esas impresiones dominicales parecían salirse de la rutina, de la norma, se adelantaban a mi edad igual que aquella confesión que le hice a mamá cuando aparecieron las primeras fotografías de los mariscales en los periódicos.

—Mami, ¡me he enamorado!

—¿De quién? –preguntó mi madre asustada.

—¡De Tujachevski![8]

—Ay, hija, llegarás lejos. –Apreció mi elección.

Mientras tanto, los periódicos y la radio informaban de nuevas conspiraciones políticas: quienes hasta hacía poco habían dirigido el país ahora hacían descarrilar los trenes, provocaban accidentes en las minas, envenenaban las reservas de comida, etcétera. Nuestros “caudillos” eran en realidad “enemigos”. La arena política en la que se desarrollaban esos cataclismos incomprensibles me resultaba ajena, pues, en general, parecía no tener ninguna relación con la vida cotidiana. Me costaba menos asumir la noticia de un terremoto que las desavenencias en el Gobierno de nuestro país. Hasta que llegó el día en que la palabra “enemigo” se cernió también sobre nuestra familia. Supimos que en Moscú habían arrestado a un amigo del frente de mis padres: al mismísimo Shlemóvich, que trabajaba en el Kremlin y siempre nos traía sabrosos presentes. Su mujer nos lo comunicó por escrito. Papá y mamá querían enviarle un paquete. En cuanto a mí, que por lo general no me entrometía en sus asuntos, esa vez intenté meterles prisa. Luego resultó que no había dirección alguna. Tocaba esperar.

Padre estaba en verdad abatido por el arresto de su amigo. Cada vez nos llegaban más noticias de arrestos de conocidos, vecinos, colegas del trabajo… Entonces la gente aún no confesaba que no podía dormir por las noches, atenta al chirriar de los frenos, al runrún de los neumáticos y, si el coche se detenía debajo de su casa, los paralizaba el miedo. A mí ni se me pasaba por la cabeza –ni se me podría haber pasado– la idea de que mis padres también pudieran acabar en discordia “con el Partido y el pueblo”.

En aquellos años se paseaban por Leningrado unos hombres con gabardinas, a menudo acompañados de perros con correa. Eran una gente de lo más particular. Todos tenían algo en común, y ese algo se manifestaba claramente en sus petulantes andares señoriales, los de una persona segura de sí misma que se regodea en cada uno de sus pasos sin necesidad alguna de esconderlo.

Cuando hablaba por teléfono con mis amigos siempre era de los mismos temas: los deberes, el cine, los novios, etcétera. Pero un día recibí una llamada inusual. Mi abuela me pidió que me pusiera. Me preguntaron:

—¿Es usted Tamara Vladislávovna?

Nadie me llamaba así todavía.

—Sí.

—Buenas tardes. Le habla un amigo de sus padres.

—Buenas tardes. ¿Quién es?

—No me conoce.

—No, los conozco a todos.

—Pues a mí no. ¿Qué tal les va?

—Muy bien, gracias.

—Así que todavía vivís en el mismo piso, ¿no os habéis mudado?

—Ah, pero ¿ha estado en casa alguna vez?

—Más de una. La cama de la habitación grande está a la derecha, el aparador también, junto a la pared. El espejo de pie se encuentra al lado de la ventana, en la esquina derecha. ¿Es así?

—Así es. Entonces, si ha estado usted en casa, seguro que lo conozco. ¿Cómo se llama?

—Mijaíl Mijáilovich.

—¿Y su apellido?

—Eso se lo diré cuando nos veamos.

—¿Quiere venir a vernos? Eso sí, papá y mamá ahora viven en Zhíjarevo.

—Lo sé. Quiero que se acerque a la esquina de la Primera Línea con el muelle. Estaré esperándola.

—¿Para qué?

—Tengo algo para su padre. ¿Es cierto que planea ir a verlos este fin de semana?

—Sí. Pero es mejor que nos lo traiga a casa.

—Le pido que se acerque donde le he dicho. La estaré esperando. Venga en unos quince minutos.

Y colgó. Nunca había oído hablar de ningún Mijaíl Mijáilovich. La conversación me dejó un regusto muy amargo, pero no me sentía con derecho a negarme. Tenía algo para papá, o sea que debía ir. En aquel momento estaba en casa con una amiga, así que le pedí que me acompañara.

La gente solía quedar en la esquina entre el muelle y la Primera Línea. Cuando llegamos ya había varias personas esperando. A mi pregunta “¿Cómo voy a reconocerlo?”, me había contestado: “Yo lo haré”. Estuvimos aguardando. Como no vino nadie, decidimos marcharnos, pero, nada más dar unos pasos, me llamaron por mi nombre: “Tamara Vladislávovna, ¿tiene un minuto?”. Era un hombre acicalado y muy perfumado, de unos cuarenta años, con un caro abrigo de paño marrón. Su olor habría de perseguirme durante mucho tiempo. Lo primero que hizo Mijaíl Mijáilovich fue reprenderme:

—¿Por qué ha venido con una amiga?

—¿Acaso no podía?

—Claro que no. Debía venir sola.

—¿Qué tiene para mi padre?

—Ya que las cosas han ido así, mejor se lo doy la próxima vez.

Con ésas me fui, bastante perpleja. El hombre, a pesar de su aire de respetabilidad, me había resultado desagradable. El sábado fui a Zhíjarevo y le conté a mamá –no a mi padre– lo de la llamada y el encuentro. Mamá puso todo su empeño en recordar al tal Mijaíl Mijáilovich entre sus viejos conocidos, en vano.

Qué tenía para mi padre era una pregunta a la que no podíamos responder.

El ingeniero jefe de la obra se llamaba Yákov Ilich. Era una persona muy reservada. Me enseñaba a jugar al tenis. La pista no estaba lejos y cuando iba a ver a mis padres me gritaba bajo la ventana: “Nos espera la cancha, Tom”.

Aquella noche unos artistas de Leningrado daban un espectáculo en el club. Fuimos todos juntos y nos sentamos en la primera fila: mamá, Yákov Ilich, varias personas más y yo. El último en salir a escena fue un mago. Tras manipular unos pañuelos, una jarra de agua y algo más, se acercó al borde del escenario y me pidió que me levantara para constatar que el agua de la jarra había desaparecido. Yo hice ademán de negarme, pero Yákov Ilich, con su bondad característica, me convenció: “Echa un vistazo, a ver qué hay”.

Cuando acabó el truco, anunciaron el entreacto. Tres desconocidos se acercaban en dirección contraria a la muchedumbre. Se plantaron muy cerca de Yákov Ilich. “¡Acompáñenos!”, gritaron, lo rodearon y se lo llevaron hacia la salida. Yákov Ilich no dijo ni pío. Ni siquiera se dio la vuelta. Se fue sin más, flanqueado por esos hombres. Simplemente se marchó. El arresto había tenido lugar a la vista de todos, en un club multitudinario. La realidad me pareció surrealista. El mundo parecía haberse trastocado, haberse vuelto plano. No podía creer que hubiera asistido al arresto de una persona a la que conocía bien.

Más de un año después, cuando el destino de mi familia también había tomado otro rumbo, me lo encontré por la calle. Casi no lo reconocí, eché a correr; sí, era él. Yákov Ilich resultó ser un “suertudo”. Tras la investigación lo dejaron en libertad. Fue parco en palabras, casi no me contó nada, pero se arremangó el abrigo y la americana, y me enseñó una “pulsera” marcada a fuego alrededor de su muñeca. Me explicó que era la forma en que el interrogador apagaba sus cigarrillos.

Y de nuevo no podía creer lo que estaba viendo con mis propios ojos.

En cuanto al supuesto amigo de mis padres, volvió a llamar al cabo de un mes. Y, una vez más, se negó a decirme su apellido. Insistí. Entonces me respondió: Serebriakov.

—¿Qué tal por casa? –Se interesó.

—Bien, gracias. Le pregunté a mi madre por usted, y no lo recuerda.

—Bueno, ya habrá tiempo para eso. Ahora hay un asunto más importante. ¿Tiene intención de ir a Zhíjarevo el domingo?

—Sí.

—De acuerdo. Pues en esta ocasión es mejor que no lo haga.

—¿Cómo dice? ¿Por qué?

—Por nada en especial. No hay de qué preocuparse, pero tampoco hace falta que vaya.

—¿Quiere explicarme por qué? ¿Ha pasado algo?

—No ha pasado nada, pero le pido que no vaya. ¡Punto!

Aquel hombre me asustaba. Me daban miedo su nombre, sus insinuaciones, el sentido estremecedor de sus evasivas. El domingo, como siempre, fui a visitar a mis padres, aunque subí al tren con una sensación de inseguridad. Al llegar, se lo conté todo a mamá. Ella sabría mejor cuándo decírselo a mi padre. Pasé todo el día sin salir de casa. Cuando llamaban, le pedía a mamá que dijera que no estaba.

Ya hacía tiempo que papá, al hablar con algún desconocido, me presentaba –no sin orgullo– como su “hija mayor”. Me parecía una buena señal. Aquel día, por la tarde, mi padre tenía que ir a la estación a recibir a un convoy de trabajadores reclutados en Rusia Central. Le pedí que me llevara con él. Sentía la necesidad de hablar con él seriamente, como dos adultos, sobre Serebriakov. Me preparé para esa conversación como “la hija mayor” que era.

Papá, con botas e impermeable de lona, marchaba delante. Yo a duras penas podía seguirlo. En la estación, la gente que llegaba para trabajar se bajó de los vagones. Papá les dio la bienvenida con un discurso. Los músicos de la orquesta de viento, empapados, tocaron una marcha ronca. Volvimos a casa cuando ya había oscurecido. Las luces de la obra centelleaban tras la cortina de lluvia.

—Papi –comencé–, van varias veces que llama un hombre que se presenta como un amigo tuyo, ¿sabes? No sé qué quiere, pero me ha pedido que no viniera a veros hoy.

Papá hizo un gesto con la mano.

—Eso son tus pretendientes gastándote una broma.

—¡Qué dices! Lo he visto. Es mayor, es…

—¡Bobadas!

Mi padre no me creyó, no se alarmó, no quiso continuar con la conversación. Una vez más, no hubo manera de que habláramos. A las diez de la noche tenía que regresar a Leningrado. Puesto que mi visita ya no era ningún secreto, mis amigos, como de costumbre, me acompañaron a la estación. Desde el escalón del coche, me di la vuelta para despedirme una vez más de todos. Y en ese momento vi que Serebriakov se acercaba con un perro desde la terminal. Mamá sintió mi miedo y al instante se giró para mirarlo. Él se subió a uno de los primeros vagones. El tren se puso en marcha. De algún modo, mi único consuelo fue esa arrebatada mirada de mamá. Tenía miedo de ir en ese vagón semivacío del tren de cercanías, consciente de que a mi lado viajaba un desconocido que parecía tener información sobre nosotros. Tal vez no fuera un enemigo, pero tampoco era un amigo. No quitaba la vista de la puerta, a la espera de que entrase con su perro. Volví a verlo en el andén, en Leningrado.

—Bueno, pues ahora ya sabemos que no se puede confiar en usted, no es una persona seria. –Y pasó de largo.

Yo no dije nada. No se me ocurrió qué contestarle. Pero me quedé con esa frase. Me ofendía, me estorbaba, enturbiaba mi existencia.

Al cabo de unos días arrestaron al director Iósif Antónovich Kurchevski. Papá se quedó tan conmocionado por la detención de su amigo que pasó unos días sin hablar con nadie. Sin dilación, a él también lo expulsaron del Partido por haber recomendado al “enemigo del pueblo” Kurchevski. Lo destituyeron de su cargo de adjunto y lo nombraron jefe del Departamento de Transportes. Mamá contó que pasó tres días sin dormir, repitiendo la misma frase: “¿Qué derecho tienen esos tres a expulsarme del Partido?”. No lo habían echado después de una asamblea general, sino por orden de la troika del politburó.

Mamá lloraba.

—¡Vládek! ¡A ti también te van a arrestar!

Papá gritaba furioso:

—¿Por qué? ¿Por qué iban a arrestarme? Déjate de tonterías.

¡Ni se te ocurra decir eso en voz alta!

El viernes 22 de noviembre de 1937, mamá fue a Leningrado para recoger algunas cosas. El sábado, después de mis clases, teníamos que llevárnoslas juntas. Pasó la noche en casa. Cuando volví del colegio, ya no estaba.

—¿Dónde está mamá? –le pregunté a la abuela.

—Siéntate a comer –dijo. Y se echó a llorar.

—¿Dónde está?

—Siéntate y come –repitió.

Entró nuestro vecino, al que mis padres alquilaban una habitación.

—Tamara, es usted una mujercita –comenzó David Abrámovich–, tiene que ser valiente. Esta noche han arrestado a su padre.

Sin terminar de comprender qué era lo que acababa de pasar, en mis oídos sólo retumbaban las palabras “a-rres-ta-do a su padre”, amortiguando todo lo demás. La operadora de Zhíjarevo le contó a mamá que, por la noche, fueron a por papá; que llevaron a cabo el registro; que papá, en palabras de los testigos, encaneció ante sus ojos. Cuando se lo estaban llevando, mis hermanas corrieron detrás de él hasta la estación. Las ahuyentaban, pero ellas seguían corriendo y llorando, sin saber dónde meterse. La operadora las recogió y las llevó a su casa, donde se quedaron hasta que se hizo de día.

Después de aquella llamada, mamá había salido disparada hacia la estación a coger el primer tren hacia allí. Recogí las cosas que se había dejado y corrí tras ella. Los pasajeros del tranvía charlaban como si no hubiese ocurrido nada. De repente todo pasó a un segundo plano, se volvió ajeno, extraño. Ya en el tren, me subí a la litera de arriba para no tener que hablar con nadie y me quedé mirando por la ventana. Había nevado. Papá se me apareció desde algún rincón profundo de mi conciencia. De mi corazón. Lo vi entre dos tipos con fusiles. Tropezaba, se hundía en la nieve… Aquellos dos lo empujaban. Era incapaz de digerir aquella imagen: mi padre caminando en silencio con escolta a medida que avanzaba el tren. Al final iba a resultar que quería mucho a mi severo y honesto padre. A punto estuve de pasarme la estación y me olvidé todas las cosas en el vagón, pero logré bajarme del tren antes de que volviera a ponerse en marcha.

En casa, después del registro, todo estaba patas arriba. Mis hermanitas, con los ojos ya secos, me miraban asustadas desde un rincón. Sin haber tocado nada, mamá se había echado en la cama. Me pidió que caldeara el cuarto y preparara algo de comer. Yo quería ir a ver a la operadora que nos había llamado a Leningrado, pero ella me detuvo: “No lo hagas. Me lo pidió ella. Tuvo que ir a otra estación para llamarnos”.

No hizo falta que dijera más: comenzaba a entenderlo todo. Papá se había ido. El mundo en el que nosotras seguíamos existiendo había desaparecido.

Era el 23 de noviembre de 1937.

Enseguida nos encontramos completamente aisladas. Como la noche en que masacraron a los hugonotes, las puertas de nuestra casa estaban marcadas con la señal del exterminio. Y, de ahí en adelante, nada conseguiría cambiar eso. No fue fácil comprender qué debíamos hacer primero y qué después. Mamá no dejaba de llorar. No podía tomar ninguna decisión. Eso también lo comprendí.

Al día siguiente le dije, vacilante: “Deberíamos mudarnos a Leningrado”. “Sí”, me respondió obediente. Quedó claro que yo tenía voz y voto. Y que entonces, por lo visto, mi voto era decisivo. Pero no estaba preparada para eso. Debía salvar una suerte de obstáculo, buscar a tientas alguna estabilidad bajo mis pies.

Comenzamos a recoger nuestras cosas. De algún modo teníamos que llevarlas a la estación. Mamá llamó a la administración del Nazievstrói, que era el nombre de la obra. No había ningún transporte disponible para la esposa del jefe arrestado del Departamento de Transportes. Nos tocaba acarrear las cosas entre las dos. En momentos así adquieres una especie de agudeza visual interna, una suerte de perspicacia espiritual. Aún creía que, al vernos cargando con nuestros bártulos, mis pretendientes, que tan ingeniosos habían sido al declararme su amor, se lanzarían a ayudarnos. Pero no. Era como si hubieran barrido el pueblo. Aunque nuestros conocidos nos observaban desde sus ventanas, nadie salía a calle.

Sin embargo, cuando estábamos arrastrando la máquina de coser, hubo alguien que no pudo soportarlo y se prestó a echarnos una mano. Se trataba de Mijaíl Ivánovich Kazakov, el mismo que en Irínovka, en una de esas noches de luna, había llamado a mi puerta y a quien me unía ese beso secreto, el primero de mi vida. Cuando lo vi venir hacia nosotras, con paso firme, algo de ese mundo que desaparecía vertiginosamente se detuvo. Mijaíl Ivánovich pagó caro su impulso. Al cabo de un par de días lo expulsaron del Partido por “contactos con una familia enemiga del pueblo”.

Volvimos a casa, a Leningrado. Teníamos que empezar a buscar a papá, de cárcel en cárcel. Pero ¿cómo se hacía eso? ¿Adónde y a quién debíamos recurrir?

Notas:

[1] El término “distribuidor” (raspriedielitel en ruso) hace referencia a una suerte de tiendas que aparecieron en la Unión Soviética a principios de los años treinta para gestionar el problema del déficit de alimentos y productos manufacturados. Junto a las cartillas de racionamiento, que habían entrado en vigor poco antes, se crearon esta especie de almacenes a los que se adscribía un número determinado de trabajadores (en función de su lugar de trabajo o cargo) y que se encargaban de distribuir entre ellos los productos deficitarios. Con el tiempo, acabaron convirtiéndose en verdaderos almacenes de productos exclusivos a los que sólo tenían acceso ciertos grupos de la población.

[2] Serguéi Mirónovich, alias Kírov (1886-1934), revolucionario ruso y político soviético, miembro del politburó del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Su asesinato se considera el detonante del inicio de las purgas masivas de los años treinta, so pretexto de hallar al autor del crimen.

[3] Acrónimo de Kommunistícheski Soyuz Molodiozhy (Unión Comunista de la Juventud), la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética.

[4] Instituto Smolny, palacete erigido en 1808 como institución para la educación de doncellas nobles y que en 1917 Lenin eligió como cuartel general bolchevique durante la Revolución. Posteriormente se convirtió en la sede del aparato local del Partido Comunista de la Unión Soviética.

[5] Monumento del constructivismo y uno de los edificios de viviendas más famosos de la época de la vanguardia rusa de San Petersburgo. Erigido entre finales de los años veinte y principios de los treinta para quienes habían sido víctimas de la represión zarista –la futura élite política del nuevo régimen–, el proyecto contaba además con un comedor público, una biblioteca, una guardería e incluso un Museo del Destierro y los Trabajos Forzados, y debía encarnar la idea de la “socialización de la vida cotidiana”. Finalmente tan sólo llegaron a construirse los apartamentos, y un gran número de sus nuevos inquilinos no tardó en convertirse en víctima, esta vez, del terror estalinista.

[6] Fue un juicio-espectáculo orquestado por el régimen entre noviembre y diciembre de 1930 en el que varios economistas y científicos soviéticos fueron acusados y condenados por haber armado una vasta red de especialistas que, instigados por embajadas extranjeras, llevaron a cabo actividades subversivas y de sabotaje económico. Todos los acusados fueron rehabilitados en 1989.

[7] Hace referencia a una práctica común en la Unión Soviética de antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante las celebraciones de fiestas importantes, como la de Primero de Mayo, era habitual decorar camiones con enseñas, maquetas y pancartas que transmitían mensajes propagandísticos para que, convertidos en carrozas, desfilasen por las ciudades.

[8] Mijaíl Tujachevski (1893-1937), teórico militar soviético y dirigente del Ejército Rojo durante la guerra civil. En 1935 fue nombrado mariscal de la Unión Soviética, máximo rango militar de la URSS.

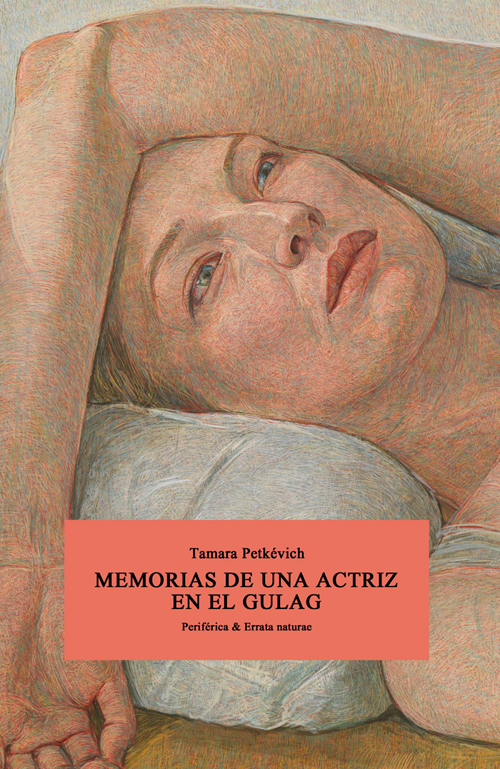

Este fragmento pertenece al mismo título que, con traducción de Alexandra Rybalko Tokarenko, acaban de publicar las editoriales Periférica y Errata naturae.