Cambio climático, CO2, calentamiento global, son palabras que nada más pronunciarlas nos hacen mirar bien al cielo bien a la tierra, pero pocos, muy pocos, son los que dirigen su mirada hacia los océanos.

Incluso cuando pensamos en el agua, inmediatamente nuestra mente evoca superficies de tierra inundadas, ya sea por el poder devastador de los ríos o por el aumento del nivel del mar, pero no consideramos el daño irreparable que el incremento en las emisiones de dióxido de carbono provoca en el océano.

El equilibrio del planeta depende ahora más que nunca de lo que ocurre bajo la superficie marina, porque, además de una posible morada para las próximas generaciones –como soñaron el capitán Nemo y Jacques Cousteau- y de una despensa para la humanidad, el mar ejerce de auténtico modulador del cambio climático: a través de la captura y distribución de una buena parte del calor absorbido por la superficie del planeta y mediante el secuestro del exceso de CO2 atmosférico.

Sin embargo, esta aparentemente benigna intervención ocasiona efectos nocivos para el propio sistema, ya sea a través de la acción indirecta sobre los ciclos biogeoquímicos que en él se desarrollan o directa sobre la inmensa variedad de criaturas que alberga. Así, aproximadamente la mitad de toda la fotosíntesis que sostiene la vida en la Tierra tiene lugar en el océano. Esta trampa biológica, mediante la cual el CO2 queda atrapado en materia orgánica liberándose oxígeno, condiciona la productividad de los sistemas marinos, su biodiversidad y su riqueza natural.

Por tanto, cualquier elemento distorsionador que afecte a las condiciones en las que se realiza este proceso, determinará de manera irreparable el destino de los ecosistemas tal y como actualmente los conocemos.

La curva de Keeling

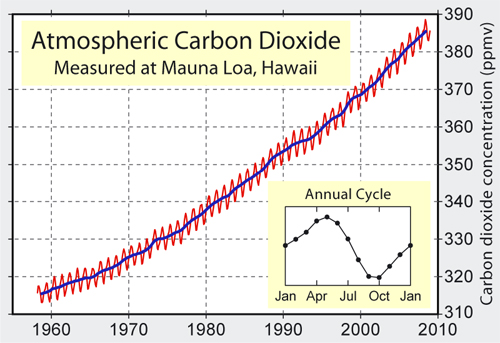

Desde que a mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado Charles D. Keeling cuantificara la concentración de CO2 en la atmósfera, los océanos se convirtieron en protagonistas de una película cuyo objetivo final no es otro que preservar la vida en el planeta.

A comienzos del siglo XX, existía la creencia de que el dióxido de carbono no influía en la temperatura ambiente, y el efecto invernadero se atribuía exclusivamente a la presencia de vapor de agua en la atmósfera. De este modo, se pensaba que cualquier exceso de CO2 atmosférico originado por actividades humanas sería absorbido por procesos naturales y su contribución a un potencial calentamiento global era irrelevante.

Estos argumentos originaron un vivo debate en la comunidad científica entre partidarios y detractores de tal teoría. El consenso definitivo se alcanzó tras analizar los resultados de las mediciones que, entre 1957 y 1959, había realizado Keeling en sitios remotos como el archipiélago de Hawai o la Antártida. Los resultados no dejaban lugar a dudas: no sólo se había producido un incremento del dióxido de carbono atmosférico en relación al siglo XIX, sino que además durante el propio periodo de las mediciones se detectaba una palpable tendencia ascendente. Paralelamente, el descubrimiento de que la molécula de CO2 absorbía la luz de manera distinta al vapor de agua, confirmó que el incremento de este gas contribuía notablemente al efecto invernadero.

Keeling prolongó su programa de monitorización durante otros cuarenta años, demostrando continua y repetidamente lo correcto de sus primeras observaciones. Su perseverante trabajo estableció que, con independencia del lugar donde se tomaran las medidas (ciudades o campos, valles o montes) el nivel promedio de CO2 atmosférico era idéntico, con leves oscilaciones estacionales -el promedio es más alto en invierno en el hemisferio norte-, y que el incremento anual de este gas podía situarse en torno a 1,5 partes por millón (ppm). Estos resultados permanecen incuestionables científicamente hasta el presente. Gracias a este pionero de la investigación del cambio climático -fallecido en 2005- se estableció la denominada curva Keeling, que ha cambiado la manera en que la humanidad contempla el desarrollo del mundo.

En la década de los setenta, aceptadas ya las hipótesis científicas, la Organización Meteorológica Mundial decidió crear un equipo de especialistas en el clima, que fue el germen del actual Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), fundado en 1988. Los informes elaborados por el IPCC constituyen la piedra angular sobre la que se apoya la promulgación de políticas de estabilización de emisiones de gases de efecto invernadero.

A modo de gran sumidero, y gracias a la actividad fotosintética del fitoplancton, algas y plantas marinas, los océanos secuestran una gran cantidad del CO2 liberado a la atmósfera y, por tanto, han contribuido de una manera más que eficiente a minimizar los efectos del calentamiento global.

Sin la captura oceánica, las actuales tolerables 382 ppm de CO2 atmosférico se situarían en 441. Se estima que el océano en su conjunto ha absorbido la mitad de todo el carbono generado por el hombre desde el inicio de la Revolución Industrial. En cualquier caso, las previsiones del IPCC son demoledoras, ya que para finales del siglo XXI se anticipan unos intolerables niveles atmosféricos de 720 ppm sobre la base de un escenario socio-económico similar al actual.

Puesto que todo equilibrio posee un elevado componente de inestabilidad, existe el riesgo de que, en virtud de reacciones de retroalimentación, la tendencia actual se invierta, y en un futuro no muy lejano grandes regiones oceánicas disminuyan su efecto amortiguador o, incluso, actúen como fuentes de CO2 al aire. Eso ocasionaría la consecuente liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono, acentuándose el calentamiento global.

El calentamiento del agua y su efecto sobre la vida

Hasta que se dobló el cabo Bojador, pocos años antes de que se inaugurara la era de los grandes descubrimientos del siglo XVI, los seres humanos creían firmemente en teorías tan extravagantes como que más allá de este accidente geográfico la temperatura de las aguas derretía los navíos y la vida submarina resultaba imposible.

Ahora, parece que las viejas leyendas se hacen realidad y asistimos con cierta pasividad a la subida de las temperaturas de los océanos, otra perversa consecuencia del cambio climático. Parece existir una errónea asunción general acerca de la fortaleza del ecosistema marino, al que se le otorga un elevado grado de invulnerabilidad, y un margen de maniobra que permite a la vida desarrollarse sin problema alguno entre la frialdad de la corriente Antártica y la calidez de las aguas del Caribe.

La desviación de uno o dos grados más sobre los valores habituales de la temperatura del mar parece no entrañar mucho riesgo y se asume que la inmensidad del océano es capaz de diluir cualquier alteración térmica. Desgraciadamente, los efectos del calentamiento global sobre el océano desmienten esta bucólica imagen y, relativamente pronto, éste podría alcanzar temperaturas no experimentadas desde hace un millón de años. Por un lado, una mayor temperatura afecta a mecanismos de circulación y estratificación de la masa de agua, cuyo último consecuencia consiste en la disminución del aporte de nutrientes –fertilizante– a la comunidad fotosintética. Por otro, el efecto directo de la temperatura sobre los procesos biológicos, las reacciones químicas y la termorregulación de las especies marinas determina la riqueza y biodiversidad del ecosistema.

Si el rango de variación de la temperatura supera la capacidad de los organismos para adaptarse, la totalidad de la cadena alimentaria se alterara en cascada, como una larga fila de piezas de dominó que van cayendo caprichosamente sobre el tapete. En particular, la merma en la captación de CO2 por parte del componente verde marino, ya sea por la interrupción de la entrada de fertilizante o por la ola de calor, redunda en una disminución en el secuestro de este gas desde la atmósfera. Por tanto, el ciclo de Gaia, mediante el cual la biomasa de la Tierra autorregula las condiciones físicas del planeta para hacer éste más hospitalario para el desarrollo de la vida, seleccionará otras criaturas, indudablemente más adaptadas al nuevo escenario, pero diferentes.

Este futuro escenario, ya de por sí complejo, afronta otro problema añadido: el aumento de los niveles de CO2 en disolución está provocando el descenso del pH marino. Del mismo modo que el agua dulce se transforma en soda al añadir dióxido de carbono -de ahí la llamada agua carbonatada- y aumenta su acidez, el mar se va saturando de este gas progresivamente. Esta acidificación oceánica acarrea graves consecuencias para organismos como el propio plancton, corales, bivalvos etc., que ven alterados sus mecanismos celulares de funcionamiento básico y el acceso al carbonato, cemento a partir del cual se construyen las estructuras calcáreas marinas. Por ello, muchas especies están condenadas a disolverse y eventualmente, desaparecer. A ellas, se van añadiendo sobre la cinta transportadora que conduce a la extinción el resto de congéneres que comparten su hábitat y que dependen directa o indirectamente de su presencia y actividad.

A pesar de que la mayor parte de las consecuencias futuras del cambio global sobre los océanos ya se han constatado experimentalmente e incluso descrito en ciertos ambientes marinos, la humanidad aún cuenta con un tiempo, aunque finito y precioso, para hacerles frente. Las estrategias globales de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero deben contar con el apoyo social, así como la implementación gradual del uso de energías renovables o políticas de remediación no invasivas. La implicación de los agentes económicas resulta, igualmente, indispensable.

El conocimiento nos hace libres, al menos para decidir invertir en un futuro sostenible. El mar es de todos, el compromiso para preservarlo también.

* Emma Huertas es oceanógrafa