De mantenerse en el pensamiento habitual con el que se enfrentan las representaciones en el Teatro Real, de este Orlando se podría decir lo siguiente.

Ivor Bolton, bien o muy bien porque conoce y es un experto en el repertorio Barroco. Claus Guth, revoluciona el escenario, en el sentido de que usa una y otra vez la capacidad giratoria que tiene el de este teatro para mostrar la escenografía desde distintos ángulos. Y falla al actualizar las tramas al mundo de hoy o hace unos años. Las voces, calidad buena, pero ¿dónde están los divos y, mucho más importante, las divas? Que el público de la ópera siempre muere por una diva y si es divaza y maleducada le ríe las gracias. Y las anécdotas que se cuentan de algunas recientes que han pasado por el teatro, es para censurarlas y mucho.

Pues bien, esta historia del héroe que es capaz de ganar todas las batallas, incluso de enfrentarse a los dioses y atemorizarlos, que es derrotado por el sentimiento amoroso no correspondido, permite salirse de ese pensamiento único. Solo hay que mirar y oír esta producción.

Con la mirada y con el oído, se ve un Ivor Bolton preocupado, en tensión, mientras dirige. Da la sensación de tener algo delicado, delicadísimo, entre las manos. Algo que pudiera caerse y romperse. También se le ve preocupado por el sonido, por la afinación. Hasta la sonrisa que muestra a algunos músicos o al público cuando lo mira, es forzada. Como del emoji que muestra los dientes apretados.

Quizás debido a esa tensión, la música suena rutinaria, cansina. Hasta pesada, como hecha con pies de plomo. Nada que ver con la libertad y alegría que hizo las representaciones de Medea de hace un mes. Donde se atrevía con todo.

Es cierto que a medida que la representación evoluciona la cosa mejora. Él no sigue sin perder la tensión corporal. Pero la música, las arias, empiezan a arrancar al público aplausos y bravi. Y en el intermezzo entre escenas, el director ya no vuelve a afinar la orquesta como hizo al principio.

Esto tiene que ver con los cantantes. Ellos sí que parecen cómodos en el canto. Y eso que no es un montaje al uso. Tienen que actuar, moverse, tumbarse, arrodillarse, subir o bajar escaleras, saltar de un primer piso o del techo de una caravana.

En este sentido, Christophe Dumax, que hace de Orlando, está espectacular, capaz de mantener la voz, excepto cuando tiene que cantar hacia los huecos escenográficos, haciendo todo eso que se ha contado. Aunque la que se lleva al público de calle es Giulia Semenzato, con su Dorinda se ha consagrado para el público del Teatro Real que, si sigue cantando así, será demanda con frecuencia para que venga. El público ya la adora, solo había que sentir la reacción cada vez que se ponía a cantar apoyada en el anuncio de la cerveza Coronita.

Dicho todo lo anterior, lo más interesante es la lectura hecha en escena gracias a Guth que esta vez ha contado con una dramaturga, Ronny Dietrich. El pensamiento único dirá que no. Le han quitado el espacio mítico e inofensivo, en el que la música se convierte en un aspecto de reproducción técnica del sonido. Para entenderlo, es como discutir de si te gusta más el sonido como lo reproduce un Bang & Olufsen o uno de Denon.

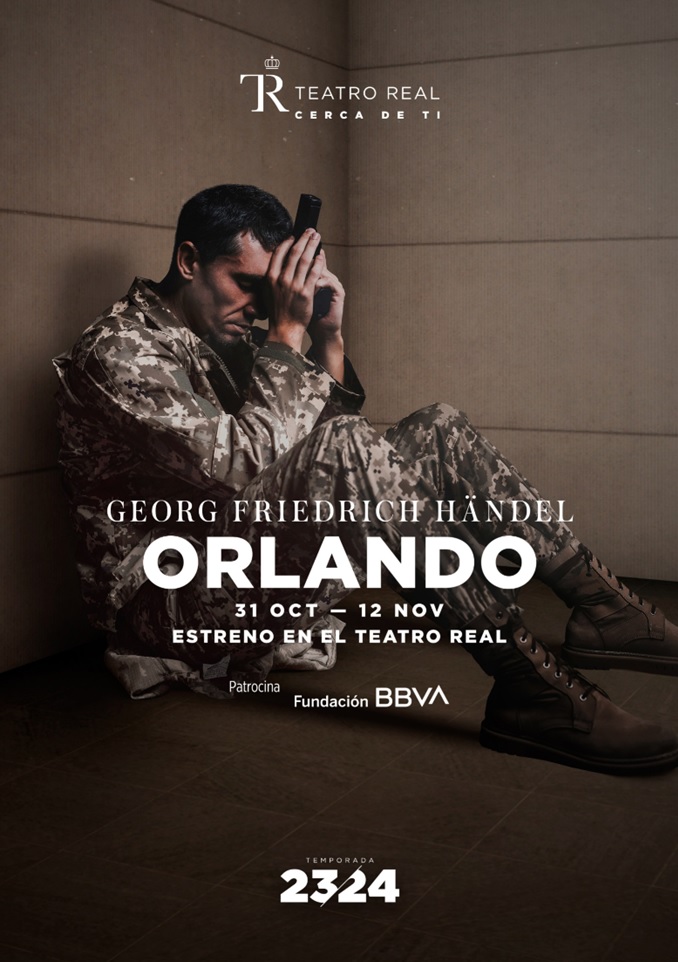

Sin embargo, en la propuesta, Orlando ha vuelto de la guerra. Dicen que de la de Vietnam, por eso de que se viste de camuflaje verde, pero bien podría ser de cualquier guerra de la segunda mitad del siglo XX o principios del XXI. Está alicaído. Se evade con un video juego también de guerra en una jungla cualquiera.

Lo que no pudo hacer la guerra, lo ha hecho el amor. La derrota que inflige el ser rechazado por la persona amada. Por la persona que le enciende su deseo, que hasta le provoca una erección nada más verla en una foto. Y, aunque la pajilla se la podrían haber ahorrado, porque es poco para tanto drama que se canta y que se va a ver en escena, o haberla hecho acorde a lo que se canta y se dice, ese deseo desmedido le ciega.

Tanto que se está ante un caso claro de acoso y maltrato. De violencia machista porque la mujer es de su propiedad. Pues Orlando canta cosas como que le ha sido robada, le han engañado, le han sido infiel. Y su reacción es furiosa. Por lo que decide lanzarse a la batalla, con las mismas armas que hizo en el Vietnam. Usa el machete para matar a Meodoro y rocía de gasolina a Angelina, antes de prenderla fuego.

¿Es esto amor? Él cree que sí ¿y los espectadores contemporáneos de la ópera en Madrid? Para responder a estas preguntas, hay que recordar que la edad media del público habitual del teatro sitúa su educación sentimental, incluida la musical y cultural, y su desarrollo emocional en los últimos años del franquismo. Algo que se olvida, cuando se habla de sus reacciones.

Frente a esa reacción, nos encontramos a Dorinda. Ella ama a Meodoro. ¿Le duele que se vaya con otra? Le duele. ¿Se pregunta que tiene la otra que no tenga ella? Se lo pregunta. Pero ese amor, también ciego, pues, a pesar de la tozuda realidad no puede dejar de quererlo, se encuentra, la necesidad de protegerlo frente a todo y, sobre todo, frente a Orlando.

Mientras tanto, Angelina y Meodoro, son una pareja normal de amor correspondido. Disfrutan de su amor, y lo disfrutan, es decir, tienen sexo, siempre que pueden. Lo proclaman. Hasta como dos adolescentes lo tallan y certifican en los arbustos para que todo el mundo pueda verlo.

Y todos ellos tienen algo en común, beben cerveza. Una cerveza grande y de lata. Por lo que no es de extrañar que las vejigas se suelten con facilidad en este montaje. Sino perdería verosimilitud, y este montaje tiene mucha. Por eso, el sonido más importante de esta ópera curiosamente no aparece en la partitura, porque en aquel tiempo no existía.

Es el sonido que hace una lata de cerveza al abrirse. Ese gesto cotidiano que acompaña a personas que son como los personajes que se ven en escena. Adultos de clase media, más bien baja, que viven en barrios que ni fú, ni fá. Aquí más bien fá, porque bien podría ser alguna casa unifamiliar en Miami, Los Ángeles o Malibú. Hasta de las que los hermanos Scott acaban reformando en Las Vegas. Barrios en los que tener un buen coche es signo de estatus, aunque cueste tenerlo y mantenerlo, por lo que siempre está estropeado como el que aparece en escena.

Ellos, couch – potatos, pasando horas y horas delante del televisor ante los video juegos algo achispados, cuando no beodos, por el exceso de cervezas. Ellas, soñando ser las princesas Disney de su infancia, mucho menos recatadas que los que propone esta factoría. En este sentido, el traje de Blancanieves que lleva Dorinda para vender hamburguesas es de antología. Como de soft-porn.

Es entonces cuando se entiende la tensión de Ivor Bolton. Ya que tiene que encontrar la manera de mantener el barroco a la vez que lo hace contemporáneo. Que las miles de notas que ha escrito Händel van a competir con ese sonido que a las masas, incluidas las masas con posibles que van al Teatro Real, le evocan tantas cosas y tan agradables, que hasta se ha usado con éxito en las recientes campañas electorales autonómicas. Y a Bolton le cuesta, pero lo consigue, vamos que si lo consigue.

Y ¿el público? El público, cuando acaba, sale corriendo al bar o restaurante de la esquina a tomarse una cerveza, que en ambientes tan glamurosos como este, se convierte en un cava y hasta en un champán que cobran como si te bebieras la botella. Y allí se quejan, porque esta vez en el Teatro Real les han bajado de los cielos barrocos, a la tierra.