“Nada es más negro que la mañana luminosa del recuerdo”

Paul Celan

Como las almas suspendidas de que hablara Dante, por boca de Virgilio, en el Canto II de La divina comedia –almas en el limbo o infierno de los justos, suspensas entre el deseo de ver a Dios y la desesperanza de no alcanzar nunca a verlo–, así las imágenes. Especialmente las de Miguel Borrego. Emergen y desaparecen sus perfiles como en medio de un universo flotante, indeciso o incierto, y larval. Ámbito placentario donde la pérdida y el mundo, el olvido y lo posible, el rumor –anónimo– y la máscara, efectivamente, se disputan lo visible, lo concebible, lo real mismo. La pregunta que estos dibujos y acciones nos plantean es verdaderamente la más grave: ¿qué es aún, o de nuevo, posible? Las obras de Miguel Borrego buscan ciertamente, aquí, tocar un suelo seguro, alcanzar una superficie estable, suspensas como están en medio de una amenaza que se quiere mortal. Tratan de habitar, diríamos, el borde del mundo, del mundo sensible y, como decimos, una dimensión posible. Buscan o luchan por su rememoración. Su trabajo es platónico: la anamnesis, el retorno desde el país del olvido, tan semejante al de la muerte.

Esto significa antes que nada tratar de anticipar los orígenes, pero también trazar y asumir los retornos y los relatos, y también, aún más, las desviaciones de lo no-familiar. Soportar incluso el fracaso de las explicaciones; decidir, en fin, sobre lo probable, lo imposible y lo excluido. Todo esto es algo que –creemos– también tiene que ver, como en el ancestral homo pictor de las cavernas, con rituales mágicos en medio de la angustia, la precariedad y la falta; pero, a la vez, con un ser que, como apuntara Hans Blumenberg en su ensayo sobre el mito, “juega a saltar por encima de su falta de seguridad mediante una proyección de imágenes”.[1]

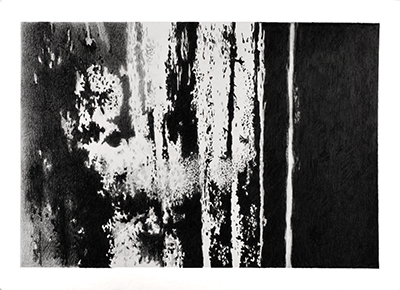

Decimos imágenes, pero hablamos más que nada de atisbos, sensaciones, señales de algo punzante: desgarraduras. Oscuridad. Espesura. Ellos también hablan confusamente, estos signos. Estas rememoraciones. Son señales de una opacidad siempre anterior; desde luego faltas de consideración para con nosotros los hombres. Hablan de algo que, aún no nacido, se está ya tal vez empezando a corroer, a consumir, a desgarrar. Borradura nada más nacer, de lo naciente mismo. Como nacimiento. Rostro como pecio, tomado en su afán de rostridad misma por la desaparición y la incuria. Dramatismo de lo que se expía en su desarticulación y su epidermis de sepulcro. Cuando –o porque– ser es perecer, pertenecer al olvido. Una noche toma el mundo y el hombre –incluso un cuerpo, el cuerpo sin particularidades, cuerpo genérico de la especie– y todo está como a punto de desbordarse en una suerte de fatalidad del negro, la ruina y el mal.

No obstante, si estas historias, estas figuras donde se inicia y trunca una narración personal –tan crítica, tan rota y fragmentada como para definir una mente como enferma– reciben especial protección por parte de la memoria, ello tal vez sea debido al contenido de verdad que ellas persiguen condensar. ¿Pero lo consiguen? ¿Es posible realmente restablecer ese contenido de verdad o como verdad antigua que demora en lo profundo? Contenido de verdad en verdad arcaico y sumamente problemático, en la medida que allí lo significativo o verdadero, el objeto final de la mnémé, del proceso de la rememoración, se ha vuelto un espacio oscuro, un magma confuso, inextricable, enigmático, si no, como sugerimos, maligno, turbio e imperativo: demónico. Hay algo en el interior del hombre –no sólo en su exterior– inhóspito e inmanejable, algo lacerante, de una extensión difusa, sin límites claros: borrascoso, borroso. Una negación grandiosa y siniestra. Lamentable en su capacidad de tachar o emborronar la presencia, en su capacidad por tanto de mal. Es cierto que la memoria se despliega, pero lo que surge no son más que parcelas de un laberinto íntimo donde sin duda reposa o se esconde un monstruo. En este sentido, las obras de esta exposición marcan el recorrido de una purga que es a la vez errancia y castigo, una degradación o una obnubilación en marcha, políptico como paraíso oscuro del sonámbulo. Limbo del alucinado: fascinante espectáculo de la corrosión, la (des)memoria y el hundimiento. El arte de acabar: fundido a negro.

En verdad, estas imágenes que en todo remiten a esa presencia ahumana que Rudolf Otto denominó lo numinoso –poder primitivo y abisal que nos condena a no ser más que criaturas entregadas a algo que las sobrepasa– están antes de todo pensamiento. Son como fulguraciones que (des)articulan en su aparecer la posibilidad misma de configuración de todo un mito personal, esto es: lo que denominamos yo. Imágenes de mito oscuro, por tanto, cuando éste deviene una fuerza que, como sostuviera Schelling, no puede ser simplemente inventado, sino que, en la forma de un estallido primigenio, se apresura a entrar, él mismo, en cada existencia. Por tanto: entrada de imagen traumática; lo que sobrevive y se rememora es una imagen-trauma, una opacidad de crecimiento negro e insistente, letal, invasivo, como un dibujo casi carcinógeno sobre la piel, o como una línea quebrada e hirsuta que, cual una alambrada, encarcela y secuestra un cuerpo. Por eso el carácter a menudo lastimoso de las figuras que retrata o esculpe el artista, atrapadas en sus horrores primigenios. Miguel Borrego o el lado oscuro de las cosas. La noche y el misterio con que está rodeada, asediada, asfixiada la vida. “Nada es más negro que la mañana luminosa del recuerdo”.

Pero, a la vez, pensemos en el carácter apotropaico de la figura misma, o del rostro que, como el nombre, permanece o se sostiene frágil al borde del abismo, que irrumpe en medio del caos de lo innominado. Esa figura o ese rostro son las máscaras que anuncia y, al tiempo, nos protegen de esa anterioridad que se nos escapa. Rumor ininteligible e indomable de un antes que nos condena y funda. El rostro, la figura, encarnan en definitiva el advenimiento de una especie de capacidad de apelación. Por eso abre a su vez el camino a una influencia de tipo mágico, ritual o cultual. Hablamos de una contienda que puede llegar sin duda a ser trágica. La lucha entre la insistencia, el absolutismo cruento de la realidad y el propio y defensivo temblor de las imágenes y de los hechos o deseos –hechos vueltos deseos– a que éstas responden o despliegan o intensifican. El espacio de la imagen es como el espacio cerrado de la cueva para aquéllos que, aún no habiendo abandonado los peligros del bosque, se someten a un proceso de anamnesis esencial, brutal: vital.

La imagen es el espacio del deseo, sí, o de la magia, de la ilusión, pero también de la preparación anticipada del efecto catastrófico mediante el pensamiento. Quizás el trazado de una fuga, la elevación de un pozo de angustia, su perímetro oscuro. La imagen no llega a ser un pensamiento, decíamos: ella no ilumina lo suficiente como para que su ilusión lo capte. Más bien, y más que nada, es un proceder. Ilusorio, ilusionista: magia que deviene a menudo negra. Un caos de rostros, el rostro mismo como caos. Tan solo un proceder: protocolos, aproximaciones, ajustes a una regla que busca unos efectos cuyo significado y origen nadie (más) conoce.

La imagen es aquí el peligro de un recuerdo, y un recuerdo en peligro. Ambos severamente ritualizados. En su centro se halla el núcleo resistente de lo enigmático. El punto ciego que provoca el tránsito y el asedio, todas las variaciones y modificaciones periféricas que tratan de capturar su vuelo y someterlo a suelo, a trazo; de ponerlo al descubierto en la forma de un dibujo final y acrisolado. O de un rostro, ya tomado por la extranjería final. Cuanto más se insista en ese proceso de desgaste del recuerdo, tanto más este centro insondable crecerá en pregnancia y capacidad de hacer girar o de producir trastorno, desgarradura, opacidad en su proceso. Todo intento de iluminar el recuerdo, que es como cerrarlo, agotarlo o clausurarlo, no hace otra cosa que dar alas a su supervivencia en un nuevo estado, hacer proliferar la metamorfosis, el tránsito, la espesura: fortificar el rumor, la máscara.

Finalmente, lo que aflora en ese vértigo es una negación no sólo persistente sino, si se nos permite el juego, sustentada, suspensa, sin resolución: consistente. Eso es la imagen, eso es también el yo, al cabo. Una negación enmascarada, y su rumor que no puede jamás ser silenciado. Y entonces la pregunta que se nos plantea vuelve a ser de nuevo la más grave: ¿qué es eso que es capaz de sobrevivir al trabajo mismo de la memoria, eso incógnito oscuro e irresuelto hasta el punto mismo de fundarla, a la memoria, de atraerla a su centro inaccesible para allí irremisiblemente y en suma siempre hundirse?

Bien podría ser lo que llamamos terror. El terror como fuente y origen mismo de lo poético. Terror en el sentido, por ejemplo, que le daba Mme. De Staël, cuando escribía que el terror era la “fuente inagotable de los efectos poéticos de Alemania”.[2] Eso puede también recibir por nombre el trabajo de lo mítico. Como el mito, el jardín o el pozo del recuerdo nunca alcanza su esplendor inicial, primero o final. Su revelación desde luego nunca es causal, ni discursiva, sino un fulgor sin fundamentación, una irrupción frágil, equívoca, sin condiciones ciertas de repetibilidad. Algo comúnmente hundido o enterrado –como vemos a menudo en los dibujos de Diciembre en Turín– que mira turbiamente a un cielo, en un contrapicado donde el espacio y la luz siempre están tomados por la crepitación oscura de lo que, salvaje, crece contra el hombre. Algo sin por qué, una revelación intransigente y total en su soberanía impía. Por cierto, ya Cassirer había notado este carácter de pasado absoluto en que esta dimensión mítica se despliega, en contraposición al trabajo histórico: “El mismo pasado no tiene ya ningún ‘por qué’ –señaló–: es, él mismo, el porqué de las cosas. Eso es justamente lo que distingue la consideración del tiempo por parte del mito de la que hace la historia: para aquél, hay un pasado absoluto que, en cuanto tal, no es susceptible ni está necesitado de una explicación ulterior”.

No hay, pues, posibilidad de ninguna explicación. No hay cauce, ni respiro. Por eso, quien habita o se aproxima a esta dimensión mítica penetra, por decir así, en una realidad magmática y flotante en donde reina el principio sinuoso de la metamorfosis, o, como también apunta el propio Cassirer: “cada forma puede cambiarse en otra; todo puede venir de todo”. Y, en consecuencia, lo que sea el mundo, depende tan sólo del estado afectivo de aquel a quien se muestre y lo continúe. De manera que no puede haber una participación intersubjetiva de ello más que comunicando en el proceso la propia subjetividad, como sucede aquí en la historia narrada o re-citada entre el relato oral de una persona mentalmente enferma y el dibujo, la traducción en imágenes que de este relato que en principio no es suyo, que no le pertenece, hace el artista. De hecho, como al mito, no puede atribuirse a la imagen una objetividad teórica, pero sí una ‘traducibilidad’ intersubjetiva. Y por ello mismo, también, el creador, como el ser rememorante, es siempre alguien angustiado. Preocupado por la supervivencia de esas imágenes en que sufre y (se) vive. Situado siempre antes del hundimiento de ese mismo mundo. Asomado a su propia negación que le da vida, y a la que da vida, a través de las imágenes, precisamente, solo y precisamente.

De manera que, frente al terror omnipresente de la realidad, para no caer en ese mundo primitivo, el poder de la imagen consiste en ejercer una potencia tal vez puramente espiritual. La imagen instaura así una suerte de poder mítico, que se opone al omnipotente poder oscuro de la realidad. De este modo, frente a lo que pueda parecer, el uso de la imagen nos muestra todo el dominio de o sobre la realidad ganado por el hombre, gracias a la experiencia de relatar y figurar su(s) historia(s), por mucho que, como es evidente, nunca consiga quitarse de encima esa amenaza “–y todavía más, esa nostalgia– de volver a caer de nuevo en aquel estado de impotencia, de volver a hundirse, por así decirlo, en su arcaica resignación”.[3]

De hecho, viendo las obras de Miguel Borrego, da la sensación de que estas imágenes de horror originario –también de pavor maravillado– hacen que el sujeto corra hacia el mismo asombro y temor que lo inspiran. Que avance hechizado hacia eso mismo que lo niega, y que se estremezca embriagado por su propio aniquilamiento. Vemos demasiadas veces en este universo imaginario la desnuda expresión de la pasividad de la angustia, el horror y el exorcismo de fuerzas hostiles, demoníacas, como dijimos. La evidencia del desamparo mágico, la dependencia absoluta ante lo que –nada angustiante– nos arrastra y domina. Esto es algo, ciertamente, con lo que la vida a duras penas puede convivir.

Esa misma tensión o contienda se aprecia en la dinámica de los sueños, de las que las piezas y dibujos de Miguel Borrego también están tan próximos. “El sueño significa una pura impotencia respecto a lo soñado, una desconexión completa del sujeto y de la capacidad de disponer de sí mismo en medio de imágenes extremadamente proclives a un estado de angustia; pero, al mismo tiempo, el sueño es un puro dominio de deseos, que hace del despertar una suma de todos los desencantos, por muchas censuras a las que haya estado sometido el mecanismo psíquico del sueño”.[4]

Como el sueño, la memoria. ¿Supone finalmente la memoria una salvación, una emancipación de las fuerzas hostiles, su purga incluso, o más bien será un castigo, su reanudación eterna, su continua flagelación? ¿No fue precisamente Celan quien afirmó que “sobre las propias ruinas se alza y tiene su esperanza el poema”? Y también: ¿no es acaso el delirio –como pensara Cioran– un inmenso generador de fuerza[5]? En conclusión, y en palabras de nuevo de Hans Blumenberg: “El ser humano sigue estando siempre del lado de acá del absolutismo de la realidad, pero sin llegar a lograr del todo la certeza de haber llegado, en su historia, a la cesura en que la supremacía de la realidad sobre su conciencia y su suerte se haya trocado en la supremacía del propio sujeto”.[6]

De modo que, como estas imágenes nos muestran, todavía y siempre permanecerá un fondo oscuro, como una reserva no superable de mundo ancestral, donde en turbulencia persisten los poderes indomados e indomables que nos colocan abruptamente en el desamparo, la fragilidad, el miedo, la salvación y la muerte. Allí, en ese fondo, el sujeto hace sus figuras, sus retornos, sus historias, que a su vez lo deshacen. Esa representación antigua y primitiva –y siempre futura o prometida– elabora como una epopeya demente cuyo desenlace no implica idea alguna desde luego de finalidad. Por mucho que esas mismas historias se tracen o dibujen para ahuyentar algo, acaso esa misma maldición, como hacen los mitos.

_________

[1] Hans Blumenberg, Trabajo sobre el mito, Paidós, Barcelona, 2003, p. 16.

[2] Mme. De Staël, Alemania, Espasa-Calpe, Madrid, 1991, p. 136.

[3] Blumenberg, op. cit., p. 17. Las cursivas pertenecen al original.

[4] Ibid., p. 18.

[5] Cf. Cioran, Desgarradura, Ed. Montesinos, Barcelona, 1989, p. 11.

[6] Blumenberg, op. cit, p. 17.