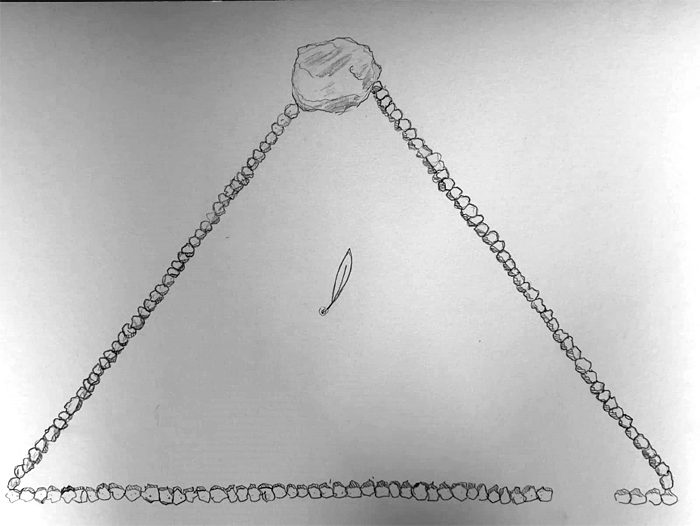

En marzo del 2001 veíamos con incredulidad aquel triángulo que marcó el lugar donde localizaron unos meses antes los cuerpos de las adolescentes Liliana H. y Amparo G. Las dos jóvenes sufrieron tortura y violencia sexual en diferentes fechas en el mismo sitio. El triángulo tenía cuarenta y seis piedras por lado, cada una pegada a la otra y, en su base, cerca de una de sus puntas, la línea de piedras se interrumpía y dejaba un espacio vacío. Era un triángulo abierto, inconcluso.

Uno de sus vértices apuntaba hacia el sur y destacaba del resto porque tenía una roca que parecía unas cuarenta veces más grande que las demás. La figura medía cerca de dos metros por lado y en el centro había una pluma grande, oscura.

El triángulo marcaba la frontera desde la cresta de una parte de la sierra sur de Ciudad Juárez. Un mensaje de muerte, que no imaginábamos, escrito a través del símbolo.

Al regresar a la oficina del diario donde trabajábamos, dos compañeros y yo, todavía sorprendidos por el hallazgo, no nos percatamos de que un hombre aguardaba dentro de un coche en el estacionamiento. Esperó hasta que volví a salir, sola, para hacerme una advertencia. Tiempo después supe que era uno de los agentes de la Fiscalía Especial de Crímenes contra Mujeres oculto bajo unas enormes gafas negras y una gorra que creyó me impedirían identificarlo.

Aquella primera advertencia no detuvo la publicación del hallazgo de la figura, como tampoco motivó ninguna medida por parte del periódico sobre la amenaza que recibí ese mismo día.

Pablo Hernández, uno de los reporteros que me acompañó a buscar la figura, preocupado, insistió en que debía informar de lo ocurrido a la dirección. La respuesta del director fue de indiferencia. Lo mismo sucedió con las familias de Amparo y Liliana. Intentaron investigar ante el desdén de las autoridades, pero sus madres enfermaron de tristeza y abandonaron la ciudad.

Y ese fue el principio.

Años más tarde, al llegar a España, solía pensar que éste era el inicio de otra vida… pero no es posible engañar a la memoria y empezar de cero. La memoria no abandona en un exilio. Sigue palpitando con mayor fuerza, sin encajar del todo en un mundo extraño, diametralmente opuesto.

La memoria siempre me lleva a la frontera donde nací, Ciudad Juárez. Su memoria es también la mía. Las víctimas de esa ciudad, con sus historias de injusticias, continúan en mi memoria, como el recuerdo de aquel triángulo.

Cuando encontramos esa figura me horrorizó caminar por el mismo lugar donde el o los asesinos habían sacrificado a Liliana y Amparo. Ese día, frente al triángulo, recordé a un fotógrafo que dijo en una ocasión, mientras levantaban los cadáveres de tres mujeres: “Siempre llegamos muy tarde a todos los hallazgos”. Siempre ha sido así. También la comprensión del problema en su total magnitud es tardía y la solución sigue pendiente.

No sé si ese triángulo en la sierra de Ciudad Juárez tenía relación con los asesinos de mujeres, o si el hablar de él configuró y aceleró los futuros acontecimientos, pero su sola interpretación tuvo consecuencias.

Una de esas interpretaciones, que se publicó en el diario donde trabajaba, hacía referencia a la marca de un extraño ritual que consistía en una demostración de poder sobre esa frontera mexicana. Esta publicación suscitó amenazas contra algunas de las personas a las que entrevisté cuando indagaba sobre el significado del símbolo, y también contra mí.

Un sacerdote que se atrevió a opinar sobre el tema recibió, sorpresivamente, la orden de irse a Francia cuando era el posible sucesor del entonces obispo, quien por problemas de salud estaba a punto de jubilarse.

La entonces fiscal especial de crímenes contra mujeres, Suly Ponce, restó importancia al símbolo, pero reconoció que hacía poco, en un recorrido en helicóptero, descubrió la figura en el mismo lugar donde encontraron asesinadas a las dos adolescentes.

Lo más inquietante de una de las interpretaciones sobre el triángulo era que la imagen era una demostración ritual de fuerza. Al sobreponerlo en el mapa de la ciudad, los lugares que marcaba cada uno de sus vértices eran clave para la vida de las mujeres.

Según esta hipótesis, la zona abierta del símbolo debía cerrarse con más sacrificios. Ese espacio como la del centro de la figura indicaban los enclaves de Juárez donde debían ser abandonados los cuerpos de las víctimas. Era el compromiso de un tributo de muerte.

La persona que interpretó la figura, un estudioso de símbolos originario de la capital mexicana, abandonó la ciudad y se negó a volver a hablar del asunto después de que dos individuos que se identificaron como agentes de la Fiscalía Especial se personaron en su oficina para interrogarlo. Nada oficial. Nada que permitiera seguir una línea de investigación o abriera otra. La pesquisa quedó huérfana y el triángulo siguió intacto, coronando aquella montaña, contemplando desde lo alto la ciudad a sus pies.

El gobierno del estado de Chihuahua y la Fiscalía Especial de Crímenes contra Mujeres acababan de anunciar con bombo y platillo que habían detenido al supuesto asesino en serie de mujeres y sus presuntos cómplices. No tenían ningún interés en reconocer que el problema continuaría, que aún era muy pronto para festejos, que la investigación tenía profundos huecos y dejaba evidentes cabos sueltos que, además, ponían en riesgo a más mujeres.

En el diario donde yo trabajaba no dieron mayor importancia a aquella figura ni a su interpretación. Todos los medios se centraron en los supuestos asesinos recién detenidos. A fin de cuentas, la gente quería saber que el culpable estaba en la cárcel y que el problema había llegado a su fin.

No imaginamos el doloroso porvenir, las consecuencias del simulacro de justicia, que acabarob con la vida de más mujeres, con la de detenidos inocentes y abogados; familias enteras destrozadas que, de pronto, se vieron frente a un Estado que no solo negó el acceso a la justicia, sino que, además, las culpó de los crímenes.

Apenas ocho meses después del hallazgo de esa extraña figura se encontraron ocho cuerpos de mujeres jóvenes, torturadas y asesinadas en una zona céntrica de la ciudad, un baldío que antiguamente fue un campo para el cultivo de algodón. Era un lunar dentro de un sector conocido como la zona dorada de la ciudad.

En ese sector, entre grandes centros comerciales, áreas habitacionales de clase media alta y oficinas empresariales, las ocho víctimas aparecieron como desecho, tiradas prácticamente a las puertas de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez que aglutina al empresariado local, en su mayoría de origen extranjero.

Tres de las víctimas fueron localizadas el 6 de noviembre de 2001 y la policía, al revisar el lugar al siguiente día, encontró otros cinco cuerpos. Todas las víctimas eran jóvenes, incluso una de ellas apenas tenía 14 años. Algunas aún tenían las muñecas fuertemente atadas y a todas les habían cortado un mechón a la altura de la nuca.

Celia de la Rosa, madre de Lupita Luna, desaparecida un año antes, fue al lugar del hallazgo. La vi observar durante largo rato a los peritos sin intentar romper el cordón policial. Tenía la mirada de indignación, los ojos secos y perdidos entre los montones de tierra de aquel lugar. Parecía que su llanto se había agotado en sus largas búsquedas e insomnios y solo quedaba rabia.

Por la tarde, celebramos una improvisada reunión algunas compañeras de la redacción del periódico, de todas las secciones. Sentíamos que debíamos hacer algo tan grande que pudiera llamar la atención hacia un problema que llevaba años negando el gobierno federal y desatendiendo el gobierno estatal. Surgieron ideas de todo tipo. Estábamos indignadas, pero también aterrorizadas. Desconfiábamos de todos. Sin embargo, nada de lo que se nos ocurría era más escandaloso que aquel macabro hallazgo.

El director del periódico nos observó al pasar por la redacción y solo nos dijo: “¡Hagan algo, hagan algo!”. Como si el problema y su solución fuera exclusivo de las mujeres.

Nunca voy a olvidar la mañana posterior al segundo hallazgo. Fui a la subprocuraduría de Justicia del Estado donde también se encuentran las oficinas de la Fiscalía Especial de Crímenes contra Mujeres. Había decenas de madres de jóvenes desaparecidas que querían saber las identidades de los ocho cuerpos. Mujeres cuyos casos desconocíamos. Nos dijeron que agentes de la Fiscalía Especial les pedían que no hablaran con periodistas porque entorpecíamos las supuestas investigaciones.

Algunas lloraban. Otras, angustiadas, sentadas en los escalones frente a la entrada de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, esperaron horas una respuesta, la conclusión de exámenes periciales o lo que fuera necesario. Tenían la esperanza de que sus hijas no estuvieran entre las ocho víctimas. Luego vi, ahogadas en llanto, a la madre de Berenice, a la de Claudia, a la de Esmeralda… Era imposible no sentir la misma necesidad de llorar.

Uno de los agentes de la Fiscalía Especial de Crímenes contra Mujeres, a quien yo nunca había visto hasta ese momento, en cuanto me vio me ordenó, de forma agresiva, que me fuera. Ese año había investigado y publicado un reportaje, que se publicó a lo largo de una semana, sobre las irregularidades encontradas en los expedientes de las personas que estaban en prisión acusadas de crímenes contra mujeres.

Tanto la publicación del reportaje como el seguimiento de cada caso motivó nuevas advertencias. En una ocasión, el jefe de información pidió a un compañero reportero que me acompañara a la Fiscalía Especial ante la preocupación de que pasara algo. Era una medida ridícula, porque nada de lo que pudiera pasar ocurriría precisamente allí y en tal caso ni mi compañero ni yo podríamos impedirlo.

Así que, ¿con quién podía contar? Me llené de desconfianza y seguí trabajando, intentando tener cuidado y estar siempre alerta.

Un día después de los hallazgos en el Campo Algodonero, Víctor Javier García y Gustavo González, dos hombres humildes, chóferes de transporte público, fueron detenidos sin ninguna orden judicial, acusados de los ocho crímenes. Fueron torturados y obligados a firmar confesiones de culpabilidad fabricadas por la fiscalía especial. Los abogados Sergio Dante Almaraz y Mario Escobedo demostraron las torturas que sufrieron sus defendidos y pusieron en evidencia las pifias del gobierno y la Fiscalía Especial. La verdad sobre esta nueva injusticia agravó el escándalo y las críticas hacia el gobierno.

Cuando se creía que el escándalo no podía ser más grande, otra injusticia volvió a torturar a las familias de las víctimas: las identidades atribuidas a los ocho cuerpos fueron asignadas sin realizar exámenes forenses. Eran erróneas.

El fallecido periodista Sergio González Rodríguez, me dijo por teléfono: “¿Qué haces allí? ¿No sabes que va a haber venganzas? Se les ha caído todo el teatro y las venganzas son para todos, a todos niveles”.

Dos meses después, el abogado Mario Escobedo fue asesinado por agentes estatales y su padre recibió amenazas de muerte por exigir justicia y asumir la defensa de Gustavo González. Poco después, éste último fue encontrado muerto en su celda y su padre acusó al gobierno del Estado de asesinarlo en prisión.

Sergio Dante Almaraz, abogado de Víctor García, también recibió amenazas de muerte y lo mismo ocurrió a las familias de Víctor y Gustavo. A pesar de las amenazas, el abogado continuó con la defensa de Víctor y demostró todas las irregularidades en que incurrió la Fiscalía Especial; responsabilizó al gobierno de lo que pudiera ocurrir a él o a su familia y calificó como “crímenes de Estado” el asesinato de Mario Escobedo y la muerte en circunstancias extrañas de Gustavo González.

Convencido de la inocencia de Víctor García, Dante Almaraz ofreció sus servicios de defensa legal de forma gratuita. Estaba seguro de que las familias de los detenidos eran gente humilde que no tenía ningún medio para defenderse ni recursos para secuestrar y mantener en cautiverio a ocho mujeres.

El escandaloso caso y las exigencias de algunas familias y activistas lograron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, poco después, ordenó a México proporcionar medidas de seguridad al abogado. Sin embargo, el escándalo internacional no impidió que continuaran las amenazas. Nada tuvo el poder de poner un alto a aquel escenario de inseguridad y degradación moral y política.

Al dar seguimiento a este caso, recibí una serie de mensajes con insultos a través del correo de Óscar Máynez, un criminólogo que fue despedido de la Subprocuraduría de Justicia del Estado por negarse a fabricar pruebas contra los dos acusados de los ocho crímenes.

Un activista que leyó uno de estos mensajes que recibí me dijo: “Se me pusieron los pelos de punta”. El mensaje sólo decía: “Aquí, los asesinos en serie”.

En una ciudad donde prima lo material y abunda la corrupción, los periodistas no son precisamente la principal preocupación de los medios de comunicación y no es poco común recibir amenazas.

En un periodo de cambio de fuentes en el que tuve que investigar un caso de corrupción de funcionarios del gobierno del Estado, el jefe de información y yo recibimos dos piernas de cerdo ensangrentadas como regalo de una funcionaria estatal involucrada en el caso del que había escrito. Las devolvimos. Era una evidente burla. Su caso quedó impune.

* * *

Dos años después de los crímenes del Campo Algodonero, unos niños que jugaban en una zona desértica al noroeste de la ciudad encontraron los cuerpos sin vida de Violeta, Juanita y Esmeralda. Las tres menores de edad, de origen muy humilde, estaban desnudas y tenían huellas de tortura. No pude evitar recordar que el punto de su localización aparentemente coincidía con la abertura de aquel triángulo.

Las tres jóvenes desaparecieron en diferentes fechas, pero a la última que secuestraron la mantuvieron con vida varias semanas. Cuando fue localizada, su cuerpo parecía que acabara de apagarse.

Después de estos crímenes las críticas de organismos internacionales aumentaron, pero la violencia continuó. Niñas y mujeres siguieron desapareciendo. El Estado, duramente cuestionado y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, ordenó por decreto presidencial la creación de dos instituciones federales que debían acabar con la impunidad y la violencia, pero nada cambió.

Para acallar las exigencias en la ciudad, el gobierno de Chihuahua, con el apoyo de la élite económica de la ciudad, puso en marcha una estrategia que pretendía modificar la imagen del gobierno sobre el fracaso de las investigaciones. El objetivo era parar la avalancha de críticas, invertir la mala fama del Estado construida por su propia estructura y actuaciones fallidas y silenciar a quienes estaban cada vez más convencidos de la existencia de profundas complicidades en los casos de crímenes contra mujeres.

Un día la ciudad amaneció con un nuevo discurso en los medios. Funcionarios y empresarios, con el apoyo de una gran parte de los medios de comunicación y universidades, iniciaron una campaña de desprestigio contra las familias de las víctimas, activistas, abogados, académicos y todos los periodistas que escribíamos sobre el problema.

Como parte de esta campaña, un medio local publicó información disfrazada de reportajes de investigación en la que se acusó a las familias de las víctimas de lucrarse con los crímenes de sus hijas. A las activistas, que denunciaban la impunidad y exigían justicia, las acusaron de sacar beneficios con el tema de la violencia y mentir sobre la magnitud del problema. Y a los periodistas nos acusaron de crear el mito del feminicidio. Todos, según esta campaña, manchamos la imagen de la ciudad por denunciar la impunidad.

La propia Universidad se sumó a esta campaña y publicó su logotipo en la portada de un medio de comunicación local acompañado del lema: “Limpiemos la imagen de Ciudad Juárez”. Profesores investigadores que criticaban al gobierno no podían creer que la institución apoyara semejante campaña.

La mayoría de los medios de comunicación adoptó el mismo lema que, además, estuvo presente en los discursos de empresarios y funcionarios públicos, pero no con el fin de lograr que se hiciera justicia, de acabar con la impunidad, sino con la intención de acallar las voces de las familias de las víctimas y de todo aquel que denunciara y documentara la violencia contra las mujeres.

Esta campaña demostró a las familias un nuevo frente a vencer cuando en otro tiempo creyeron que la prensa era su único aliado para hacer públicas sus denuncias de violaciones a los derechos humanos, las búsquedas de sus hijas, sus rogativas de ayuda. De pronto ese vínculo se rompió.

Una buena parte de los medios abanderó ese discurso que negó el problema y a partir de entonces lo llamó “el mito del feminicidio”.

La acusación de manchar la imagen de la ciudad era un claro mensaje de rechazo a toda la gente que exigía justicia, a quienes escribíamos sobre estos casos y a quienes defendían a personas acusadas de estos crímenes. Toda la estrategia era el colmo de la injusticia: como si las mujeres fueran las culpables de sus propios crímenes; como si hubiera un mal cuyo autor fuera víctima de las mujeres, que se veía obligado a matarlas por sus supuestas provocaciones. Las mujeres malas, las niñas malas. Un discurso similar al que años antes ya se había esgrimido por funcionarios públicos de otras administraciones.

El discurso de rechazo a los “manchadores de la imagen de la ciudad” sirvió también para inyectar dosis constantes de insensibilidad a la sociedad. Y fue tal su éxito en una parte de la población que era común escuchar en oficinas de gobierno, eventos empresariales y gente de clase media alta, la queja por dañar la imagen de la ciudad que, para ellos, era más importante que la vida de las niñas y mujeres asesinadas.

Aunque el diario en el que yo trabajaba no se sumó a esta campaña, poco a poco empezó a censurar información sobre la violencia, sobre todo aquellas noticias relacionadas con las investigaciones que realizaban las familias de las víctimas.

Lo peor fue que algunos periodistas, compañeros de mi propio periódico, empezaron a rechazar el tema de la violencia contra las mujeres cuando hablaban con sus fuentes. El reportero que entonces cubría el sector empresarial montó en cólera durante una reunión cuando se le sugirió que preguntara sobre las mujeres obreras de varias empresas que seguían desaparecidas.

Su desmesurada reacción sumió en un incómodo silencio la sala en la que había otros periodistas. En lugar de adoptar medidas, el jefe de información no le exigió que cumpliera con su obligación y no hubo más preguntas sobre este asunto y sus fuentes, dueñas en muchos casos de fortunas millonarias.

La estrategia del gobierno también incluyó amedrentar a las madres de las mujeres que se encontraban desaparecidas. Poco después del inicio de esta campaña, una madre de Veracruz que buscaba a su hija, y a quien había entrevistado varias veces, me confesó que en la Fiscalía Especial de Crímenes contra Mujeres le habían advertido que no hablara más conmigo porque si lo hacía y su hija aún estaba viva la matarían. Otras madres me dijeron lo mismo.

A las amenazas que recibía a través de mi correo electrónico se agregó el acoso moral en el interior del medio donde trabajaba. La censura se convirtió en parte del día a día. Las investigaciones de las madres de las víctimas y las mujeres que desaparecían dejaron de ser noticias que debían cubrirse. Estoy segura de que muchas historias nunca llegaron a conocerse en aquel entonces.

La información sobre rastreos o búsquedas en el desierto dejaron de interesar en el periódico y lo mismo ocurrió con algunas noticias importantes sobre las familias afectadas, activistas y abogados.

Después de recibir un premio que auspiciaba Unifem por el trabajo titulado Mujeres desaparecidas: el drama de nuestras familias, como el mejor reportaje publicado en América Latina sobre violencia contra las mujeres, me llamó el responsable de Recursos Humanos para despedirme. “Le digo la verdad, no sé por qué. Solo me dijeron la despidiera”, me dijo con franqueza.

Las amenazas cesaron después de que me fui de ese diario, pero me impusieron un boicot laboral en todos los medios donde intenté conseguir empleo. En uno de ellos, su subdirector, con quien había trabajado en otro medio, me explicó: “El dueño no quiere que estés aquí… ya sabes, por haber escrito sobre el mito del feminicidio”.

Al siguiente día, el abogado Dante Almaraz, quien seguía permanentemente vigilado y amenazado, me aseguró que el director del periódico donde yo trabajaba había negociado la información de la violencia contra las mujeres con el gobierno del Estado a cambio de un contrato millonario de publicidad oficial.

El acuerdo consistía en el compromiso de dejar “al mínimo” la publicación de información sobre los casos de crímenes contra mujeres e ignorar la investigación y el proceso judicial al que daba seguimiento el abogado por la libertad de Víctor García, acusado de los ocho crímenes del Campo Algodonero.

Unas semanas después, una carta anónima apareció publicada en un medio de comunicación de la capital de la entidad en la que atribuían mi despido a una negociación entre directivos del periódico y el gobierno del Estado. La carta decía literalmente que habían “negociado por mi cabeza”.

“Qué bueno que la despidieron”, me dijo Dante Almaraz. “Ya se quitó un problema de encima. La van a dejar en paz”.

Esa fue la última vez que lo vi. Lo asesinaron poco después de aquella conversación. La estrategia de la Subprocuraduría de Justicia del Estado fue, primero, quitar los reflectores de todos los medios de comunicación al abogado, aislarlo, para luego acusarlo de ser parte de una banda criminal.

El abogado, indignado por la acusación criminal en su contra que hizo pública Conny Velarde, entonces subprocuradora de justicia del Estado, salió de su oficina rumbo a las oficinas de esa institución para presentar una denuncia por difamación. Fuera lo esperaban los sicarios. Lo siguieron unas cuantas calles hasta que le cerraron paso a su camioneta y lo acribillaron.

Tras el crimen la Subprocuraduría de Justicia del Estado dijo que había sido un ajuste de cuentas por su pertenencia a una banda criminal de robo de autos. Así justificó su crimen.

Uno de los logros del abogado fue que a Víctor García le aplicaron el Protocolo de Estambul con el que pudo demostrar la tortura que sufrió a manos de agentes de la Fiscalía Especial de Crímenes contra Mujeres. Después de este proceso Víctor García salió de la cárcel.

Mario Escobedo Salazar, padre del abogado del mismo nombre que fue asesinado en 2002 también fue ejecutado en su oficina en 2009. El único superviviente de esta historia fue Víctor García, pero nunca más aceptó hablar de su detención y las torturas que sufrió dentro de la cárcel.

La esperanza de un juicio internacional

Las familias de las víctimas, junto a organizaciones civiles, pusieron toda su esperanza de justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, después de reiteradas recomendaciones incumplidas al gobierno de México, decidió apoyar un juicio contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Andrea Medina, una de las abogadas que apoyó el juicio, quería demostrar que la violencia contra las mujeres es un problema estructural del país, que es palpable en todos los procesos de la vida pública y privada de todas las mujeres.

Me pidió que, como periodista, ofreciera un testimonio de mi experiencia en toda esta historia y las amenazas y el hostigamiento de que había sido objeto durante la cobertura del problema.

El mismo día que envié el testimonio a la Corte Interamericana las amenazas regresaron, pero esta vez no podía ignorar más la situación. Había sido despedida, me habían impuesto un boicot laboral y el gobierno federal acababa de iniciar una supuesta guerra contra el narcotráfico que incrementó la violencia en la ciudad. La impunidad y las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del ejército se multiplicaron.

Fue un periodo de absoluto terror en Ciudad Juárez. En grupos, los militares entraban a las viviendas, cometían toda clase de delitos, entre ellos violaciones de mujeres y secuestros. Hubo casos en los que se llevaron a los hombres y después aparecieron torturados y asesinados. El Ejército siempre negó estos crímenes a pesar de que las víctimas registraron los números de placas de los vehículos y tanquetas en que llegaban a sus domicilios.

Ante esta situación, nos vimos obligados a abandonar la casa donde vivíamos mi familia y yo. Poco después unos desconocidos entraron a la casa y tiraron toda la ropa, revolvieron e hicieron destrozos, pero no robaron nada.

Nos fuimos de la ciudad rumbo a la capital del país con solo tres maletas. Al tener conocimiento de esta situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para mí y para mi familia, pero México se negó a cumplir con el argumento de que tenía que regresar a Chihuahua a presentar una denuncia formal.

La Comisión Interamericana intervino y reiteró la orden de la Corte considerando que, dadas las circunstancias de violencia estructural y violaciones a los derechos humanos contra las mujeres que se registran en Ciudad Juárez, no era necesario ni seguro que presentara ninguna denuncia para que el gobierno de México cumpliera con su obligación de garantizar mi seguridad y la de mi familia.

Sin embargo, esta orden no se cumplió y tuvimos que salir del país con la ayuda de la Organización Mundial contra la Tortura, Front Line Defenders, la organización jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Consejo General de la Abogacía Española y otros grupos y personas solidarias.

Al mismo tiempo, México fue condenado por violación de derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso conocido como Campo Algodonero. González y otras, en juicio celebrado en el año 2009.

A pesar de todo esto, el problema de las desapariciones y asesinatos contra mujeres continúa. Dos años después de esta condena, en un rastreo por una zona conocida como cerro de El Navajo, encontraran 87 restos óseos humanos, sin que la noticia ocupara grandes titulares a nivel nacional y mucho menos internacional. Son los restos de mujeres cuyos cuerpos ha llevado años a los peritos volver a formar.

Marisela Ortiz, del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, me explicó, también desde el exilio, que los cráneos de esas víctimas no estaban en el lugar del hallazgo y que una fuente les contó que algunas de esas mujeres fueron decapitadas.

Por desgracia, muchas historias como ésta son desconocidas u olvidadas, pero son parte de la realidad de Ciudad Juárez, una sociedad unida al resto del mundo a través de la mano de obra barata que allí encuentran decenas de empresas de capital global.

Uno de los sentidos más perversos del mal político y económico que anida en Ciudad Juárez es precisamente hacer olvidar a la sociedad las historias de injusticias que deben ser recordadas. Quizás a ello se debe que las cifras oficiales de crímenes se inician en 1993, cuando el problema se hizo público, y no en la década anterior, cuando ya se registraban casos.

Son casi 35 años de crímenes contra mujeres en esa frontera mexicana y siempre ha habido un desorden de cifras intencionado; informes rasurados, historias ignoradas.

Yo he perdido la cuenta de los casos, el conteo de las mujeres que secuestran y no vuelven a ver sus familiares, los lugares donde luego aparecen asesinadas, el seguimiento de sus luchas… Sin embargo, en mi memoria siguen presentes las personas, como la madre de María Guadalupe.

A veces pienso en que no sé cuánto se prolongó el llanto de su madre después de que me fui aquel día que la entrevisté. No me atreví a volver a su casa. Luego supe por una activista que aquella entrevista motivó que un funcionario fuera a su domicilio después de años de ignorar el crimen.

El agente insistió en que el cuerpo encontrado años atrás era el de la joven María Guadalupe. Imagino que ese funcionario, al ver la crónica que escribí, pensó que era el momento: el dolor había aflorado con fuerza otra vez y podía convencer a la familia de poner fin a su sufrimiento.

Aquel cuerpo fue finalmente sepultado con el nombre de la joven desaparecida siete años antes.

Quizá pocos de los que supieron recuerdan la historia de María Guadalupe. Y muchos los que nunca se enteraron de esta injusticia que, estoy segura, sigue torturando a su familia. Después de tanto tiempo y tantos casos de secuestros y crímenes contra mujeres, ¿quién podría detenerse a mirar a su familia y las dolorosas consecuencias de su desaparición?

Así es la memoria de Ciudad Juárez, tan cruel que sin siquiera tocarla puede marcar la vida de cualquiera.

Dicen que una vez hubo mar en esa tierra. Las huellas del esplendor de su vida prehistórica, descubiertas hace décadas, contrastan con su presente. Ahora la arena seca de esa región del norte de México guarda el terror de verse profanada para acoger cuerpos femeninos que se desechan, las vidas inocentes de niñas y mujeres que nos arrebatan.