Siempre lo he tenido como el mayor poeta hispanoamericano de su generación. De generaciones anteriores a él, vaya mi sumo aprecio, como no podía ser menos, por el indiscutible y triunfal Rubén Darío; por el profuso e irregular, aunque monumental gran poeta, Pablo Neruda; por el preciso, de lenguaje atrevido y exacto, y poéticamente perfecto, César Vallejo. Yo he leído mucha poesía de Ernesto Cardenal, en sus libros originales, en antologías; una de ellas está hecha para los niños, y publicada por la madrileña Ediciones de la Torre en 1990. Contiene un buen número de poemas, bastantes muy serios, para los niños avezados de entonces. Hasta ahora sólo había leído eso de Ernesto Cardenal, su gran lírica (bueno, también, por la editorial Trotta, un epistolario cruzado con Thomas Merton). Mi ejemplar de su libro Epigramas está dedicado a mí de su puño y letra, cuando una vez coincidimos. De Epigramas destaco este poema en que el poeta hace hablar al dictador Somoza; transcribo en prosa: “No es que yo crea que el pueblo me erigió esta estatua porque yo sé mejor que vosotros que la ordené yo mismo. Ni tampoco que pretenda pasar con ella a la posteridad porque yo sé que el pueblo la derribará un día. Ni que haya querido erigirme a mí mismo en vida el monumento que muerto no me erigiréis vosotros: sino que erigí esta estatua porque sé que la odiáis.”

En la actualidad he revisitado a Cardenal en otros géneros suyos: un librito de prosas, Vida en el amor, con un prólogo, que no tiene desperdicio, de Thomas Merton, conocido escritor norteamericano, y religioso cisterciense, maestro de novicios cuando Cardenal ingresó, como novicio, en un monasterio trapense de Estados Unidos. Allí se llamaba M. Lawrence, Lorenzo, y Merton, M. Louis, Luis; la M por María. Además he leído también los dos volúmenes de sus memorias, Vida perdida y Las ínsulas extrañas. En Vida perdida la narración se ciñe a los tiempos en que Ernesto Cardenal aún no era sacerdote; también cuenta sus primeros años en la Granada, de Nicaragua, donde nació, y en el León nicaragüense. En el segundo, cuando ya es sacerdote y después funda Solentiname, una comunidad contemplativa. El primero contiene dos amplios capítulos que cuentan su experiencia de novicio en la abadía de Nuestra Señora de Gethsemaní, cerca de Bardstown y de Louisville, Condado de Nelson, Estado de Kentucky.

Asimismo yo había leído algunos salmos, en alguna antología poética, pero ahora me he hecho con el libro completo, Salmos, una sugestiva actualización poética de esas letras bíblicas, tan cruciales en la liturgia de la Iglesia. Todo ello es el lado religioso de Ernesto Cardenal, vertido a la poesía, a la página literaria. Enfoque intenso, páginas clave para entender en profundidad su personalidad y su obra. El salmo número 1 (la numeración de los poemas del libro se atiene a la de la Biblia), que transcribo asimismo en prosa, dice así: “Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del Partido ni asiste a sus mítines ni se sienta en la mesa de los gangters ni con los Generales en el Consejo de Guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales ni escucha sus radios ni cree en sus slogans. Será como un árbol plantado junto a la fuente.” He aquí los versos originales, de la Escritura, en los que se basa: “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas.” Copio este trecho de la traducción bíblica Reina-Valera.

En el salmo siguiente hay unos versos que definen completamente la vocación contemplativa de Ernesto Cardenal: “Tú le diste a mi corazón una alegría mayor que la del vino que beben en sus fiestas [esos señores de la guerra]. Apenas me acuesto estoy dormido y no tengo pesadillas ni insomnio y no veo los espectros de mis víctimas. No necesito Nembutales porque tú, Señor, me das seguridad.” La contemplación es tener a Dios siempre en el corazón, estando muy feliz y acompañado de una vida tranquila y sonriente. En realidad, como le decía Merton, la vida contemplativa, sencillamente, es vivir. “Orar es respirar”, proclama Merton en uno de sus aforismos. San Benito, a cuya regla se acogió Ernesto Cardenal cuando era novicio, decía que hay que estar alegres, incluso en Cuaresma. También en estos poemas, el nicaragüense hace reproches a Dios, recriminándole que “ahora nos has abandonado. Has fortalecido sus sistemas de gobierno, has apoyado su régimen y su Partido.” Con razón le reprueba: “Como ovejas al matadero hiciste que nos llevaran a la cámara de gas.” Al cabo, plantea fuertemente una exigencia a ese dios clandestino: “¡Despierta y ayúdanos! ¡Por tu propio prestigio!” Mas lo que prevalece es la plegaria de alabanza: “Alabad al Señor en el cosmos. Alabadle con violas y violoncelos, con pianos y pianolas, alabadle con blues y jazz y con orquestas sinfónicas, con los espirituales de los negros y la quinta de Beethoven, con toca-discos y cintas magnetofónicas.”

Los breves capitulitos de Vida en el amor explican, en un discurso comprensible pero muy sublime, altamente lírico, el amor de Dios cimentado en el hombre que lo siente. Muy ceñidos conceptos se aúnan verbalizados de una manera fascinante. Y dice cosas muy originales, que pudieran parecer heterodoxas. Por ejemplo, que el hombre que tiene a Dios en su corazón, si peca, convierte, sin quererlo, pero siendo así, a Dios como cómplice de su acción; dejando un poco al margen el libre albedrío de un ser que está completamente absorbido por Dios. Es un libro que sostiene los principios de Agustín de Hipona (como la primacía de la gracia de Dios, basada en el axioma “Somos lo que amamos”), acercando, así, a Ernesto Cardenal a algunas posturas que discurren en terrenos protestantes. No en vano Martín Lutero, padre de la Reforma, fue agustino. Y otro sacerdote católico, vilmente asesinado, Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, más conocido como monseñor Romero, es muy apreciado en el mundo luterano.

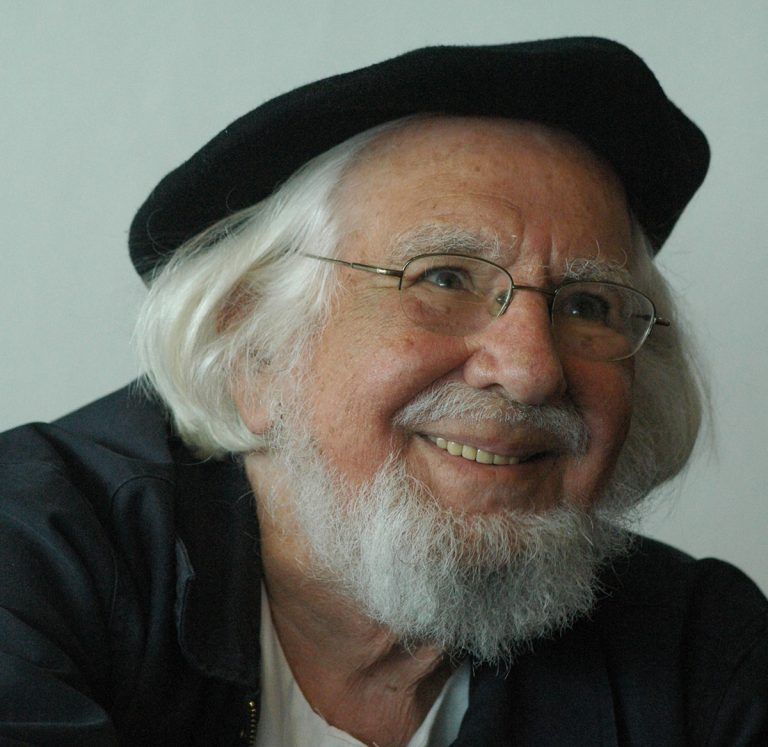

Cardenal fue de vocación religiosa tardía, aunque siempre estuvo debatiéndose en la duda de aceptar plenamente a Dios o no; escribe: “¡Dios mío, que nunca me dejaste en paz!”. Antes, él fue muy enamoradizo, conoció a muchas chicas, tuvo novias, aunque lo cierto es que bastantes de ellas, pese a su atractiva personalidad, se desenamoraron de él. Este sentido de desequilibro amoroso se refleja de un modo resentido -mas, con todo, victorioso- en este poema de Epigramas: “Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido: yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo: porque yo podré amar a otras como te amaba a ti pero a ti no te amarán como te amaba yo.” Él, aparte de frecuentar muchas mozas delgadas (a él le gustaban así, temía la gordura en la mujer que pudiera casarse con él), iba a los bares, a los clubs, a los guateques, y hasta de putas algunas veces, llevando una vida burguesa. Nacido en la Granada nicaragüense, su familia era de las más honorables de la nación. Su papá era un próspero comerciante. La familia se trasladó de Granada a León porque el padre tuvo que administrar una de las boyantes tiendas del negocio. Después se trasladó, con su familia, a administrar la tienda de Managua. Fue agente de la naciente compañía automovilística Ford. Más tarde, sin embargo, se arruinó.

En su controversia con lo divino, a Cardenal Dios se le iba imponiendo de manera creciente, llegando a quebrar, ejerciendo indudable competencia, el amor mundano. Y esto se produjo de una vez, al son de las sirenas que, estridentes, sonaban cuando Somoza circulaba con su coche por Managua. Lo curioso es que Ernesto Cardenal estaba emparentado con la saga dictatorial, siendo sobrino tataranieto de Bernabé Somoza, el liberal de la familia. Él mismo declara que “para mí es infamante el tener parentesco con los tiranos Somoza, pero no lo es el tenerlo con don Bernabé Somoza.”

El amor de Ernesto Cardenal por Dios siempre perduró, fuese revolucionario, marxista, comunista, atrevido poeta o ministro. Asumió ser el amante de un dios eternamente juvenil. Su amigo, el místico colombiano Fernando González, aseveraba que Dios “tiene siempre la dentadura perfecta». En todo momento, por encima de todo, por encima de cualquier circunstancia, Cardenal fue un contemplativo. En sus memorias, confiesa su aliviadora experiencia como novicio trapense, cisterciense de la estricta obediencia, rama surgida como reacción a la relajación benedictina. Ciertas costumbres en el monasterio, con más de 200 monjes, costumbres anacrónicas, provenían de hacía siglos y siglos. Los frailes no podían hablar entre ellos, a no ser que sobreviniese una emergencia, comunicándose por señas. Aunque él no necesitaba hablar. Con quien sí hablaba él, coincidiendo ambos en la misma posición frente a la creencia (aunque Cardenal, entonces, no decía nada), era con su maestro Thomas Merton. Merton criticaba los absurdos de la vida monástica, aunque defendía devotamente uno de sus usos vigentes, la rutina, de la que el sabio escritor norteamericano hacía una verdadera apología. Para Merton, la rutina, refiere Cardenal, es liberadora, porque por ella “no tenemos que estar prestando atención a las cosas nimias de la vida, sino que se hacen mecánicamente, pudiendo ocupar la atención en cosas más importantes.” Pero el poeta, que tenía prohibido escribir y sólo anotaba apuntes de los que, posteriormente, salieron muy locuaces poemas, alababa la paz inmensa en que se encontraba, una paz nunca conocida, en contraste con su estado anterior “de zozobra, angustia, tristeza, soledades, inquietudes nocturnas”; una paz con la que conseguía dormir tan bien, sintiéndose como acariciado por Él.

“Toda la vida del monje –escribe- está planteada para el amor. Se come para mantener una vida dedicada al amor; se duerme para descansar y seguir amando al día siguiente. El canto del coro es un canto de amor; se lee para más amor; se medita en el amor; se oye hablar sobre el amor. La vida del monje es un perpetuo romance.” El ruido del mundo al que había renunciado se le transformó en un ruido interior, como de miles de grillos (así lo dice), ruidos de pensamientos, fantasías y, especialmente, ruido de recuerdos. Constata, en su vivencia de los dos años y pico que residió en el monasterio de Gethsemaní, creyéndose, en un tiempo, que iba a permanecer allí toda su vida, sin ver ya nunca más su Nicaragua ni nada que no fuese el monasterio y, sin embargo, viendo a tanta gente que pasaba; confirma que “el rebelde y el revolucionario son los que mejor obedecen en la vida religiosa. Porque esta obediencia es revolucionaria, uno tiene que rebelarse contra uno mismo para hacerla.” Es muy entretenido este relato. Se saben muchas curiosidades tras su lectura. Cuando un monje hablaba con el abad, lo tenía que hacer de rodillas, y si uno de los monjes mentía, los demás se echaban cuerpo a tierra hasta que se aclarase la cuestión. Y hasta sabemos, por lo copiosamente narrado, que el papa Juan XXIII fue el primer papa que fumaba, al parecer sólo tres pitillos al día, después de las comidas.

Pero Cardenal no permaneció en Gethsemaní como hermano lego para toda su vida. Entre otras cosas por sus problemas de salud (gastritis y fuertes migrañas), se le aconsejó que dejase la abadía. Incluso Merton también se lo aconsejó, diciéndole que tenía que hacerse sacerdote, primero, para poder brindar servicios religiosos, y luego crear una fundación, no cisterciense sino ecléctica, versátil, donde no hubiese reglas y, sobre todo, no hubiese hábitos.

Cuando sale de la abadía, el camión del monasterio lo deja en una gasolinera. Compra cigarrillos; la vida retirada no le había hecho olvidar el vicio. Le apetece comer unas hamburguesas y penetra en un restaurante de comida rápida, retrocediendo horrorizado “porque adentro había una música estridentísima de roconola [máquina de monedas para poner discos], y pensé que mejor pasaba hambre que comer con ese estruendo.” Se encontró con la desagradable realidad del mundo. Las calles, igualmente inaguantables, atiborradas de viandantes y establecimientos de venta. Todo lo que le rodeaba era inútil para él. Se acordó de lo que decía Sócrates a la vista de las tiendas de Atenas pensando que nada de esas cosas que se exhibían necesitaba. Ernesto no tenía nada que hacer en esas calles: “Encontré que el mundo era invivible. Veía en las calles a la gente como loca.” Para colmo, notó que en los que le miraban inspiraba desconfianza, pues lo veían pelado al rape creyendo que había salido de un presidio.

Se dirigió a Cuernavaca, México. Se metió en un convento “libertino”, que al poco tiempo tuvo que cerrar. Estudió teología y después ingresó en un seminario para personas mayores, de vocaciones tardías, donde había una serie de gente que antes hubo desarrollado diversas, variopintas profesiones: el seminario estaba cerca del pueblo de La Ceja, en el departamento de Antioquia, en Colombia, sumido en los Andes, y se llamaba Cristo Sacerdote, una denominación equivocada, comenta Cardenal, “porque Jesús no fue sacerdote sino laico; no era de la tribu de Leví (que era la de los sacerdotes) sino de la de Judá; ninguno de sus apóstoles fue sacerdote; y según el Evangelio, entre sus seguidores hubo hasta fariseos y escribas, pero de los únicos que no hubo fue de la casta sacerdotal.” Aquí, sin estar descontento, mucho le repateaba la sotana.

Y por fin llega Solentiname, su gran obra. Ahí es cuando Ernesto Cardenal cae por completo en la cuenta de que el amor divino se puede ejecutar sin iglesias. Yo he de expresar, bajo este aspecto, mi pensamiento: Dios no es una pintura civilizacional impuesta, sino acaso un misterio. Pero Dios, en realidad, no existe, no es un ente objetivo demostrable, sino algo, muy fecundo, completamente subjetivo. El poderoso resultado de esa subjetividad, sublimada en el estado contemplativo, lo convierte, empero, en real. Dios es no Uno, sino Mutuo, como asegura Cardenal en su Vida en el Amor. No como Alá, que es un dios individual terrible. Cristo no le tenía muchas simpatías a la jerarquía eclesiástica, más bien ninguna. Y su dicho de que Él podía destruir el templo y levantarlo a los tres días suena a ironía. Sólo abogaba por tener al Padre en el corazón, es decir, contentarse con el amor recíproco entre Dios y el hombre. Cristo también, como Thomas Merton y como Ernesto Cardenal, fue durante su vida un contemplativo.

Solentiname se ubica en el archipiélago del mismo nombre en el Gran Lago de Nicaragua, donde Ernesto Cardenal instaló su fundación, un lugar, no sólo religioso, que escogió gente espiritual, y artística (Julio Cortázar visitó Solentiname), para realizar una labor altruista y pacífica. El trasiego de la vivencia, y su implantación filosófica, se refleja en literatura, lanzándose un boletín, impreso en mimeógrafo (ciclostil). Fue una comunidad contemplativa, condición que Cardenal había adquirido en su estancia en la abadía de Nuestra Señora de Gethsemaní y que ya no iba a abandonar durante toda su vida. Contemplación, aclara él mismo, “quiere decir unión con Dios”, así de simple. En este archipiélago, concretamente en la isla Mancarrón, la mayor del archipiélago, que alberga a Solentiname, descansan sus cenizas. Cuando la guerrilla sandinista tuvo que tomar las armas contra Somoza, Ernesto Cardenal, muy comprometido políticamente, tuvo que abandonar Solentiname, en 1977, pero escribió una carta al pueblo de Nicaragua diciendo lo que fue, cómo empezó doce años antes. Carta impresa en la revista argentina Nueva Sociedad. Esta intención de vida contemplativa llevaba a la unión con unos muy pobres campesinos, que vegetaban en las riberas del archipiélago. Esto llevó al fuerte compromiso social y, de resultas, a la revolución. Ernesto Cardenal afirma que “mi antiguo maestro de novicios Thomas Merton, inspirador y director espiritual de esa fundación, me había dicho que en América Latina el contemplativo no podía estar ajeno a las luchas políticas.” Radicalizados por el Evangelio, optaban idealmente por el empleo revolucionario de la no violencia, pero también se vieron capacitados, honradamente, a poder escoger.

“Sucedió que un día un grupo de muchachos de Solentiname (algunos de mi comunidad), y también muchachas, por convicciones profundas y después de haberlo madurado largo tiempo se resolvieron a tomar las armas. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron únicamente por una razón. Por su amor al reino de Dios. Por el ardiente deseo de que se implante una sociedad justa, un reino de Dios real y concreto aquí en la tierra. Cuando llegó la hora, los muchachos y muchachas combatieron con mucho valor, pero también lo hicieron cristianamente.” No es de extrañar que el papa Juan Pablo II, obsesionado enfermizamente por el comunismo que imperó en su país, Polonia, actuara como actuó contra Ernesto Cardenal, reprimiéndole duramente en el aeropuerto de Managua, reprimiendo a un ministro de un gobierno legítimo, suspendiendo inmediatamente su magisterio sacerdotal a divinis, como a otros tres sacerdotes sandinistas más, cargos del gobierno de entonces: Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, Miguel D’Escoto y Edgard Parrales. El pontífice manifestó una perversa neurosis persiguiendo a la justa Teología de la Liberación (Ernesto Cardenal opinaba que se debía llamar Teología de la Revolución). Juan Pablo II abrazó a los asesinos de monseñor Romero (esto me lo refirió el propio Cardenal en el encuentro que tuve con él, tomando unos vinos; a él le gustaba el vino, había tomado mucho vino con Rafael Alberti). Ese papa fascista dio buenamente la comunión al sanguinario Augusto Pinochet sin recriminarle nada.