para YH

Algo va mal

Ninguna elección comienza el día mismo en que los votantes salen a la calle con el propósito de elegir a sus gobernantes. Con toda la espectacularidad —ésta es la auténtica sociedad del espectáculo, tal como Guy Debord nunca la imaginó— que suscita el término con el que se designa a la elección de los candidatos presidenciales por los partidos Demócrata y Republicano en los meses de febrero o marzo, el llamado Super Tuesday tampoco inicia el primer martes del mes, con las primeras luces del alba despuntando sobre los vastos descampados, los ranchos, las granjas, los suburbios y las ciudades de los Estados Unidos de América. A la manera de las muñecas rusas, incluso puede haber varios súper martes, como ocurrió en 1984, cuando los delegados de ambos partidos prologaron la contienda y la llevaron a los estados de California, Dakota del Sur, Nueva Jersey, Nuevo México y Virginia.

La elección presidencial de 2012 en la que contendieron Barack Obama y Mitt Romney, también tuvo lugar el primer martes de la primera semana de noviembre. Al igual que cualquier elección presidencial, la jornada electoral comenzó mucho antes: en esta ocasión, en una feroz batalla cultural, ideológica, mediática y financiera —sobre todo financiera gracias a las bestiales operaciones de recaudación de los llamados Super PACS—, sin precedentes. Al 15 de octubre, el The New York Times registraba 690 millones de dólares recaudados por los soldados de campaña del presidente Obama; no lejos, la cuenta de Romney alcanzaba los 633 millones. En promedio, según el reporte del diario The Washington Post en esos días de fuego, ambos candidatos gastaban 16 millones de dólares a la semana en anunciarse, valga la expresión, por todos los medios. Por si fuera poco, PBS-News Hour informaba que, del mes de abril a mediados de octubre, ambos candidatos habían gastado la estratosférica cifra de 500 millones de dólares en anuncios pagados.

Le ahorro al lector el típico cálculo de cuántas familias en cualquier rincón de África vivirían dignamente durante un año con tan sólo un puñado de esas fastuosas millonadas.

Es la desmesura, es la locura electoral, es la actual demencia de América.

Ill Fares the Land: Algo va mal, según reza la cuestionable traducción al castellano del verso de Oliver Goldsmith (The Deserted Village, 1770) y que sirve de título a uno de los últimos libros que escribió el lúcido historiador y crítico social Tony Judt, quien no vivió para conocer las últimas estimaciones acerca de la abismal —más preciso sería decir obscena— estratificación social que asola al país más rico del mundo. En un informe difundido en noviembre de 2012, días antes de la elección, por la oficina del Censo, The Reasearch Supplemental Povertyt Measure: 2011, Kathleen Short estima que uno de cada cinco niños en Estados Unidos vive bajo la línea de pobreza (under the poverty line), mientras que uno de cada 45 carece de hogar (homeless). Short calcula en su estudio que un total de 13 millones de niños vivieron en condiciones de extrema pobreza durante 2011, mismo periodo en el que, según la funcionaria del Censo, más de 46 millones de estadounidenses son, oficialmente, pobres. Para un mexicano como yo, y más específicamente, para los 50 millones de pobres que tiene el país, se trata de algo más que un dato.

Me refiero a que si allá se está igual de mal que aquí, entonces la tierra prometida es no more.

En efecto, algo iba definitivamente mal la soleada, casi límpida mañana de septiembre de 2012 que abordé un tren desde Los Ángeles con destino a Berkeley. Antes tuve que hacer un tramo de más de dos horas en un autobús propiedad de la compañía de ferrocarriles, llegar a un desolador páramo llamado Bakersfield, en las afueras de Los Ángeles, con apenas unos minutos de anticipación para hacer la primera de las conexiones que me deparaba la larga jornada: doce horas para llegar al área de la Bahía, casi el mismo tiempo que, adepto a los viajes en tren como soy, me ha llevado hacer el tramo entre dos ciudades y dos países: de Penn Station, en Nueva york, a la Gare Centrale, en Montreal, Canadá.

Alquilar un automóvil me habría costado lo mismo, y una vez descifrado el complejo tejido de autopistas que cubre las tierras de California como una tela de araña, el recorrido me hubiera llevado cuatro a cinco horas. Entonces entendí que, a diferencia del Este de los Estados Unidos, viejo motor industrial del país en el que los trenes jugaron un papel clave como factor de movilidad y comunicación, recorrer en ferrocarril la costa Oeste es en esencia una empresa tortuosa: el desarrollo relativamente tardío —sin embargo imparable e imbatible— de California se hizo, literalmente, sobre interminables cintas de asfalto que la atraviesan vertical y horizontalmente.

Más tarde me enteré que Ted Conover —un formidable escritor de no-ficción quien para hacer sus reportajes acerca de las prisiones, los trenes y la migración, vivió años inmerso en los ambientes que indagaba, empleándose como guardián, viviendo la vida de un hoboe y de un migrante indocumentado, quizás el primer illegal alien americano que cruzó la frontera acudiendo a los servicios de un coyote— conoció a un vagabundo mexicano precisamente en Bakersfield, el mismo no-lugar, para usar la expresión del etnógrafo francés Marc Augé, tratando de abordar de manera clandestina un carro de ferrocarril.

Al parejo de la treintena de personas que descendimos del autobús, por cierto una reliquia, emprendimos cual hoboes privados del sueño americano, una carrera rauda, ciega, desesperada, para alcanzar a la inmensa máquina azul-gris —un mastodonte de dos pisos, el primer nivel de uso exclusivo para pasajeros de la tercera edad o con discapacidades— antes de que se echara a andar en dirección noroeste. No exagero el dramatismo de la escena: una desordenada y arcana horda de hoboes persiguiendo un tren de carga en movimiento, en pleno siglo XXI.

Algo iba mal, la enfermedad azolaba con saña esta tierra, la mañana que partí de Los Ángeles con destino a Berkeley. No dejó de llamarme la atención la condición cercana a la indigencia de una buena parte de los pasajeros. En California, me llevó más de diez horas descubrirlo, el tren es irrelevante, su uso se limita a aquellos seres extravagantes y estrafalarios que prescinden del automóvil, y entre éstos no sobran los menesterosos e indigentes que se trepan al carro del tren con bolsas de plástico, amplios y desgarrados sacos y otros contenedores en los que llevan, presume el cronista, la totalidad de sus pertenencias. Se trata, sobra decirlo, de los pobres de California. Me recordaron a los desheredados pasajeros de los legendarios autobuses Greyhound, al verdadero lumpenproletariat de la nación más rica del planeta, junto al cual hace casi tres décadas fatigué las carreteras interestatales de la vasta América. Otra vez la contundencia de las cifras: según un informe del Centre for Research on Globalization basado en estimaciones del Censo, en el año 2011 casi el 25 por ciento de los californianos, 8.8 millones para ser precisos, vivieron —viven: yo los vi en el tren, encaramados en sus asientos, la vista puesta en la Nada, días antes en las calles de Los Ángeles, hordas urbanas viviendo en descampado— en estado de pobreza y exclusión.

El tren en dirección hacia la Bahía —una zona que incluye a Berkeley, Oakland, San Francisco y una miríada de pequeñas y soporíferas ciudades de rango menor— se paraba en cada ciudad, pueblo o mínima aldea californiana que se hallara a su paso. Subían y bajaban autómatas boquiabiertos, como perdidos dentro de sí mismos, seres a los que parecía importarles un comino el resto de las personas con quienes viajaban, ni siquiera la más mínima e infantil curiosidad respecto al Otro —figura inexistente en estos pagos, quizás perdida para siempre pero sin la cual Lévinas y Kapuściński no concebían las nociones de vida social y hospitalaria ni del viaje como encuentro con lo incierto.

La experiencia fue el equivalente a vivir el anti-vértigo americano.

Los viñedos de la ira

Desmañado y completamente exhausto cuando apenas comenzaba el largo periplo, traté de descansar y distraerme escrutando el paisaje a través de la ventanilla del tren, en busca de viñedos y quijotescas torres generadoras de energía eólica —la imagen mental preconcebida que tenía de esta parte de California—. Corrían las millas y lo único que lograba divisar eran terrenos planos y desoladores detrás de los cuales imaginé estarían ubicados los mismos asentamientos de inanes y despojados cuyas historias le sirvieron a John Steinbeck para escribir Los vagabundos de la cosecha durante los años de la Gran Depresión, las crónicas para el diario The San Francisco News que más tarde reconvertiría en su novela clásica, Las uvas de la ira.

Iba en camino a cumplir un compromiso más o menos académico que apenas duraría un par de horas: todo este trajín para regresar al día siguiente. Cargaba conmigo apenas lo indispensable en la mochila. De entre la laptop que utilizo para viajar, mi cepillo de dientes y unas gafas de sol, extraje los únicos dos libros que llevaba conmigo, violenta e involuntaria lectura ad hoc. Abrí The Waste Land, en edición bilingüe, un T. S. Eliot en decorosa versión de Juan Malpartida, hecha a la medida para mi momento baldío, a bordo de un tren rodeado de seres espectrales, intentando cruzar, al igual que los jornaleros provenientes de Oklahoma y Kansas, la que parecía ser una interminable tormenta de polvo:

Me senté en la orilla

a pescar, con la árida llanura a mi espalda

¿pondré al menos mis tierras en orden?

Los versos de What the Thunder Said, la última parte del poema de Eliot casi me provocaron que saltara del tren.

El tren californiano avanza hacia Martinez, punto donde debería descender y tomar la conexión que me llevará a mi destino final, Berkeley. Me salvó un pequeño y valiosísimo volumen de ensayos —adquirido en la librería La Ilíada, de North Hollywood—, A Piece of My Mind. Reflections at Sixty, en el cual Edmund Wilson ofreció su propia versión de los hechos. Acerca del abismo social y los poderes fácticos en los Estados Unidos, dijo el prestigiado crítico literario hace casi sesenta años:

“La nación ha tendido a oscilar entre fases en las cuales los intereses del gran dinero vandalizan al resto de la gente, y fases en las que el problema es visto confrontando la realidad de la vida americana con los principios que marca la Declaración de Independencia. He aquí una contradicción básica que los padres fundadores difícilmente podrían haber previsto. Los reformistas del siglo XVIII gustaban de formular el ideal al que aspiraban como ‘una carrera abierta a todos los talentos.’ Querían establecer una sociedad en la cual, en el ámbito de las cualidades de cada individuo, cualquiera pudiese tener las mismas oportunidades, y así un Condorcet o un Jefferson imaginaron un estado de cosas en el que personas como ellos, de cualquier estrato, serían libres y obtener una educación, ser electos y trabajar por el bien común. [Los padres fundadores] No pudieron imaginar que emergería una raza que explotaría las oportunidades de un mundo libre a expenses del bien común, simplemente para enriquecerse. Las aptitudes requeridas para ello resultaron un talento no tomado en cuenta por Jefferson; y el resultado de toda la situación fue, por lo tanto, tener por un lado a un millonario apelando a su derecho a la libertad para enriquecerse cuanto le fuera posible y, por el otro, el desafortunado ciudadano exprimido por el hombre rico y su monopolio, despojado hasta del último centavo por la quiebra de los bancos, obligado a trabajar en una fábrica o reducido a la condición de mero sobreviviente”.

Es cierto que las elecciones estaban cada vez más próximas, la tensión eléctrica de la política aumentaba en mega-voltios. Las encuestas no servían de mucho. Sin embargo, nada en el helado microclima del tren —que me causó una rabiosa contractura muscular en la espalda que me duró semanas— parecía percatarse de la temporada electoral. Escuchaba las conversaciones de otros pasajeros —en realidad interminables monólogos, cháchara verbal pronunciada ante un teléfono móvil, imposible de retener en la memoria— e incluso era dable pensar que estábamos en cualquier época del año, con o sin elecciones.

La tarde que temí el arribo de Los invasores

Pasaron las horas y por poco no me bajo a tiempo del tren en Martinez. Esperé con resignación mi conexión hacia Berkeley durante poco más de cuarenta minutos. Varios trenes en dirección a no sé dónde se detuvieron antes: nadie subía ni bajaba de ellos. De hecho, noté que iban vacíos, ni el menor asomo de algún nómada errando en el vasto territorio próximo al norte de California.

La completa desolación que hallé en la estación de tren de Martinez me hizo pensar en un pueblo fantasma en el cual todos sus habitantes habían sido abducidos por seres extraterrestres. De entre los pozos más profundos y remotos de mi memoria, resurgieron algunas escenas de las series de ciencia ficción a las que me aficioné de niño. En particular Los invasores. Me convencí al instante que había sido filmada en los páramos y ciudades desiertas de California.

Volteé y miré a mi alrededor. Nadie. Los trenes seguían llegando sin que nadie los abordara o descendiera de ellos. ¿Acaso, en un despiste, me había bajado en el Martinez equivocado? ¿Era este pueblucho el primer puesto de avanzada de Los invasores en su conquista de nuestro decadente planeta? Entré a la estación. Un empleado de Amtrak despachaba inmutable detrás de un mostrador. Quizás se trataba en realidad de un invasor. Es fama que, en la serie de marras, éstos adoptaban el aspecto y forma de los seres humanos. Sentí la misma angustia que el personaje principal de la serie, un tal David Vincent, el pobre diablo que se había dado a la tarea de combatir la acometida extraterrestre ante el estupor y escepticismo del resto de la humanidad. El empleado de la compañía de tren, parapetado detrás de un grueso cristal, se inclinó sobre un delgado micrófono y musitó algo incomprensible. Me alcanzó su mirada con ojos muertos. A punto estuve de tener un ataque de pánico.

Salí de la estación justo a tiempo para tomar el tren que, al fin, me llevaría a Berkeley. Pero en Martinez, California, Estados Unidos de América, me había sentido, incluso en compañía de los bárbaros, el hombre más solo del mundo.

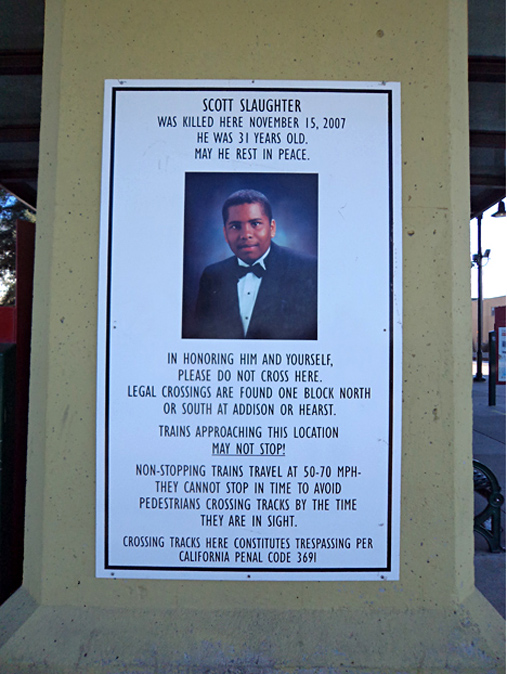

Para mi sorpresa, este último tramo, es decir el trayecto entre Martinez y Berkeley, apenas tomó quince minutos, no más. A diferencia de los fantasmales carros vacíos que había visto pasar uno tras otro en aquel rincón del imperio decadente, me tocó por suerte abordar un tren en el que no cabía un alma. Previsiblemente, la gran mayoría de los pasajeros eran jóvenes estudiantes. Presumiblemente, todos descenderían en la estación de Berkeley —más que una estación, se trataba de un apeadero a cielo abierto adonde, después lo confirmé, lo mismo pasajeros, simples peatones distraídos mientras hablaban por el móvil que campantes tripulantes de camionetas SUV, vienen cada tanto a morir aplastados bajo las ruedas de los ferrocarriles: digamos que Berkeley Amtrak Station, ubicada en la esquina de Univertsity Avenue y la calle Tercera, a unos metros del paso a desnivel de la autopista 580, es también un cementerio cuyas siniestras lápidas el viajero —para el caso este cronista— se encuentra frente a frente, como sumo recordatorio de la inefable muerte:

A la mañana siguiente, me levanté con una salvaje contractura muscular —cortesía del helado aire acondicionado durante más de diez horas de tren— que casi me convenció de no asistir a la conferencia a la que había sido invitado.

Entré en un salón de clases en donde todo ocurrió según lo planeado, es decir, sin contratiempos para los alumnos (todos blancos, no había un solo afroamericano ni hispano a la vista). Las dos principales minorías estaban presentes por su ausencia. No tuve tiempo de preguntar qué ocurría cuando ya había abordado la infinita cadena de trenes y autobuses que me llevaría de vuelta a la ciudad de los ángeles desposeídos.

Noviembre: tobogán al corazón de una elección presidencial

Era plena temporada de elecciones y mi destino en esta ocasión fue la emblemática ciudad de Nueva Orleáns, en la vieja Luisiana, arrinconada y mirando de frente al golfo de México. Debía cumplir un compromiso académico en la universidad de Tulane largamente postergado y me las había arreglado para que el asunto ocurriera la semana de la elección presidencial. Otra vez las encuestas arrojaban datos indiscernibles, un hermético lenguaje semejante al código Hammurabi a ser descifrado por los más osados Spin-Doctors del tipo James Carville o Dick Morris.

Noviembre, además, es buena temporada para aterrizar en Nueva Orleáns. No es temporada de huracanes —apenas unos meses atrás acababa de pasar Isaac sin mayores estragos— y el clima deja de ser, por un par de meses, infernal: un verdadero respiro al húmedo calor caribeño de una ciudad cuya historia es en sí misma, escribe el musicólogo nativo de Luisiana Ned Sublette en The World That Made New Orleans. From Spanish Silver to Congo Square, “una historia alternativa de América.”

Metí a la maleta el cepillo de dientes y galaxy limited café, el poemario más reciente de quien se define a sí mismo como vaquero regiotapatío —es decir nacido en Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León, México— e inventor del fenómeno poético underclown, José Eugenio Sánchez.

Mi ciudad de ruinas

Antes, muchos años atrás, en un tiempo arcaico, anterior a la revolución informática, había estado en Nueva Orleáns. Era entonces una ciudad empobrecida y desvencijada. Lo sigue siendo, pero carecía entonces del espíritu y orgullo que hoy la distinguen del resto del país. No es para menos: es una ciudad que no solamente ha sobrevivido a su propia historia, sino también a las impersonales fuerzas de la naturaleza, a saber, los huracanes: apenas cuatro años después de su fundación por el franco-canadiense Sieur de Bienville, el histórico Gran Huracán barrió con la Nouvelle Orléans entera entre los días 23 y 24 de septiembre de 1722. “Prácticamente —escribe en The Great Deluge Douglas Brinkley, historiador de Tulane y puntual cronista de Katrina— la ciudad dejó de existir”.

A mi arribo, me instalé en casa de un amigo, en una orilla del Distrito Histórico, un entrañable barrio que aún sigue recuperándose del paso de Katrina en agosto de 2005. En esa época yo vivía en Chicago, y recuerdo haber seguido el paso del huracán por televisión en un apartamento a orillas del lago Michigan. No hace falta traer de vuelta las historias de destrucción, pánico e ineptitud políticas. Los habitantes de Nueva Orleáns no quieren saber nada porque esas historias representan la infamia de todo un sistema. Son miles. Algunas, como la historia de la familia Zeitoun, aparecen contadas en libros tremendos, como la crónica homónima del escritor Dave Eggers, o en el recuento de desesperación y esperanza puesto en imágenes y montado como un monumental y valioso documental —más preciso sería decir: un documento histórico de cuatro horas de duración— del cineasta Spike Lee, When the Levees Broke. An American Tragedy.

Nadie quiere saber más de destrucción. Aquí, en Nueva Orleáns, la ciudad más liberal del país, donde la policía no te detiene por beber pacíficamente en la calle o por desnudarte a medio carnaval en los días de Mardi Gras, la gente está puesta para la reconstrucción, los vecinos participan con martillo y corazón en mano, las organizaciones comunitarias dirigen sus baterías a todo cuanto involucre la reconstrucción del tejido social: música, lectura, escuelas de artes para los jóvenes, rich or poor… un milagro que se va tejiendo poco a poco al tiempo que —como en la canción del Jefe Springsteen— evoca a sus muertos y terminará levantando algún día a esta ciudad, como cualquier otra ciudad conocida, todavía —siempre— en ruinas.

Aun así, Paul, el vecino de mi amigo con quien compartimos la derrota de los Saints una enloquecedora noche de lunes de football americano, el gran Paul quien lleva a Nueva Orleáns en la sangre, vuelve sobre sus pasos y rememora una historia que es también una épica personal: nunca había salido de su ciudad natal, fue el último y orgulloso vecino del barrio en ser evacuado por el Ejército; levantado en vilo y puesto en un helicóptero, acabó en un centro para damnificados en Boston del cual se fugó y, a saber cómo, ese seguirá siendo su personal secreto, acabó en Los Ángeles, encallando en casa de su hermana, a quien presumiblemente no había visto desde la infancia de ambos, mientras en Nueva Orleáns bajaban las aguas.

Yes man: vidas duras en ciudades con calles y avenidas en las que circulan corazones de hierro.

Nueva Orleáns, a pesar de la madre naturaleza y la corrupción política, se mantiene de pie. Sus bares y su gente, pienso, se corresponden unos a otros. Hay barras encantadoras, de barrio, sin otra pretensión que servir buenos y baratos tragos. Incluso sus borrachines parecen mantener esa sana tradición de beber a techo descubierto en Jackson Square, el principal jardín de la ciudad en cuyo centro está apostada una estatua ecuestre del ilustre político y jefe militar.

El día de la elección, martes 6 de noviembre, caminé hasta el turístico French Quarter y volví, como en sueños de otra vida, un día cualquiera, a unas cuantas horas de que se abrieran las urnas para elegir presidente, sin la más mínima preocupación pero absorto en mis pensamientos, volví, decía, a Jackson Square después de ¿cuántos años? Cedo aquí la palabra a quien yo tengo por un auténtico genio de la literatura universal, el escritor Truman Capote, que describió así su regreso al nido en 1979, cuando la gran fama se había agotado y comenzaban a hacer su trabajo de demolición los demasiados barbitúricos —y sin embargo, todavía capaz de verter sobre la mesa su mejor prosa:

“Y aquí estoy ahora, en Nueva Orleáns, donde nací, en mi vieja ciudad. Tomando el sol en un banco de Jackson Square, que desde mis tiempos de colegial siempre ha sido mi lugar favorito para estirar las piernas y observar, escuchar, bostezar y rascarme y soñar y hablar solo. En voz alta, quiero decir. Tal vez piense que eso es cosa de locos. Personalmente, lo considero muy saludable. Hacerse compañía así: nadie te lleva la contraria, te desahogas a placer y te quitas de encima un montón de preocupaciones […] Vaya, vaya. ¿Qué oigo al otro lado de la calle? Pelea, gresca. Un hombre y una mujer, negros los dos: él es de constitución robusta, cuello de toro, repeinado y, en el fondo, de poco carácter; ella es delgada, color limón, estridente, pero casi bonita”.

Jackson Square no ha cambiado un ápice desde el año 79. El rato que yo mismo pasé sentado en una de esas bancas que ocupó Truman Capote me ofrendó con una escena semejante, casi la misma, a la que describe como en certeros flechazos el autor de A sangre fría. Desde donde me hallaba, escuché los tambores rugientes de la gresca. Se trataba, asimismo, de un hombre y una mujer. En este caso, un negro —hoy Capote tendría que escribir “afroamericano”: jamás lo hubiera hecho— más bien debilucho, un vagabundo, la agarraba a gritos contra una mujer blanca y delgadísima, de pelambre rala como escoba, ostensiblemente alcohólica. Ella comenzó a responder. Vaya, vaya, la cosa subió de tono. Hubo conato de pelea. El resto de los borrachos de la plaza se levantaron a detener al negro luego de que éste le arrojara a la mujer una lata de cerveza en pleno rostro. El negro rugía como un león mientras sus camaradas lo sujetaban y la mujer se alejaba lentamente, todavía atontada por el golpe, profiriendo toda clase de indignos y cruentos insultos a su atacante, en los cuales creí escuchar los mismos que, treinta y tres años antes, también había escuchado y consignado Truman: “Negro de mierda. El caso es que nunca tuviste madre. Naciste del culo de un perro”.

A los pocos minutos todo regresó a la normalidad. La mujer se escabulló de ahí y el león se acomodó en su banco al tiempo que alguien le extendía una botella —bourbon corriente, con toda seguridad— envuelta en una arrugada bolsa de papel de estraza. Una botella de cuyo pico habían bebido al menos seis o siete de sus camaradas.

Estoy, qué duda cabe, en contra de todo tipo de violencia, no se diga contra una mujer. Pero tampoco puedo negar que la escena llegase a alterarme los nervios. Creo incluso que me resultó extrañamente calmante. Yo también estiré las piernas y proseguí con mi monólogo interior. En cualquier otra ciudad de Estados Unidos, el alboroto habría incluido sirenas de coches de policía, forcejeos, arrestos, bomberos. Aquí, en Nueva Orleáns, el episodio era —es— parte de la vida cotidiana, un día más en “la ciudad accidental”, como la llama otro profesor de Tulane en un monumental libro del mismo título, el cual da buena cuenta de los orígenes y carácter mismos del sitio en el que me hallaba, horas antes de la elección presidencial de riguroso pronóstico reservado:

“Comparada con otras urbes de Norteamérica, Nueva Orleáns fue una ciudad más bien tardía. Su problemático emplazamiento es sin duda la principal razón. Lo mismo geógrafos que historiadores gustan de caracterizar a Nueva Orleáns como ‘la imposible pero inevitable ciudad’. La ubicación era en sí desastrosa. Siempre al borde de inundaciones y plagada de víboras y mosquitos. Los huracanes azotaban con regularidad. Sin embargo, su mala ubicación era asimismo —cercana a lo que devendría el acceso a una de las arterias comerciales más importantes de la historia— excepcional y en términos geoestratégicos. Con anterioridad a la construcción de canales y, especialmente de las vías ferroviarias, permitió a granjeros, tejedores y manufactureros del Medio Oeste enviar sus granos, productos y telas al océano Atlántico y más allá. Durante las décadas de florecimiento de la ciudad, prácticamente cualquier materia prima proveniente del valle del Mississippi pasaba por Nueva Orleáns en su destino a los mercados del Este, al igual que los textiles, zapatos y vinos que el Medio Oeste recibía a cambio”.

En otras palabras, el uso de los canales que conectan al mundo con el río Mississippi, el cual atraviesa diez estados, desde Nueva Orleáns hasta Saint Paul, Minnesota, permitiría el despegue industrial de los Estados Unidos y el fin de la república agraria con que soñó el tercer presidente de la nación, Thomas Jefferson. Un historiador y periodista legendario, perteneciente a la generación de Julio Scherer y Vicente Leñero, Gastón García Cantú, escribió con excepcional nitidez histórica en Las invasiones norteamericanas en México: “En 1803, Jefferson compra a Francia la Luisiana. Norteamérica se ensancha del Misisipí a las Montañas Rocosas […] Con la adquisición de la Luisiana comienza la introducción de las máquinas para la industria textil, la apertura de canales de riego, la construcción de vapores fluviales y la instalación de las primeras fábricas en Nueva Inglaterra y Pensilvania”.

Me levanté de mi banco, un observatorio del acontecer social local en Andrew Square, y emprendí el camino de regreso. Busqué señales de vida electoral. Intenté olfatear operaciones dudosas de las truculentas maquinarias partidistas que años antes, en la elección presidencial de 2004, había presenciado en Chicago: flotas enteras de autobuses escolares cargados de votantes traídos de nadie supo dónde, colegios electorales a cielo abierto en sospechoso semi-abandono o bien largas y orquestadas filas goteando el voto por voto.

Cuando el reloj marque las ocho de la noche cerrarán las urnas y empezará el cómputo de votos de la Orleans Parish, distrito que tiene registrados a los 251.535 votantes de la ciudad. A esa hora también será menester comenzar el recorrido de los bares de la ciudad en busca de una pantalla de televisión para seguir los resultados a escala nacional.

Jornada electoral en la tierra baldía

Ha sido cierto y así seguirá: la tierra de las oportunidades no ofrece las mismas oportunidades a todos quienes habitan en ella. Hay ganadores y sobran los perdedores. Es tan cierto como lo dijo y seguirá diciendo Bruce Springsteen (los perros de la Calle Principal aúllan porque lo entienden… una nube negra se levanta desde el desierto, me dirijo directo a la tormenta con las maletas hechas, viene un tornado que hará volar todo por los aires… los sueños que te rompen el corazón… las mentiras que te dejan solo y con el corazón roto), quien para esas fechas ya se había sumado a la campaña de Obama en una lucha política cruenta y encarnizada —estoy seguro como no había visto mi generación, ni siquiera en el recuento de Florida del año 2000— en la desesperada búsqueda del voto en cada rincón del país. Los alegatos y falsos dilemas de los medios de comunicación, de los pundits y los políticos habían terminado por dividir al país en dos bandos, digamos, más revueltos que opuestos. En la próxima elección presidencial parecía estar en juego mucho más que el mero encargo, los altos puestos y los modestos reductos de la rapiña, posiciones en la “parcela —diría Juan Carlos Onetti, el último, ese que vivió y bebió su vejez recostado en su piso de Madrid— de la mugre política”.

Había algo más que se jugaba en las votaciones para elegir al cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos de América —a un tiempo poseedora de la máquina militar más poderosa en la historia, la nación más rica pero también con los mayores problemas sociales, económicos, raciales, que caben en una (de hecho la única) superpotencia—. Un jugador solitario, con pocos aliados y muchos enemigos en el tablero del inmisericorde ajedrez global.

Por un lado, el partido Republicano y ese robot carente de emociones, el político mormón hoy olvidado y seguro habitante del basurero de la historia, Mitt Romney, alguna vez gobernador ciertamente progresista del estado de Massachusetts quien, puertas adentro, en actos de recaudación de fondos, pudo incendiar las palabras y llamar a una especie de fantasmal guerra civil de los estratos sociales, en particular en contra de un supuesto y haragán cuarenta y siete por ciento del total de la población estadounidense que, también supuestamente, votarían por su contrincante para seguir viviendo del cheque mensual proveniente del gobierno.

Por el otro, las huestes demócratas entraban en pánico mientras la sangre regada de la Primavera Árabe alcanzaba el consulado de Estados Unidos en Bengazi y la economía nacional seguía sin dar señales sólidas de recuperación una vez conocidos los datos correspondientes al segundo cuatrimestre del año. Imposible conseguirle a Obama una ensalada más desastrosa para entrar en la recta final de su campaña: un embajador estadounidense, otrora amigo de la rebelión que culminó con la defenestración de un perverso dictador, asesinado por una turba fanática, y el entonces más reciente reporte cuatrimestral de un crecimiento del Producto Interno Bruto apenas del 1.5 por ciento, insuficiente para alcanzar el 3 por ciento necesario para aminorar los altos índices de desempleo, el blanco preferido de los ataques del partido Republicano, las mismas cifras que elevaban el paro al rango de una auténtica plaga social resultado del inmovilismo y fracasos de la primera administración Obama. Ahí estaba la siniestra y ridícula aparición de un senil Clint Eastwood, que no pudo evitar hacer el ridículo a escala planetaria durante la convención republicana. La prensa española recogió oportunamente en entrevista exclusiva a Clint Eastwood las mismas demandas que hoy hace la izquierda más retrógrada de Estados Unidos al pérfido presidente Obama, pero en esta ocasión en voz nada menos que de Harry el Sucio, quien a sus más de ochenta años lo mismo ladra obviedades que cree todavía en Papá Noel, pero con pistolas al cinto:

“Me parece un momento ruin y no tengo la sensación de que vaya a cambiar en breve. Así que necesitamos a alguien que encienda la luz, que muestre el camino y lleve la antorcha. [Mitt Romney] Es un hombre decente, un hombre de negocios; necesitamos a alguien así que sepa de negocios y sea decente, porque el país está a punto de despeñarse, financieramente hablando. Así que esto es lo que espero de él, que sea capaz de inspirar a la gente a ser mejor […] Recuerdo que Richard Nixon puso en marcha un programa de austeridad con el que se apagaban las luces hasta de la Casa Blanca. Quizá eso sea algo bueno a recuperar”.

Apagar las luces: de regreso a una supuesta Arcadia que, en el caso de la izquierda menos pensante, todavía tiene que ver con el mito de Kennedy, incluso del quien quizás haya sido el más inepto de los presidentes estadounidenses en el siglo pasado: Jimmy Carter.

Apagar las luces y volver al fantasioso pasado de los colonos buenos, leales y trabajadores: eso pide por ejemplo el periodista Chris Hedges en su libro Death of the Liberal Class (2010), más bien un histérico panfleto en el que condena a la ignominia moral a intelectuales dispuestos a defender sus convicciones con algo más que meras palabras. Lo mismo Michael Ignatieff, Michael Walzer o que la bestia preferida de los sepultureros del intelectual público y comprometido, Christopher Hitchens, son retratados como una banda de perversos, melifluos defensores de las corporaciones y de la maquinaria bélica. Predeciblemente, para el buen hombre llamado Chris Hedges sólo Noam Chomsky se halla a la altura de las circunstancias: también es una buena persona. En un libro que revela una crítica y un pensamiento más sofisticado, El miedo. Historia de una idea política (2009), el profesor de CUNY Corey Robin agrupa a los mismos personajes en una nebulosa ideología: “el liberalismo del terror.” En realidad, la preocupación del profesor Robin está en la profundización de la brecha social, asunto al que le dedica los dos últimos capítulos de la obra en cuestión.

No está mal, me digo a mí mismo mientras recorro las calles de una ciudad ciertamente en recuperación, pero todavía en ruinas: ya es hora de atender el que quizás sea el problema mayor, la desigualdad social en los Estados Unidos, en tanto que el dichoso asunto pone, efectivamente, en entredicho la razón de ser, el pasado, presente y futuro de esta nación. Nueva Orleáns es, para el caso, el mejor ejemplo de los terribles efectos que trae consigo no sólo la desigualdad en el plano social, sino incluso político y jurídico. Me refiero con ello a la idea misma de ciudadanía. A raíz de la tragedia social del huracán Katrina, por ejemplo, el eminente sociólogo polaco Zygmunt Bauman logró delinear la invisible frontera entre exclusión, extrema marginación social y la vida como desecho entre ciertos estratos de la población de Nueva Orleáns. “Las víctimas —señala Bauman en su libro Daños colaterales (2012)— más gravemente heridas de aquella catástrofe natural fueron las personas que, mucho antes del azote de Katrina, ya eran las marginadas del orden establecido y los desechos de la modernización; eran víctimas del mantenimiento del orden y del progreso económico, empresas ambas sumamente humanas. Mucho antes de que se encontraran en el ultimísimo lugar de la lista de asuntos prioritarios para las autoridades responsables de la seguridad de los ciudadanos, ya habían sido exiliadas a los márgenes de la atención (y de la agenda política) de las mismas autoridades que, al mismo tiempo, proclamaban la búsqueda de la felicidad como derecho universal”.

Esto, escrito brillantemente por Bauman en su gabinete de la universidad de Leeds, Reino Unido, sin haber puesto jamás un pie en Nueva Orleáns ni jactarse de una supuesta superioridad moral frente a los —también supuestos— liberales del terror entre quienes Chris Hedges advierte, al viejo estilo leninista, la “osificación de la clase liberal ”, al tiempo que faculta a tal clase con extravagantes facultades de vigilarse unos a otros con objeto de complacer a la “élite del poder”. En este y otros asuntos, Chomsky, Hedges y compañía representan algo que en mi país, México, conocemos como la izquierda reaccionaria. Ni siquiera están a la altura de los debates en los que simulan involucrarse. De lo contrario, se dejarían de citar uno a otro, Hedges no propondría como lectura obligada los textos de Chomsky como símbolo de radicalidad más allá del mainstream, como si el agonizante Hugo Chávez no fuera otra cosa que miembro de la élite del poder y como si en sus demenciales e inexplicables actos no hubiera arengado a la Asamblea General de Naciones Unidas con un ejemplar, muy probablemente intonso, de Hegemony or Survival: The Imperialist Strategy of the United States. Quizás, con suerte, Chomsky, Hedges y compañía leerían estudios serios y meticulosos que no están en la lista de best-sellers académicos sobre el tema de la desigualdad y la exclusión social, Bauman entre ellos, o Margaret R. Somers, quien en un polémico y en verdad radical libro, Genealogies of Citizenship. Markets, Statelessness, and the Right to Have Rights (Cambridge, 2012), se refiere a la noción de “ciudadanía en peligro” como resultado de los drásticos desequilibrios de la sociedad global, lo que la autora llama —parafraseando de manera crítica y sarcástica a George Soros— el “fundamentalismo del mercado” y señala como el nuevo régimen imperante y excluyente, incluso al interior de un régimen democrático incluyente como lo es el sistema político estadounidense. Crítica, sí; inteligente, también; falsamente radical, no thanks: Somers es concreta y contundente en sus conclusiones respecto a la tragedia de Katrina en agosto de 2005, a la cual describe como “una historia en curso, no un episodio único” en el cual es posible trazar la genealogía de cuatro décadas de desarticulación de los derechos y la ciudadanía de los habitantes de Nueva Orleáns, a quienes la muerte de la clase liberal o de cualquier otra no puede sino importarles un reverendo comino.

Wahlnacht y la lección del día después

Los bares de la ciudad están todos a reventar. No cabe un alma. Mis gentilísimos anfitriones me llevan a varios de ellos, incluido uno propiedad de un célebre músico local cuyo nombre se me escapó en cuanto lo escuché. No importa, aquí hay demasiados músicos famosos, si bien el dueño del bar en cuestión tiene, eso sí lo recuerdo, algo qué ver con la popular y emblemática serie de televisión Treme, o Tremé, como el singular barrio —¿cuál no lo es?— de la ciudad.

Al final terminamos sudando, como se dice, la gota gorda electoral en uno de los bares más desolados y encantadores en los que yo he puesto pie: Bertha’s Place, en el cual doña Bertha misma se ha encargado de servir tragos detrás de una muy decorosa barra los últimos treinta y cinco años. El rumor voz corrió más rápido que la cerveza: en cuestión de treinta minutos, treinta o cuarenta clientes, tránsfugas como nosotros de los sitios atestados, gritaban, levantaban los brazos, se jalaban las cabelleras, cada vez que en las pantallas un estado se pinta de color rojo o azul.

Nueva Orleáns celebra.

La historia y resultados de esa jornada electoral ya se conocen: para bien de los estadounidenses y del mundo, lo creo firmemente, ganó el presidente Obama. Ignoro si se trata de un nuevo amanecer, lo dudo. Sin embargo, cabe esperar que una segunda administración permitirá resolver una complicada agenda de política gubernamental sin temor a la represalia por vía del voto. Sin que nada haya cambiado, se respira el particular aroma del cambio. En algunas partes baja el telón. Por ejemplo en la calle 14 de Nueva York, donde se anuncia el fin de la edición impresa de la señera revista Newsweek. En uno de sus últimos números, en cuya portada aparece un retrato del presidente Obama portando una casaca militar al estilo George Washington, el articulista Michael Tomasky enumera los cuatro prioritarios y peliagudos asuntos a atender en el segundo mandato de Obama al día siguiente de la victoria: el abismo fiscal, el cambio climático, la reforma migratoria y la paz en el Medio Oriente.

Me voy a dormir temprano. Yo también tengo un compromiso tan abismal como la cosa fiscal que requerirá de todas mis neuronas y mi imaginación: explicar a los alumnos de la universidad de Tulane los mugrientos enjuagues políticos y la historia de errores sucesivos que resultaron en el reciente regreso al poder del corrupto y autoritario partido político que gobernó México durante más de setenta años y ahora se presenta —y mucha gente se lo cree: 19. 9 millones de mexicanos, para ser precisos, votaron por ese dinosaurio llamado Partido Revolucionario Institucional— como la cara del cambio que, en doce años de gobierno con otro partido, nunca se dio.

¿Cómo diablos voy a explicar que, contra las leyes de la madre naturaleza y hasta de la pútrida política, el cambio que nunca fue, ha regresado y que muy probablemente éste va a ser permanente?

Bruno H. Piché (Montreal, 1970) es ensayista y narrador. Ha sido editor, periodista, diplomático y promotor cultural. Ha sido nombrado recientemente miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Acaba de publicar Robinson ante el abismo. Recuento de islas en la editorial mexicana Pértiga. En FronteraD ha publicado La salvaje costumbre de trabajar, Nada que temer ni que aborrecer en Las Vegas. Éter y ninfetas en la ciudad del pecado y Huesos (piernas y muñones) en el desierto.