Una carretera en Bosnia

Scalextric en Nueva York

Primera parte. La partida

El séptimo

Si emprendes el camino en este mundo

mejor será que nazcas siete veces.

Una, dentro de una casa ardiendo,

una, en una inundación de aguas heladas,

una, en un manicomio desenfrenado,

una, en un campo de trigo maduro,

una, en un claustro vacío,

y una entre los cerdos de las pocilgas.

Seis bebés lloran; no es bastante:

tú mismo debes ser el séptimo.

Cuando tengas que luchar por tu existencia,

deja que tu enemigo vea siete.

Uno, que no trabaja los domingos,

uno, que empieza a trabajar el lunes,

uno, que enseña sin cobrar,

uno, que aprendió a nadar ahogándose,

uno, que es semilla de todo un bosque,

y uno, al que antepasados salvajes protegen,

pero todas sus artimañas no bastan:

tú mismo debes ser el séptimo.

Si quieres encontrar mujer,

deja que siete hombres la busquen.

Uno, que entrega su corazón a cambio de palabras,

uno, que mira bien dónde se mete,

uno, que afirma ser un soñador,

uno, que puede palpar a través de las faldas,

uno, experto en desabrochar botones y corchetes,

uno, que la trate a patadas:

deja que revoloteen cual moscones a su alrededor.

Tú mismo debes ser el séptimo.

Si escribes y puedes darte el lujo,

deja que siete hombres escriban tu poema.

Uno, que construye una aldea de mármol,

uno, que nació mientras dormía,

uno, que traza un mapa del cielo y lo conoce,

uno, al que las palabras llaman por su nombre,

uno, que perfeccionó su alma,

uno, que diseca ratas vivas.

Dos son valientes y cuatro son sabios;

tú mismo debes ser el séptimo.

Y si todo salió como se ha escrito,

morirás por siete hombres.

Uno, que es acunado y amamantado,

uno, que agarra un pecho duro y joven,

uno, que tira los platos vacíos,

uno, que ayuda a los pobres a ganar,

uno, que trabaja hasta caerse a pedazos,

uno, que se contenta con mirar la luna.

El mundo entero será tu lápida:

tú mismo debes ser el séptimo.

Attila József

En Alemania (y en Gran Bretaña) uno de cada siete trabajadores manuales es emigrante. En Francia, Suiza y Bélgica alrededor del 25% de la mano de obra industrial la forman extranjeros.

Fotógrafo callejero en Belgrado

Un amigo vino a verme en un sueño. Desde muy lejos. Y pregunté en el sueño: “¿Viniste en fotografía o en tren?”. Toda fotografía es un medio de transporte y la expresión de una ausencia.

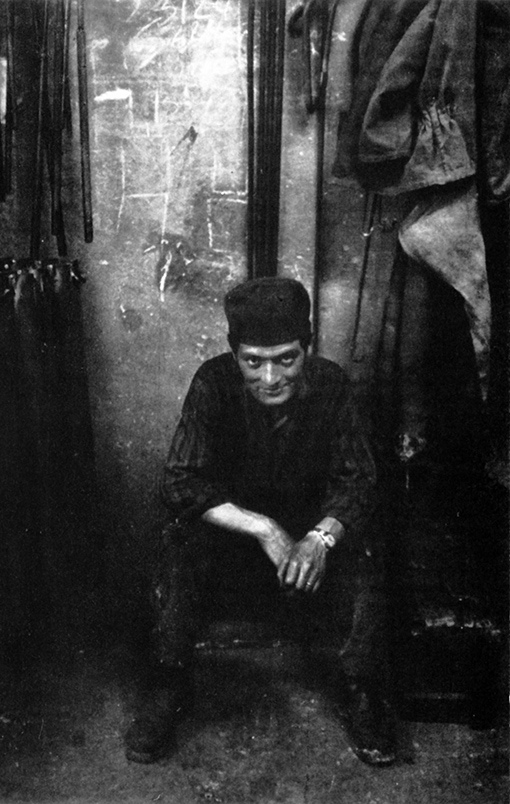

Trabajador español en una fábrica de productos químicos alemana

Él. La existencia de un trabajador emigrado.

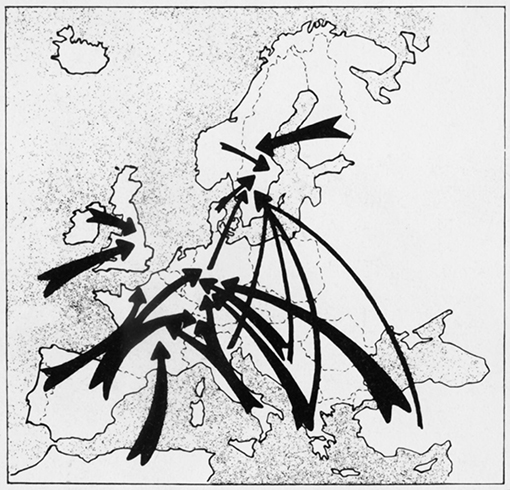

Gráfico de desplazamiento de trabajadores emigrantes en Europa Occidental

Busca la fotografía entre los documentos manoseados, allá en el bolsillo de la chaqueta. La encuentra. Al entregarla, deja impresa en ella la marca del pulgar. Casi deliberadamente, como en un gesto de posesión. Una mujer o tal vez un niño. La fotografía explica una ausencia. No importa que date de diez años atrás. Mantiene abierto, conserva el espacio vacío que la presencia de la persona fotografiada, cuando él menos lo espera, volverá a colmar un día. La vuelve a meter de inmediato en el bolsillo sin dirigirle siquiera una mirada. Como si allá en el bolsillo hubiera necesidad de ella.

Las fotografías de este libro funcionan al revés.

Adolescente bajo la lluvia en Yugoslavia

La fotografía de un muchacho bajo la lluvia; un adolescente que ni tú ni yo conocemos. Vista en el laboratorio fotográfico mientras hacíamos el revelado, o vista en este libro mientras lo leemos, la imagen evoca intensamente la presencia del muchacho desconocido. Para su padre, evocaría la ausencia del muchacho.

En la Europa noroccidental, excluida Gran Bretaña, hay aproximadamente once millones de trabajadores emigrantes. Es imposible calcular la cifra exacta, porque probablemente unos dos millones de ellos viven y trabajan sin la documentación necesaria; ilegalmente. Un estudio realizado por las Naciones Unidas calcula que en 1980 esa cifra habrá aumentado en un cincuenta por ciento.

Trabajador turco de la construcción en Alemania

La revista norteamericana Fortune, dedicada al mundo de los negocios, decía taxativamente que los trabajadores emigrantes “parecen ser en la actualidad indispensables para la economía de Europa. Lo que empezó siendo un recurso temporal se ha convertido en algo muy cercano a una necesidad permanente”.

Carretera rural en Yugoslavia. Foto: Sven Blomberg

Familia aldeana griega

Además del desván, la casa tiene una habitación: una sala grande con suelo desigual de tierra aplastada. La puerta conduce a un patio con idéntico suelo de tierra: un niño de diez años, el mayor de la familia, ha cavado un hoyo para hacer carbón. Cuando las ramas de leña arden en el hoyo las cubre con tierra, sofocándolas para que ardan con suma lentitud. El aire es frío y las manos y las orejas del niño están rojas. Un poco de humo brota misteriosamente de la tierra.

El padre está en el bosque talando y cortando árboles. Pasada la medianoche, después de colocar la carga de madera cortada; sobre el lomo de la mula, iniciará un viaje de siete horas hasta el mercado más próximo, donde junto a otro centenar de campesinos llegados de la meseta tratará de vender la madera (para postes, cercas, construcciones: no para ser quemada). Va a ser noche de helada pero habrá luna. De vez en cuando, una de las herraduras arrancará una chispa a las piedras del camino. Regresará la noche siguiente y con un poco de suerte habrá vendido la madera.

En una cavidad hecha en la tierra cerca del centro de la habitación arde otro pequeño fuego de leños sobre el que hay colocadas dos piedras planas de gran tamaño. En la superficie de esas piedras, la madre cuece el pan. Un pan delgado y sin levadura. Nunca se cuece del todo, por lo que es un pan pesado y húmedo. La madre cuece pan dos veces al día, y ese pan constituye el principal elemento de la alimentación familiar. En la sala, además de la madre, se hallan la abuela, tres niños de corta edad, una criatura de pecho y un buey. Al animal se le marcan las costillas y su piel tiene el tono deslustrado que indica falta de alimentación suficiente. En el suelo y cerca del buey, porque ahí hace más calor debido a la paja y al estiércol, hay una cuna de madera en la que duerme el bebé, envuelto en un refajo apretado (ni lo ocurrido en el establo de Belén, ni el hecho de que la cuna esté adornada con flores pintadas a mano igual que las que solemos ver en los museos, justifican semejante escena). En la habitación no hay más muebles que la cuna y dos banquetas de las que se emplean para ordeñar. Pero en el rincón más alejado de la puerta hay una plataforma de madera de gran tamaño, de la altura de una mesa, sobre la que están esparcidos trapos y ropas viejas. Es la cama en que duerme toda la familia. En invierno, la principal diferencia entre estar despierto o estar dormido es el frío que se siente. Se siente más calor acurrucado bajo los trapos y encima de las ovejas: a un costado de la plataforma de madera hay dos tablas que se desplazan hacia arriba para formar una especie de trampilla: todas las tardes, las siete ovejas propiedad de la familia son introducidas en el redil situado bajo la cama. Cuando el padre vuelva, habrá siete personas encima de la cama y siete ovejas debajo de ella.

Hoy en día, al describir el mundo, se suele calificar a las sociedades industriales más importantes de “metropolitanas”. A primera vista, puede parecer que el calificativo no es más que la simple descripción del desarrollo interno de esas sociedades, en las que los grandes centros urbanos se han convertido en predominantes. Pero cuando el asunto se examina con mayor atención y en su auténtico desarrollo histórico, se descubre que lo que ese término describe en realidad es la aplicación, a escala mundial, de lo que en el siglo XIX fue la división de funciones a escala de un solo Estado. Las sociedades “metropolitanas” de Europa Occidental y América del Norte constituyen los Estados industriales “avanzados”, “desarrollados”; los centros de poder económico, político y cultural. En fuerte contraste con ellas, aunque hay muchas etapas intermedias, existen otras sociedades consideradas “subdesarrolladas”: todavía fundamentalmente agrícolas o “subindustrializadas”. Los Estados “metropolitanos”, mediante un sistema de comercio, pero también mediante un conjunto de controles económicos y políticos, extraen alimentos, y lo que es más esencial, también materias primas, de esas otras zonas de suministro, de ese verdadero hinterland que además representa la mayor parte de la superficie del planeta y alberga a la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos los domingos los niños jugábamos en la puerta de la iglesia antes de entrar a oír misa, y nos decíamos unos a otros: “Después de la misa, iremos hasta la cruz que hay a la entrada del pueblo y allí veremos si podemos hacer un agujero y subir al cielo…”.

Los trabajadores emigrantes proceden de las economías subdesarrolladas. El término “subdesarrollado” ha producido más de una situación embarazosa en el mundo diplomático. Por eso ha sido sustituido por la expresión “en desarrollo”. “En desarrollo” frente a “desarrollado”. La única contribución seria a esta discusión semántica la han hecho los cubanos, al señalar que debería utilizarse un verbo transitivo: subdesarrollar. Una economía es subdesarrollada a causa de lo que se hace en torno a ella, dentro de ella o contra ella. Hay organismos que se encargan de subdesarrollar.

Pueblo del sur de Grecia

Intersección de autopistas en Europa

Todos los días oye hablar de la metrópolis. El nombre de la ciudad varía. Corresponde a todas las ciudades, que se superponen unas a otras hasta convertirse en una ciudad única que no existe en ninguna parte pero que irradia promesas sin cesar. Esas promesas no se transmiten por un medio único y determinado. Están implícitas en los relatos de quienes ya estuvieron en una ciudad. Son transmitidas por las máquinas, automóviles, tractores, abrelatas, taladradoras eléctricas, sierras mecánicas. Por las prendas de vestir hechas en serie. Por los aviones que cruzan el cielo. Por la carretera principal más próxima. Por los autocares repletos de turistas. Por un reloj de pulsera. Su presencia se pone de manifiesto en los receptores de radio. En las noticias. En la música. En la fabricación misma de tales receptores. Sólo yendo a tal ciudad podrá concretarse el significado de todas esas promesas. Su característica común es la de ser algo abierto y sin límites.

La carretera sale del pueblo y se adentra en la llanura o en las montañas. Al cabo de pocos kilómetros, el pueblo se pierde de vista; el cielo sigue extendiéndose sobre el paisaje. Para él, el horizonte es algo mucho más concreto que para la mayoría de los habitantes de la ciudad. Y, sin embargo, es la metrópolis la que representa para él la apertura y la ausencia de límites. En esa apertura sin límites reside la oportunidad. La oportunidad de ganarse la vida, de llegar a tener dinero suficiente para actuar.

Día de mercado en un pueblo de Yugoslavia

El habitante de la metrópolis moderna se inclina a creer que siempre es posible extraer lo necesario para vivir de un pedazo de tierra; a menos que ese pedazo de tierra esté en el desierto o sea un erial. Semejante creencia forma parte de la imagen ideal que los románticos se hicieron de la naturaleza y que nosotros hemos heredado, reforzada por el hecho de que la ciudad vive del excedente transferido del campo y acumulado en la urbe, donde produce la sensación de salir de un verdadero cuerno de la abundancia. Pero esta creencia está muy lejos –en todos los sentidos del término– de la realidad. Lo cierto es que a la naturaleza hay que sobornarla para que rinda más. Todos los agricultores lo saben. La pobreza de una zona rural significa que en ella no se dispone de medios con los que sobornar a la naturaleza. Y la solución no consiste en trabajar más. La posibilidad de trabajar la tierra de forma más intensiva queda excluida.

Familia viviendo en una cueva, Andalucía

Niños campesinos suecos, 1913

De acuerdo con la ética capitalista, la pobreza es un estado del que el individuo o la sociedad pueden librarse siempre que posean un espíritu suficientemente emprendedor. Ese espíritu emprendedor se determina mediante el criterio de la productividad y se considera un valor en sí mismo. Por consiguiente, para el capitalismo no es concebible que el subdesarrollo pueda ser una situación de pobreza insuperable, de la que no sea posible salir. Y, sin embargo, el capitalismo mantiene a casi la mitad del mundo precisamente en esa situación. Esta contradicción entre la teoría y la práctica es una de las razones por las que el capitalismo y sus instituciones culturales ya no son capaces de explicarse a sí mismos ni de explicar el mundo.

La pobreza actualmente imperante en zonas rurales tiene una base más social que natural. La tierra deja de ser fértil debido a la falta de riego, de semillas, de abonos o de maquinaria. La falta de productividad de la tierra conduce entonces al desempleo y al subempleo. Por ejemplo: un hombre en plena posesión de sus facultades y vigor puede verse obligado a pasar todo el día cuidando dos vacas en un prado. Sin embargo, la base social de esta pobreza queda oculta. Las relaciones económicas que median entre la tierra y los campesinos –el sistema de subarriendo basado en la entrega al dueño de los terrenos de una parte de la cosecha, el sistema de tenencia de la tierra, el sistema de préstamos e hipotecas y el sistema de comercialización– llegan a considerarse parte consustancial de la poca productividad de la tierra, parte de la verdad indiscutible de que no se puede sacar pan de las piedras.

Así arranca Un séptimo sello, que acaba de publicar la editorial Capitán Swing, con traducción de Eugenio Viejo.

John Berger es escritor, poeta, crítico de arte, ensayista y pintor. Entre sus libros destacan De sus fatigas: Puerca tierra, Una vez en Europa, y Lila y Flag; G., Hacia la boda, Páginas de la herida, Modos de ver y Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible. Ha recibido importantes galardones como el Booker Prize (1972), el George Orwell de periodismo (1975) o el otorgado por la Lannan Foundation (2002). En FronteraD ha publicado Dónde hallar nuestro lugar (por qué sigo siendo marxista) y Los bosques.

Jean Mohr nació en Ginebra en una familia de origen alemán, estudió pintura en la Académie Julian de París y, con 30 años, decidió dedicarse a la fotografía. Su trabajo como fotoperiodista independiente ha estado ligado en muchas ocasiones a organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, la ONU o la OMS. Desde 1978 ha estado realizando un trabajo conjunto con el escritor John Berger sobre la relación entre palabra e imagen que ha originado varios seminarios y publicaciones, como Otra manera de contar (1998) o la película Play Me Something (1989). Buena parte de su obra se encuentra en colecciones de importantes galerías como el Museo Metropolitano de Arte.